我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。ここでは、サブシステムをモノラル&ラジオ音源用に構築した後に、ドイツのモノラル放送音源を聴きながら、高校生の甘酸っぱい思い出にひたる戯言が綴られています。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)なぜかJBL+AltecのPA用スピーカーをモノラルで組んで悦には入ってます。 5)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

我がマグネトフォン商戦に異常なし

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【青春の甘い挫折】 事の始まりはフルトヴェングラーである。フルベンと略されたりして日本でも愛好家が多いが、プルプル、グルグルと指揮棒を振り回し、極限までオーケストラを自在に操る指揮ぶりは「振ると面喰らう」というダジャレまで出る始末で、一度も来日したことのない演奏家でこれほど愛されているには、それなりに理由があるのだろう。最近になって、ドイツからフルトヴェングラー大全集なる107枚組のCDボックスが出たが、モノラル録音のみでこういう企画が成り立つのもフルベンならではである。ここでは、世紀の巨匠の演奏論をぶちまけるわけでもなく、例のごとくドイツの放送録音へのオーディオ的なアプローチについて考えてみた。 オーディオ的なアプローチについて言いたいのは、有象無象のリマスター盤についてアレコレ批評を加えるよりは、自分の試聴環境を見直して整備してみることも必要だということである。当たり前だが、オーディオ装置が違えば、サウンドそのものも変化するし、音楽の聞こえ方も大きな影響を受ける。それも普通の優秀録音のように、高級なシステムであればあるほど音が良くなるのではなく、むしろ粗が見えて音が汚くなるのだから始末が悪い。そうした悪癖は、1960年代に熟成されたモノラル録音へのネガティブキャンペーンそのものであり、実に堂々巡りで質が悪い。古い放送録音を、フラットで正確なシステムから上から目線で眺めて、モラルハラスメントを仕掛けているのが実態である。演奏と録音に対する謙虚な姿勢を取り戻さないかぎり、この問題はいつまでも解決しないだろう。 逆に、オーディオ店にとってもっとも厄介なのは、フルベンとビートルズのファンだろう。自虐的に言えば、演奏への個人的な思い入れが強く、それもチープなオーディオ機器で醸成されたため、「いい音で聴きたい」という価値観に客観性がなく、ひどく思い入れの多い感想を繰り返すことが多いためだ。一方で、そもそもこの手の録音は優秀録音でも何でもないので、何も準備のできてないオーディオ店も多く、あまりちゃんとした対応を取らないこともチラホラ。フルベンの深淵な演奏などと哲学的な議論は、ケーブルでサウンドチューニングなんてところでせめぎ合ってる店員では全くダメだ。CDを買うように気軽に、フルベン用のオーディオ・システムを購入する、というようなことは考えにくい。どちらかというと、各自が普通のハイファイ録音用にセッティングしたステレオ装置で試聴して、ソフトを再生する立場としては「ついでに」聴いているのである。「録音か、演奏か」という議論が消えないのは、実は録音に合った再生テクニックが未熟なまま、とっくに諦めているとも断言できる。 ここでは、フルベンの放送用録音について、演奏と録音に対する謙虚な姿勢を取り戻し、録音に合った再生テクニックを磨くという、録音媒体による音楽鑑賞の基本を課題としてみたい。 実は、この手の録音には甘酸っぱい思い出があって、高校生の頃からのトラウマでもある。クラシックのモノラル録音について言えることは、録音が悪くても後世に語り継ぎたい名演。そう、戦前にあらえびす爺が残した「名曲決定盤」、レコ芸30周年記念企画「歴史的名盤100選」、トドメは宇野 功芳氏のレコード批評に毒された青春の日々を思い返せば、なんと時代は変わったことか。。。個人的には、この世紀の名演に心奪われたのは、16歳の頃、高校に入りたての少年の面影もまだ薄っすらと残ってた1980年代だった。巷にはCDも出てたが、1ヶ月3千円の小遣い程度で買えるものは、旧譜の再プレスLPだった。新譜だと2,800円したが、旧譜だと1,000~1,500円で買えることから、むしろそっちのほうが演奏も定評のあるものが買えて便利だった。 特に愛情を注いだのは、戦後まもない頃のドイツで録音された放送用ライブ音源で、ともかく戦争で霹靂とした心をいやすかのようなヒューマニズムな音楽に心打たれてた。1960年代前半まで続くモノラル録音の数々は、雄大なロマンティシズムを示す最後の黄昏のようであり、それぞれ癖がありながら役者揃いの名調子が聴けて、クラシック音楽の面白さを倍増させてくれた。何よりも感心したのが「時代を超えた名演」というやつで、つまり高級なオーディオでなくても演奏の本質は変わらない、という何か不動の地位を保証されたかのような幻想にもドップリと漬かっていた。レコード屋にたむろってる常連さんをかき分けて、メンゲルベルクやらウィーンコンチェルトハウスSQの再発売盤を手ににレジに向かうと、「おや、お兄ちゃん、渋いのを買うね~」などと冷やかされるのがオチ。顔を赤らめて小遣いをひねり出していた。 ところが、自分にはこの手のモノラル録音をちゃんと再生する装置を持っていなかった。ヤマハのテンモニ、ありきたりのトランジスター・アンプ、カートリッジは品川無線のF-8L '10で何とか粘っていた。というより、知らなかったのだ。ビンテージ・オーディオの世界を。当時のビンテージと言えば、クラシックならタンノイのオートグラフの他は、ジャズの好事家のためのアルテック、JBLにマッキン、マランツというのがある程度で、それ以上の情報はなかった。というより、新しいデジタル録音にいかに向き合うかが、当時の関心事だったのだ。モノラル録音はおろか、SP盤の復刻なんて論外だった。 そこで、20歳も過ぎた頃、たまたまドイツ物のビンテージを扱う店に迷い込んだときがあった。戦前に独エレクトローラが録音した、ギュンター・ラミン指揮、トーマス教会聖歌隊によるマタイ受難曲のCDを持っていったが、オイロダインの音と価格を聞いて、こりゃ無理だとすぐに分かった。明らかに王侯貴族の持ち物である。店主が哀れに思ってステントリアン・ジュニアという、1937年頃製造の英国製フルレンジを安く分けてくれたが、決してあの音は鳴らない。そのうち、この件は封印するつもりだった。 今回、このテーマを取り上げるのは3度目だが、オーディオ・システムが入れ替わるごとに書いている、いわば永遠の謎に近いものだと思う。特にこの10年ほどは、放送局のマスターテープが自由に商用利用しやすい状況になり、かつてのようにエアチェックに毛が生えたような音ではない、良質なモノラル録音として聴けるようになった。しかも、BOXセットとなれば、1枚単価が500円を切るような夢のプライスで購入できる。それと個人的にも、モノラル録音の再生方法そのものに、多少知恵が付いてきたこともあり、やはり飽きもせずしたためてみた次第である。 このほど、判明した事柄は以下のとおり。

【誰もが生中継と間違えた】 【テープ録音事始め】 そもそも「マグネトフォン」とは、ドイツのAEG社が第二次世界大戦を前後して開発した、磁気テープ・レコーダーの商品名である。1930年代におけるドイツの科学力は、こと音響技術となると驚くほどの人力と財力をもって推進された。多くは大観衆を前に演説をぶちまけるためのPA技術だったが、一般の人が一番親しんだのはラジオを通じた放送音源であった。特に退廃音楽と位置付けられたポピュラー音楽に代わって、長々としたドイツ・クラシック音楽(同じように長い演説も含む)を効率的に放送する技術として急激に注目されたのが、磁気テープ録音機「マグネトフォン」である。 磁気ワイヤー式の録音機自体は、1898年にデンマーク人のヴォルデマール・ポールセンが銅線記憶媒体による「テレグラフォン(Telegraphon)」を発明していたが、機械式の蓄音機のほうが扱いやすくレコード文化として発展した。ところが、この円盤式録音機は再生時間の制限があり、ラジオ放送が始まってからは、1934年にBASF社が軽くて破れにくい樹脂ベースの磁気テープ、AEG社が磁気ヘッドを使ったポータブル録音機「マグネトフォン( Magnetophon)」を開発すると、1939年までにはドイツの主要都市の放送局にはマグネトフォン録音機が配備されるようになった。ちなみに、現在残っている最初のマグネトフォン録音は、1936年にドイツ演奏旅行していたビーチャム/ロンドン・フィルによるもので、この頃は同時録音されたSP盤と比べて音質的に劣ることが確認できる。この後、1942年に磁気ヘッドが交流バイアス方式に改良されてからは、周波数の上限が10kHzにまでおよぶハイファイ規格が成立し、ラジオから鮮明な放送が流れるようになった。

実際にその音質は、連合軍が傍受しているとき、たった今演奏している生中継と間違えたほどであった。針音(スクラッチノイズ)の無いテープ録音だからということも理由のひとつだろうが、ラジオ・コンサートとしての利用度は高かったらしく、この録音のために、咳払いなど余計な音の入らない観客抜きの放送用録音もされており、おそらく演奏会場から離れた放送局へ配給されたのではないかと考えられる。このマグネトフォン録音になって俄然と注目されたのが、フルトヴェングラー/BPOのライブ演奏で、それまでSP盤のブツ切り収録が苦手で実力を発揮できなかった巨匠の、真の実力がようやく伝わるようになったわけである。戦後この時期の録音テープは、ソ連に接収されてしまい、メロディア盤としてリリースされるようになる。中には「ウラニアのエロイカ」のように、どこかからリークされた録音が海賊盤として出回るなど、現在まで続く熱狂的なフルベン・ファンの血脈が続くわけである。 同じように行方不明になっていたR.シュトラウスの80歳祝賀演奏会なども、戦後の1960年代に東ドイツの放送局からコピーテープが突如発見されたりと、まるでスパイ映画でも見ているような感じだが、正式にテープが返却されたのは1991年になってのことで、まさに共産主義の崩壊によって雪解けになったという感じである。現在のアーカイブの管理はどこか判らないが、様々なレーベルに音源が供給されるようになっている。21世紀になり、フルトヴェングラーのライブ録音は、戦後のものまで含めて大変な量が出回っており、なかなか選ぶのに難儀するくらいである。 テープ録音機からみたサウンドの変化は以下のようになる。

【ライブ録音のほうが演奏内容が上】 フルトヴェングラーにまつわるミステリアスな雰囲気は、そのデモーニッシュな指揮ぶりだけではなく、伝説の大指揮者ニキシュの後任として、1922年に若干36歳でベルリンフィルとゲヴァントハウス管の音楽監督に大抜擢されて以来、少しばかりのSP盤がある以外は、戦後に至るまで全く秘密のヴェールに包まれていたことである。 ようやくフルトヴェングラーの録音が出回るようになったのは、英HMVの名物プロデューサー ウォルター・レッグによるハイファイ録音からで、ウィーン・フィルとフィルハーモニア管による晩年の録音によって知られるところとなった。それと並行して、グラモフォンへのベルリン・フィルとのセッション録音、RIAS放送局で録り溜めたベルリンフィルとのライブ録音、さらに戦中のマグネトフォンによる放送用録音を接収したソ連メロディアのLP、この4方向によってフルトヴェングラーの演奏が広まるようになった。しかし、実際のリリースは相当にタイムラグがあり、「ウラニア」が1953年で本人が拒絶、「バイロイト」が1955年(つまり本人の死後)、メロディア盤が1956年から、「復帰演奏会」にいたっては1961年であり、それまでライブでのフルトヴェングラーは全くの秘密のヴェールに包まれていたと言っていい。 ところがここで問題になったのが、同じ時期に録られた演奏でも、スタジオ録音とライブでは全く内容が違うことで、それもライブでは即興的にテンポ、リズムを変えていき、演奏の燃焼度も高いのである。「ウラニアのエロイカ」「バイロイトの第九」などは、正規録音というレコードの概念そのものを覆したまさにセンセーショナルな内容だった。こうしたライブでの、その場で音楽が再創造されるかのようなマジカルな体験が、世にいう熱心なフルベン・ファンから最も愛好されている部分であり、同じ曲目でも演奏日別に事細かく聞き比べられた演奏研究は枚挙に暇がない。フルトヴェングラー研究といっても別におかしくない状況が生まれている。しかして、その根拠は1947~54年に行われた放送用ライブ収録が8割を占めるという、極めて異常な事態にある。残りは戦後のスタジオ録音、戦中のマグネトフォン録音、戦前のSP盤となる。つまり、放送用モノラル・ライブ録音を抜きにして、フルトヴェングラーの再生はあり得ないのである。 【戦前の伝統を背負う若いオーケストラ員】 放送録音のもつもうひとつの魅力は、1950年代のドイツ放送局が、ドイツ国内の音楽活動に密着した結果、英米のレコードが隠避した「正真正銘にドイツ的な演奏」について録音を残したという点である。その最たる例が、ベルリン・フィル、ミュンヘン・フィル、ドレスデン・シュターツカペレなど、ドイツ的な伝統を色濃く残したオーケストラの録音である。ドイツ的とは逆にいえばナチスのプロパガンダに協力したオーケストラであり、かつて運営組織そのものがナチス寄りであったこともあって、英米のレーベルは明らかに避けていたと言えよう。しかし、そこで残された演奏は、なんという慈愛に満ちた表情なのだろうか。指揮者も観衆も、皆が揃って音楽を慈しむ時間を育んでいる感じがする。 一方で、これらは1930年代のナチス政権の影響で、保守的な響きが恣意的に凍結保存されたと思える節がある。多くのオーケストラの団員が、まずユダヤ人か否かで振るい分けられ、更にナチス政権の意向に忠実か否かで絞られ、従来の伝統は事実上解体の危機にあったと考えて良い。戦後にドイツ・オーストリア系の伝統を色濃く残したオーケストラ団員出身の演奏家には、1930年代に若干20歳そこらでコンサートマスターや主席奏者に抜擢された人が多い。これもワイマール時代の自由な気風を断絶して、プロパガンダに利用しやすい若者を選んでいた節があり、多くの人が特定の師弟関係をもたない音楽大学の卒業生から選ばれている。例えば、マーラー時代からウィーン・フィルの重鎮アルノルド・ロゼはユダヤ系ということで排斥されたが、後任のシュナイダーハンは若干23歳でコンサートマスターに抜擢された。1938年から1949年の激動の時代にあってウィーン・フィルの伝統を保持した良き管理者であったが、この時代にあってこそ伝統的な演奏法を集中的に学び、保守性を重んじる傾向がみられる。アントン・カンパーらがウィーン・コンチェルトハウス専属カルテットに選ばれたのも同じ時期で、やはり伝統的な奏法を身につけた貴重な存在である。また戦後に設立されたオーケストラでも、バンベルク響のようにプラハやシュレジエンから追放されたドイツ系住民によるオーケストラや、米国の傀儡オーケストラと思われがちなRIAS放送響にはベルリン歌劇場のメンバーが多く含まれていたなど、「余り物」にしてはまさしくドイツ的で豪勢なサウンドが聴かれた。しかもこれらは、1960年代には演奏スタイルの国際化によって失われた響きでもある。 逆に彼らの先輩格にあたる、ロゼ、コーリッシュ、ブッシュなど、ウィーンやドイツの名手を有する弦楽四重奏団の多くは、ナチス時代を境に英米へ亡命しているが、彼らは新しい音楽技法に対し、より柔軟な姿勢をとるのが常であった。シゲティなどもヨアヒム門下の伝統を最も強く保持しているにも関わらず、新たな伝統を創りだすため当時の現代曲の演奏と啓蒙に精力的だったといえる。ナチス・ドイツ時代からは、退廃音楽との関係で保守性が余儀なくされ、それが政治的強制を伴って音楽家の演奏可否を決定された。このため、ワイマール時代には多様な演奏スタイルが競合していたドイツで、それまで曖昧にされ流動的であったドイツ的演奏スタイルが固定化されていったと考えられる。  1938年のプラハでドイツ・フィルハーモニーのコンサートマスターからキャリアをスタートさせたルドルフ・ケッケルトの場合は、より複雑である。このドイツ・フィルハーモニーは、プラハ音楽院で学んだ楽団員により、いわゆるハプスブルク時代の芳醇な伝統を保持するアンサンブルが特徴である。敗戦後に連合軍が各国に移住していたドイツ系住民を追放しドイツに帰還させる命令によって、バンベルク市に集結し、いち早くドイツ的な伝統を保持したオーケストラとして成長した。その後ヨッフムが1949年にバイエルン放送響を立ち上げる際に、ケッケルト弦楽四重奏団のメンバーは主席奏者として引き抜かれ、1960年からは同じ亡命チェコ人のクーベリックを迎える先見性をもっていた。この30年のなかで10年区切りで、通常なら世代交代によってなし得る演奏スタイルの変換について、時代の要請に応え自らを変革しえたアンサンブル力には全く驚くべきものがある。 1938年のプラハでドイツ・フィルハーモニーのコンサートマスターからキャリアをスタートさせたルドルフ・ケッケルトの場合は、より複雑である。このドイツ・フィルハーモニーは、プラハ音楽院で学んだ楽団員により、いわゆるハプスブルク時代の芳醇な伝統を保持するアンサンブルが特徴である。敗戦後に連合軍が各国に移住していたドイツ系住民を追放しドイツに帰還させる命令によって、バンベルク市に集結し、いち早くドイツ的な伝統を保持したオーケストラとして成長した。その後ヨッフムが1949年にバイエルン放送響を立ち上げる際に、ケッケルト弦楽四重奏団のメンバーは主席奏者として引き抜かれ、1960年からは同じ亡命チェコ人のクーベリックを迎える先見性をもっていた。この30年のなかで10年区切りで、通常なら世代交代によってなし得る演奏スタイルの変換について、時代の要請に応え自らを変革しえたアンサンブル力には全く驚くべきものがある。 もうひとつ、この時代のオーケストラで忘れてはならないのが、放送交響楽団の乱立である。ドイツで放送局を持つ都市なら必ずあるといえる状態で、1949年のバイエルン放送響が遅いとも言われるくらいである。そしてこの「新生」オーケストラは意外に実力が高く、フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュといった大物指揮者が振っても立派に演奏をこなしていた。それもそのはず、戦犯騒ぎで突かれ自主運営の厳しいかつての歌劇場やフィルハーモニーのメンバーが、国費を使って堂々と運営するラジオ局に流れ込んだのである。バイエルン放送響にはバンベルク響の首席奏者が含まれていたし、RIAS響はアメリカの意向で組織された団体のように思われがちだが、元ベルリン歌劇場の団員が多く含まれていた。RIAS響の柔軟で推進力のあるアンサンブルはエーリッヒ・クライバーが音楽監督だった時代の名残を感じさせる。この点は、フルトヴェングラー時代のベルリン・フィルとは違う方向性があり、かつてのベルリン楽壇の賑わいが戻った感じがする。北ドイツ放送響も、コンマスはベルリン・フィルのエーリヒ・レーンであり、最近のヴァント指揮の演奏ではがっつりドイツ的な構築をもつ演奏で定評があった。こうした新しいラジオ・オーケストラには、フリッチャイ、カイベルト、シュミット=イッセルシュテット、ヨッフム、ロスパウドなどの新即物主義の新進気鋭の指揮者が充てられ、戦後ドイツの管弦楽団の在り方に大きな影響を与えた。ベルリン・フィルも1955年からカラヤン体制となり、急激に国際様式に接近した。こうして全部が全部、国際標準化した機能的なアンサンブルを目指すようになったため、地方性豊かなドイツ・オーケストラの響きは1950年代が最後となったと言って過言ではない。バイロイト音楽祭の録音を聴いても判るが、歌手のほうはみんな若返っているが、指揮者のほうは新旧のタレントが入り乱れていることが判り、かえってそれがワーグナー演奏の多様性を示し面白味を増しているように思う。 もうひとつ、この時代のオーケストラで忘れてはならないのが、放送交響楽団の乱立である。ドイツで放送局を持つ都市なら必ずあるといえる状態で、1949年のバイエルン放送響が遅いとも言われるくらいである。そしてこの「新生」オーケストラは意外に実力が高く、フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュといった大物指揮者が振っても立派に演奏をこなしていた。それもそのはず、戦犯騒ぎで突かれ自主運営の厳しいかつての歌劇場やフィルハーモニーのメンバーが、国費を使って堂々と運営するラジオ局に流れ込んだのである。バイエルン放送響にはバンベルク響の首席奏者が含まれていたし、RIAS響はアメリカの意向で組織された団体のように思われがちだが、元ベルリン歌劇場の団員が多く含まれていた。RIAS響の柔軟で推進力のあるアンサンブルはエーリッヒ・クライバーが音楽監督だった時代の名残を感じさせる。この点は、フルトヴェングラー時代のベルリン・フィルとは違う方向性があり、かつてのベルリン楽壇の賑わいが戻った感じがする。北ドイツ放送響も、コンマスはベルリン・フィルのエーリヒ・レーンであり、最近のヴァント指揮の演奏ではがっつりドイツ的な構築をもつ演奏で定評があった。こうした新しいラジオ・オーケストラには、フリッチャイ、カイベルト、シュミット=イッセルシュテット、ヨッフム、ロスパウドなどの新即物主義の新進気鋭の指揮者が充てられ、戦後ドイツの管弦楽団の在り方に大きな影響を与えた。ベルリン・フィルも1955年からカラヤン体制となり、急激に国際様式に接近した。こうして全部が全部、国際標準化した機能的なアンサンブルを目指すようになったため、地方性豊かなドイツ・オーケストラの響きは1950年代が最後となったと言って過言ではない。バイロイト音楽祭の録音を聴いても判るが、歌手のほうはみんな若返っているが、指揮者のほうは新旧のタレントが入り乱れていることが判り、かえってそれがワーグナー演奏の多様性を示し面白味を増しているように思う。以上のように、1950年代のオーケストラにおけるドイツ的伝統とは、ナチス政権によって解体しかかった旧来の伝統を若い青年時代に背負わされ、20世紀において保守性がより強調された状況を指していると思われる。それは例えて言えば、ちょうど1930年代から進歩することをやめ、そのままドイツの各地方に奥深く貯蔵されていた年代モノのワインに例えられよう。コルクを抜いたその瞬間に、その匂いが部屋中に立ち籠めるような感触が、この時代のオーケストラにはある。それも看板シェフが前面に出てくるよりも、手慣れたウェイターによってさり気なく出されたときに、このワインの味が一層引き立つ。上記の中堅サラリーマン風の指揮者は、良きウェイターであり、ワインと料理の兼ね合いをしっかり把握している管理者でもあったのだ。 【祝祭という名の音楽バーティー】 レコード史のなかで音楽祭におけるライブ録音が決定的な意味をもつものが少なくない。バイロイトの第九は、戦後最初のバイロイト音楽祭のコケラ落としに演奏されたもので、敗戦後のドイツ的なものに対する悲壮感というか嫌悪感を押し返す意味でも象徴的な輝きをもった演奏といえる。同じく、ブサンソン音楽祭といえば、リパッティの最後の演奏会場として知られるし、ザルツブルク音楽祭、ルツェルン音楽祭、プラド音楽祭、ルートヴィヒスブルク音楽祭、プラハの春音楽祭と挙げていくと、音楽祭という場で起こる何か特別なオーラがあることに気が付くであろう。 スタジオ録音との大きな違いは、やはり欧州中の音楽好きな観衆が沸かせる開放的な雰囲気であろう。戦後の平和を満喫するかのように、音楽祭の期間中、どのコンサートをはしごしようか、そういうワクワク感にみなぎっていて、演奏家のほうもその雰囲気にほだされているかのように思われる。もひとつの違いは、既に名の通った巨匠のみならず、実力のある若手がこぞって出演していることで、その一発逆転というか下剋上というか、滝をのぼる鯉のように力強く、光り輝く瞬間を捉えていることである。音楽祭なので準備期間はほぼ一緒、聴き手の集客に関するチャンスも平等、ある意味でオリンピック競技のようでもある。このことで巨匠クラスの演奏家も手を抜かない名演を繰り広げるし、後に決定盤を叩きだすような巨匠の若き頃の獲りたての魚を刺身にしたような新鮮味も魅力的なのだ。 もうひとつの隠し味は、ラジオ実況という事件性というか現在進行形で残された、結末のないストーリーのもつミステリアスな感触である。音楽祭の演奏は、その日の食事を名シェフに作ってもらったような感じだが、どの人にとっても人生の通過点に過ぎない。つまり決定盤のような総決算ではなく、むしろその頃の生きざまを写し取ったドキュメンタリーである。しかし、その時間の持っていた重みが、かくも人によって異なるのかと、本当に恐れ入るばかりだ。結末のないという意味では、シューベルトに未完成、断章という作品があるように、伝えきれない思いの深さを想像しながら聴いている感じもある。これはラジオ音源という、録音上の制限からくるものでもあるが、その日の演奏会がもっていた時間の重みが揺らいでいることにも起因しているように思う。生きるということを慈しむ気持ちの深さが、作品の時代背景を通り抜けてきたというべきか。 【本当に生音みたいなのか?】 ここで肝心の音質なのであるが、本当にコンサートに聴く生音に匹敵するのか? というと、おそらく誰も同意しないであろう。昔から「歴史的録音のため、お聴き苦しい部分がございます。予めご了承ください。」という言い訳が、どこまで通用するのかも疑問に思うが、それよりも「最新リマスター。これまでにない高音質。」という宣伝文句にいつも騙されているような気がする。モノラル録音というだけでもハンデがあるのに、帯域が狭くなかなかホールで聴くように開放的には鳴らない。逆に言えば、フルトヴェングラーのような特殊なカリスマ性のある演奏だから我慢できるわけである。これは当時の録音方式がラジオ用に適したワンポイント収録で、多くは指揮者の脇にノイマン社製のコンデンサーマイクが1本だけ立てられて(新しいホールだと天吊りで)収録された、基本的にエッジの強い録音である。オペラ、協奏曲の類だと、さらにマイクがソリスト用に立てられ、ラジオ的な箱庭感がさらに際立ってくる。 ここで、再生の方向性としてふたつの可能性があり、そもそもラジオ用収録なので余計な余韻など入れないほうが良いという「原音派」と、あくまでも生のホールの響きにこだわる「美音派」とに分かれよう。結局、前者だと再生音は特殊だし、後者では録音品質に限界があるというジレンマに襲われる。 さらに厄介なのが、フルトヴェングラーを聴いてるほとんどの人は、モノラル再生用のシステムを持っていないということである。つまり、モノラル・レコード(特に初期プレス)のコレクターでもない限り、そこまで投資もせずに、ステレオ装置の判断基準で他のハイファイ録音と聞き比べて批評している。よって録音が悪いのは当たり前で、そんなことにケチなど付けるくらいなら聴くな、と言わんばかりの開き直りである。よく「録音で選ぶか。演奏で選ぶか」という話を聞くのはこのため。しかし実際には、録音とオーディオ機器の相性というものがあり、そのことを抜きにして演奏の評価は難しいと思われる。私から言わせれば、フルトヴェングラーは演奏も録音もライブのほうが良いと思うのだが。。。理由は各楽器の音色というパーツの問題を超えて、会場全体をグラグラッとドライブする推進力が優れているからである。そこで、そもそもマグネトフォンの録音環境について調べてみよう。 【マグネトフォンのモニター環境】 ここで、マグネトフォンと並行して開発されたモニタースピーカーEckmiller O15について調べてみると、30cm同軸型2wayで再生周波数は50~8,000Hzフラットというものだった。帯域的にそれほど広くないし、戦後のBBCレポートでも高域は比較的おとなしかったらしい。アナウンスの再生には不向きで、やはりオーケストラの再生に合わせて造られたと思われる向きがある。

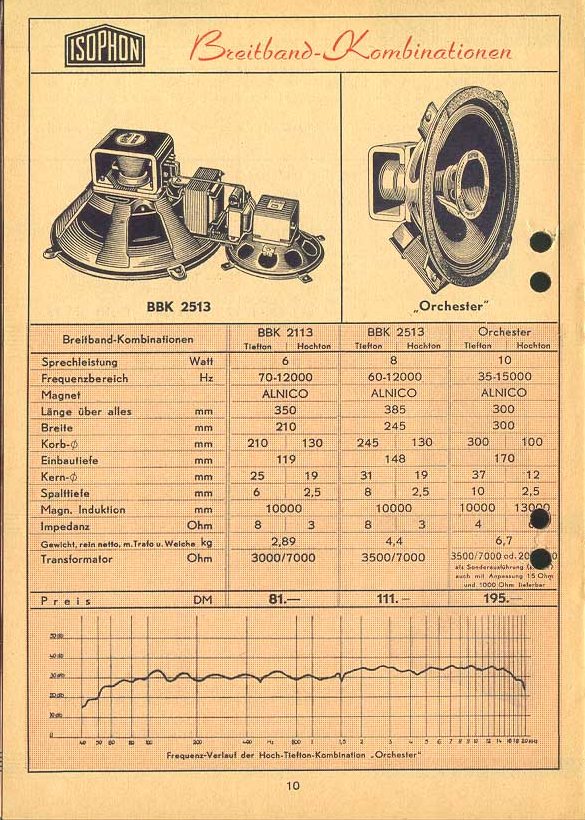

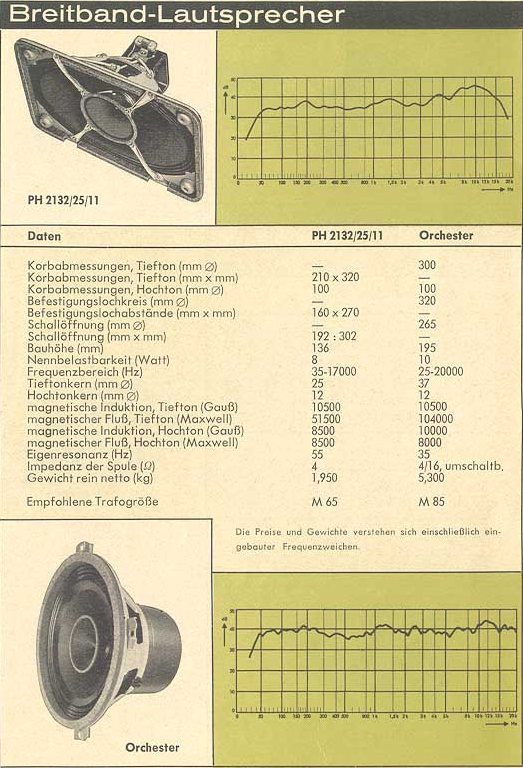

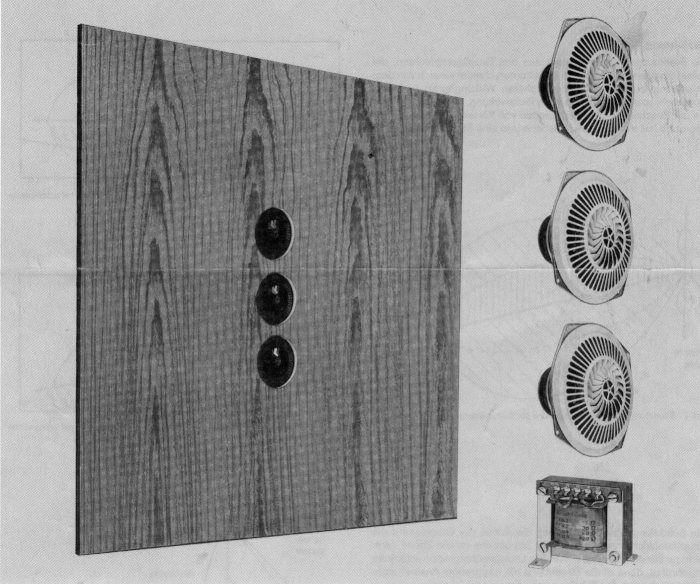

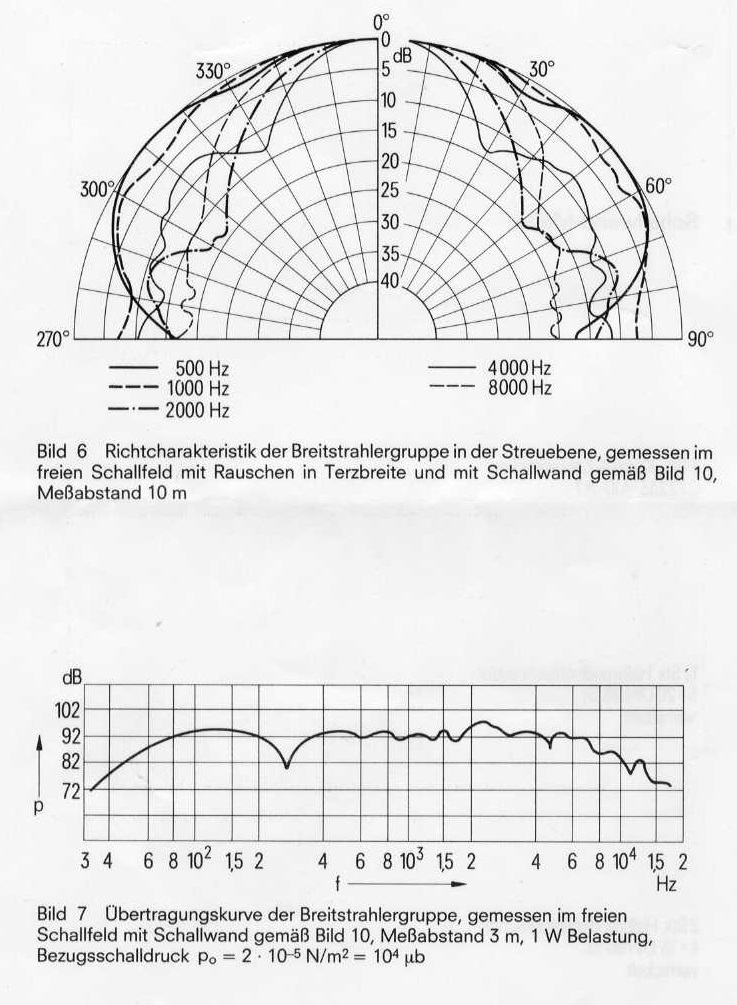

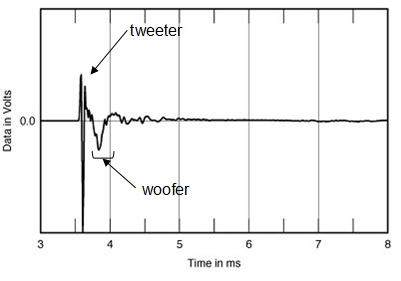

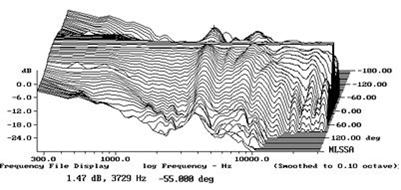

戦後に、この廉価版のIsophon社 Orchesterが製造される。このOrchesterは戦後の1949年に開発されたもので、①戦争末期のEckmiller型スピーカーの後継種である、②高域を10kHzから16kHzに伸ばした、③古いマグネトフォンの録音とも相性が良い、④これらの性能に関わらず廉価である、などの特徴をもっていた。こうしたニーズのほとんどは、戦後に竹の子のように増殖した地方放送局と付属オーケストラの録音管理に向けられたと考えて差し支えない。 さらに二代目になる1963年のカタログでは、高域にアクセントの付いたPH2132は家庭用であり、Orchesterはスタジオ用である。この違いはラジオ放送を小音量で試聴するか、スタジオで生テープを大音量で聴くかの違いである。一方で、ラジオ用の特性は、日本で意外と人気のあるもので、「カッチリした輪郭のある音」という評価を得ている。雑誌の聞き比べでも、Orchesterは個性がなくつまらないという評がほとんどで、PH2132のほうが幾分まし、Grundigはもっと良いという感じ。ただしOrchesterのほうが、当時としては高性能を誇れるものだったことは間違いなく、この辺が当時の録音の錯誤に繋がっているようにも思う。   左:初代Isophon Orchester(1952年)、右:二代目Orchester(1963年) このOrchesterの劇場用で、日本でもよく知られるのが、Siemens社 Wide Angle(通称:コアキシャル、鉄仮面)で、仕様はOrchesterとほぼ同じであるが、高域拡散用に前面にスクリュー状の音響レンズが付いており、デザイン上のアクセントになっている。古くは1960年からあるというので、おそらく設計した人は一緒で、Klangfilmの要請で改良されたものと思われる。当初の使用方法は、3個のユニットで一組、平面バッフルも2m×2mというものだったが、フルレンジとして使いやすい大きさで、ドイツ製フルレンジとしてはそれなりの高級品に属していたため、日本では関本特殊無線を通じて単体ユニットでよく使われた。個人的には1960年代までの独グラモフォンとかテルデックの録音は、日本の家屋で聴くにはこのコアキシャルのほうが最適だと思ってる。言ってしまえば、上記のようなレアなユニットは、全てジーメンス コアキシャルに代表されていたということになるが、現在は製造中止してから30年は経つので、ユニットがほとんど手に入らなくなった。アルニコ製などは本当に高い。このことが、上記のレア物の物色につながっていると思う。   Breitstrahlergruppe / C72000-B2200-C54-2、通称:コアキシャル 戦後ドイツの業務用スピーカーを鳴らす機材は、音源がオープンリール、アンプはEL34プッシュというのが基本で、いずれも素材の音調を素直にした、普通にハイファイな音のものである。例えば、同じ時代の英米がSP盤やトーキーという旧規格との整合性を保つために、1950年代なりのビンテージ・サウンドが存在するのに対し、ドイツ製のものには機能性以外のものが見当たらないように感じる。EL84やEL34に関しても、英ムラード、米GEは味とかコクとか言われるのに対し、テレフンケン製は普通に高性能なものとして認識されている。それは突き詰めれば、1940年代から1960年代まで、マグネトフォンの性能を活かすオーディオ技術が一貫していたのであり、ドイツには戦中~戦後の30年間に渡りオーディオの発展史というものが存在しないとも言える。1970年代にステレオ再生のノウハウ(サウンドステージ、音像定位など)が完全に確立される頃には、単純にハイファイであることは、ラジカセのように何の取柄もなくなった。オーディオ・ポエムともいえる宣伝公告に華のない、1950年代のドイツ製オーディオ機器は、オーディオマニアには正しく理解されないのが実情であるが、フルトヴェングラーのライブ録音をニュートラルに評価する際の手がかりにはなるだろう。 【ドイツの高性能ラジオ】 現在のところ、1950年代のLPなど非常に高価に取引されているが、クラシックの殿堂ともいえるドイツ・グラモフォンでさえ、LP発売は1952年からで、それ以前はSP盤として発売した。ちなみにドイツでのFM放送開始は意外に早く、1949年のバイエルン放送局を皮切りに、1952年には106局稼働していた。このため、テープ録音を直に聴ける媒体はラジオが中心だったし、そのほうが高音質でお金もかからず合理的だったのだ。これは、1950年代にドイツに関していえば、ラジオのほうがレコードより安くて高音質というパラドックスが存在した、ということになる。そして演奏内容に関しても、バラエティーに富んだ最高の布陣が準備されていたのである。   FM放送(ドイツ語:UKW、Ultrakurzwellen)開始頃のチラシ 戦後のドイツ製ラジオは20cm程度のスピーカーが付いた幅60cm×高40cm程度の大型が多く、受信の安定度と音の良さで海外でも人気の商品だった。Grundig社が1954年に開発した3D-klang方式は他社の高級ラジオにも用いられたもので、モノラル音源でも高域を拡散してステレオ同様の音場感を出すように工夫されている。しかも、その音場は音楽の種類に応じて、スピーチ、オーケストラ、ソロ、ジャズと切り替えられた。ドイツ製フルレンジでも5~10cm程度のものは、小型ラジオ用ではなく、サイド・スピーカーとして使われていたものである。これらは10年以上前に開発されたマグネトフォン時代のハイファイ再生用モニタースピーカーの仕様をダウンサイズしたもので、同時代の他国ではラジオ=AM放送、ハイファイ=LP販売限定だったのに対して、ドイツでのハイファイ機器の流通はずっと裾野が広かったということができよう。このことがレコード化されない大量のコンサートライブの収録に繋がっていたのである。  ドイツ製ラジオの3D-klang方式(中央のメインに対し両横に小型スピーカー)  音場をコントロールするリモコン 3D-Dirigent(1955) 1955年頃に製造されたドイツ製ラジオ(FM受信可能) 【最新&最高級品が最高ではない】 【最新機器の影で忘れたもの】 自分の失敗談からいうと、1970年代以降のフラットでモニター的な環境(私の場合は、ヤマハのテンモニ、ICプリメイン、品川無線F-8Lという組合せ)は、この手の放送録音とは相性がよくない。多くの原因は、ウーハーの設計が100Hz以下の重低音の再生に注意が向けられ、肝心の150~1.000Hzの中域のレスポンスを鈍感にして、かつツイーターのレスポンスが鋭敏で高域を引っ掻き回す。結果的にドンシャリになっていくのであるが、イコライザーでバランスを取ろうとしても、結局は躍動感のない薄っぺらい音になる。最近のリマスター盤のトーンバランスは、高域の情報が過多なような気がするが、これがマスタリング・エンジニアのモニター環境と関連があるのか、少し配慮が必要に思う。 冒頭でも苦言を述べているが、やはりここでも繰り返さざるを得ないのは、スタジオモニター並みに周波数特性や低歪みな条件が整ったとしても、それが正確なモニター方法ではない、というパラドックスである。よくリマスター盤に対する音質批評で、これが最高という意見に交じって、最悪という意見もほぼ同数聞かれるのは、けして匿名のステマやネガキャンではないと思う。オーディオ装置自体はCDに比べるとずっと高価だし、王侯貴族から貧乏人まで序列が明白なのに比べ、同じ価格で販売しているCDなら話題を共有しやすいということもあるが、再生装置の違いも考慮しないでリマスター盤の音質評価するのは間違っている。単純には、スピーカー毎の高域の癖をほとんどそのまま反映していて、ある種のリマスターは良好に聞こえても、別のものはダメという、賽の河原積みのような堂々巡りをしているような気がするのだ。ここで積みあがるのが、CDやLPというのは、自分のこととして素直に反省しておこう。70年前の実況放送を聴いているのだ。まさに彼岸の音楽風景である。 CDをはじめとするデジタル神話にも言及しておくと、よく注意しなければならないのは、CDという量販パッケージだからといっても、CDプレイヤー以外の部分はアナログ技術の延長で補っていることである。オーディオ誌によく見るCDの再生方法で、デジタル音源を何の介在物も色付けもなく、ピュアでストレートに再生することを尊しとする手法は、1980年代にCDが誕生して以降に流布したもので、未だに衰えることのないことに霹靂する。フルトヴェングラーについて言うと、デジタル・マスターは基本的にマグネトフォンの録音手法の枠組みから逃れることができず、その大前提はドイツ国内向けの放送サービスである。モノラル時代はマイク本数が少なく近距離で録っていることが多く、それもホールエコーなどのサブマイクをミキシングする技術もなかった。マイク設置に制限の多いライブ録音となればなおの事である。つまり、フルベンのライブ録音に関しては、1950年代の真空管FMラジオがその主人公であり、ラジオのことを念頭から飛び越えて、新たにCD用のサウンド・デザインを掘り起こすことは不可能である。ラジオっぽい音に対するネガティブキャンペーンとは裏腹に、1950年代のドイツ製FMラジオが音響的に優秀なことについては上述した通りである。同じハイファイなのに、あえて踏台にしてまで勝ちたい理由があった。そのネガティブキャンペーンの内容とはどういうものだったのか? 現在市販されているオーディオ機器は、このラジオ規格より高品質をうたうため、100Hz以下の重低音、8kHz以上の超高音にキャッチーな音をまぶしている。最近の小型スピーカーの定位感をよくするための3π空間設置、床からの振動アイソレーションなどは、ツイーターの微小振動を正確に伝えるためだが、かえって不用な高周波ノイズで楽音をマスキングして、遠鳴りした音像を生んで躍動感を失わせる。つまり収められた楽音の躍動感が、ツイーターの振動エネルギーに呑まれてしまう。逆に、引っ込みの付かないブーミーな重低音も、その上に載っている楽音の構成を無視した音響バランスを生む。つまりハーモニーを無視して音楽を重低音で圧し潰している。おそらく、ケーブル類の選択も失敗しやすい傾向があり、最新のオーディオ・ケーブルで重低音から超高域まで位相管理されて伝送されると、当時のモニター環境では管理されていない会場ノイズがガサゴソと生々しく再生される結果に終わる。 一方のマグネトフォンは100~6,000Hzが主戦場であり、それ以外の帯域は、楽音としてカウントされないノイズ、つまり規格外の音として野放図にされている。この辺は、1970年代以降のステレオ録音は、マルチマイクやリバーブなどを多用して、ちゃんと楽音と連動した超高域を演出している。マグネトフォンのライブ中継に関して言えば、刻銘に聴くべき音楽の中核が、世にいうハイファイ録音とはズレているのである。音が生々しい、迫力ある低音、などのオーディオ・ポエムは端から通用しない。 もうひとつの注意点は、ステレオ用スピーカーの多くは、正面特性はフラットだが、脇にそれると5kHz付近からロールオフするように設計されている。これは左右のチャンネル・セパレーションを確保するためのもので、パルス性の音で定位感を出すようにしてある。逆に言えば、ステレオ録音は高域でのパルス性の情報で音の広がり、定位を規定するため、この領域を強調した内容になっている。このため、モノラル録音を試聴するとき困るのが、中央定位する音像が5kHzのナロウレンジ、そして音楽とは関係ないヒスノイズ、パルス性ノイズが左右で攻めてくる構図になる。これが、多くの人がモノラル録音に対してもつ偏見の元で、1960年代にはオーディオ、レコードの両面から協働でネガティブ・キャンペーンが行われた結果、モノラルでの試聴は小型ラジオかテレビという隔たった環境に零落れてしまった。簡単にいうと、ステレオ装置で聴くフルベンのライブ録音は、レンジが狭いのにノイズ・ファーストである、けして音楽ファーストではない、ということができる。  BBCで1969年に行われたミニホール音響実験。   BBCモニター Ls3/9aの特性(ツイーターの反応が鋭敏で指向性が狭い) こうした聞こえ方の違いは、オーディオの理論の違いから来ていて、1950年代が生音とスピーカーの音響エネルギーの違いを補完するためラウドネスを重視したのに対し、1970年代はホールの響きの違いを鮮明に描き切るためアンビエントを重視した結果でもある。1950年代は最終ゴールがホールでのレコードコンサート、1970年代のゴールは部屋のコンサート化である。どちらが良い悪いの問題ではなく、時代毎の録音のポリシーの違いがあるため、1950年代の録音を1970年代のオーディオで聴くと、芯のないチグハグな印象になるし、逆に1970年代の録音を1950年代のオーディオで聴くと、音場がのっぺりとして平面的で中高域のきつい音になる。1950年代が肖像画なら、1970年代が風景画という喩え方も可能だろう。 ただ、こうした不釣り合いなオーディオ環境に関わらず、フルトヴェングラーの評価の高さは、むしろ1960年代から沸騰したのも事実である。それもちょうどモノラルからステレオへの移行期に現れ、モノラル時代のクラシック音楽を鑑賞するにあたっての登竜門のように考えられている。私から言わせれば、戦前のクラシック音楽界の扉を開く魔法使いのようなもので、あのプルプル震える指揮棒はまさに魔法の杖なのである。当時は日本でも、カラヤンかフルベンかという議論が席巻したが、楽譜を在りのまま再現しようとする作品論を重視する人と、音楽を通じたパフォーマンスそのものを楽しみたい人とでは、話がなかなかまとまらない。どちらも即物主義をやや誤解していたように思う。というのも、ベンジャミンの複製芸術論でさえ、オーラの存在を認めているのだから、レコード鑑賞そのものの芸術的な価値が問題になったとしても、全ては人間的な営みのうちに留まっているのである。そして人間の精神的な輝き(オーラ)は、レコードという限界のなかでも雄弁に伝わる。このことに誠実に立ち向かっていた演奏家の代表格がフルトヴェングラーだと思うのである。 しかし、一方では、1940~50年代のラジオ放送用の録音は、オーディオの発展からは取り残されてしまったのも事実である。つまり、フルトヴェングラーの実況を楽しんでいたドイツ国内のFMラジオのサウンド・デザインは、LP化されて聴かれるようになった次の時代には、ラジオよりもステレオのほうが立派な音が出るはずだという誤解と、中高域の張ったラジオ的なサウンドはジャーマン・サウンドとして敬遠されていった。1960~70年代にリリースされた疑似ステレオ=ブライトクランク(Breitklang)処理は、行き過ぎたステレオ・ハイファイ王道主義に立脚しているのである。このため、フルトヴェングラーの戦後ライブ録音は、相性の悪いオーディオ装置で「音が悪い」けど「他にない魔性の演奏」という相反した価値観で、精神性だけが強調されて、身体性を奪われた宙ぶらりんのままだったわけである。フルトヴェングラーを再生するオーディオは、ステレオ再生という檻から解放する必要があり、1960年代以降にモノラル録音一般に掛けられた呪いを解くものでなければならない。 最新オーディオ機器によって忘れられたものは、モノラル録音に対する呪いである。 【最高級機器の影で忘れたもの】 ここで問題になるのが、こうした戦後のフルベン熱を再生する手段は、EMIやグラモフォンの正規録音以外は、海賊盤と言われてもしかたないコピーテープによるLPに依っていたことで、明らかに音質の傾向が異なる。さらに良くないと思われるのが、1950年代の録音を扱うビンテージ機器のシステム構成が、正規スタジオ録音に合わせたイギリス、ドイツの最高級品で占められる傾向のあることだ。ここで議論されるのは、EMIとDGのセッション録音以外は、1950年代にプレスされたバイロイトの第九と戦中のメロディア盤くらいなもので、ともかく良質なモノラルLPが無ければ何も始まらない。 少し解説を加えると、オルトフォン社は20世紀初頭にラジオやトーキーに関する技術をもつ会社としてスタートしたが、1946年に独グラモフォンが再建する際にカッターレース(つまり原盤をカットする機械)の開発を依頼され、高域14kHzまで収録可能なマグネトフォンと同じ性能で原盤製作できる体制となった。このために開発されたのがオルトフォン製MCカートリッジと言われるが、この頃の独グラモフォンは1951年までヴァリアブル・グレードを用いたSP盤の時代であり、米コロンビアのLP発売に合わせて1948年に発表されたことを勘定すると、もっと広いニーズに基づいていたと思われる。タンノイのデュアルコンセントリック型同軸2wayユニットは、英EMIとDeccaの双方のスタジオモニターに使われたという実績があり、晩年のフルトヴェングラーのスタジオ録音には説得力のある組合せである。一方のノイマンのほうは、1953年にカッターレースAM-131が開発され、それを追うように検聴用カートリッジDSTが製造された。いずれもLP盤製造の最初期に最高の布陣をもってシステム化された青天井の機材であり、そのことに関しては議論の余地はない。

一方で、よく考えると判るのだが、これらのシステムの前提は、マグネトフォンから市場に流通可能なLP盤に移し替える技術であり、それを再生する技術という理解になる。1950年当時は、フルトヴェングラーのライブ録音はもっぱらラジオ(とはいってもFM受信できた大型のもの)で聴くべきもので、レコードとは区別されていた。レコードとして聞きたがったのは、フルトヴェングラーの没後に新譜のレコード制作が不可能になってからである。つまりドイツ国内のみで放送されていたフルトヴェングラーの実況録音が、時事の事柄を伝えるラジオの役割から離れて、海外に量販されるためにLP化されたことになる。実は、この点に関しては、CDもLPもマグネトフォンのコピー媒体なのである。 CDとLPで違いがあるのは、むしろ再生技術の積み重ねの問題のように思われる。LP盤のほうが百戦錬磨の達人が多く、CDでモノラル録音の再生技術はリマスター盤が話題に上る21世紀以降の10数年に過ぎない。もうひとつの違いは、ビニール盤が固化した媒体で、針さえ通さなければ当時の音がよみがえるに対し、磁気テープは劣化によって高域が段々と落ちてきたり音割れが生じたりすることがある点である。このため、初期盤であればあるほど、磁気劣化のないテープの状態を伝えると考えられている。こうした疑念は1970年代に乱発された質の悪いコピーテープのLP化によって増長されていたようにも思う。 この時期に醸成されたLP再生技術の発展史の先鞭に立つのが、欧州のビンテージ機器群である。むしろ青天井の予算で製作された音響機器は、矮小化された1970年代のFMステレオ機器に対する批判とも受け取れよう。モノラル~ステレオ移行期に起こった論争は、そのまま伝説化したのだ。一方で、1950年代にプレスされたフルベンのライブ録音は、戦中録音のメロディア盤、バイロイトの第九など非常に限られている。おそらく1961年リリースの復帰演奏会は、まだラジオ放送がモノラルだった時代のボーダーラインと言えるだろう。フルトヴェングラーのこの手の初期プレス盤は文化遺産並みに高騰しており、少し興味があっても一個人が手を出そうなどとはおこがましい、と自分自身を戒めてる。フルトヴェングラー博物館でも建てるつもりなら、十分にその資格はあるだろう。 それとイギリス製、ドイツ製のオーディオ機器は劣化が早いので、再生機器そのものも製造後70年近く経つなか、状態の良いものは恐ろしく高騰する傾向にある。私が最初にビンテージ・オーディオ専門店に足を踏み入れた1980年代から30年の月日が流れており、当時と今では物価は2倍で、さらにプレミアが乗ってくる感じである。ともかく良質なモノラルLPが無ければ何も始まらないのだが、今再発されるLPはカッターレースが1980年代のもので、1950年代のものよりレンジが広く繊細にカットできるようにできており、1950年代の放送録音はザワザワして聞こえるし、ビンテージのカートリッジでは逆に最高の音質は得られない。実はこうした王侯貴族に続く中堅を得たモノラル・システムが、時代の淘汰を経てほとんど廃棄されているのが実態で、その隙間を新興ブルジョワであるステレオ装置が占めている。これが放送録音と相性の悪いのは先に述べた。 では、以上のようなシステムで、フルトヴェングラーのライブ録音が最高の状態で鳴るのか? というと、どうも過剰スペックのような気がする。こういうシステム構成はクラシック・レコードの再生に生涯を掛けた人の勝負球であって、あらゆるオーディオ・システムに対する玉座として君臨するためにある。最高のオーディオ機器には、それに見合う優秀録音が似合うのである。それに比べて、フルベンのライブ録音は、明らかに市井の人々が聴くラジオ放送の梱包である。美術館に、新聞記事のスクラップ、雑誌の折込みポスターを飾る人が居ないように、額縁だけを立派にしても中身は変化しない。私が問い掛けたいのは、1970年代に醸成されたビンテージ機器の貴族制度ではなく、ドイツ国民放送に内包された領民愛護の精神に、オーディオ機器としてどうやって応えるか? というテーゼである。私たちが聴いているフルベンのライブは、戦前にプリマドンナ的と言われた伝説の騎士の物語ではなく、戦役後に改悛してドイツの在りし日を語り継ぐ吟遊詩人の物語である。 喩えて言えば、フィレンツェ派の画家たちが巨匠のスケッチ(つまり完成された油絵の元になるニュアンスが集積された生の筆跡のある紙)を非常に大切にしていたのと同じように、フルベンのライブは巨匠の音楽芸術の生きたニュアンスを伝えるデッサンのようにみなすことも可能だろう。というのも、ルネサンス時代から巨匠クラスの工房では、油絵は徒弟も含む数々の手で製造する体制が組まれており、画業の本質を知る手段とは考えられていなかった。おそらく、フルベンのライブとセッションの違いに、同様の感想をもつ人も少なくないだろう。しかし、実際に最高級機器に見合う録音として挙げられるのは、EMIとDGのセッション録音以外は、1950年代にプレスされたバイロイトの第九と戦中のメロディア盤くらいなもので、全録音の9割以上を占める放送用録音についての知識は、大は小を兼ねるということで進捗はないし、最良のシステムをもってしてもフルベンの芸術性を白日のもとに晒すという感じにはなりそうにない。やはり、額縁だけを立派にしても中身は変化しない。 私自身が思うのは、どうも豊かさの意味が違うような気がするのだ。それは、誰よりも優れた至高のアイテムという豊かさと、万人にすべからず愛される豊かさとの違いである。フルトヴェングラーの演奏から感じるのは、その場その場で命を燃やしつくそうとした聴衆に対する平等な姿勢であり、自身の演奏メソッドの完成度というよりも、音楽を共に分かち合いたいという愛情のほうが勝っているように感じられる点である。それが、つたないラジオ音源からも豊かに伝わってくるのだろう。巨匠のデッサン力を引き立たせる額縁、照明などの、展示方法の最適化が必要なのではないだろうか。 個人的には、例えばフルトヴェングラー協会などで、録音の出版事業と並行して、1950年代の放送録音に関する再生機器の基準というか規格のアーカイヴを整えて欲しいと思っている。というのも、ことオーディオ機器に関してはどうしても感性的な批評が先行しており、そのオーディオ・ポエムともいうべき美辞麗句の数々は、放送メディアのようにストイックな商業録音とは相容れないように思うのだ。同じ迷惑な批判はトスカニーニにも言えて、やはり放送メディアに残されたアーカイヴと再生機器のミスマッチが災いしているように感じる。むしろフルトヴェングラーの日本での待遇は幸せと言っていいくらいだが、放送音源の再生のメソッドについて、より踏み込んだ指針をもったほうが良いように思える。それはドイツ国内の工業規格にもあった共通認識であり、その土台のうえでフルトヴェングラーの遺産はより正しく理解されると思われる。 最高のビンテージ機器で忘れられたものは、ラジオ向け商用録音への呪いである。 【再生芸術を否定した実用性】 【生活に溶け込んでいた1950年代のドイツ製音響機器】 これだけの芸術的な価値を有した録音である。さぞかしオーディオも芸術的に凝ったものでなければならぬ。そう思うかもしれない。しかし、これらのラジオ実況の核心は、ドイツ国内向けの放送サービスという基盤に建っていることを忘れてしまってはならない。つまり、これらのライブ録音は、音楽を愛する人々の生きた記憶を呼び覚ますドキュメンタリーでもある。それに対し、FM放送をラジオで聴くという行為には、船団方式で面舵を取っていたドイツならではの事情があり、サウンドポリシーに一種の規格のようなもので意思統一が図られていた。むしろ家庭用に使う1Wクラスで最高のパフォーマンスが出るように最適化されている。放送用のライブ収録は、ラジオで聴いて演奏の核心が判るように音響サイズが整えられており、そのために録音は近視眼的でエッジの強い傾向がある。これを下手にステレオのような音場感、奥行きのあるサウンドステージなどと、ステレオ時代の価値観を押し付けることで、フルベンのライブ録音は音質など二の次という大きな矛盾を生じさせている。実はフルベンのライブ録音は、単にモノラル録音というだけでなく、ラジオ向け録音でもあるという、二重の呪いを掛けられている。 ただし、一言でマグネトフォンと言っても、1935~50年の間に絶えず改良が加えられており、それも戦前と戦後という簡単な線引きではない。テープ録音機からみたサウンドの変化は以下のようになる。

1950年代のドイツのオーディオ機器に目を向けると、意外にシンプルなシステム構成であることに気付く。そもそも100dB/W/mの高能率スピーカーを鳴らすことを前提としているので、家庭用はおろか、小規模PA装置でさえも10W以下で十分な音圧が得られた。そしてスピーカーはフィックスド・エッジでベークライト・製のスパイラル・ダンパーを用いているため、小音量でも反応スピードが早く、EL84やEL82(6BM8)のシングルで十分に鳴るし、そもそも大入力を入れることはできない。ドイツ製フルレンジは、ドイツ語の発音の特性から4~8kHzが強く出るように調整されているので、高域の不足はほとんど感じないだろう。 以下は戦前のスピーカーの特性であるが、最初の2way化によるワイドレンジ化からはじまり、1930年代にはシングルコーンのフルレンジで十分な高域特性が得られている。

こうした中高域にアクセントを持たせて、音声を明瞭に聞かせようとするスタイルは、けしてドイツだけに関わらずラジオ一般にある特徴だが、ドイツの場合はプロ用の最高級機器を除いては、この手のラウドネスを効かせた特性が主流であり、1970年代にはジャーマン・サウンドと揶揄され、ドイツ以外の国ではほとんど顧みられなくなった。 これを普通のフラットな特性で聞く場合は、ヴァイオリンとピアノの音色の違いが気になるだろう。ヴァイオリンは中高域が強いのに、ピアノは高域の落ちたカマボコ型である。このことの原因も、ドイツ製スピーカーの2kHzの落ち込みと4~8kHzの盛り上がりで説明できる。この強く出るのは単純に音圧が強いだけでなく、高次歪み=倍音の多い特徴があり、楽音の出たときだけ縁取りを与えるように艶やかになる。これはイコライザーで持ち上げて調整しても、楽音と関係ないノイズもベッタリ乗っかってくるだけで、かえって状況は悪化する。あくまでもスピーカーの機能で補うべきものである。これにEL84やEL34などのビーム管を合わせることで、帯域が狭くても切れ込みの強いサウンドが得られる。 また当時に良く行われたレコード鑑賞会というのも注目して良いと思っている。ようするに公民館の映画鑑賞会の延長のようなもので、そのときに使われたのはオイロダインのような立派な劇場用スピーカーではなく、スーツケースに入れた25cm程度のフルレンジスピーカーで、アンプもEL84プッシュプルで十分な音量が得られた。フルレンジでも10kHzまでの再生周波数でサービスエリアが約50度得られることから、ちょっとしたホールでも十分に鳴り渡る。必要な機能を絞った現実主義から学ぶべき点は多いように思う。

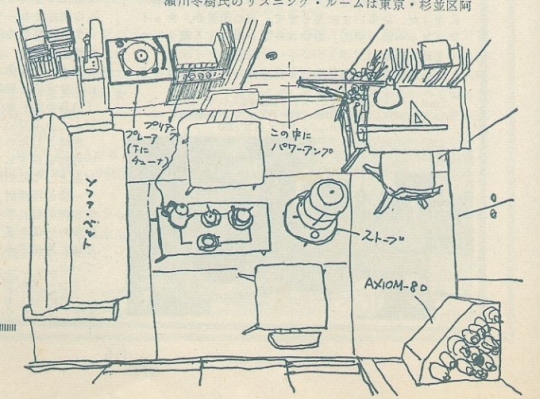

家庭用オーディオについては、当時のドイツの状況からすると、以下の3タイプに分かれよう。

ただし、ドイツ製フルレンジは、家庭用から簡易PAまで幅広く使われて種類が多く、互いにOEM生産しているものも多いため、どのメーカーが良いということは言いにくいし、1960年代からフラットな音にシフトしているものもみられるので、同じ型番であっても注意する必要があるように思っている。ベークライト・ダンパーのもので良品が出れば試してみたいと思うが、樹脂の経年劣化で早期に疲労破壊する可能性もあるので選定が難しいだろう。物資の少なかった時代の製品から選別するのに、品質保証を求めるのは難しいように思う。いずれスーツケース・スピーカーでもと思うが、そこまでするならELAC社の携帯プレーヤーでオリジナルLPまで備えるべきだと思う。そこまで入れ込む余地は今のところないのが正直なところである。 では、これらの音響機器の性格はどのように考えられていたのだろうか? 戦前のKlamgfilmに関連する資料を漁っていると、1934年の興味深いスピーカーの配列表があった。必要最低限のラジオ受信機(出力0.5W、マグネチック・スピーカー)から、10Wを超える劇場用、さらに屋外の大集会で使われる100W級など、様々な音響レベルに合わせたスピーカーが提供されていた。つまりEurodyn以上の劇場用スピーカーは、高音質というよりは大出力のための設計であり、大音響でも歪みが出にくいという点で高音質という感じである。家庭で1W前後で聴くには、それ相応のものが用意されており、それがラジオだったわけである。最初にCDを買うように気軽にフルベン用のオーディオ・システムを、というニーズはここに原点があると言える。つまり、全ての予算に合わせた音響システムが用意されており、ドイツ国内では一貫したサウンド・ポリシーが共有できていたのだ。  1934年のドイツ製スピーカー出力別の一覧 実際には、ステレオ装置の出現以降、ラジオと劇場用の間を取り持つ良質な家庭用モノラル・システムが空席になってしまい、しかもステレオ録音の価値観からモノラル再生のノウハウは、すべからず否定された。現在飛び交う両極端な意見は、主人となる家庭用モノラル・システムの不在のなか取り交わされていると言っていいだろう。 【モノラル録音の聴き方】 長いモノラル遍歴で気づいたのは、モノラル時代の人はスピーカーを真正面から聴いていない。つまりスピーカーを椅子の横に置いて聴いているのである。オーディオ批評家で有名な瀬川冬樹氏の1961年のリスニングルームもまた、伝説の斜め45度試聴。直熱三極管45の魅力を再発見した文章が有名で、柔らかな響きに憧れる人が多いが、Axiom 80は、正面だとすごく高域が強く、この時代のスピーカーのほとんどは斜めから聴くとフラットになる設計だと、佐伯多門氏も解説している。聴いている距離からすると、小音量派だったのかもしれない。   こうした斜め45度から試聴するとき、片耳から聴くことになるが、ちゃんと聴けば部屋の反射音を反対の耳で聴いていることに気付く。私はモノラル耳と呼んでいるが、片耳から入った情報を頭のなかで反芻してステレオ化しているのだ。このとき、両耳の周波数特性は明らかに違うはずなのだが、人間とは面白いもので、ちゃんと片耳の情報を頭で補完しているのである。この聞こえないはずの片方の耳の聴感を補完する処理スピードがアップすると、頭のなかでグルグル音楽が廻って段々と陶酔的になっていく。もっと面白いのは、スピーカーを右から聞けば情緒的、左から聞けば分析的と、頭内で補完するわずかな時間の差で聴き方が変わってくる。上の瀬川さんは、オーディオ評論家なのに聴き方は情緒的。論評をみてもなんとなく納得いくだろう。 もうひとつの注意点は、ステレオ用スピーカーの多くは、正面特性はフラットだが、脇にそれると5kHz付近からロールオフするように設計されている。これは左右のチャンネル・セパレーションを確保するためのもので、パルス性の音で定位感を出すようにしてある。逆に言えば、ステレオ録音は高域でのパルス性の情報で音の広がり、定位を規定するため、この領域を強調した内容になっている。このため、モノラル録音を試聴するとき困るのが、中央定位する音像が5kHzのナロウレンジ、そして音楽とは関係ないヒスノイズ、パルス性ノイズが左右で攻めてくる構図になる。これが、多くの人がモノラル録音に対してもつ偏見の元で、1960年代にはオーディオ、レコードの両面から協働でネガティブ・キャンペーンが行われた結果、モノラルでの試聴は小型ラジオかテレビという隔たった環境に零落れてしまった。 これと逆なのがモノラル時代のスピーカーで、正面では高域は5~10dB上ずり気味で、斜めから聴いてフラットに聞こえるように設計されている。そして高域に高次倍音を沢山出すリバーブのような機能が備わっており、パルス成分を増強したステレオ録音だとピーキーうるさいが、マイクの生音に余計な手を入れてないモノラル録音では、凛と際立った音に変わる。高次倍音は別名 高次歪みなのだが、多くはパルス性の音に敏感で、持続音では艶やかな美音になる。多くの人はステレオ録音に重点を置くので、こういう古い時代のシステムを嫌うが、モノラル録音をしっかり聴き込むために、モノラル再生システムを別途構築したほうが良いと思う。 【新品&低予算でアプローチ】 ここで、私なりの現時点での結論を述べることになるが、解決したい視点を挙げると次の3点のようになる。 ①CD再生と正面から付き合うこと まず最初に断っておきたいのは、私はCDオンリーで、LPはおろかSACDでの試聴もしない。デジタルコピーという手法には、初期には欠陥のないコピー=原音という間違った認識があったが、個人的にはマスターテープの代りがCDになった程度の認識で、CD専用のシステムを新たに考えることはしていない。つまり、CDという量販パッケージだからといっても、CDプレイヤー以外の部分はアナログ技術の延長で補っており、アンプとスピーカーについては、アナログ的なノウハウを追求する余地が沢山あり、それを無視してLPの音、SACDの音という評価は間違っているように思う。むしろ、モノラル録音にネガキャンを仕掛けて成り上がった最新機器に都合の良いリマスター盤のほうに警戒感が強めるべきである。 それと同じ演奏のリマスター違いを何枚も買い揃えておくほど熱心なフルベン・ファンでもない。それよりも、他に聴きたい録音が多くて、そのなかにフルベンをどう入れ込むかを調整するので精一杯である。しかし「風が吹けば桶屋が儲かる」的な発想で、フルベン周辺で何か技術改善があれば、その周辺の録音群が潤うのである。自分もフルベンで上手く再生できない録音と向き合うことで、とても勉強になる。フルベンの演奏は、再生芸術に関するそうした課題をいつも突き付けてくる演奏ということも言える。演奏も録音も正確ではないんだけど、何が重要かをちゃんと伝えているという点で、クラシック音楽全般に色んな切り口を提供してくれるということだろう。 ②予算的に誰でも手が届く範囲に留めること 一般にモノラル専用システムというと、時代性も考えるとモノラルLPの再生装置と考えがちで、クラシックだからとタンノイ&オルトフォン、ドイツ製だからとクラングフィルム&ノイマン、という横綱級の土俵に立ちたがる傾向がある。そうした至高のアプローチも良いが、リリースされる放送録音の品質があきらかに追いついていないように思える。逆に思い入れの割にがっかりすることだろう。 それと70年近く経つ今、当時のものはソフトもハードも文化遺産に近い状態になっており、イギリス製、ドイツ製のオーディオ機器は劣化が早いので、状態の良いものは恐ろしく高騰する傾向にある。私が最初にビンテージ・オーディオ専門店に足を踏み入れた1980年代から30年の月日が流れており、当時と今では物価は2倍で、さらにプレミアが乗ってくる感じである。こうしたサバイバルゲームに参戦を促すことは、フルトヴェングラーの演奏への思い入れを金銭的に格付けしようとする、一種のハラスメントのような感じがしてならない。 しかし、フルベンの遺産を次世代に引き継がせることを考えると、放送用録音にはもっと広い階層のユーザーに開かれた再生方法があるのだと思う。各国のフルトヴェングラー協会、リマスター盤など音源のリリースに積極的なのと並行して、1950年代のドイツのように安くてもモノラル再生に必要十分なスペックを示すことが重要である。 ③ビンテージ・オーディオについて科学的な根拠をもたせること もうひとつは、どうせ音の悪い放送録音なのだから、どのようなオーディオ機器で聴いても一緒、という変な言い訳は無しにしたい。1台100万円を超えるようなアンプやスピーカーが無駄なのはともかく、逆にラジオ音源だからと、わざと質を下げる、小さすぎるというのも問題がある。これは1960年代以降の魂の抜け殻のようなラジオしか知らないからそうなるのだ。むしろ、1950年代の放送録音に合ったサウンド・デザインというものがあって、ラジオの音声帯域内オンリーでグレードアップさせる手法に気付かないと、例の堂々巡りが始まるだけだ。 団子状態になりやすい中低域での躍動感+造形力だとか、中域と連動した高音での倍音成分の累加だとか、再生側で補うことで味わいが増すポイントは色々ある。逆にラジオ=ナロウレンジという定義に沿って、100Hz以下の不必要な重低音、8kHz以上のパルスノイズの排除など、本来は想定していない領域での過剰反応を避けるなどのマナーさえ守れば、モノラルの放送録音でも活き活きと鳴り響くようになる。 例えば、カートリッジだと丸針のほうが楕円針よりもノイズよりも楽音の割合が増えるし、コンプライアンスの低いほうが音の芯がどっしりする。アンプは真空管のほうが倍音が乗って気持ちよく聞こえるなど、同じことをスピーカーやトランスなどで調整する手段をもつことが重要だと思う。デジタルだからサウンドは普遍的で出てくる信号は一緒なんて、今さら信じてるとすればそのほうがバカバカしい。そういう手合いは、モノラル+ラジオ+デジタルという三重の呪いにもがき苦しんでいることであろう。 以上の方針をもとに、ドイツ放送用モノラル音源をCDで再生するため、今でも製造されていて新品で購入できる機器で組んだ、低予算モノラル・システムを考えてみた。低予算といえども、1950年前半のスタイルに照準を合わせ、各々のスペックをしっかり押さえてあるので、再生される音はそれなりに本格的である。 方針は以下の通りである。

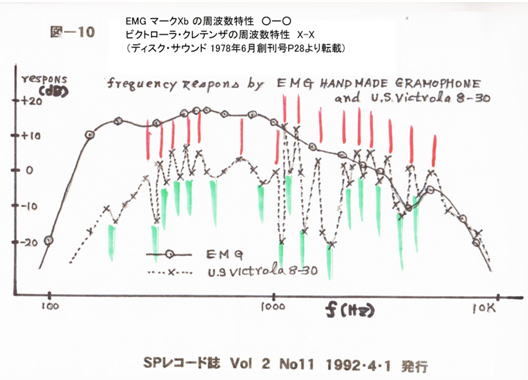

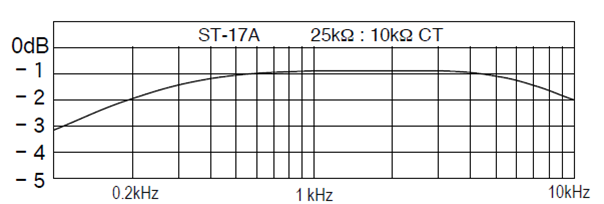

以上の工夫を凝らして抽出した音響は、ドイツ製のお化け蓄音機 EMG Mark Xbと似通った中域ファーストのものになった。実はこれも何かの縁であり、200~2,000Hzを中心に「40万の法則」を同心円状に広げた黄金比であって、フラットで高解像度というのが全て良いわけでもない。上述では、ステレオスピーカーの中央定位がナロウレンジであることを批判したが、多くのリマスター盤製作者が現代のモニタースピーカーを使って試聴しているなかで、高域のパルスノイズを除いたエッセンスだけで聴くのが本来のバランスである、というのが私の意見だ。なので、初期プレス盤などの蒐集者とは見解が違うことは予め断っておく。しかしその目的は、スタジオ録音以外の残り9割の放送録音をより良く鑑賞することにある。  フィックスドエッジ・スピーカーでは、私の使用しているのはJensen社 C12Rという30cmユニットを後面解放箱に納めている。このC12Rは、1947年に電蓄用に開発されたものだが、ビンテージ品ではなく、最近イタリアのSICA社がライセンス生産しているギターアンプ用ユニットである。価格は8,000円前後だが、今でも製造しているフィックスドエッジ・スピーカーとして十分なスペックを持っている。ドイツ製で30cmとなるとプロ用の音響機器として通用する規模になるが、Jensenのギターアンプ用スピーカーにも開発当初は同じような役割があったことを忘れてはいけない。むしろ現在も製造されながら、1950年代のテイストを伝承している貴重な存在ともいえよう。 なぜドイツ製ではないのか? しかもヤンキー精神にもっとも毒されたJensenを選ぶなんて。。。と思うかもしれないが、開業者のピーター・ジェンセンの生まれ故郷はデンマーク、つまりドイツとは海を挟んで隣国であり、デンマークといえばオルトフォンをはじめワイヤー録音機のポールセンなど、20世紀初頭から電気録音に関する発明家が多かったことで知られる。Jensenは1950年代に、G610、インペリアルなど超高級システムも提供しており、そちらはクラシックの再生に定評があるが、今回のC12Rは同じメーカーでも、その系統からは大分外れていて、LP発売直前のAMラジオ、SP盤のリプロデューサーとして1947年に開発された。JensenはOEM生産で潤っており、当時のアメリカ製ラジオの60%のシェアを締めていたというのだから、その影響力は相当なものである。しかし30cmともなると、その実力はダンスホールのPAとしても使える開放的なサウンドと再生能力をもっていて、1960年前後までジュークボックスにも採用された。ジュークボックスというとアメリカ製という感覚があるが、元は自動演奏する巨大オルゴールやオーケストリオン(Orchestrion)という自動パイプオルガンなどから派生したもので、この手の製造技術はWurlitzerやSeeburgなどのドイツのメーカーが得意としたところであった。 Jensenのギターアンプ用スピーカーのもうひとつの特徴は、豊かな倍音で、言い方を変えれば高次歪みが半端なく大きい。とはいっても、エレキギターのようにアクどい音になるまでには、相当に歪ませなければダメで、通常の使用範囲ではジャズギターでもよく使われるクリーントーンのそれである。これのお陰で、古いモノラル録音も潤いをもって鳴るわけだ。よく高域が足らないからとイコライザーで持ち上げた高域は、中域と連動しないノイズも一緒に持ち上げるので、海苔のようにベッタリと貼り付いたままの音になるが、高次倍音で出るときは楽曲の抑揚と一緒に立ち上がるので、生き生きとした躍動感のある中高域になる。これは1970年代になって、プレートリバーブで代用されるようになるが、同じような効果をスピーカーのほうで持たせていた時代の名残である。そうしたミキシングでのエフェクトのない時代のモノラル録音、しかもマイクの生音そのものの放送録音には、古い設計のフィックスドエッジ・スピーカーが合うと思う。 ここで、ラジオ用によく使われる20cmでなく、あえて30cmを選んだ理由は、中低域のレスポンスのスピード感の違いで、コーン紙自身のアクティブな駆動領域は300Hz以下まで深まる。これが20cmだと500Hz近傍になり、それ以下はエンクロージャーで一度反射した低音となるので、柔らかく芯のない低音にシャキシャキの高域が乗っかるようなバランスになりやすい。これは1960年代に設計された日本製のロクハン(ちゃんとラジオ局のモニターとして活躍した)でも、量感はあるが柔らかい低音と少し艶の乗った高音の組合せは、実際にはステレオ録音以降のバランスになっている。フルベン時代のベルリンフィルのように、低音がずっしりしたピラミッドバランスのオケはこれだとダメで、低音に力感というか造形力が伴わないと、フルベンに特有のホール全体を揺るがすテンポの揺らぎがうまく出ない。コントラバスがティンパニーと一緒になってスタッカートをガツンと出すような感触は、この時代のドイツのオーケストラにとって重要な要素だと思う。JensenのC12Rは、30cmもあるのにfo=90Hzという小型フルレンジのような低域特性だが、200~2,000Hzまで均質で非常にスピード感のある反応を示す。解像度を高域の奥行きや音色ではなく、中域の時間軸での躍動感や瞬発力で造形していく力強さが備わってる。これはJensenに限ったことではなく、同時代のフィックスドエッジ・スピーカーが全て備えている要件であり、ホールでPAとして使っても人声が明瞭に聞きとれるという基本性能に基づいている。 ちなみに高域のエレクトロボイス 205-8Aは、5kHzクロスで被せてあるだけで、基本的には高域拡散用である。ドイツ製のラジオスピーカーの多くもコーン・ツイーターなので、特に質感で気にすることもないだろう。一時期ホーンドライバーを乗せたこともあったが、ちゃんとしたハイファイ録音でないとマッチしない。特性的にも5~10kHzを付加しているだけでそれほど主張しておらず、スピーカーの音像をぼかして音場感を増すようにしてあるだけで十分である。 ライントランスは、10kHz以上を落としてあげたほうが響きが澄んで聞こえるという逆転現象もみられる。CDにトランスファーされたアナログ・テープの音は情報過多であり、高域のヒスノイズ、パルスノイズ、低域のグランド・ノイズを全てそのまま記録してしまう。この違和感は、マイクの収録音と耳の特性がマッチしていないことから起きている。これにライントランスを入れると違和感が緩和されるのは、トランスの磁気ヒステリシスで中域にコクと粘りが出るのと、落とした帯域に高次歪みがきれいに乗るからだと思う。月夜のように底光りする感じといっていいだろう。 面白いのは、デジタルには高次歪みという概念がなく、あくまでも波形を記録する媒体に過ぎない。アナログ時代には、伝送系に必ず磁気歪みやハウリングの起きる仕組みがあり、それを含めてサウンド・デザインを整えてきた。一方で、歪み、共振を排除することでハイファイ技術は進展してきたのだが、発展して排除したものをサウンド・デザインの名残に留めた録音については逆ザヤだ。むしろ、オーディオの発展の裏側には、レコードのサウンド・デザインの進展と対になった、過去の録音へのネガティブキャンペーンが隠されている。このネガティブの裏を嗅いで、ポジティブに歩みを質すのが、私なりのオーディオの最適化(ビンテージ)の考え方である。 ライントランスは、CDプレーヤーの直後に入れる人が多いが、パワーアンプの前段に入れたほうが倍音のコントロールが効いて便利だ。最近の私のお気に入りは、昭和32年(1957年)から製造し続けているサンスイ・トランス ST-17Aという機種で、サイコロのような小さいトランジスター・ラジオ用のトランスである。今でも製造していて800円くらいで買えるというのも魅力だ。400~4,000Hzの両翼が1~2dB減少するが、レベル感以上に中域がクッキリ前に出てくる感じがする。おそらくロールオフしつつ位相がシフトしているからと思われ、イコライザーでぶった切るのと違い、ちょうどレンズのボケのようにきれいな感じである。ステレオ録音だとアンビエント成分が消失して潤いがなくなるが、モノラル録音だと、出てくる音は甘く芳しく、それでいて、ピアノの音もピンと立つ倍音が乗ってくる。この前段で乗せているリバーブのノリも、ほんのり香が漂う感じ。こういう性格は、アナログのカートリッジと同質のもので、CDだとストレートすぎて味気ないという手合いにはもってこいである。  サンスイ・トランス ST-17Aの特性 以上のように、ラジオ帯域の100~6,000Hzの帯域を攻めるにも、こうしたコダワリを積み重ねて躍動感が得られると思っている。 古い録音は品質にばらつきが大きいためイコライザーは必須だが、グラフィック・イコライザーのように仰々しいものではなく、3バンドあれば十分で、YAMAHAの卓上ミキサーが音質がノーブルで相性も良い。このYAMAHAの卓上ミキサーには、カラオケなどの現場に対応するためのデジタルエフェクターが内蔵されており、個人的に気にっているのが「エフェクトNo.4 ルーム・リバーブ」である。部屋のフラッターエコーをシュミレートしたものだが、フラッターエコーの周波数を変化させることができ、高域を品よく持ち上げてくれるのと、持ち上がった高域を柔らかくエコーで包み込んでくれるので一石二鳥である。イコライザーで持ち上げると、ノイズも一緒に持ち上がってザラツキ感が出るが、ルーム・リバーブだと上品に補正できて良い感じである。このエフェクターのお陰で、イコライザーによる補正という作業が一段落して、システム全体のトーンの安定度が増した。逆にエコー感の強い録音には、ドライなフラッターエコーを加えてくれる「エフェクトNo.3 ルーム・リバーブ」が、中高域の粒立ちを与えてくれて便利だ。さらにもっと音の悪い録音には、「エフェクトNo.22 ラジオボイス」で電話音声まで帯域を絞って楽音を抜き出すことも有効だ。もちろん、通常の良好なモノラル録音は「エフェクトNo.1 ホール・リバーブ」を使い、録音会場の残響時間をマッチさせて量を調整すれば聴き映えがする。 エコー全般には批判も多い。特に原音主義のの立場では到底受け入れられないだろう。それとステレオ時代のスピーカーはエコー成分に敏感に反応するので、モニター環境の違いからその癖が付きまとうことになり、しかも一度かけてしまうと取り除くことはできない。しかし実際のホールは残響の違いで聞こえ方が大きく違う。このことから考えても、私は元音源にはあまり人工的なエコーは加えないでほしいと思うが、エコーは録音毎に調整できる余地を残してあげたほうが良い。1950年代のドイツ製ラジオの疑似立体音響(3D-klang)のようなエコーの補完をしていると思えばいい。  ラジオの音場感をコントロールするリモコン 3D-Dirigent(1955) アンプはあえて普通のデノン製にしているが、音がNHKのようにカチッとしていて案外いい。おそらく、FETアンプと言えども、多段プッシュ+深いNFBというものではなく、シングル・プッシュというのが功を奏していると思われる。CDプレイヤーは、CEC社のベルトドライブ式を使っているが、回転制御が曖昧なため重低音や超高音がぼやける傾向はあるが、中低音から中高音にかけて音の立ち上がりが揃っているので、音の抑揚が判りやすいという特徴がある。総じてアナログ的というのかもしれない。 もちろん、各パーツを同じ方向性をもつ機器にグレードアップすれば、もっと音は良くなる。例えば、JensenはSiemensの30cmワイドレンジに変えればその違いに驚くだろうし、同じ30cmでも重低音の出る重たいウーハーに変えるとグレードダウンする。アンプも真空管に変えれば良いように思うが、高域の柔らかい2A3、300Bのような3極管や中低域の太いKT66、KT88よりも、スレンダーなEL84、EL34のほうが躍動感があって良くなるだろう。この点は、最初に大口径フィックスドエッジ・スピーカーを選べば自ずと答えが出るのだが、大口径=重低音→低域の太いアンプという繋がりでは、最後までどっしりと動かない低音しか得られす、フルベンのテンポの揺らぎが半減する。ミキサーだってオールドNEVEやそれより前のアンペックス、テレフンケンのものを使えば、艶やかで潤いのある音になるだろうが、1980年代以降のプリアンプは価格の割に何の改善効果ももたらさない。 低価格なパーツを選んだサガでもあるが、個人的には、各部品に10倍近いコストを掛けないと、明確なグレードアップは望めないと思ってる。現実は、機器の違いよりも、録音ソースの違いのほうが大きいので、システム構築の方向性だけしっかり押さえて、浮いたお金でより沢山の録音を購入したほうが有意義である。同じ合理性は、1950年代のドイツでも同様だったと思ってる。 実はもうひとつ、サンスイ・トランスのうち、高域がロールオフしないST-78というのがあって、これを通した特性は以下のとおりである。

以上の検証から得た私の結論はこうである。フルトヴェングラーとは何か? と問われれば、1942年以降から12年の期間に、ドイツ国内のラジオ放送に現れたオーケストラの亡霊であると。私たちは今でも、その亡霊が実在したことを証明しようと躍起になっている。もしくは、オーケストラにイメージする夢そのものを、フルトヴェングラーという存在を通じて語っているのかもしれない。その意味で、フルトヴェングラーの録音を聴くということは、夢のなかで鳴り続けるオーケストラ、もしくはオーケストラがみる夢のなかに居ることになるのだ。結局、他の誰が指揮しても、あのようにオーケストラが自在に駆け巡ることなど、不可能だと知っているのだから。 ページ最初へ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||