���Q�O���I�I�EHi-Fi�����_�i�����P�R�j

�@�䂪�I�[�f�B�I���u�̓I�[�f�C�I�E�}�j�A����������D�G�^���̂��߂ł͂���܂���i�ʂɈ����^���̃}�j�A�ł͂Ȃ����B�B�B�j�B�I�[�f�B�I���̂��̎���̋L�����Đ����邽�߂̑��u�Ƃ������Ƃ������܂��B�u���m���������v�́A�t�������W�Ń��m�����E�V�X�e�����\�z�����̂��A���̋��n�ɒB���������j�^�[���܂��B�B�B�B�̑O�ɒf���Ēu�������̂� 1)���́u�����}�j�A�v�ł���i�\�[�X�ۗL���̓��m�����F�X�e���I���P�F�P�ł��j 2)�Ɩ��p�@�ނɖڂ��Ȃ��i����^����������炩���܂��j 3)���C���̃X�s�[�J�[�̓V���O���R�[������{�łS����g�������Ă܂� 4)�f��A�A�j������D���ł���i70�N��̃e���r�܂ɓ��u��R�₵�Ă܂��j �Ƃ������قȖʂ������Ă܂��̂ŁA���̕ӂ͊�������ĉ{�����Ă��������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���m��������

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �y���m�����錾�z �@�����ɁA�ƒ�p�X�s�[�J�[���A���킢�̓���Ƃ��Č������A���m���������邱�Ƃ�錾����B �@�@�@ �y��{���O�z

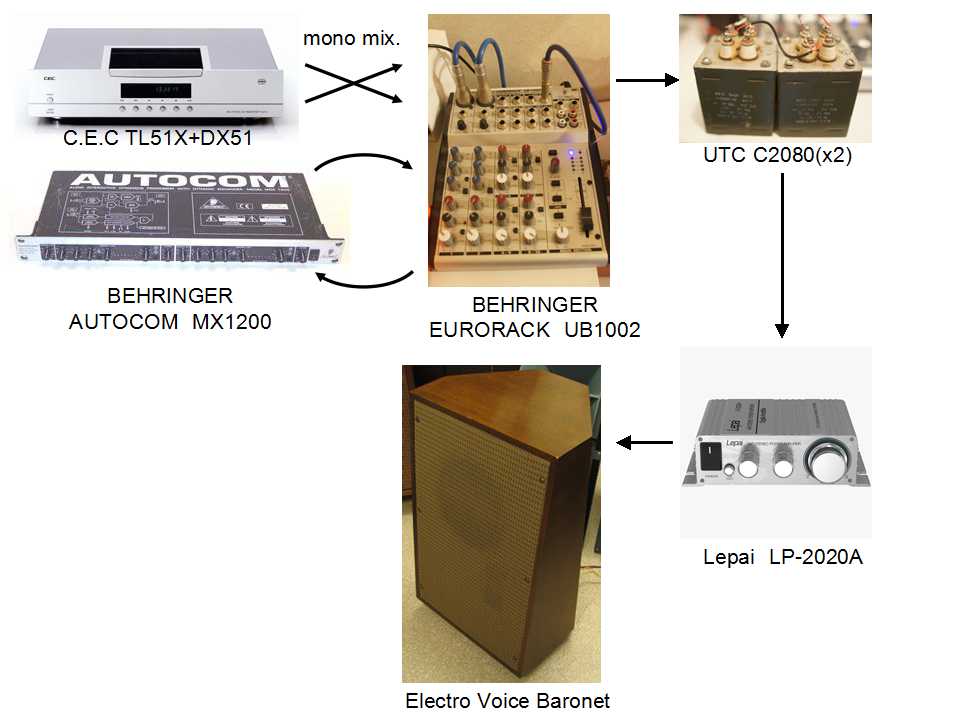

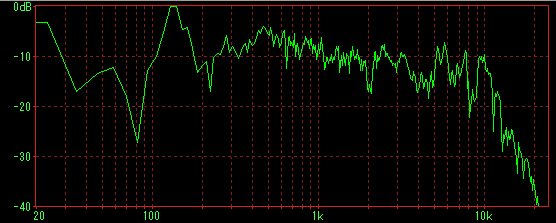

�y�ŏ��͋C�y�Ȃ��肪�z  �@�Ƃ��������A���ւ����W�I�̂悤�ɕ��������郂�m�����E�V�X�e�����~���������B�ŏ��̓��@�͂����������̂��B�����Ő�1�{�������������N�n��������̘e�ɒu�����̂��^�̐s���������B�j�̉B��Ƃ̂悤�ɁA�l�I�ȃ��m�����B���Ă����BCD�A���ЁA���̂Ƃ����̂Ƃ������̂�����̂��A�����玟�ւƂ��������ς܂�Ă����B �@�Ƃ��������A���ւ����W�I�̂悤�ɕ��������郂�m�����E�V�X�e�����~���������B�ŏ��̓��@�͂����������̂��B�����Ő�1�{�������������N�n��������̘e�ɒu�����̂��^�̐s���������B�j�̉B��Ƃ̂悤�ɁA�l�I�ȃ��m�����B���Ă����BCD�A���ЁA���̂Ƃ����̂Ƃ������̂�����̂��A�����玟�ւƂ��������ς܂�Ă����B�@�����āA�I�[�f�B�I�@����A�T�u�V�X�e��������ƍŒ���̂��̂Ǝv�������n�̎v�z���ǂ��ւ��A�~�͂̂悤�Ɏ�����������Ă���ƁA���̂܂ɂ�爤��N���Ă���n���B���̂�����{�̐K���������Ă��āA�s�v�c�Ȗ��͂ł���������̂ł͂Ȃ����H�@�Ƌ^���悤�ɂȂ�B����A���ہA���߂���Ă���̂��B����������I�ȏ�O�̉��y�Ƃ����ɁB �@����܂Ŋi�����Ă����^���S��������ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�B

�@�����������R���炩�A�����g�ɃI�[�f�B�I�ŗǂ��������Ƃ����p���͂Ȃ��A�����^���Ƀt�@�C�g��R�₵�Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�����������́A�ЂƂ̃W�����������ł����e����̂�����c�����m�����B������I���W�i���Ղ�1���������Ȃ��ŁACD�Ɗi�����Ă���̂�����A�ŏ����畉����Ȃ̂͏��m�̂����B����ɁA�������ЂƊ���ɂ��ă��m�����ōĐ�����A�ƌ����Ă���̂�����A����ɋ�������B���ǁA�~�C����肪�~�C���ɂȂ����悤�Ȋ������B �@���s�V�X�e���́A�܂��ɏ���ɑ��B����G���̂悤�Ȃ��́B���ꂱ��W�����N�i���W�߂đg�ݍ��킹���V�X�e���́A�����̂Ȃ����[�h���[�r�[�̂悤�Ȃ��̂ł���B�ȉ��ɁA���̖����Ԃ���L����Ɓc�B

�y���m�����Ƃ�������z  �@2012�N�����炩�B�����̘e�Ƀ��m������p�t�������W�i�G���{�C�̃o���l�b�g�j��u���Ĉȗ��A�I�[�f�B�I�̓��m�����ł��������Ă��Ȃ��B�ŏ��͑��u�̉\����T��ׂ����m����������~���W�߂Ă������A�a���I�ǂɒB���ăX�e���I���������m�����ɂ��Ē�������l�B���m�����ł̍Đ��͋�肾�Ǝv���Ă����Êy��̘^�������̂��́A���\�����܂����Ă���B���̕a���ǂ���������Ηǂ��̂��H �@2012�N�����炩�B�����̘e�Ƀ��m������p�t�������W�i�G���{�C�̃o���l�b�g�j��u���Ĉȗ��A�I�[�f�B�I�̓��m�����ł��������Ă��Ȃ��B�ŏ��͑��u�̉\����T��ׂ����m����������~���W�߂Ă������A�a���I�ǂɒB���ăX�e���I���������m�����ɂ��Ē�������l�B���m�����ł̍Đ��͋�肾�Ǝv���Ă����Êy��̘^�������̂��́A���\�����܂����Ă���B���̕a���ǂ���������Ηǂ��̂��H�@�����������m�����Ƃ����p��́A�X�e���I�i�܂��̓o�C�m�[�����j�ɑ���l�K�e�B�u�Ȍ��t�ł���B���ɍL�����F�ʂ��Ȃ��A���f�Ō����C���[�W���t���܂Ƃ��B�f��̃T���E���h��������O�ɂȂ�Ȃ��ŁA2�{�̃X�s�[�J�[�����ōĐ��Ȃ�ďC�s�̂悤�Ɋ����邩������Ȃ��B���m�����Đ��Ƃ��Ȃ�ΐ�l�������ł���B�������A�����SR���u���������ԃR���T�[�g�����قƂ�ǂ̓��m��������ł���A���m�����Ƃ������t�ɂ͕ʂ̑��������K�v�ɂȂ�Ǝv����B �@�P�{�̃X�s�[�J�|�ł̃��m�����Đ����A���͂������_�����g�U�����iOne Point Spreading Sound�j�ƌĂ�ł݂悤�Ǝv���B�ȉ��̐}�́A�_�����̌����I�ȓ`�B�̃C���[�W�ł���B���m��������C���[�W���鉹�͍��̂悤�Ȋ��������A���ۂɂ͉E�̂悤�ȉ��̒��˕Ԃ���Ă���B�������͂��̔����̉��ŁA�����̉��߁A�ꏊ�̍L���ӎ��̂����ɔF������B���D�̊���鉹�ŗႦ��ƁA�����ꏊ�ŋ߂��Ŗ�ƕ|���A�L���ꏊ�ʼn����Ŗ�ƈ��S�Ɋ�����B

�@�����������ӎ��Ɋ�����鉹���̎��́A���E�̉��̈ʑ��������ł͂Ȃ����Ƃ͖����ł���B�܂�A�ǂ�V��̔���������ɓ��ꂽ�������������R�ȉ��ł���A�����̋�������ɂ��Ę^�����̉����������邱�ƂŁA�����̈Ⴂ�ɖ��ĂȐ��������\�ƂȂ�悤�Ɏv���B���̐��������K�v�Ȃ̂́A���o�I�v�f���Ȃ����̋߂��L���Ƃ����̂��B���Ȃ��߂ŁA�����炭�^�����Ă���G���W�j�A������⍑���ɂ���Ċ�����ꂼ��Ⴄ�Ǝv����B�Ⴆ�f�b�J�ƃt�B���b�v�X�̃E�B�[���E�t�B���̉��̈Ⴂ�A�����{�u�N���̃~�b�N�X�����u�A���@�����v�Ɓu�{�[���E�C���E�U�EUSA�v�̃T�E���h�̈Ⴂ�ȂǁA���߂镨��\���̎�i�Ƃ��ăX�e���I�������݂���悤�ɂȂ�B �@���Ƃ��Ēm�肽���̂́A���t�҂̃p�t�H�[�}���X���̂��̂Ȃ̂ł��邪�A��ԕ\���Ƃ����t�B���^�[��ʂ����^���G���W�j�A�̈ӌ����܂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����I�`�ɂȂ�B���̂Ƃ����W�[�N�t�F���C���ʼn��t����Ζ����ɂȂ�A�e�����j�i���}�n��NS-10M���j�^�[�X�s�[�J�[�j�Ń~�b�N�X����q�b�g����Ƃ����ʂ̕������������яオ��B������N������Ȃ��ƐM���Ă͂��Ȃ��̂����A�ƊE�̃}�[�P�e�B���O�������Ȃ�₷�������͎̂����ŁA�V�Ղ�̃R�������͂����ĉ��t�Ƃ̖{���̃e�C�X�g��m�邱�Ƃ��K�v�Ɏv���Ă���B�{���͓V�Ղ�����g�̎|�݂��ݍ��ޕ��@�Ȃ̂����A�R�������傫���Ȃ��Ē��g���������G�r�V�����Ȃ��Ȃ��̂ł���B �@�����Ń��m���������ł���B�X�e���I�̉��ς�����āA�f��̉��t�҂ƑΛ�������@�Ƃ��āA���m�����Ƃ����I�����͂ǂ����낤���H�@ �y�X�s�[�J�[�̔z�u�z �@���m�����X�s�[�J�[�ɂ́A�R��������������������B�������45�x ���璮�����Ƃł���B

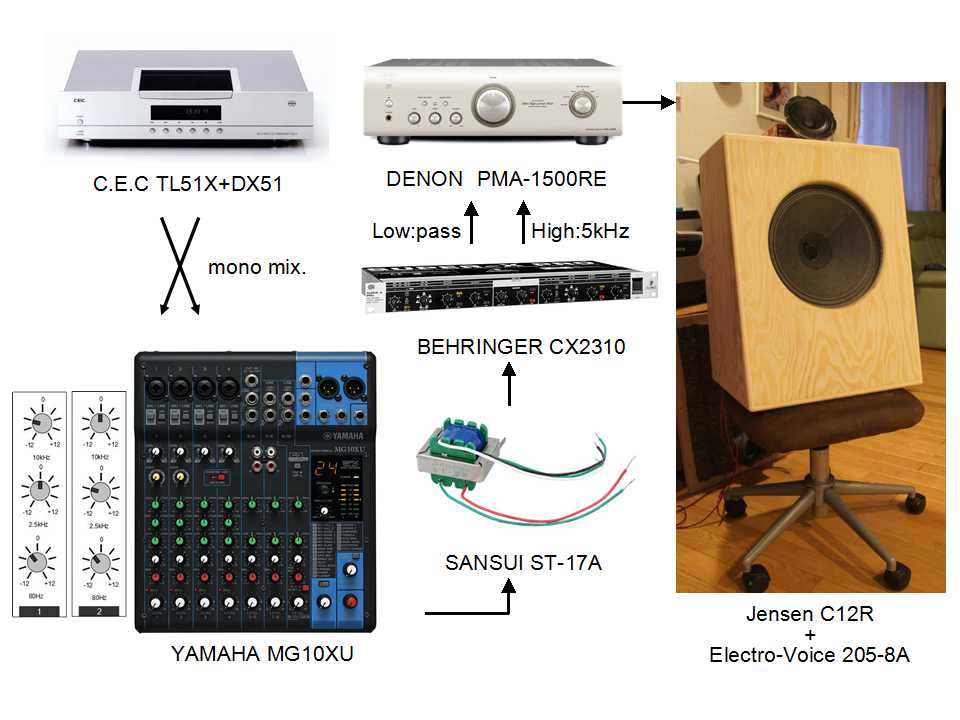

�@�ł́A�X�^�W�I�ȊO�̕��ʂ̐l�����͂ǂ����Ƃ����ƁA��͂�߉��ł���B����͎������p���Ă���G���{�C�̃o���l�b�g�̏ꍇ�B

�@���Ȃ݂ɃI�[�f�B�I��]�ƂŗL���Ȑ���~������1961�N�̃��X�j���O���[�����܂��A�`���̎�45�x�����BAxiom 80���炢���悪�����Ȃ�ƁA���̂��炢���K�������A�����Ă��鋗�����炷��ƁA�����ʔh�������̂�������Ȃ��B   �@���̒������̌��ɂ���̂́A���W�I���͂c�R�ɂ��邱�Ƃ������Ă���B�N�����ʂɐw����ĉ���Ƃ��߂��Ă͂����Ȃ��B�����ă��W�I�̘e�Ƀ\�t�@�u���Ă��낮�̂��A�a�m�̂����Ȃ݂ł���B�r���O�E�N���X�r�[�����Ă��̂悤�ɒ����Ă���ł͂Ȃ����B

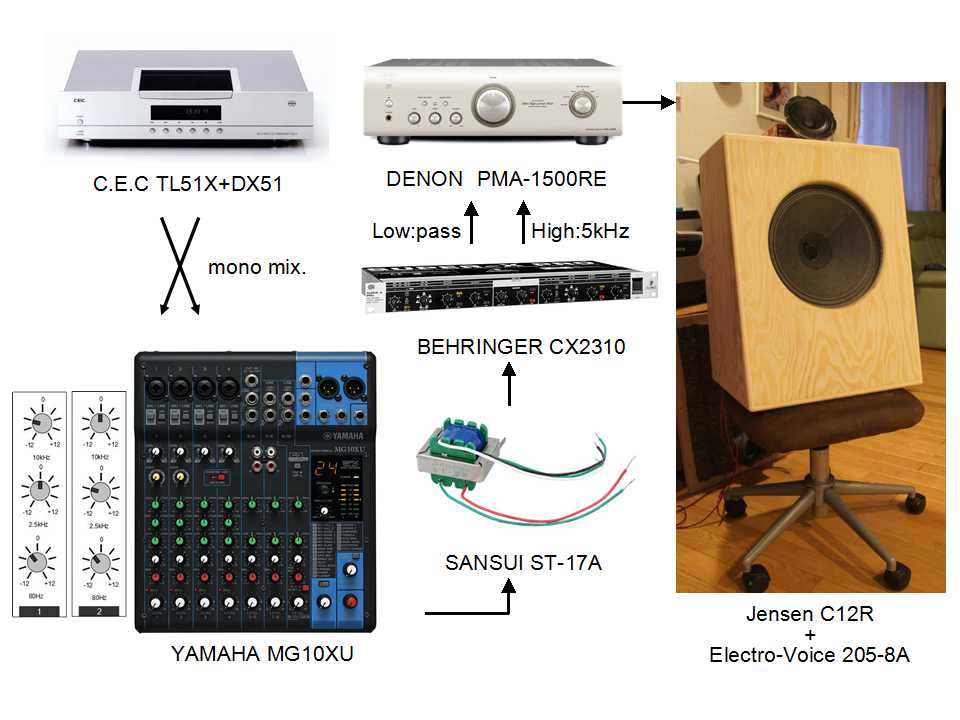

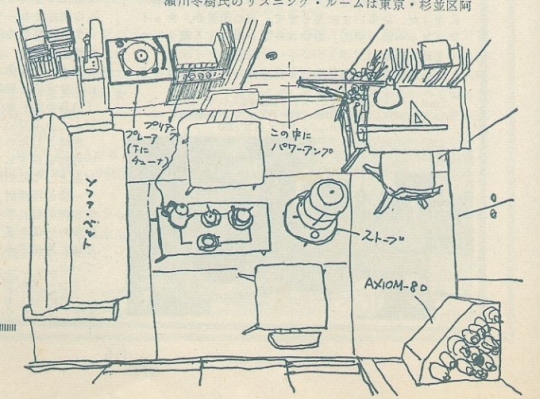

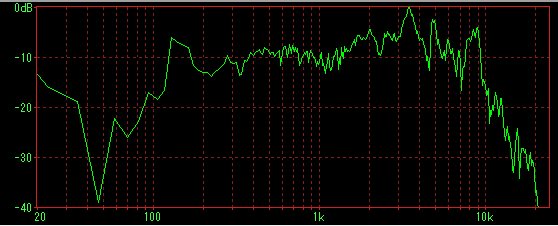

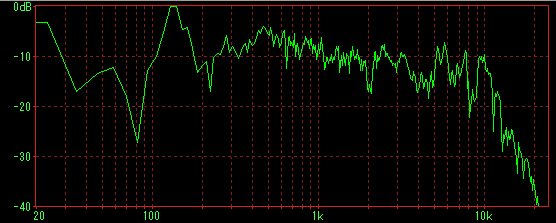

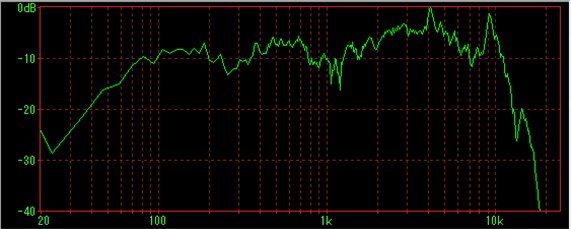

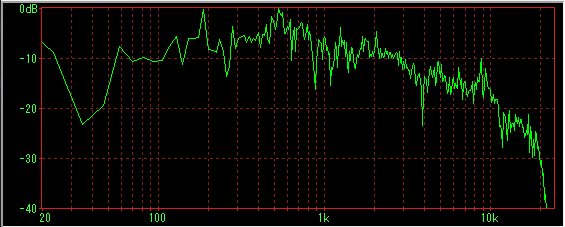

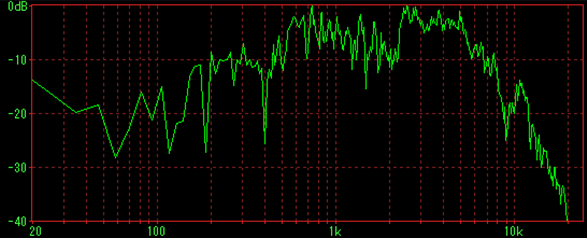

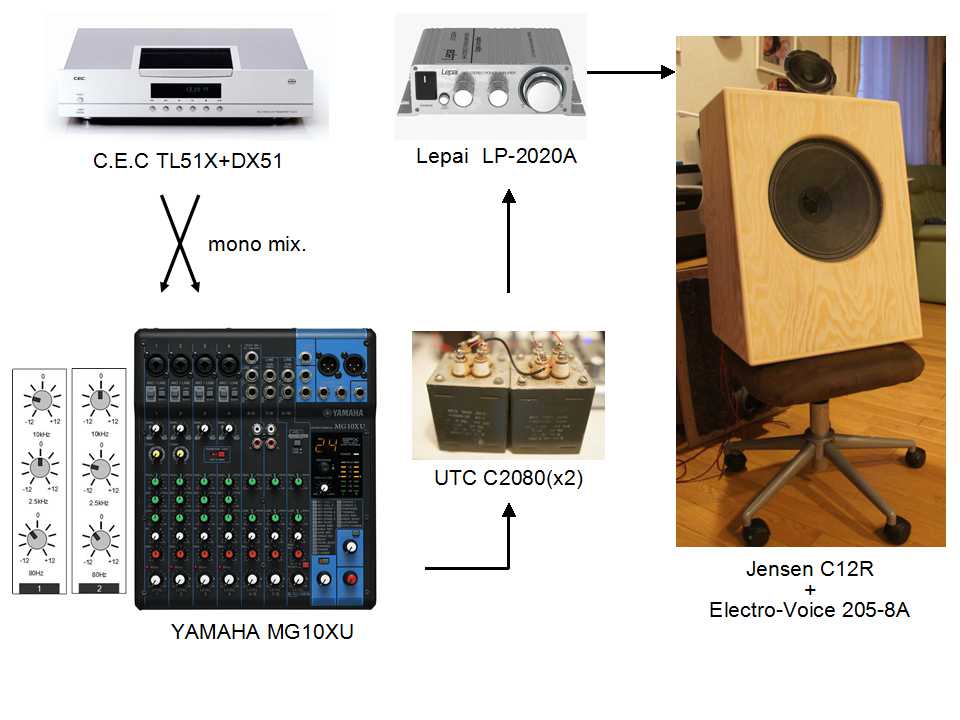

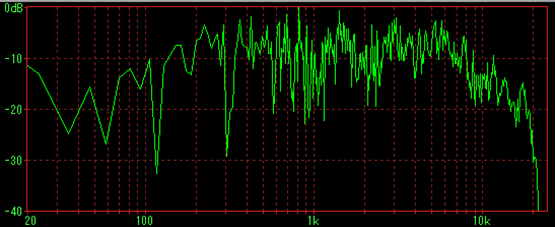

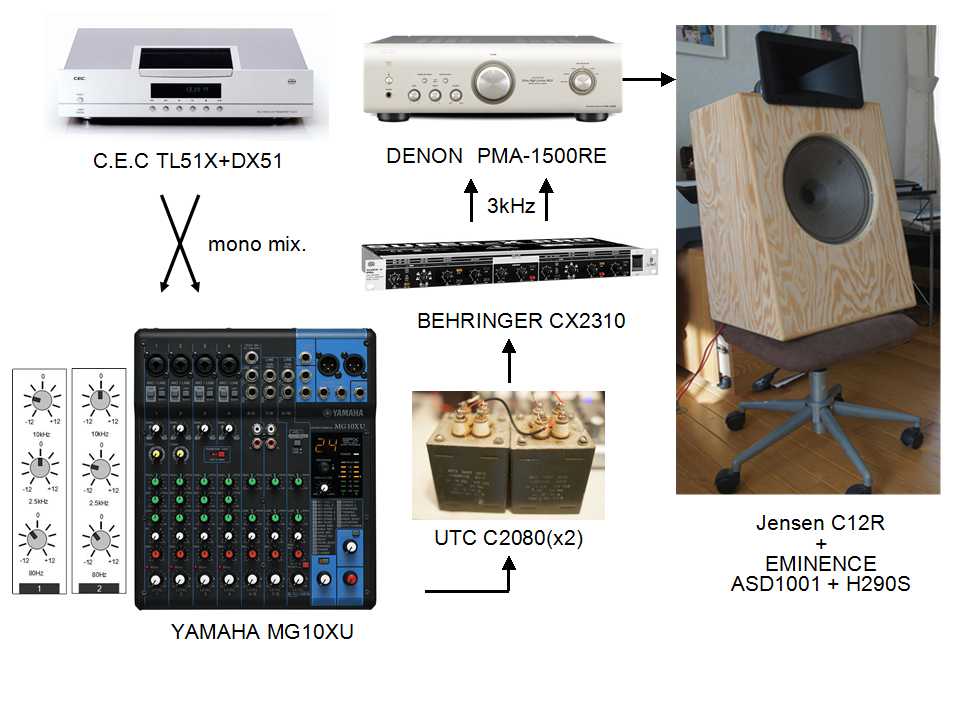

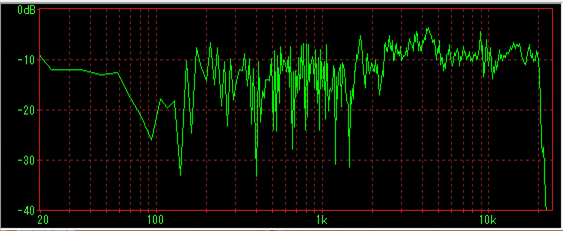

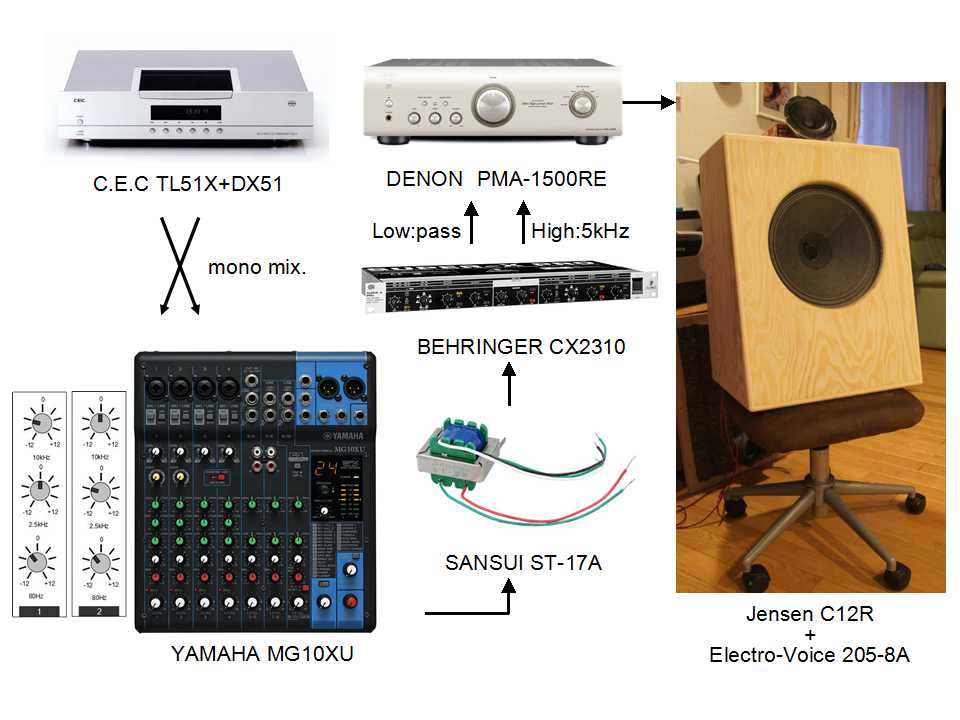

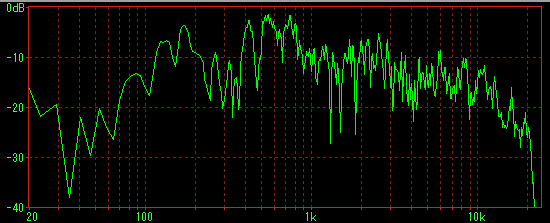

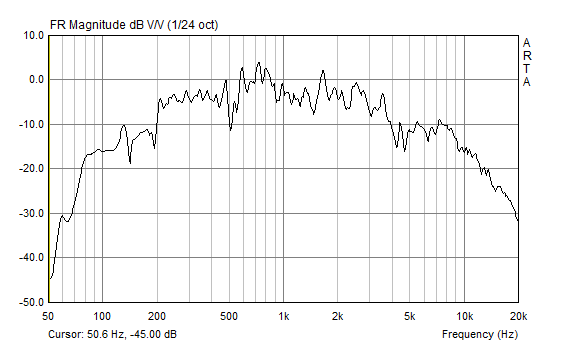

�@�ȏ���A���m�����X�s�[�J�[�����߂̔z�u�́A���ʂɂȂ��Ă͂����Ȃ��B�Ƃ������Ƃ�HMV�̃j�b�p�[���̒������͂��܂�ǂ��Ȃ��ƌ����悤�B���̂��ƂŒ��ډ��ƕǂ̔��ˉ��Ƃ̃u�����h���ȒP�ɒ����ł���̂��B����ɉ����Ē�����̃L�c�C�i�v���[���X�̍����j���j�b�g�ł��A�w�����ʼn���a�炰�邱�Ƃ��ł���B�܂蔽�����̃u�����h�Ǝw�����̒����ŁA�����̒��������݂ɂȂ�B �@�w�����̒����Ƃ́A�Ⴆ�G���{�C��SP8B�Ƃ����T�u�R�[���t�t�������W�̏ꍇ�A���ʂ��畷����3.5��Hz���s�[�N�Ɂ{10��B�����オ���Ă���A���Ȃ�v���[���X�������B�������A45�x���炵�Ē����ƁA�قڃt���b�g�ɐ��ڂ��邱�Ƃ�����B�Â��X�s�[�J�[�̑����́A�����̃L�r�L�r���������u�����Ă��邪�A��������Ƃ��Ⴖ��n�̂悤�Ɏ��t�����Ȃ��قǖ\��邱�Ƃ�����B�������A��������������ς��邱�ƂŁA�C�L�̗ǂ��Ƃ���͎c���A�R���r�v���[�܂ł��Ȃ��A���v���[���[�Ƃ��Ȃ肤��B ���ʁj�G���{�C SP8B  ��45�x�j  �@���̔������ǂ��Ƃ����̂́A���͉��̉��ߊ��̕\�����I�݂Ȃ��Ƃ������B�����^�C�g�Œ��܂��Ă���Ƃ����ȊO�ɁA�]�C�̍Č��ɂ��D��Ă��邱�Ƃ��������炾�B�A���v�̐����͂ɂ���Ă�����Ă��邪�A�X�e���I�\���Ƃ͈Ⴄ���@�ŁA���ߊ��̕\���͉\�ł���B �@���Ȃ݂Ƀ��N�n���̎��g�������͈ȉ��̂Ƃ���B���ʓ����́A�ӊO�ɃG���{�C�̓����Ǝ��Ă������Ƃɋ������A��45�x�ɂȂ�Ƃ���l���������ɂȂ�悤���B������ӂ��A���̒���o���̈Ⴂ�Ɍ���Ă���Ǝv����̂ƁAPE-16M��1970�N��̃X�e���I���^���ӎ������v�ƍl������B ���ʁj�p�C�I�j�A PE-16M  ��45�x�j  �@�����ŁA���������������A�G���{�C�̏��^�t���������W205-8A���c�C�[�^�[�ɐ����āA�����ɃM�^�[�A���v�p��Jensen C12R����ʊJ�����ɓ���Ĉꏏ�ɖ炵�Ă݂��B�l�b�g���[�N�Ȃ��Ōq�������A���ꂪ���ɗǂ������Ȃ̂��B�������܂��A���̃o�����X�Ƃ͋��낵�����̂ŁA���ȃV�X�e���\���̂悤�ɂ݂��āA���ۂ̎����ʒu�i�`���̎�45�x�j�Ōv�����Ă��A10kHz�܂Ńt���b�g�B���ʂ̃X�e���I�ł���A�w������[���A�R�[�X�e�B�b�N�Ȃǂ����肷��A���Ȃ荂�悪���߂ł���B�ł����m���������琬�����Ă���B

����̍\���Ő��ʂ̓����i���ꂾ���݂�Ƃ��Ȃ荂����ł���j �@����قǒ�����̃��E�h�l�X���ʂ��ǂ��Ǝ咣���Ă������̂��A���S�ɍ������ɂȂ��Ă���B�ʏ�̃X�e���I�X�s�[�J�[�i���ʂŃt���b�g�A�߂��炾�ƃJ�}�{�R�j�Ɣ�ׂ�ƁA������̓����ɂȂ��Ă��āA����ŃX�e���I�̂悤�Ɉ͂����܂��ƁA�X�J�L���ȉ��ŕ������[�����ē����ꂪ�Ȃ��Ȃ邾�낤�B����ŁA�ߓx�̍����g�c�݂܂ł͈�v���Ă��Ȃ��̂ŁA���̗����オ��Ȃǂɒ�����̃L�����N�^�[�͎c���Ă���Ǝv���B�����ł́AJensen�̃p�c�b�Ɗ����������ƁA��Altec�̓����̒����悪�u�����h����A���̃n�[���j�[�����ǂ��炵���̂��B�܂��܂������ł͔���Ȃ����Ƃ��������A��������������̌����ƍl���Ă��̂܂܂ɂ��Ă���B �@�t���b�g�Ȃ̂�150�`8,000�g���ƁA�܂��ɒ~���@�Ȃ݁B70�`150Hz�A8�`12kHz�̓I�}�P�ł���B�ŋ߂�5cm�t�������W�����Ă��̂��炢�̓����͂����Ă���B�������A���̒��g�͂��Ȃ胊�b�`�ŁA�]�T���Ⴍ���Ⴍ�̃{�����[�����ł���B�l���Ă݂�A�X�e�[�L��H�ׂ�̂ɁA50g��300g�ł͑S�R�Ⴄ���A����������H�ׂ�̂ɖт̂������r�̐�̒��܂ł���K�v���Ȃ��B���������I�[�f�B�I�̗����̌������A�����Ńn�b�L�������Ƃ����Ă������낤�B �@����ɂ�����o�C�A���v�A�܂胂�m�����M�����X�e���I�A���v�ɓ˂�����ŁA2ch���e�X�̃��j�b�g�Ɍq����悤�ɂ����B�ǂ������t�������W�Ȃ̂ŁA�`�����f�o���Ȃ��Ƃ������C�y�\���ł���B����ʼn��ɔS��Ɛ[�݂������A�\�E���AR&B�ł��Z�������łĂ����B�h�������C�L�̗ǂ����̂悤�Ƀo�V�o�V�ƒ��ˏオ��A�{�[�J���͊��炩�Ŕ������ǂ��Ƃ����s�v�c�ȑg�ݍ��킹���ł����B �y���m�������̎d���z �@���m�����ɑ��Ă悭����ӌ��ɁA�u�X�e���I�ł͂Ȃ��̂��c�O�v�Ƃ������t���B����̓X�e���I���Ɨǂ��������X�e���I���u�Ń��m�����^�����Ƃ������ƂƓ��ӌ�ł���B����ŁA�X�e���I�p�ɊJ�����ꂽ�X�s�[�J�[�̑����́A4kHz�ȏ�̍���̎w�������i�邱�ƂŁA�X�e���I����F��������B��ʂɃ`�����l���E�Z�p���[�V�����ƌĂ����̂����A�X�e���I����ێ������ė����ɉ����͂���̂ɕK�v�Ȏ�i���B  �@�@�@�@�@�@�ŋ߂̃X�e���I�p�X�s�[�J�[�̎w������ �@��������Ĕ���̂́AHi-Fi�̗v�������Ȃ���A�`�����l���E�Z�p���[�V�������ێ�����A�Ƃ����X�e���I�^���̓��ِ������邾�낤�B���E�o�����X�̔z���ō����ɃL�����N�^�[�����������^�����ǂ��^���ɂȂ�B�����Ƃ����ƃV���o����o�C�I�����̉��ƌ�����ꂻ�������A���ۂɂ͂����ƍ���̐����A�V���o����@������|���G���u�Ԃ̃p���X���ł���A���邢�͊y��̉��F������t����{���̐����ł���B�����̏������ׂ��Ɋ܂ނ��Ƃ��w���Ă��āA����ȊO�̉��̓��m�����Ɠ��l�Ɏ��^���ꂢ��B����͋t�������ōL������������Ă��邽�߁A�P���Ƀ��m�����ɍ����čĐ�����ƁA�t���������������č���������Ȃ�B���ꂪ�c�O�ȗ��R�Ȃ̂ł���B�t�ɁA���m�����^�����ŋ߂̃X�s�[�J�[�ŕ����Ă��A�����ǂ�l�܂�Œc�q�ɂȂ��ĕ�������B����͒�����ʂ���ʒu�ł̎��g���������ǂ��Ȃ�����ł���B �@�ł́A�ǂ̂悤�ɂ��ăX�e���I�^�������m��������������̂��낤���H �@�ŏ����烂�m�����Ŏ��^���ꂽ�����Ɋւ��ẮA���̂܂܂Ƃ��āA�X�e���I���������m����������i�~�b�N�X����j�ɂ͂ǂ�������ǂ��̂��H�@����͐F�X�Ȑl���Y�ނ��Ƃł���B�ȉ��ɂ��̕��@������ 1.�ϊ��R�l�N�^�[�Ȃǂŕ���ڑ�����1�{������B 2.�v�b�V���v�������̃��C���g�����X�Ō�������B 3.�~�L�T�[�A���v�ō��E�M������������B �@���̂����P�̕ϊ��R�l�N�^�[�́A��Ԉ����ŊȒP�ȕ��@�Ȃ̂����A�N�������]����̂́A���悪�ۂ܂��čႦ�Ȃ��A���ɏ������Ȃ��A�l�܂��ĕ�������ȂǁA�i�C���Ƃ����߂ŗǂ����Ȃ��̂����ʂł���B���̗��R�ɂ��čl���Ă݂�� 1.�X�e���I�̉��̍L�����\���t���������L�����Z�����Ă��邽�߁A�����������Ă��܂��B 2.�l�H�I�ȃG�R�[�͍���ɕ�i���o�[�u�̓����ł���j���߁A���搬�������ނ���B 3.�X�e���I�ŕ��U���ꂽ�������キ�A�~�b�N�X����Ɗe�p�[�g�̎コ���I������B 4.�t�ɒ�����ʂ��鉹�͉��ʂ��傫�����������ɂȂ�B �@�܂��A�Q�̃��C���g�����X�ł̌����́A���̕ӂ̍������R�l�N�^���̓A�o�E�g�ŁA�t���̌��ނ���}���邱�Ƃ��ł���B����ŁA�����[�h���]�^��H���o����Ĉȍ~�͐��Y���قƂ�ǂ���Ȃ��������߁A���Ȃ�Â��g�����X�ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��Ԃ̗ǂ��p�[�c�͍��������A�����̗ǂ����̂�������܂łɒf�O���邱�Ƃ������B �@�����ŁA��R�̃~�L�T�[�A���v�ł̍��������A��������E�̐M����P���ɑ������킹�邾���ł́A���܂�Ӗ����Ȃ��B�����ŋt�������̎�荞�݂Ǝ��g���̃o�����X���l���Ă݂��B

�@���m���������郁���b�g��������� 1.�����ʒu�ł̉����̗��ꂪ�Ȃ��A�D���Ȏp���Œ�����B 2.���̍��i���������肵�āA�y��̎�]�W������₷���Ȃ�B 3.�y��̏o���ƃG�R�[���悭�������āA�y��̃j���A���X������₷���Ȃ�B �@�����̌��ʂ́A���y�̕\������荎���ɂȂ�����ł���A�X�e���I���ʂɂ�镵�͋C�ɗ�����Ȃ��ŁA���t�Ƃ��i������p���t��o���B�ǂ̉��t�����Ȃ�ꍞ�݂悭�Ȃ邪�A���ƌ����ĕ��͋C�Ԃ��Ƃ����킯�ł��Ȃ��B�D�낳���\���ɕ\���ł���̂����A�����ێ�����Ƃ��̉��t�҂ْ̋��̓���ւ��������ɓ`���@�ł́A���m�����ł����Ȃ����P�́A�ǂ��ɂ���̂��낤���H�@���͉����Ȃ��̂ł���B���t�Ƃ̃p�t�H�[�}���X��\������ɂ������āA���m�����ŏ\���ł���B����A�ނ��냂�m�����ł������ق����ǂ����Ƃ������̂��ƁA�����Č������B���ǂ��Â��^�����u���m�����Ȃ̂Ŏc�O�v�Ȃ�Ċ��z���������Ă�l�́A���u�����߂ė~�����Ƒ����܂��B �y�g���E�}�Ƌ��Ɂz �@����܂Ŗ����t�Ƃ����Ȃ���A�����������U�X�Y�܂���Ă����^��������B���ꂱ��30�N�ȏ���Y�܂���Ă����̂ł���B���m�����̃T�u�V�X�e�����ł������A�ŁA���Ȃ�̃V�R�������Ă����B �@�ȉ��͂��̎育�킢����̃��X�g�ł���B�����ł��O�����̂����A���������n�D���i��܂����悤��������̂́A�Ƃ������������̘^�����C�ɂȂ��Ă��傤���Ȃ��̂ŁA���Ǖ������ނ��ƂɂȂ�A����𒍂��ł��܂��̂������Ȃł���B

�@���āA�������ꏏ�ɕ����ȂǁA���܂�ǂ���Ƃ͂����Ȃ����낤�B�������s�v�c�Ȃ��̂ŁA100�`8000kHz��Έ�����1950�N��̃��j�b�g�Ōł߂����m�����Œ����ƁA�S�Ă̒��낪�����Ă����B

�@����̗v�_�́A�f�W�^�����ōۗ��悤�ɂȂ��������Ђ��݂�}���āA�Ȃ��������W��L���A�Ƃ����������������̐��A�ł���B�����30cm���C�h�����W�Ŏ���ɑ��A10cm�T�e���C�g�ō����{����⑫���邱�ƂŁA���̎�]�W�����n��I�ɐ����������Ƃɂ��B����e���ăT�u�n�[���j�b�N�X�������Ƃ������������R�ɍČ�����A���������ʼn��F��`��������Ƃ����A�N���o�b�g�Ȍ|������߂��B

�y�ŋ߂̃��m��������z �@21���I�ɓ����āA�I�[�f�B�I�ɍł��e���̋����̂́A�C���^�[�l�b�g�����̗��ʂł��낤�B���ʂƂ������g�U�Ƃ����ق�����������������Ȃ��B�C���z���ɂ��p�[�\�i�����́A�J�Z�b�g�̃E�H�[�N�}���̍�����n�܂��Ă������Ai-pod�̂���͉����̗��ʑ��x����r�ɂȂ�Ȃ��B�����ĉ��y�Y�Ƃ̃}�[�P�e�B���O�̕��@�܂ŕς�����B���̂悤�Ȏ���ɁA���m�����Đ��͂ǂ��e�����̂��낤���H�@���͌����̌��ԂɁA�I�[�f�B�I�͒��n�_��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�܂�l���I�[�f�B�I���R�~���j�P�[�V�����̓���Ƃ��ĕK�v�ƂȂ�V�`���G�[�V�����ɁA�ǂ�����Ď��R�ɗn�����ނ��A�Ƃ����ۑ�ƌ��������K�v������̂��B  �@�ʔ����̂́AHi-Fi�̗��j�ɖ����c�����X�s�[�J�[AR-3�̊J���҃w�����[�E�N���X���A�ӔN�ɔ��\����Tivoli Audio�Ђ�Model

One���B�G�A�T�X�y���V���������̖��^�u�b�N�V�F���t�ɗ��܂炸�A�h���r�[B�^�m�C�Y���_�N�V�������ŏ��Ɏ��������J�Z�b�g�f�b�L�A�v���W�F�N�V����TV�̊J���ȂǁA�����Ŏ�y�ɍ��i���Ƃ��������^��AV�@��̐�[�𑖂��Ă����N���X���̏I���_���A���m�����E���W�I�ł������_�͔��ɋ����[���B���W�I�̎��͂Ƃ��ẮA�\�j�[��ICF-EX5�قǂ̐�ΓI�ȐM���i������AM�����ɓq�������O�͔��[�ł͂Ȃ��j�͂Ȃ����A�����@��Ƃ��Ẵ��m���������̕i���ɒ��ڂ������Ǝ��̂��T�v���C�Y�ł���B���ɐ��̃I�[�f�B�I�̗��j���̂��̂�̌������l�Ȃ�ł͂́A�[�����@�ɖ��������i�ł���B21���I�ɂ��Ȃ��āA�Ȃ����ǂ����W�I�H�A���������m�����ŁH�A��������Hi-Fi���_�̏펯���悤�ȋ^��Ƃ͗����ɁA���̉��ɂ͎q������V�l�܂Ŗ�����������͂�����B�t�����X�̎q�����g���p�̃A���e�i���Ȃ��ėǂ����Œ������Ƃ���l�q�Ƃ��A�x�e������TV�A�i�E���T�[�����W�I�̗��j�ƈꏏ�ɏЉ��̂�����ƁA���̃��W�I�̖��͂��[�����Ƃ�����B�������Ai-pod�̂ق����I�[�f�B�I�@��Ƃ��Ă̊v�V���͖��������AModel

One�̂悤�ȃA�i���O�@�킪����V���v���ȉ����Z�p���܂��A���ۋK���i���[���h�E�X�^���_�[�h�j�̐������p���Ǝv���B �@�ʔ����̂́AHi-Fi�̗��j�ɖ����c�����X�s�[�J�[AR-3�̊J���҃w�����[�E�N���X���A�ӔN�ɔ��\����Tivoli Audio�Ђ�Model

One���B�G�A�T�X�y���V���������̖��^�u�b�N�V�F���t�ɗ��܂炸�A�h���r�[B�^�m�C�Y���_�N�V�������ŏ��Ɏ��������J�Z�b�g�f�b�L�A�v���W�F�N�V����TV�̊J���ȂǁA�����Ŏ�y�ɍ��i���Ƃ��������^��AV�@��̐�[�𑖂��Ă����N���X���̏I���_���A���m�����E���W�I�ł������_�͔��ɋ����[���B���W�I�̎��͂Ƃ��ẮA�\�j�[��ICF-EX5�قǂ̐�ΓI�ȐM���i������AM�����ɓq�������O�͔��[�ł͂Ȃ��j�͂Ȃ����A�����@��Ƃ��Ẵ��m���������̕i���ɒ��ڂ������Ǝ��̂��T�v���C�Y�ł���B���ɐ��̃I�[�f�B�I�̗��j���̂��̂�̌������l�Ȃ�ł͂́A�[�����@�ɖ��������i�ł���B21���I�ɂ��Ȃ��āA�Ȃ����ǂ����W�I�H�A���������m�����ŁH�A��������Hi-Fi���_�̏펯���悤�ȋ^��Ƃ͗����ɁA���̉��ɂ͎q������V�l�܂Ŗ�����������͂�����B�t�����X�̎q�����g���p�̃A���e�i���Ȃ��ėǂ����Œ������Ƃ���l�q�Ƃ��A�x�e������TV�A�i�E���T�[�����W�I�̗��j�ƈꏏ�ɏЉ��̂�����ƁA���̃��W�I�̖��͂��[�����Ƃ�����B�������Ai-pod�̂ق����I�[�f�B�I�@��Ƃ��Ă̊v�V���͖��������AModel

One�̂悤�ȃA�i���O�@�킪����V���v���ȉ����Z�p���܂��A���ۋK���i���[���h�E�X�^���_�[�h�j�̐������p���Ǝv���B �@�����ЂƂ́A����BOSE������o���Ă������K�̓��C���E�p�t�H�[�}���X�p�̊g����@L1 Model �T�V�X�e���ł���B�������A���̎�̏��^SR�́A�J���I�P�A�M�^�[�A���v�Ȃǂ��������B������BOSE�̖ʔ����́A���^�t�������W�̃��C���A���C�ōč\�z���A�_�����ɂ�鎩�R�Ȋg�����@�����_�ɂ���BBOSE���m�Ƃ����A901�^�X�s�[�J�[�̂悤�ɁA�c��8�F�剹��1�Ƃ��������ōĐ�����Ƃ����Ɠ��̗��_�Œm���邪�A���ɋ���SR�@��Ŏ��т�ςȂ��ŁA���g��̃p�t�H�[�}���X�ɍœK���������m�����̃��C���A���C�V�X�e���Ɏ������̂́A�ƂĂ������[�����Ƃł���B�܂�A�]����SR�͉��t�҂̗����ɃX�s�[�J�[��z�u����ʓI�ȕ��˂��ӎ����āA�����Ől���ݍ��ނ��Ƃ�ڎw���Ă������A����ɑ��AL1

Model �T�V�X�e���͌l�����͂ސl�̏W�܂���ӎ����āA���m�������^�����g���̔������Ă���B����͒P�Ȃ錾�t�̃��^�t�@�ł͂Ȃ��A���m�����������S���ƍL������I�������\���Ă���悤�Ɏv���B �@�����ЂƂ́A����BOSE������o���Ă������K�̓��C���E�p�t�H�[�}���X�p�̊g����@L1 Model �T�V�X�e���ł���B�������A���̎�̏��^SR�́A�J���I�P�A�M�^�[�A���v�Ȃǂ��������B������BOSE�̖ʔ����́A���^�t�������W�̃��C���A���C�ōč\�z���A�_�����ɂ�鎩�R�Ȋg�����@�����_�ɂ���BBOSE���m�Ƃ����A901�^�X�s�[�J�[�̂悤�ɁA�c��8�F�剹��1�Ƃ��������ōĐ�����Ƃ����Ɠ��̗��_�Œm���邪�A���ɋ���SR�@��Ŏ��т�ςȂ��ŁA���g��̃p�t�H�[�}���X�ɍœK���������m�����̃��C���A���C�V�X�e���Ɏ������̂́A�ƂĂ������[�����Ƃł���B�܂�A�]����SR�͉��t�҂̗����ɃX�s�[�J�[��z�u����ʓI�ȕ��˂��ӎ����āA�����Ől���ݍ��ނ��Ƃ�ڎw���Ă������A����ɑ��AL1

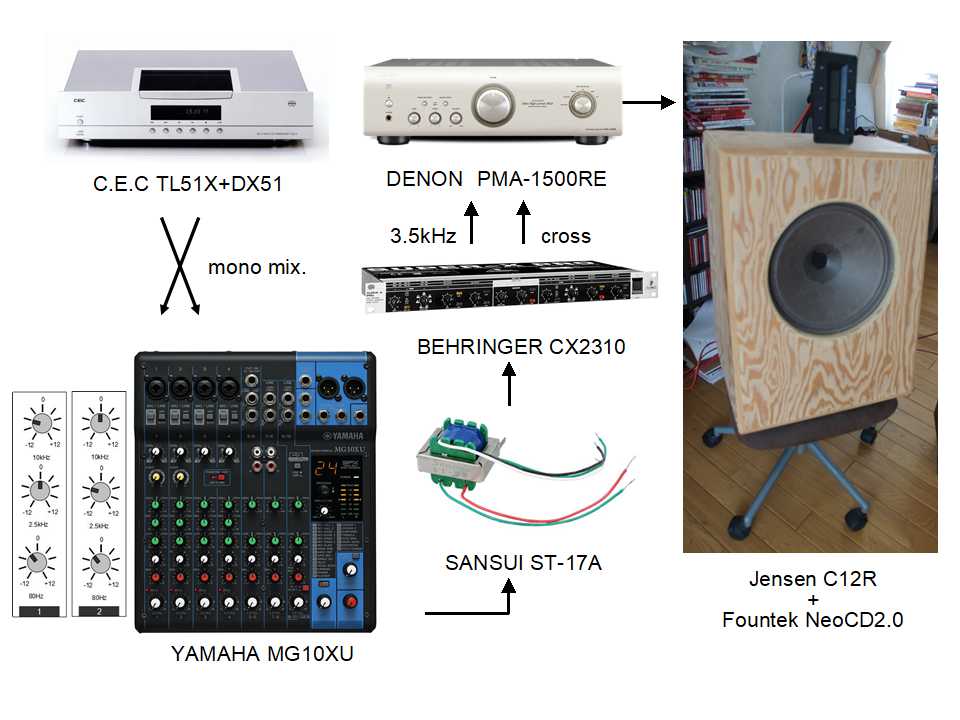

Model �T�V�X�e���͌l�����͂ސl�̏W�܂���ӎ����āA���m�������^�����g���̔������Ă���B����͒P�Ȃ錾�t�̃��^�t�@�ł͂Ȃ��A���m�����������S���ƍL������I�������\���Ă���悤�Ɏv���B�@���̂悤�Ƀ��m�����Đ��́A���W�I��X���p�t�H�[�}���X�̂悤�ȁA�p�[�\���E�g�D�E�p�[�\���Ƃ����R�~���j�P�[�V������i�ɓK���Ă���悤�Ɏv���B���m�����̓p�[�\�i���e�B����������咣����鍜�i��^������̂ł���B �@�����Â��t�������W�X�s�[�J�[�ł̃��m�����Đ��Ƀn�}�����̂́A�d�q�y��Ƌ��Ɏn�܂���PA�̑n�����ɒa�����������Z�p���p�����Ȃ���AHi-Fi�Z�p�ւ̋��n�������������ɂ����邩��ł���B����̓��R�[�h���y�������玄�Ɉڂ�ς�鎞���ł�����A���҂̃R�~���j�P�[�V�������@���A�܂������y�U�ŋc�_���ꂽ�����ł��������B���̂悤�ȑ�O�̉��y�̎������Ƃ�����]���I����荞�݁A�r���{�[�h�̂悤�ȃ��R�[�h�̑��������L���O���܂��A�}�X���f�B�A�Ƃ��đ�O�̘A�g��}���Ă����ƌ����悤�B�������A�}�X���f�B�A�̏����ꂽ�i���s���������j��Ɏc���ꂽ�^�����ǂ��y���ނ��H�@���̉ۑ��O�ɂ��āA�ӂ����щ��t�҂̃p�[�\�i���e�B�ɐG����i�Ƃ��āA���m�����Đ��͍�������������悤�Ɏv���B �@�I�}�P�́A�T�u�V�X�e���ɂ݂�I�[�f�B�I�m���ג��҂̑��ՁB ��2012�N4���F�ŏ��̓��N�n���ƎO�ɊǃA���v�ŃV�~�W�~�s�����Ɓc   ��2013�N7���F�A�����J���E�r���e�[�W�̐��E�ɕБ��������݁c  ��2014�N10���F���C����CDP���T�u�V�X�e���Ɉڂ��A���f�W�A�����Q�킵�c   ��2015�N7���F�W�F���Z���̃��C�h�����W�A���}�n�E�~�L�T�[�ɈƑւ����c   ��2016�N11���F�f�m���̃A���v�A�G�~�l���X�̃z�[���h���C�o�[�Ń}���`���c   ��2017�N5���F���C���g�����X���T���X�C�E�g�����X�Ɍ������āA�S�ĐV�i�ł��낦����悤�ɂ����B   ��2018�N5���F�c�C�[�^�[��Fountek NeoCD2.0�Ɍ������āA����ă��t�@�����X�E�V�X�e���ɏ��i�B   �@���r���O�ʼn��y�ӏ܂��s�\�ɂȂ��āi�ǂ��o����āc�j����A5�N�z���ɃV�X�e���B���Ă������̂ł������܂��B�����������x�ł��S�̓��b�`�Șm���ג��ҁB �@�y�[�W�ŏ��� |

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||