我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「嗚呼、ロクハン!!」は、サブシステムをモノラルで再構築した後に、リラックスどころか過去のしがらみと奮闘する、ブル−ジーなオーディオ体験が備忘録代わりに綴られています。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)なぜかJBL+AltecのPA用スピーカーをモノラルで組んで悦には入ってます。 5)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||

嗚呼、ロクハン!!

|

||||||||||||||||||||||||||

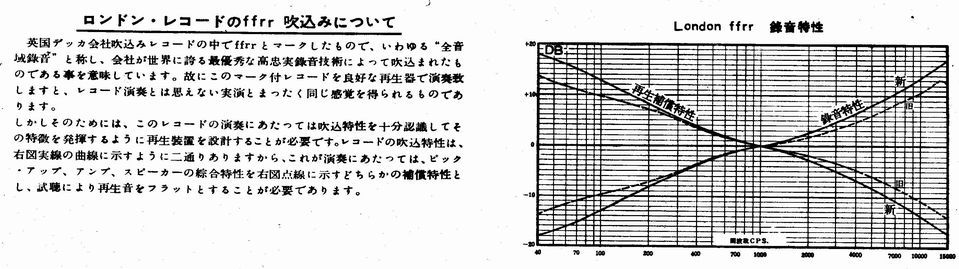

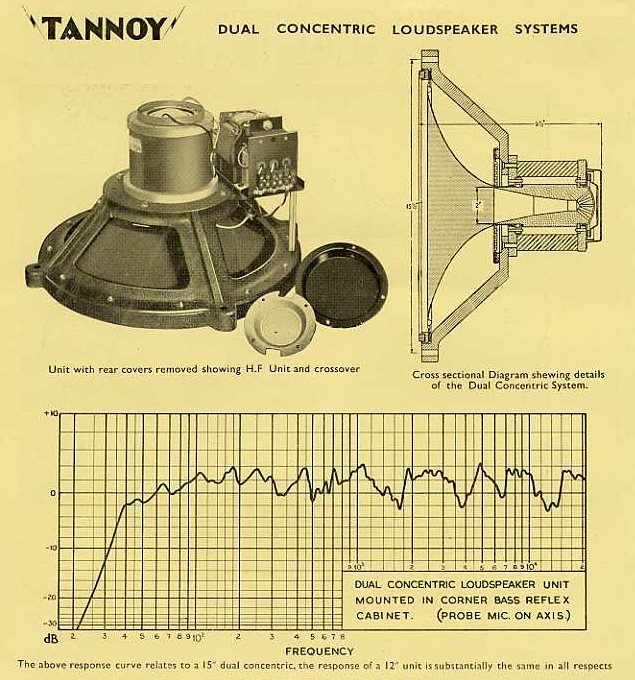

【無冠のデッカffrr】 モノラル録音を扱う際に必ず話題になるもの。それはLP創生期の規格の乱立状態である。もともとHi-Fi技術は純粋に音楽のために研究されたのではなく、軍事産業的な側面が強いもので、ほとんどはドイツの潜水艦Uボートを警戒するためのソナー音の試聴のために開発された。このため、各国の協力メーカーが軍事機密のヴェールのもとに独自規格に走ったと思われる。そして戦後にHi-Fiが急激に広がったのは、軍需産業の平和利用ということになる。同じことは戦後のアルミニウムの流通やベニヤ板の普及にもいえる。 モノラル録音を扱う際に必ず話題になるもの。それはLP創生期の規格の乱立状態である。もともとHi-Fi技術は純粋に音楽のために研究されたのではなく、軍事産業的な側面が強いもので、ほとんどはドイツの潜水艦Uボートを警戒するためのソナー音の試聴のために開発された。このため、各国の協力メーカーが軍事機密のヴェールのもとに独自規格に走ったと思われる。そして戦後にHi-Fiが急激に広がったのは、軍需産業の平和利用ということになる。同じことは戦後のアルミニウムの流通やベニヤ板の普及にもいえる。という前口上は置いといて、その規格乱立を象徴するのが英DECCA社のffrr(Full Frequency Range Recordingsの略称)である。SP盤時代の1945年にいち早くffrrの規格を打ち出したデッカ社は、周波数特性80〜15,000Hz、S/N比60dBというのが売りで、その後に他社がHi-Fi規格を打ち出すとロゴに"True High Fidelity"と銘打つなど、相当の自信をもっていた。そのサウンドも華やいだもので、ウィーン・フィルを録音したときの他社との音の違いについても議論が尽きない。デッカ社のこだわりは、ステレオ初期の縦横振動盤(V-L方式)にも現れ、専用のカートリッジまで製造販売したが、その後に45-45方式に統一された後もマトリックス方式で合成して製造し続けた。こうしたデッカによる挑戦は、ジョン・カルショウによる「ニーベルンゲンの指輪」の録音によって決定的となり、以後デッカの栄冠は続くのである。しかしそれ以前はどうであったか? 実は様々な先進的な活動は、そのほとんどがボツ規格になっているのである。ffrrのイコライザー・カーブ、V-L方式、リボンツイーター…それらの意味するところは、パーツだけ寄せ集めてみても現在となってはほとんど理解不能である。 ここでよく問題にされるffrrの周波数特性であるが、以下のようなことが言われてきた。1960年頃のレコードに記された断り書きでは、ffrrとRIAAの周波数特性の違いをもとに、試聴上フラットになるように調整してくれとの注意喚起がなされていた。多分、古いffrr規格のレコードを購入した人のクレームを回避する方便のようにもみえる。  参照元:http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/oldeq.htm これは裏を返せば、デッカ社が売っていたレコードはあらゆるユーザーに対してであって、必ずしも自社製品でしか聞けないような類のものではなかった。つまりデッカ社は、英HMVや米RCAのような巨大企業ではなかったし、ffrr規格のレコードが販売されたのは、SP盤で1946〜50年の5年、LP盤で1951〜58年の8年に過ぎない。しかもAssociation for Recorded Sound Collections (ARSC、1966年設立)のジャーナルVol.20(1988年)によると、デッカ・カーブはLP以降も3〜4回は変更がなされたという。これらのことを勘定すると、ffrrは独自規格によるユーザーの囲い込みというよりは、デッカの目指すサウンドそのものという感じもする。というのも、ffrrレコードが売り出された時期に、これらの違いを高忠実に再現できたシステムは、特殊な業務用を除いて皆無に近く、例えばイコライザー・カーブとは無縁のクリスタル・ピックアップが一般的だった時代にあって、カーブの切り分けはマニア中のマニアの話題であった。普通なら「○×社のレコードは高音が綺麗」という程度のもので、それよりも自宅のオーディオ・システムの音質のほうが相当あやしかったとみるべきだろう。 私が青年時代(1980年代)に聴いたレコードは、当の昔にRIAAになっているにも関わらず、ワルター指揮の「大地の歌」、C.クレメンス指揮の「シュトラウス・ファミリー・コンサート」などは、独特の高域に癖のある感じだった(今思えば、プレス時にffrrカーブを意識しすぎたのではないかと思う)。さらに話をややこしくしているのが、近年になって英デッカ社が盛んに取り上げ始めたデジタル・リマスターの存在である。特に日本では、半世紀を通じてキング・レコードから配給されたロンドン・レーベルの暖色系の音と比べ、サウンド志向が180度転換したというか、本家デッカの鋭い音調に変わっている。これはLP愛好家からみても違和感が強いらしく、私のようなCDしか持ち合わせない一般愛好家からすれば、青年時代のトラウマが更に増し加えられた感じであり、この時期のデッカ音源の購入を控えていたというのが本音である。このことにいつかは決着を付けたい…そう頭の片隅で思いながらも、生理的に受け付けない何かがあった。多分、デッカ・サウンドに対する憧れと、自分のシステムの不整合が大きかったからだと思っている。「大地の歌」は内容が不条理であるばかりか、そのサウンドの不整合ゆえに、青春時代のトラウマとして心の奥深くに刻まれているのである。 この時代のLP収集家には王道パターンがあって、プレーヤー:ガラード社、トーンアーム:SME社、カートリッジ:デッカ社(またはオルトフォン社)、アンプ:クォード社、スピーカー:タンノイ社というもので、五味康祐氏の著書と共に今も記憶に残されている。 ffrrを考え直すために、1947年に発売された統合型コンソール・システムDecolaを観てみよう。ラジオとレコードが一緒になったいわゆる高級電蓄の一種で、デッカ社が色んなメーカーから部品を調達してアッセンブリーした。製品は1954年時点で仕様をほとんど変えずにいた。 (詳細はhttp://www.gokudo.co.jp/Vanguard/Decca/room1.htm を参照)

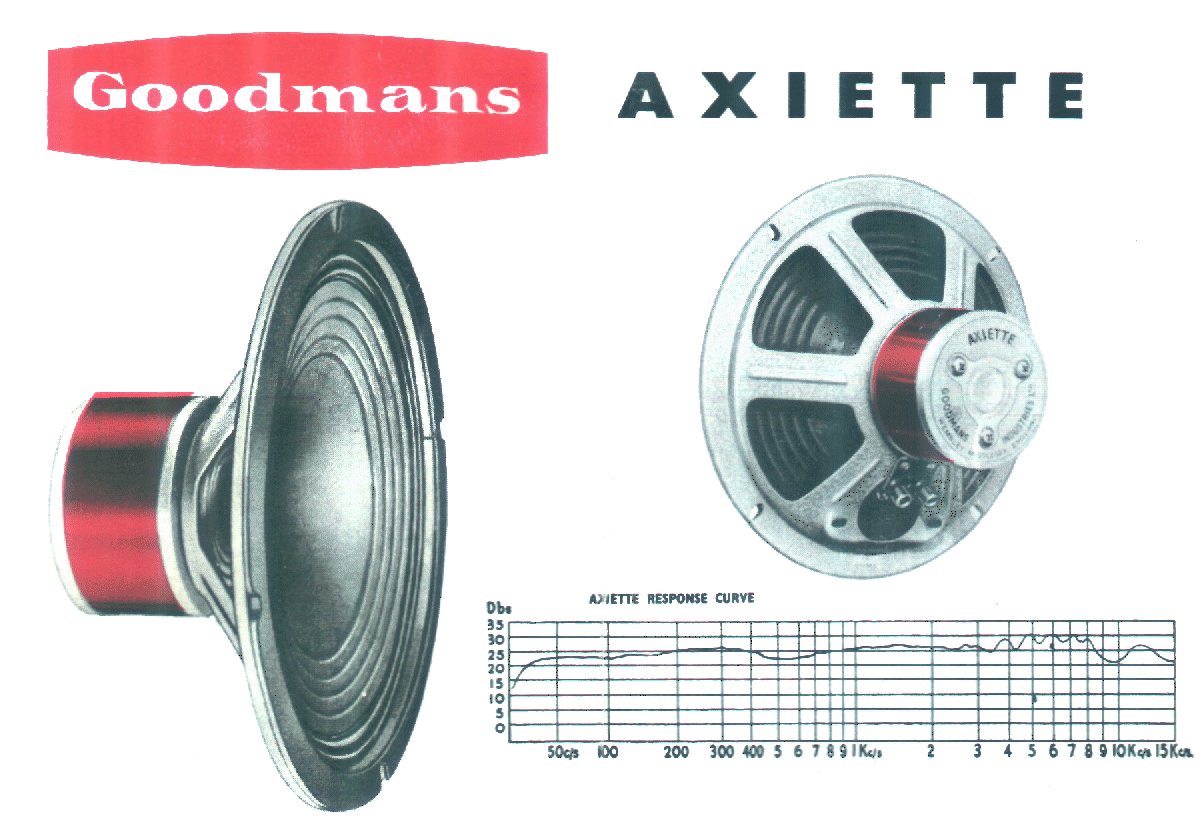

スピーカーは、ツイーターはなしのフルレンジのみである。有名なAxiom80はまだ販売される以前で、30〜15,000Hzのフラットな特性を示している。これはイギリスでのHi-Fiの発展において特徴的なことで、アメリカでは音響心理学を応用したラウドネス効果の付いた(中高域を持ち上げた)スピーカーが好まれたのに対し、特に癖のない音が基準となっていた。これはフラットネスへの信仰ともいえるものだが、通常の家庭で鳴らす音量では奥に引っ込んだ音になることは必須で、高音が比較的おとなしい感じになる。1949年からタンノイ社の12インチ“モニター・シルバー”が採用されたが、その後のユニットに比べほの暗い音調であると言われる。、Decolaはオートグラフはおろか他のTANNOY社の箱と比べものにならないほど容積が小さく、アッセンブリーでは両脇に12インチのウーハー2本を並べて、高域とのバランスは低音:高音=3:1とかなり絞られていた。1959年にステレオ化されたDecolaでは、EMIがステレオ録音の店頭デモ用に開発した楕円形フルレンジスピーカーに、6個のコーン・ツイーターを分散配置したものになった。いずれにしても、アメリカのHi-Fiシーンとは正反対のフラット志向であり、ffrrはイギリスの家庭によくあるおとなしい音調を意識して構築されたように思える。   ところで、Goodmans社のAxiette 101は、一時期BBCの汎用音声モニター(LS1/1)として使われていた。この特性図をみて思い出すのは、何を隠そう日本のBTS規格である。フラット試行で押さえ気味の高音、80〜15,000Hzというffrrの規格にもスッポリ当てはまる。パイオニアのフルレンジPE-16Mで聴くffrr時代のモノラル録音は、他レーベルの録音を遙かに抜き出ている。かといって、キング・レコードの配給のように、日本のレコード各社がデッカ・サウンドを目指したとも言い難い。それに当時のDeccaのリファレンスといえばTANNOYという思いも強い。そこが盲点だったのである。実はデッカffrrの大きな功績は、ローファイ仕様の電蓄を通じてさえHi-Fiを身近にした、という逆説的な理屈が成り立つのではないだろうか。このことを考えると、規格としては悲運続きだったffrrは「Hi-Fi初期の無冠の帝王」といえよう。 さてはともあれ、これで私のトラウマはきれいさっぱりしたのだが、皆さんはいかがであろうか? 【ドイツ放送録音】 デジタル全盛の時代にあって、ここではあえて1930〜1960年代にモノラルで収録されたドイツでの放送録音ソースを扱う。といっても当時の再生はAM放送となる。 自分自身はLP末期の1980年代に、この手の録音に被れていた手合いである。「古い録音のためノイズが混入しております」などの文句が書かれて、マスター自身が数世代後のダビング・テープだとは疑いもせず、古い音=悪音マニアに徹していた。おかげでピュア・オーディオに目覚めたのが、就職して10年くらい経ってからという始末である。この青春のしがらみに、ようやく決着を付けるときがやってこようとは、最近まで予想していなかった。というより、ステレオ再生を一巡したところで、ようやくモノラルに開眼したところだ。 まずは放送用録音なので、放送用規格で対処しようと考えるのが筋であろう。本来ならドイツ製のラジオ用フルレンジでチューニングしたいところだが、純日本製のBTS規格フルレンジを斜め30度から聴くならば以下の補正で改善される。

オーケストラ中心の録音評:まだまだコレクションが不十分。。。

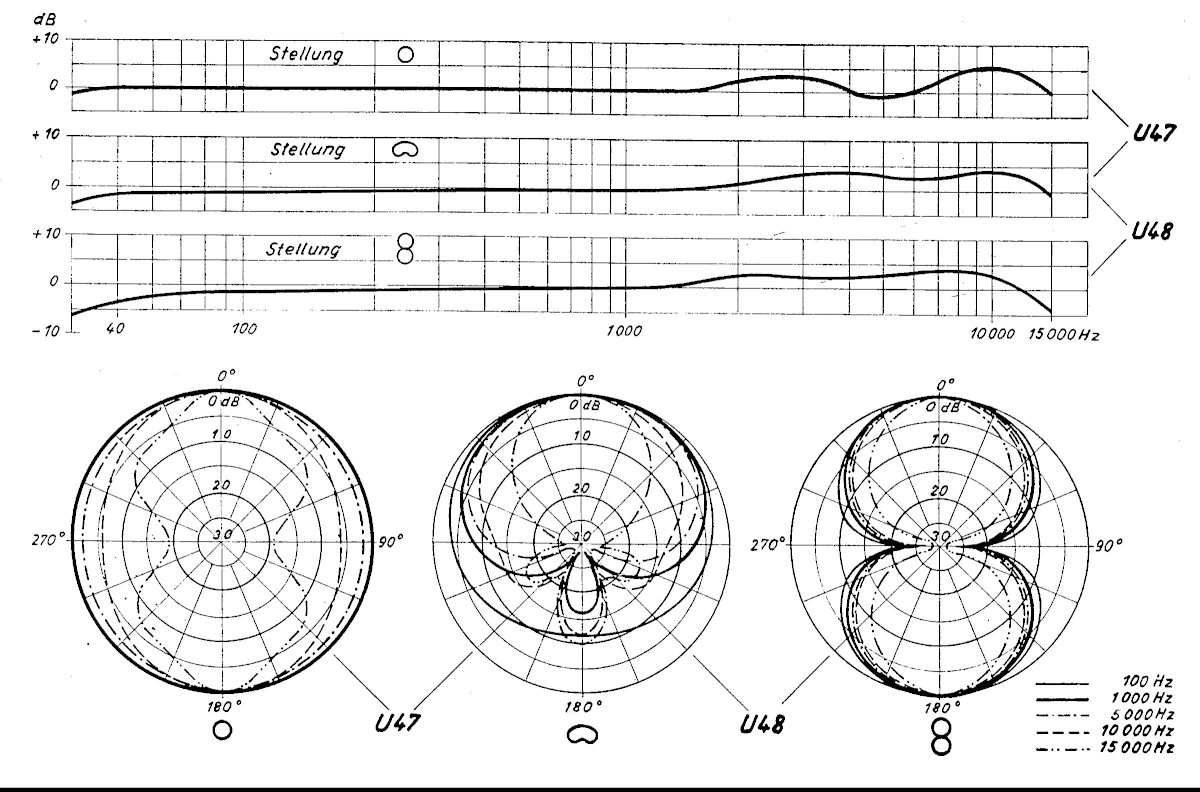

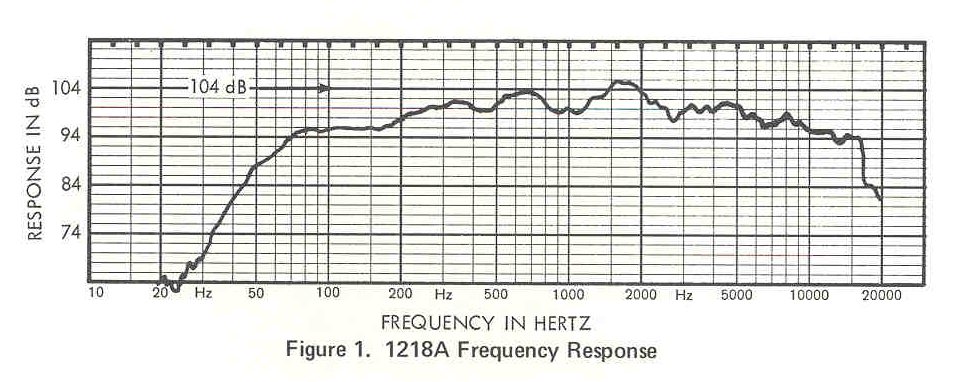

【不思議の国のグレン・グールド】 1955年ニューヨーク。コロンビア30番街スタジオに現れたカナダ人青年は、バッハのゴルドベルク変奏曲という珍奇な曲でレコードデビューした。20世紀最大の奇才ピアニストの誕生である。極端に低いピアノ椅子、ピアノを弾く前に指先を濡らす儀式、そして演奏中のヘタクソな鼻歌…。斬新な解釈は「グールドベルク(GOuLDBERG)」とも称され、同時代のフルトヴェングラーなどと比べると、世代の差は歴然としている。 そしてさらに歴然としているのが、その録音の古臭さ。カマボコ型の周波数特性のモゴモゴした音で、1940年代のSP録音といっても誰も驚かないだろう。例えば1947年録音のリパッティの小品集と比べてみると、その類似性がよりはっきりしている。しかし誰もが思うのは、同じ時代の同じ録音スタジオで収録されたマイルス・デイビスなどのジャズ録音と比べて、その違いはどこから生まれたのか? この疑問符は、ゴルドベルク変奏曲のテーマと共に永遠に繰り返されるのである。 ここで当時の録音風景を振り返ってみよう。  録音マイクはNeumann U47かU48。ピアニストの真上から、ややオフ気味に設置された、シンプルな1本録りである。 調整卓はカスタムメイド、テープ・レコーダーは多分Ampex 300である。この録音状況からみると、調整卓は通さずに行われたかもしれない。マイクがグールドの頭上にあるところをみると、例の鼻歌を嫌ったと思われる。しかしその作戦もむなしく、鼻歌の入りやすいときに限ってグールドは前屈みになって弾く。ピアノの高音弦までの角度は45度を超える限界にあったことが写真から観てとれる。当時のNeumann社のカタログでは、45度方向の単一指向性、双指向性の周波数特性はともに5kHzから減衰傾向にあり、カマボコ型特性の正体が判る。  使用したピアノはスタインウェイ社のコンサート・グランドで、ニューヨーク本社で入念に選択がなされた。つまりピアノはホロヴィッツやルービンスタインの使ったものとそう違いはない。これもピアニスト演奏スタイルの違い以上に、マイクのセッティングの違いが明らかだ。ちなみにこの時のレコードの売れ行きが良かったのか、1957年の録音では4台のピアノをスタジオに並べて、その日のコンディションに合わせて好きな楽器を選べるようになっていた。  実はこのときにはモニタールームでモニタースピーカーは使用しておらず、収録箇所で演奏者がプレイバックを聴くようになっている。この”PLAYBACK”はAltec社の商標で、フライングで設置されたA7システムは、映画収録のための4chステレオに対応したものと思われる。このスタジオは教会の聖堂を買い取って使用したもので、オーケストラの収録にも対応できる広い会場である。その意味では、広いホール内で実音以上の音量でプレイバックを聴いていた可能性が高い。ちなみにグールドは、録音のプレイバックを延々と何時間も聴く偏執狂としても有名で、1日の稼働時間8時間のうちピアノを弾くのはたった1時間。そのほかはプレイバックの試聴に費やしたという。録音会場の雰囲気に慣れないアーチストへの気配りに加え、特にプレイバックを神妙に長々と聞き続けるグールドはひときわ神経質な存在に映ったかもしれない。レコード化された後の品質を確認するためモニタールームで試聴するということをあえてせずに、オープンな雰囲気を持たせていたとも思える。 録音現場では、プロデューサーのHoward H. Scottが終始楽譜とにらめっこしている姿もみられ、録音作業のマネージメントの点でも完成形の見極めが難しい状況であったことが伺える。よくよく考えてみると、グールドはこの作品を暗譜で演奏しており、変奏曲という性格上、ジャズのモード奏法に通じるイディオムを持ち込もうとたくらんでいる。これはバロック演奏家の即興性という本質を突いたものであった一方で、クラシックの録音としては楽譜への忠実度が前提になるため、チェックは常に掛けていかなければならない。そのうえ、ひとつの作品として30種の変奏が全体としてまとまりのあるものとならなければならない。これだけみても、この録音の難易度が非常に高いことが理解できよう。それに加えてグールドの奇行ぶりが現場の難解さを否応なしに引き上げていた。 数あるグールドのゴルドベルク変奏曲の録音のうち、この1955年のColumbia録音がある種の普遍性をもつのは、他のコンサートでのライブ録音がグールドの芸風を記録しているだけなのに対し、この録音がプレイバックを通じて思考の反芻を繰り返しながらテイクを積み重ねた、一種のプログレッシブな傾向をもっていることに他ならないように思える。つまり、表面的にはジャズのイディオムを感じさせながら、演奏家がみせる瞬間的な冴えをスナップショットのように捉えたのではなく、テイクを思考上で積み重ねていくことで、意外にも油絵のように塗り重ねられたクラシック的な作品観が提示されていることが判る。これには、この後も進化しつづけるであろうグールドというピアニストのバリエーション(変奏)のはじまりに過ぎないのだというメタファさえ感じられるのだ。 あるいは、グールドは録音のプレイバックを通じて、もうひとりのグールド氏と演奏解釈の相違について対話していたのかもしれない。その意味では、グールドこそがレコードという複製芸術と最初に向き合った芸術家であり、画家なら独りでスケッチを繰り返し描き続けることを、グールドは磁気テープというキャンパスを使って行っていただけだともいえる。結局この方法は、コンサート活動からリタイアすることで、自分以上の聞き手を見いだせなくなるジレンマを持ち続けることになるが、良質な聴き手という点では、彼が古典派時代の弦楽四重奏の演奏会に居れば、さぞかし大喜びしたことだろう。モーツァルトがハイドンへの献呈を意図して開かれた演奏会は、ハイドン、モーツァルト父子、2人のティンティ男爵の5人が交代で演奏にあたり、残りひとりが聴くほうに回るという、非常に親密で玄人にしか開かれていない状況で行われた。本当のところ、金でチケットを買って集まる不特定多数の人びとへの公開コンサートが一般化したことで、旧来存在した芸術サロンという場に恵まれなかった20世紀の演奏家の悲運も背負っていたともいえる。   左:30番地スタジオの内部(左奥にAltec A7によるPLAYBACKシステム) 右:プレイバックを聴きながら感想を述べるグールド(会場の中央に椅子を置き上向きに試聴) 一方で、録音会場のA7システムの高域特性は、映画館用のアカデミーカーブに合わせていたはずで、私たちが日頃オーディオで親しんでいる周波数特性とはかなり異なる。100〜1000Hzでフラット、それ以上は-3dB/octでロールオフするもので、1938年に映画館の実態に合わせた高域特性を元に策定された。これはAltec A7システムの再生能力からみても、かなり古い規格となる。1955年の録音会場でのプレイバックの時点では、スピーカーからかなり離れて聴いていたこともあって、周波数バランスを聴くというよりは音楽のダイナミックスを中心に試聴していたことが判る。これは入力信号に鋭敏に反応する過度特性の優れたホーンスピーカーを、離れた距離で大音量で鳴らすと、周波数特性とは別の実体的な音が出ることと関連がある。特にウーハーの515は103dB/m/Wを誇る高能率仕様で、低音の伸びはない代わりにホーンスピーカーに負けないほど反応が良い。逆に過度特性の鈍い最近のHi-Fi機器では、先ほどのマイク・セッティングの癖が、周波数特性の癖として明瞭に現れることになる。   左:1938年の映画館での標準特性(アカデミー・カーブ)、右:Altec 1218モニターの周波数特性 もうひとつの問題は、録音会場のA7 PLAYBACKシステムと一般家庭で使うHi-Fi機器との音量の差で、通常のフレッチャー&マンソン曲線で逆算すると、中高域を持ち上げたラウドネス効果がないと奥に引っ込んだ不自然な音に聞こえる。古いワイドレンジ・ユニットは押し並べてこのラウドネス特性を持っていたが、その後Hi-Fi機器のフラット指向が強まるにしたがい、プレゼンスを高めるためイコライザーを噛ませるのが普通になった。この特性の違いが録音側で調整されないままストレートに聴くのが問題となる。   左:人間の聴感を示すフレッチャー&マンソン曲線 右:110Phonの音響を80Phonで聴いたときに等価となる周波数特性 以上の過程から、1955年録音のゴルドベルク変奏曲について以下のことが推察される。 ●楽器と録音機器は当時の最善のものが使用されたが、演奏の奇抜さが際だっていたため、 クラシック〜ジャズの録音方法のどちらともつかない、フォーカスの定まらない方法が模索された。 ●鼻歌を回避するために、マイクはピアニストの頭上という最悪の場所に置かれた。 これは録音の高域特性の低下、プレゼンスの低さなどを誘発している。 ●録音のプレイバックは映画館と同様の広い会場で長時間かつ大音量でなされた。 このことにより通常行われる音響バランスのチェックなど一般的な録音品質を惑わした。 これらのことが重なった結果、その後のHi-Fi機器からは想像もつかない、ヘタな録音となった可能性が高い。トスカニーニの場合もそうだが、Altec社のVOTTシステムでモニターした録音は、一般に理解しがたい録音バランスを生み出す可能性が高く、専用の再生機器を準備するくらいの思い入れがないと歯が立たない。それに加えて、音響の自然さを取り戻すだけでは解決できない、グールドが録音現場に持ち込んだ二重三重のトラップが謎めいた状態で張り巡らされている。その意味で、この録音は、ただでさえストーリーが難解なのに、文字がところどころかすんで読めないミステリー小説のようだ。こうして”グールド”ベルク変奏曲に込められた呪縛は、あのアリアとともにエンドレスに再生されるのである。 それでは皆さんの健闘を祈る。。。 。。。ところが最近奇跡が起きた。突如音信不通(ようするに断線)になったVT25に代わって、出力管を71Aに差し替えたところ、グールドに感じてたモヤモヤが一気に晴れたのだ。グールド自身が言及した、ボードレールの詩に書かれた恋人たちのように、私個人の印象ではゴダール映画の「気狂いピエロ」の逃避行を続ける男女のような、風に吹かれるままに生きていく切なさに、軽々とアクセスしたのである。ということは、である。かの有名録音はラジオ用音源として捉えると、非常に合点がいくことになる。いわゆるレコードに固定化された作品の鑑賞というよりは、ラジオのようにアップ・トゥ・デイトという時間性を持ちつつ、変奏というスキャンダルなモチーフの展開に身を任せるのが何とも快感なのである。こうして、私にとって3極管71AとBTS規格のフルレンジの組み合わせは、軽音楽の愉快さを究極的に知らしめてくれるアイテムとなっている。 ページ最初へ |

||||||||||||||||||||||||||

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||