【モノラルに挫折した青春】

クラシックのモノラル録音について言えることは、録音が悪くても後世に語り継ぎたい名演。そう、戦前にあらえびす爺が残した「名曲決定盤」に毒された青春の日々を思い返せば、なんと時代は変わったことか。。。個人的には、この世紀の名演に心奪われたのは、16歳の頃、高校に入りたての少年の面影もまだ薄っすらと残ってた1980年代だった。巷にはCDも出てたが、1ヶ月3千円の小遣い程度で買えるものは、旧譜の再プレスLPだった。新譜だと2,800円したが、旧譜だと1,000~1,500円で買えることから、むしろそっちのほうが演奏も定評のあるものが買えて便利だった。

特に愛情を注いだのは、戦後まもない頃のドイツで録音された放送用ライブ音源で、ともかく戦争で霹靂とした心をいやすかのようなヒューマニズムな音楽に心打たれてた。1960年代前半まで続くモノラル録音の数々は、雄大なロマンティシズムを示す最後の黄昏のようであり、それぞれ癖がありながら役者揃いの名調子が聴けて、クラシック音楽の面白さを倍増させてくれた。

ところが、自分にはこの手のモノラル録音をちゃんと再生する装置を持っていなかった。ヤマハのテンモニ、ありきたりのトランジスター・アンプ、カートリッジは品川無線のF-8L

'10で何とか粘っていた。というより、知らなかったのだ。ビンテージ・オーディオの世界を。当時のビンテージと言えば、クラシックならタンノイのオートグラフの他は、ジャズの好事家のためのアルテック、JBLにマッキン、マランツというのがある程度で、それ以上の情報はなかった。というより、新しいデジタル録音にいかに向き合うかが、当時の関心事だったのだ。モノラル録音はおろか、SP盤の復刻なんて論外だった。

そこで、20歳も過ぎた頃、たまたまドイツ物のビンテージを扱う店に迷い込んだときがあった。戦前に独エレクトローラが録音した、ギュンター・ラミン指揮、トーマス教会聖歌隊によるマタイ受難曲のCDを持っていったが、オイロダインの音と価格を聞いて、こりゃ無理だとすぐに分かった。明らかに王侯貴族の持ち物である。店主が哀れに思ってステントリアン・ジュニアという、1937年頃製造の英国製フルレンジを安く分けてくれたが、決してあの音は鳴らない。そのうち、この件は封印するつもりだった。

ここで、クラシックのモノラル録音の再生の難しさについて、おさらいしよう。

- 中高域に癖のある録音が多く、レーベル毎で全く音色が違う。EMIとデッカが良い例である。

- モノラルゆえに、音の広がりが出にくく、オーケストラは指揮者の位置でのバランスに近く、痩せ気味になる。

- バイオリン、ピアノの音色もまちまちで、本当の音など判ったものではない。

- オペラ歌手の録音は、どう考えてもマイクに入りきらない。合唱曲はもっとダメ。

ということで、どのジャンルもステレオ録音の美質という尺度で考えると、無い無い尽くしのオンパレードで、これに自宅のオーディオ・システムの癖が加わると、ほとんどの人は正常な判断基準を失う。オリジナル盤を買い揃え、超高価で本格的なシステムを構築するか、それとも断念するか。私は一度断念した。

【モノラル時代の都市伝説】

モノラル時代のオーディオ理論には、本当に?という眉唾なものが色々あった。以下はその陳列棚。

【四十万の法則】

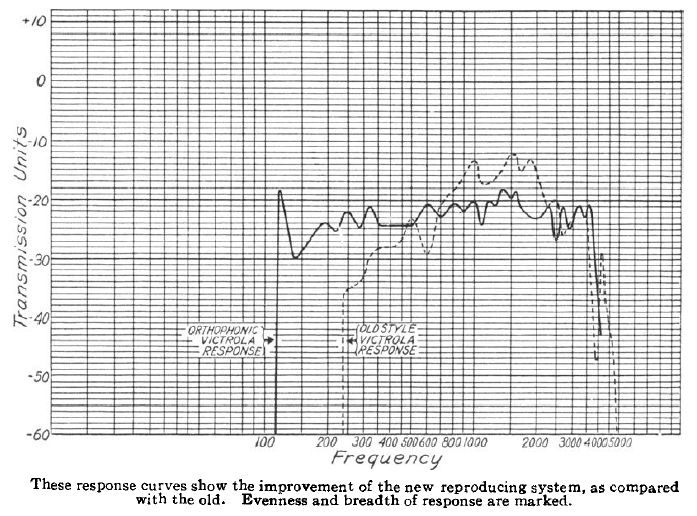

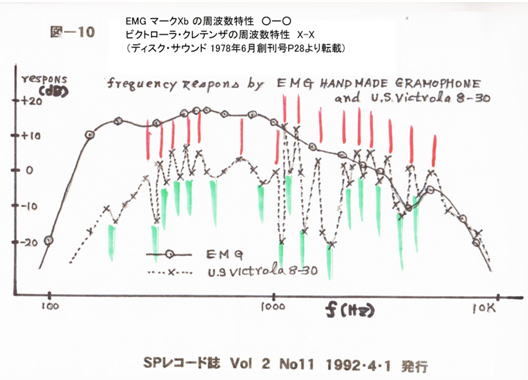

Hi-Fi録音がLPとなって市場に出た頃、当時の技術屋は本当に困った。どこまで周波数を伸ばせば良いんだろうか? そのとき議論の途上に出てきたのが「四十万の法則」である。曰く、蓄音機のクレデンザは100~4,000Hzしか出ないのに大変音が良い。これは高域と低音のバランスが大切なのだ、と。人間の可聴域は20~20,000Hz、電話なら200~2,000Hz、蓄音機とラジオは100~4,000Hz、トーキーは50~8,000Hzでバランスを取るというもの。

ビクター蓄音機の銘機クレデンザの周波数特性。確かに狭い。しかし音は良い。

【高次歪み】

モノラル録音で最適な周波数特性を追い詰めるとき、見落としやすいのは高次歪みの量である。実は、真空管アンプだった1960年代までは、どのオーディオ機器も高次歪み=倍音が盛大である。スピーカーの分割振動をはじめ、アンプもLCRの負荷が少し違うだけでリンギングを引き起こす。針圧をしっかり掛けたカートリッジも針が鳴いてるのではないか? と思うような感じである。こうした付帯音を考慮した上でバランスを取っていたので、デジタルで低歪みという手法では生気が奪われるので通用しない。

ちなみに、蓄音機の女王クレデンザは、主要帯域は200~2,000Hzで、それ以上は激しい倍音で補っていることが判る。つまり鉄板リバーブのような役割を自ら持っているのである。真空管の倍音でさえ、1960年代末にミキサーがトランジスターに変わっただけで、天井が低くなりパンチが無くなった、とロサンゼルスのエンジニアが嘆いたほどだ。高次歪みは、今では積極的に加えなければいけない要素になっている。

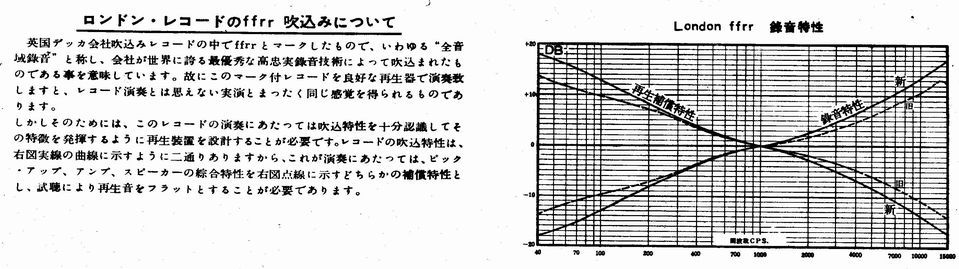

【イコライザー・カーブ】

モノラル盤でも初期プレス盤を蒐集している人にとって、何種類もあるイコライザー・カーブは悩みの種である。デッカffrrの強い高域と比べると、EMIの音は遠く霞んでしまう。しかし、RIAAに統一されたあとはそれほど問題がなくなったはずであるが、それでも、ある種のトーンの癖は依然として残っていて、CDになってもデッカの音は高域がかなり強い。おそらく、テープ収録時点からのトーンが決まっていて、それをカッティングする際に修正する方法で乗り越えようと思ってたのだろう。そういえば、同じ演奏でも、キングレコードのロンドンと、イギリス本国のデッカでは、やはり音色の違っていたことを思い出す。

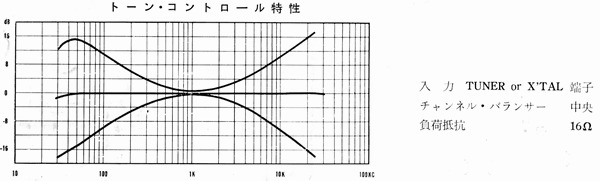

この点に関しては、昔の人は考えたもので、プリメインアンプに付属していたトーンコントロールは、このターンオーバーの違いを補正するようにできている。表記が100Hz、10kHzというのは、規格上の到達点のレベルを示していて、1kHzくらいまで一緒に持ち上げているのだ。固定観念にとらわれず、自分の耳で確かめて調整しよう。

古いラックス社のアンプのトーンコントロール特性

【斜め45度試聴】

長いモノラル遍歴で気づいたのは、モノラル時代の人はスピーカーを真正面から聴いていない。つまりスピーカーを椅子の横に置いて聴いているのである。

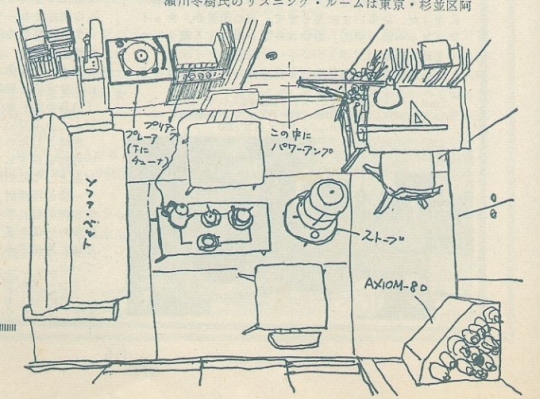

オーディオ批評家で有名な瀬川冬樹氏の1961年のリスニングルームもまた、伝説の斜め45度試聴。それでいて、直熱三極管45の魅力を再発見したひとりだった。Axiom

80は、正面だとすごく高域が強く、この時代のスピーカーのほとんどは斜めから聴くとフラットになる設計だと、佐伯多門氏も解説している。聴いている距離からすると、小音量派だったのかもしれない。

【ホールトーン】

クラシックにどうしても必要な音楽ホールだが、スピーカーで再生するための工夫は様々である。以下はステレオ再生以前のモノラル時代の知恵である。

モノラル時代に意外にあったのは、公会堂なんかに人を集めてレコードを聴かせるレコードコンサートだ。特に生のクラシック演奏を聴く機会のない地方の都市では、こうした催しが色んなところで行われていた。蓄音機だと音量に制限があるところを、電子音響はPA並みに再生できたので可能になったのだ。そもそも、PA機器の目的は、ダンスホールでの再生にあった、実は、モノラル録音の多くは、こうしたホールの残響のなかでも、生々しく再生できるほど、マイクの音のまま収録している。ジャズとまではいかないまでも、直接的な音で残されているものも多い。一番問題となるのは交響曲で、これのほとんどがギスギスして乾いている。エコーを少し混ぜることで緩和されるが、レコードコンサートという習慣を考えると、それも家庭でモノラル録音のクラシックを楽しむひとつの方便であると思いたい。

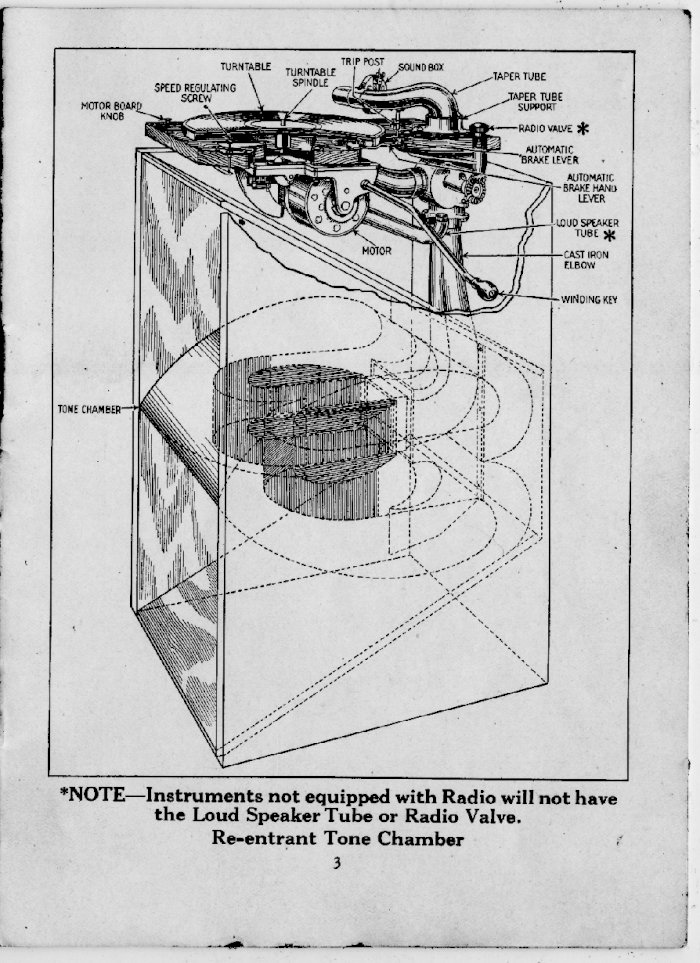

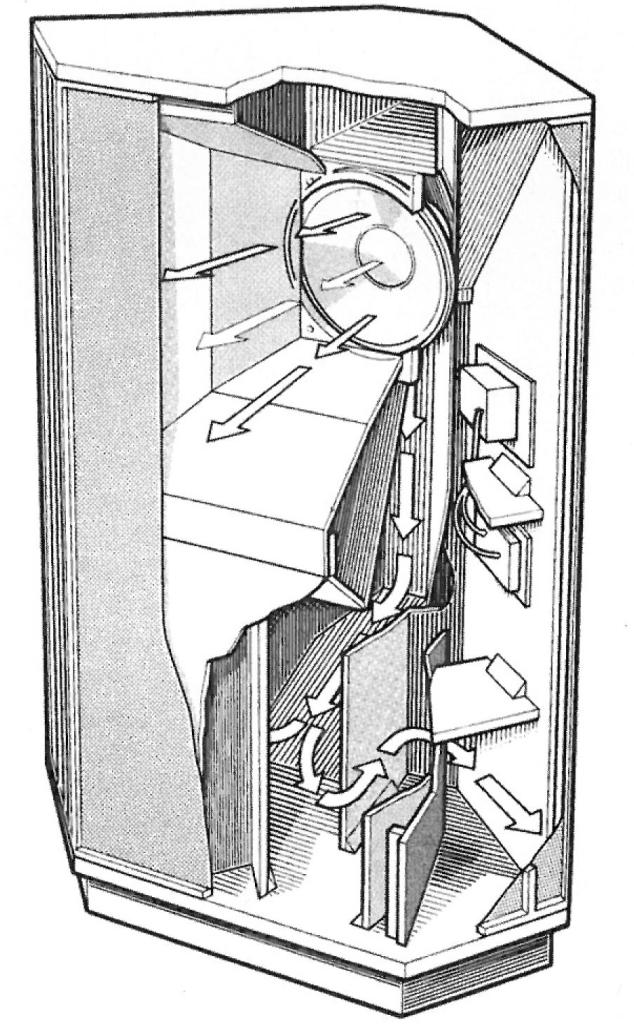

アコースティックな機構で、ホールトーンを出そうとした機器もあった。クレデンザの「子宮の音」も渦巻ホーンで調整したものだし、タンノイのオートグラフもそうした工夫のひとつだろう。もはや楽器と言っていいほどの職人技で、コストの点でも巨額になる。

左:クレデンザの渦巻ホーン、右:タンノイの複雑な背面構造

ドイツの高級ラジオには、モノラル放送でクラシックの音場感を出すため、3Dクラングという仕掛けを持っていた。中央の楕円フルレンジの他に、箱の両側に互いに逆相つなぎしたツイーターを補足したもの。これは後に、長岡鉄男氏が疑似4chとして紹介したもので、ステレオ録音に含まれる逆相成分=エコーを抽出してリアで鳴らすというものと似ている。いずれにせよ、エコーの増量をハードウェアで解決しようとしたものだ。

ドイツ製ラジオの3D-klang方式

中央のメインに対し両横に小型スピーカー

【三極管シングル】

古いクラシック録音を聴く人が必ず通る道として、直熱三極管シングルアンプがある。A級動作で嫌な三次倍音を出しにくいということもあり一度は憧れる。瀬川冬樹氏が直熱三極管45の魅力について語れば、誰もがきっと凄い音に違いないと思うだろう。しかし冷静に考えてほしいのは、基本的に直熱三極管のシングルが通用するのは、高能率のスピーカーに限り、Axiom80はすごく高域上がりで鳴らしにくいスピーカーのひとつだったことである。しかも口径が30cmを超えると、低域のドライブがダブついて益々高域寄りの音になる。現在だとスイッチング歪みの少ない初段構成が可能なので、そんなにA級動作にコダワリを見せなくていいだろう。むしろA級動作そのものより、プリ段の音色、トランスの癖のほうがずっと効いてくる。

【モノラル専用カートリッジ】

モノラル盤の再生用にモノラル・カートリッジが良いと言われる。いわゆる45-45ステレオで必須といわれる縦方向の信号を拾わないほうが音の純度が高いというのだ。実は逆のことがステレオ初期に言われていて、ローコンプライアンスの針はディスクの溝を痛めてしまう、というものだった。信号処理の問題ではなく、ハイコンプライアンスのカートリッジだと、偏心も激しいモノラル盤でフラフラするだけである。あと丸針のほうがモノラル盤の力強さが出るというのもあるが、通用するのはモノラル時代のディスクカッターで切られたオリジナル盤のみで、1968年以降の再プレス盤には全く通用しない。精々、高域が少し丸くなるとか、そういう程度である。この点で、オイルダンプ式のガチガチのトーンアームで、針圧をしっかり掛けるというのは納得できる。

【ジェンセン卿の教え】

さて、甘酸っぱい挫折から、年月は30年過ぎ去り、あれこれと別のジャンルの録音にも浮気しながら、結局はモノラルに回帰していったが、最近になってイイ感じに収まってきたことに気付いた。というより、モノラル録音の試聴方法そのものに耳が馴染んできたのだ。

【モノラル音源を聴く耳の訓練】

モノラル録音は、基本的にスピーカー1本で聴くべきである。ただし、高域の指向性は90度以上必要で、スピーカー真正面から聴いてはならない。斜め45度から聴くのが基本。高音のバランスはスピーカーの角度で調整するといい。

こうして、モノラル試聴を何年も続けていると、「モノラル耳」ができあがる。ひとつの音源から聴いているのに、右耳から聴いて左耳で部屋の響きをディレイさせている。つまり頭のなかで、右脳で捉えた波形を左脳に伝達して、左耳で聴いている残響音の周波数バランスを補完しているのだ。音が頭の中をグルグル回りだすと、ステレオよりも楽しい。

【基本的な音調】

クラシックの場合は、たとえモノラルでもフラットなほうが馴染みやすい。いわゆるヨーロピアン・トーンの基本である。高域は10kHz、低域は50Hzまで出てれば十分だが、漠然と出てれば良いというのではなく、高域の伸びは中音域から立ち上る倍音を補強する必要があり、低音は重低音の量より中低音の馬力を重視すべきだ。

よく20cmシングルコーンでモノラル入門する人が多く、自分もそうしたが、個人的には、30cm以上のフィックスドエッジのウーハーにツイーターを追加して聴いたほうが最終的には良いと思う。というのも、20cmで低域を補完するにはエンクロージャーの助けを必要とし、その低音のスピードが遅いため、高域のキャラクターで音色を聞き分けるようになり、モノラル録音では低音と高音のバランスがコロコロ変わる。これにハマると録音との相性で堂々巡りだ。これが30cm、38cmとなるとダイレクトに駆動できる領域が広がるのと、反応の速いフィックスドエッジで支えることで、中域重視でバランスは崩れにくくなる。高域が過不足なく出ていることよりも、基音が出てから倍音が響くという順序のほうが、モノラルではずっと大事になってくる。これを究めると、励磁型のウーハーなんてことになるが、価格もそれ相応の覚悟が要るので、30cmでも初心者レベルのユニットで止めている。

あと、これは2way以上のスピーカーを使っている人は試してほしいが、ツイーターは正相、逆相の切り替えができると便利だ。どうもレーベル毎で高域を足したときの位相に癖があるのだ。ステレオだと残響の逆相成分で和らぐので気にならないが、モノラルで不整合だと、高音がギスギスして浮いてきたり、逆にカマボコ型になってへっこんだりする。私はチャンデバに位相切り替えのスイッチがあるので、録音により適時切り替えている。

【倍音とエコー】

モノラル録音は、基本的にマイクの音のままの骨組みだけを提供している。そのため、直接音だけを聴くというのが、本来合わないのだ。ステレオ時代には、狭い部屋でもそれなりに聴けるように、倍音や響きを録音側で累加してあり、それが音場感を生み出すわけだが、モノラル録音は自分の再生装置のほうで手を加えなければならない。例えば、蓄音機の女王クレデンザの「子宮の音」は、サウンドボックスの豊かな倍音と、ホールトーンを演出する渦巻きホーンの組合せで成り立ってる。

電子機器での倍音は高次歪みなのだが、周波数特性の影で見落としがちなのが、この高次歪みのコントロールである。モノラル時代のオーディオ機器には、真空管のリンギング、トランスのインピーダンス不整合、スピーカーの分割振動、カートリッジの針鳴きなど、音の味付けに結びつく要素は再現なく存在していた。一方で、オーディオの歴史は高次歪みを抑える方向で進んでいる。1968年以降にバッサリ減ったが、その仕上げとなるデジタルとなると、アナログ的な高次歪みが出る要因は無くなる。あるのは、楽音と関係のないパルス性のノイズだけである。CD再生では、真空管、ライントランス、コーンスピーカーが、モノラル録音で倍音をコントロールするアイテムになる。

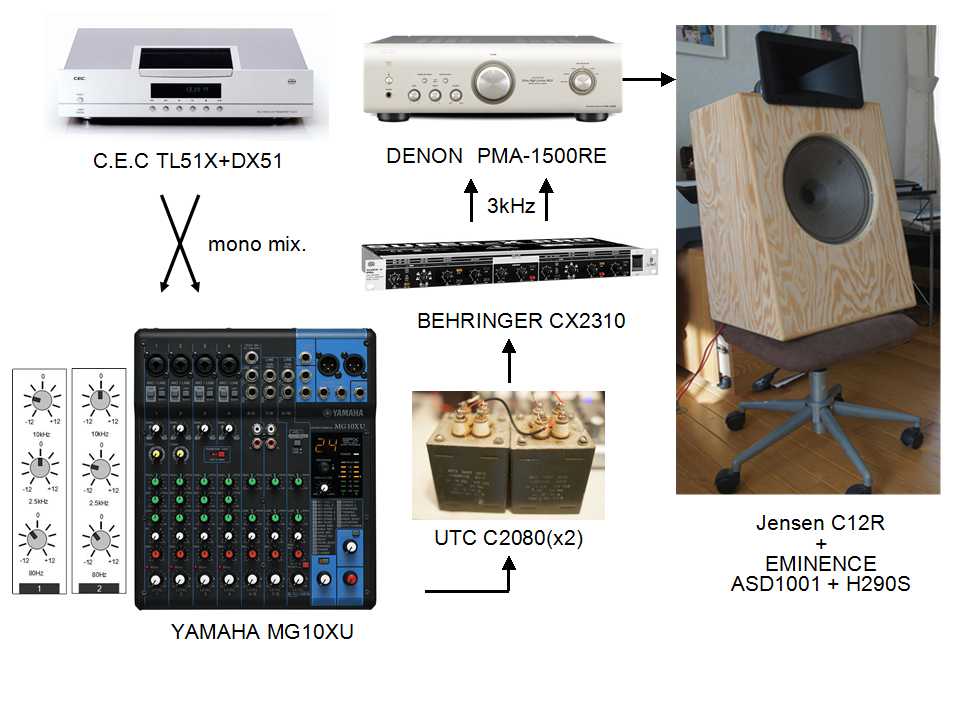

私はこのうち、ライントランスとコーンスピーカーで調整している。コーンスピーカーは、特に倍音の多いギターアンプ用(とは言っても元は歴としたステージPA用)を使用して、高域のホーンドライバーを支えるかたち。ライントランスは、CDのパルス性ノイズを軽減させると同時に、過入力で楽音に沿った倍音を出す。隠し味にはもってこいである。

エコーに関しては、基本的な性能は整えたうえで、ほとんどの場合はデジタルエフェクターでエコーを付加すると聞きやすくなるという感じがする。昔のスプリングエコーに比べ、現在のホールトーンをシミュレートしたデジタルエフェクターはとても自然だ。モノラル時代のオーディオには、真空管の共振、コーナー型エンクロージャーなど、ホールの響きを担保する仕組みが多かったことを思い出そう。クラシックの場合には、部屋の広さに合わせて、エコーを適度に調整するほうがいい。実は古い設計のエクステンデッドレンジ・スピーカーは、このエコーが綺麗に乗りやすい。だから楽器用に使われているわけだが、原音主義とは対岸にある美音主義である。

【現状のシステム】

私の現在のシステムの要件は以下のとおり。目指すは原音ではなく美音である。タンノイ、クラングフィルムなど、本格的なシステムの良さは十分理解できるが、私は普通の人がモノラル録音を楽しむにあたり、常識的な価格で済ませる方法を提案する。主軸はジェンセン社が1947年に開発したPAスピーカー(復刻版)で、強力な倍音を出す。これをチャンデバで3kHzで切ってホーンドライバーにつないでいる。結果的に、80~15.000HzのHi-Fi規格で倍音が豊かに出るシステムになった。

- 30cmフィックスドエッジのエクステンデッドレンジ・スピーカーを後面解放箱に入れた。エクステンデッドレンジは電蓄と同じ規格のスピーカーで、JBL D130、D123、Altec 600B、Jensen A12、WE 728、756、などがある。私は現在も製造されていて、一番安いJensen

C12Rにしている。

- ホーンドライバーで高域の指向性と質感を確保した。3kHzクロスなので、普通のドーム型でも良い感じはするが、これは好みである。

- チャンデバで周波数分割し。ステレオアンプはモノラル2wayでマルチアンプとして使用。

- エンクロージャーを回転椅子に載せて、角度振りを自由にでき、高域の指向性でバランス調整を可能にした。

- ライントランスで倍音を増やしつつ不要なパルス音をカット。

- ミキサーに付属のデジタルエフェクターを使ってエコーなどの音調を整える。

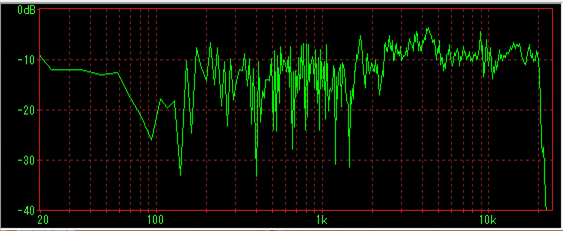

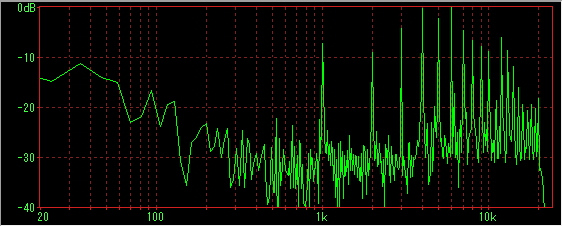

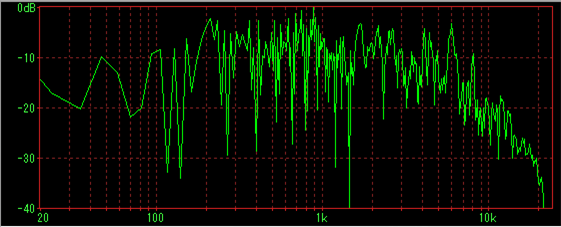

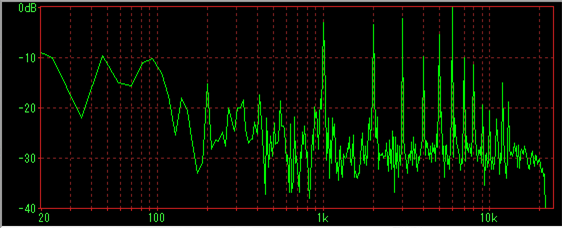

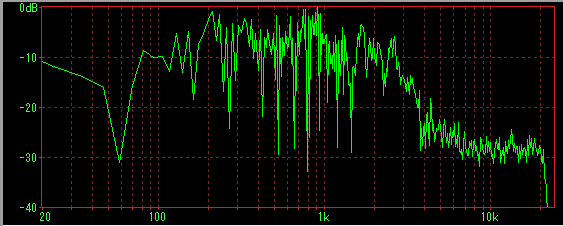

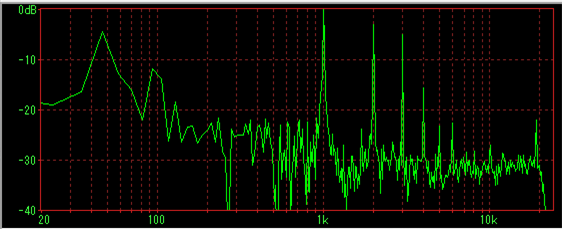

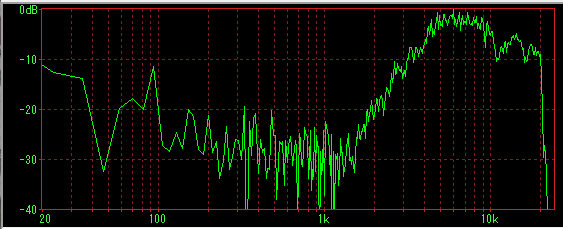

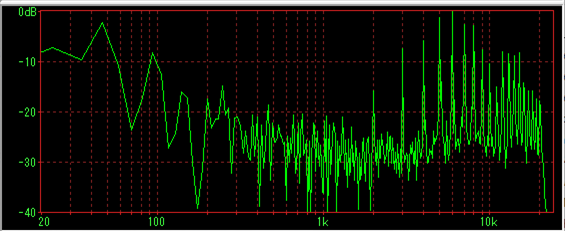

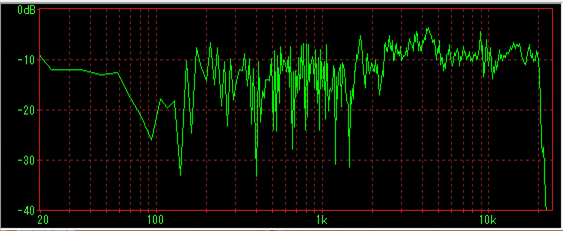

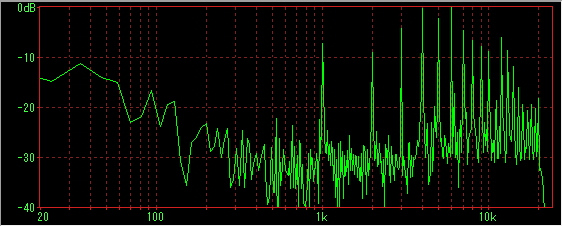

以下は、周波数特性とパルス応答(斜め45度から測定)。ちゃんと反応してるのは80~15,000Hzだが、実際の聴感のほうはパルス応答のバランスのほうで、4~6kHzが少し辛目に出る。基音より歪みが多く出るのはご愛敬。

ジェンセンのエクステンデッドレンジ・スピーカーは、クラシック向きとされるクレデンザと同じ時代のアメリカの音響技術を共有していて、片やダンスホールのジャズ向き、片や家庭用でクラシック向きという歴史的な宿命を帯びた。後にジェンセンは、その豊かな倍音特性のためギターアンプに使われ、ハードロックの音と共にオーディオ界から敵視されるに至っている。ジェンセンというと、素のままだとジャズ系の人からもジャリジャリして紙臭いと言われがちだが、元を辿ると、ドイツもイギリスも、米GEのライス&ケロッグのダイナミック・スピーカーから枝分かれした親戚同士で、しかも戦争で生き分かれて10年しか経っていない。そのうえ、使用していたマイクは、独ノイマン社と共通している。つまり、1940年代の音響技術からモノラル録音を見通したほうが、アメリカンvsヨーロピアンで区別するより、ずっと親近性があるわけである。アメリカン・サウンドに対する下馬評を気にして、このことに気が付くまで30余年。長い闘いだった。

【癖になってやめられない録音】

以下は試聴盤。超名演から少し外して様々なジャンルをレビューしてみた。ちなみに私自身はアナログ盤は面倒なのでCDしか聴きません。あしからず。

|

ベートーヴェン 田園交響曲

フルトヴェングラー/VPO(英EMI 1952)

デモーニッシュな指揮で奇数番号に人気の集まるフルヴェンだが、一連のウィーン・フィルとのセッション録音では、この演奏が一番ウィーン・フィルの特色を出している。おそらく、クラウスやクリップスの指揮と言っても疑わない、古き良きウィーン・フィルの音そのものである。漠然とフラットに再生すると、ただ平凡な一日のように印象の薄い感じだが、中域に艶が出てくると、実は美女と一日添い寝していかのような濃密な演奏に変貌する。少し作り込んだリアリティが必要なのだ。 |

|

シューベルト 交響曲9番ザ・グレート

フルトヴェングラー/BPO(独グラモフォン 1951)

上記とは全く正反対の録音で、マッチョに鍛えられた男のロマンである。この録音は、オリジナルはVG(ヴァリアブル・グレード)という78rpmなのにRIAAに近いという、中途半端な規格のレコードで出されたが、LPの使用認可が連合軍側から出なかったことによる。英米にはLP販売の前後で起きた1947年問題と言われる録音品質の境目があるが、ドイツは5年ほど遅れていたことになる。逆に言えば、旧ナチスのマグネトフォンの技術で録音された最後のものと考えられる。高域は伸びておらずナローレンジなのに、全体に響きが乾き気味で、フォルテになるに従い高域がギスギスして聞き辛くなる。しかし心配はご無用。少しエコーを掛けると楽器間のやりとりはスムーズに進み、フォルテのドカーンという感じも大分聴きやすくなる。 |

|

マーラー 交響曲5番

ワルター/NYP(米コロンビア 1947)

LP発売前夜に録音されたもので、SP盤用にマスターを用意してたところ、LP発売のために危うくお蔵入りしそうになったもの。いわゆる1947年問題で、同じ憂き目にあったのはトスカニーニのヴェルディ「オテロ」などがある。演奏はワルターがアメリカ時代に身に着けた力強さ、たくましさを発揮した頃で、複雑なポリフォニックな譜面を全て明確に音にしようとした意欲的な面がある。一方で、モノラル録音でタイトに録られているため、マーラーらしい豊潤なロマンティシズムが不足しがちだ。ただ、これもマイクの音にほとんど加工を施さないためで、かなり強めにエコーを掛けると、現在のステレオ録音と同様のバランスを指揮者の位置で聴くように、明瞭に録られていることが判る。この当時に数あるコーナー型のバックロードホーンのようにたっぷりした響きが合うのだ。 |

|

モーツァルト ピアノ協奏曲23番

ハスキル(P)、ザッハー/VSO(蘭フィリップス 1954)

ハスキルのピアノの音は、天使の羽のように繊細で、どこまでも透き通る感じ。おそらく、オケとは逆相で録って浮き立たせているように感じる。その所為か、オケが艶やかに鳴ればピアノの芯が消え、ピアノの芯が出るとオケがザラザラするという悪循環になりやすい。2wayの位相を見直してみると、バランスが見えてくる。 |

|

グールド ゴルドベルク変奏曲(米コロンビア 1955)

別名グールドベルク変奏曲とも言われる、世紀の奇演にしてこの時代を代表する演奏である。まず面喰らうのは、カマボコ型のジャズ系の音。とてもスタンウェイとは思えない乾いて痩せた音である。一番の原因はマイク位置で、グールドの奇声を拾わないために、横から録らずにグールドの頭の真上から狙った。万事はじめが肝心で、全てのセッションを途切れさせず録ることを頑なに希望したため、奇声を発した箇所だけの録り直しも効かない。このジレンマのなかで生まれた録音は、まさにフランス風の実存主義の哲学を音楽に乗せたようなもの。ただシステムを見直して判ったのは、スピーカーの分割振動=倍音の出方で、音の印象がガラッと変わること。倍音の出ないスピーカーを、歪みのないトランジスターアンプで鳴らすと、単なるゲテモノだったのだ。 |

|

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全集

ケンプ(P)(独グラモフォン 1951~56)

ステレオ録音でのファンタスティックな演奏が有名だが、こちらはベルリン楽派のザッハリッヒな演奏の総決算。一点の無駄のないタッチ、虚飾のない真摯な演奏なのだが、1951年というのは上記のフルヴェンと同じくSP盤マスターで、カマボコ型で残響の少ない、朴訥とした雰囲気を助長させている。ともすれば何の印象も残らないまま、忘れ去られてしまう録音だが、ルームエコーが加わると自然な流れが出てくる。それでいて、残響に埋もれることなく、全体の構成が全く崩れないのが凄いところである。 |

|

バッハ 無伴奏Vnソナタ&パルティータ

シゲティ(Vn)(米ヴァンガード 1955-56)

シゲティはこの曲を神童時代からレパートリーにしていて、ヨアヒム門下のドイツ楽派を背負って立つ最重要のバイオリニストである。実は全曲演奏での録音はこれが初めてであるが、誰もが感じるのはその乾ききったというか、禅の修行僧を感じさせる厳しさである。よく精神で弾く演奏の代表のように言われるが、これは録音側のミステイク。少しエコーを混ぜると、ちゃんとストラディバリの音がするし、音階から出るハーモニーも的確にトレースされている。つまり、ホールで聴くと、ちゃんとバランスが取れる内容のものだ。 |

|

フランク バイオリン・ソナタ

ボベスコ(Vn)(英デッカ 1950)

デッカによるロンドン録音で、元はいわゆるffrrだが、テスタメントによるリマスターCD。もともとフランスのバイオリン楽派は、線が細く繊細で、録音に残すのが難しい。ほとんどの名盤と言われるものが、ロシアのアウアー系に集約されることからも、オーディオとの相性は決定的である。それに加えてデッカのffrrである。いわずもがな、高域がヒステリックになりやすい。誰もが高域の癖の除去に神経を注ぐのだが、実はデッカのデコラがEMIのスピーカーを採用していることで分かるように、中域の艶を確保しつつ、高域が少し丸い再生機器のほうがバランスが取れる。意外に見落としやすいのが、ツイーターの位相で、ウーハーと正相でつなぐのが正解。逆相だと完全にバイオリンがギスギスになる。 |

|

モーツァルト バイオリン・ソナタ集

シュナイダーハン(Vn)(独グラモフォン 1954)

ラジオ放送向けの録音だったのではないか?と思えるほどカマボコ型の音で、それでいてバイオリンの線が細いのでギスギスする。ウィーンの伝統とか言う以前の問題が累積した感じもするが、良く聴くと胴鳴りが不足していること、エコーが少ないこと、この両者が重なって悪循環しているようだ。ルームエコーが加わると、音が伸びやかになり、これらの欠点が抑制でき、下のカンパーと同じウィーンの伝統にあることが判る。 |

|

ハイドン 弦楽四重奏曲集

ウィーン・コンチェルトハウスSQ(墺プライザー 1950年代)

有名なウェストミンスター録音ではなく、地場の放送用スタジオ録音で、ハイドン協会からの委嘱を受けて全集を目指していた。プライザーの録音は完全にカマボコ型のもので、デッカのような音をウィーン風と思ってると面喰らう。今回はアメリカン・ビンテージ・スタイルで試聴してるが、少しエコーを混ぜると見違えるようになる。実はプライザーのスタジオのモニターはアルテック 604Eである。それで試聴すれば自然な音調なんだろうけど、一般のオーディオ機器はお手上げである。カンパーの甘く滴るバイオリンの音色は、それだけでウィーン情緒を感じさせる、特別な存在だ。 |

|

マリア・カラス リリック・コロラトゥーラ・アリア集(英EMI 1954)

全盛期のマリア・カラスの凄さは、モノラル期の録音でなければ判らない。かといって、ステレオ・システムで漫然と再生すると、ヒステリーおばさんのようにも聞こえ、音楽以前に拒否反応を示してしまいやすい。EMI全般に言えるのだが、中域のビロードのような光沢が出ないシステムは、全く旨みが出ない。カラスの声も、肌の艶やかさ、つまり若い女の色香が伴わないと、百年の恋も冷めてしまう。太ったおばさんが昔の恋を美しく思い出すのとは違う、旬に差し掛かった女のリアルな情念を歌にできた稀有の歌手なのだ。ホーンスピーカーでしっかり鳴らすことも重要。 |

|

ワーグナー さまよえるオランダ人

クナッパーツブッシュ/バイロイト祝祭o(独オルフェオ 1955)

クナ将軍率いるバイロイト軍の往年の勇姿を。。。と思いきや、そうは問屋が卸さない。故黒田恭一氏が「この《オランダ人》は海が主役だ」と述べたのとは裏腹に、基本はラジオ中継用のAM規格である。100~5,000Hz辺りで情報がすし詰め状態なのに加えて、オルフェオのリマスタリングが高域をかなり上げたもので、4~6kHzがガサガサする。バイロイトに行ったことがないので、残響の具合とか判らないが、聖堂風にエコーを深々と掛けてやると、何となく雰囲気が良くなる。上記の3D-Klang方式のラジオは、バイエルンのメーカー グルンディッヒのものと言えば納得するだろうか。バイエルン放送協会の録音は、これが決め手になる。 |

|

チャイコフスキー ピアノ協奏曲

ホロヴィッツ(P)、トスカニーニ/NBCo(米NBC 1941)

最後に紹介したいのは、戦時中のアメリカ、1941年のライブ録音で、ジェンセンが一番得意とする分野である。フルオーケストラを天吊りのリボンマイクで収録する手法は、この頃に既に完成されていて、古いアセテート盤の収録ながら6kHzまでビッシリと詰まっている。この時代のNBCは、研究用にランシングのアイコニックも使われていた時代で、次世代規格のことも準備していた。この録音とLP初期の1947年の録音とは、基本的に同じ規格のものである。同じことはメルヒオールと共演したワーグナー・プログラムにも言える。 |

【デジタル・エフェクターの薦め】

特にCDで聴いてる人の奥の手なのだが、デジタルチップ化されたエフェクターもアナログ感を出しやすい。私はヤマハのミキサーに付属のものを使っている。コツはエフェクター音を元信号に対し最高でも半分くらいまで、薄っすらと掛けること。押してダメなら引いてみろ、の心意気であれこれやってみよう。

●No.1 リバーブ・ホール 1

昔のPAアンプに付いてたエコーはスプリングを使ったビロ~ンとする下品なやつだったが、デジタルでシミュレーションされたホールエコーは意外に高品位である。昔はどの録音スタジオにもエコールームがあり、日本では出張録音先のホールのトイレでエコーを織り交ぜていた。オートグラフのように自身のなかにエコーチャンバーを持っているようなスピーカーが多かったことを思い出す。今のところデフォルトで使ってる。

●No.4 リバーブ・ルーム 2

上記のエコーが広いホールのような感じなら、こちらは四角い部屋の響きを模している。鳴き竜のようなフラッターエコーも混ざっており、少し高域を持ち上げてくれる。暗く沈みがちなピアノの音を聴きやすくしてくれるし、バイオリンのギスギスした感じも抜けが良くなる。室内楽向けである。

●No.16 フランジャー

高域にシュワシュワというワウ音を混ぜるものだが、隠し味のように使うと、レコードで聴くような抑揚が得られる。録音状態は良いのに、平面的になりやすい録音は、ダメ押しで使うと良い。

| レーベル |

構成 |

エフェクター |

高域 |

| 英EMI |

交響曲 |

No.1 |

正相 |

| 独グラモフォン |

交響曲 |

No.1 |

逆相 |

| 米コロンビア |

交響曲 |

No.1 |

正相 |

| 蘭フィリップス |

ピアノ |

No.16 |

逆相 |

| 米コロンビア |

ピアノ |

No.4 |

正相 |

| 独グラモフォン |

ピアノ |

No.4 |

逆相 |

| 米ヴァンガード |

バイオリン |

No.1 |

逆相 |

| 英デッカ |

バイオリン |

No.4 |

正相 |

| 独グラモフォン |

バイオリン |

No.4 |

逆相 |

| 墺プライザー |

室内楽 |

No.4 |

逆相 |

| 英EMI |

オペラ |

No.16 |

正相 |

| 独バイエルン放送 |

オペラ |

No.1 |

逆相 |

| 米NBC |

ピアノ

オペラ |

No.4 |

逆相 |

【ジェンセン2wayの種明かし】

まずはJensen C12R単体の特性とパルス応答。80~8,000Hzの1940年代の電蓄-AMラジオ対応の原風景。

次にジェンセンを3.5kHzクロスで切った特性。80~3.000Hzまでフラットで、倍音もしっかり乗っている。

エミネンス AD1001の特性。ベリンガーのチャンデバのクロス表示に若干のずれがあって、3kHzのつもりが3.5kHz付近にあることが判る。注目すべきはクロスで切った後も1kHzパルスを盛大に拾っている。ここがアメリカン。このおかげで、下のボーカル域とのつながりが良くなってる感じもあるが雑味も多い。

これらを合わせると、以下の特性に。ジェンセンの暴れん坊将軍を、高域のドライバーが甲冑で覆っている感じ。表面はフラットなのに、内心は高調波歪みがいっぱい。高貴なる戦闘態勢に入った音。

ページ最初へ

|