【心のつぶやき=和モノ?】

①若者文化として見た70年代

面白いもので、70s=若者文化と言いながら、当時のクリエイター達が70歳に差し掛かろうとしている。ようするに70歳の老人が若者だった頃のこと、というゴロ合わせも可能になるほど、時間が過ぎている。このため、2010年以降のトリビュート振りは団塊世代の思い出自慢のように思われがちだが、実はさにあらず、もっと若い世代からも支持されている。そうこうしいるうちに、かつて平安末期の文人が「男もすなる日記といふものを」という感じで、随筆風に語りたくなってしまった。どうか勘弁願いたい。

70歳の若者文化がトリビュートされる、その意味するところを検証する必要があるのだが、日本が高度経済成長のイケイケムードで最も輝いていた頃だとか、メガシティに成長する東京の原風景だとか、現在のJ-POPのルーツ探しだとか、シティポップ進化論とか、色々な見方があると思う。おそらく、都市生活を肯定的に捉えて歌にした最初の世代かもしれないのだ。しかし、当の本人たちの証言を集めても、誰もが夢ばかり見てた時代という一面と、混沌とした時代という意見とが一緒に出てくる。おそらく今後も総括なんてできないのだろうし、そんなことしないで在るがままにしておけば良いのだと思う。というのも、総括する=元締めとなる、という政治的な思惑がどうしても付きまとい、それ自体が70年代の思考から外れてしまうからである。かといって「ゆとり世代」がバカにされるように、時の解決を待ってフラフラと彷徨う感覚が、現在の若者にはどうも馴染めないでいるようなのだ。これが自由とその代償だ、と言われると、ほとんどの若者は二の足を踏んでしまうだろう。当時だって99%は猛烈サラリーマンとして身を粉にしていったのだ。

この思春期によくある心情風景とフィジカルな立ち位置の分裂が70年代の難しさである。都市生活者が肯定的に心情風景を描けるようになるまでの青春時代が、1970年代ということも言えるかもしれない。そしてそれ以降は、都会の在り方について思い悩むなんてことができないくらいに、資本主義が完璧にコントロールしている。ティーンズ向けの商品開発が新たなフロンティアになったのは、この時代のことであり、それまでは子供と大人に完全に分かれており、家庭という枠をはみ出ると途端に購買層が落ち込むのは当たり前だった。商品価値のバロメータとして大卒の給料が引き合いに出されるのは、自分の買い物ができる年齢を指しているといえよう。そういう意味では1970年代の若者文化は、青年層をターゲットにした商品戦略と共に、ティーンズがマーケットに対し市民権を獲得していった歴史とみることもできる。現在の都市生活で価値の有無を決めるのは、商品化できるかできないか、ということもできるだろうが、全てのものを需要と供給の消費文化に喩えるのは1970年代には嫌悪されていた。しかし実際はその悪夢の延長にあることは推して知るべしである。こうした感性にもっとも敏感だったのはSF作家たちであり、ミュージシャンはむしろラブソングのパレットのうえで踊っていたのだが、1980年代には自己愛がやがて肯定的な都市生活を描くようになったということだろう。私自身はこの手のことにずっと思い悩んできたという意味では、年少時代の1970年代を今も生きているという感じだが、かといって共感というキーワードが支配する新しいネット時代にも馴染めない。ここで書いていることも、あえて同意してもらおうと思っていないのだが、ほっとくといつまでも頭から離れないので、書いているだけである。

|

|

|

| カップヌードル(日清食品,1971) |

サッポロポテト(カルビー,1972) |

シュガーカット(浅田飴,1973) |

和モノというのも、J-POP以外全部という感じで曖昧無垢だが、ここでは演歌、アイドル、フォークの三大巨頭に続く第四局の1970年代ポップスについて扱うようにしたい。正確には、ビートルズ来日以後、YMO出現以前の、1967~78年頃までの若者向け音楽というニッチなものである。テレビ・タレントという表街道が雑誌「明星」「平凡」だとすると、「新譜ジャーナル」「ミュージック・マガジン」で新進気鋭のミュージシャンを探るという感じかもしれない。それとこれとの大きな違いは、あちらでは作詞家もしくは作曲家を「先生」と呼ぶが、こちらではラブ&ピースでミュージシャンとして対等の「友だち」だったというだけ。その少しの自由な空気を味わえるのが1970年代である。ともかくも日本のロックは、欧米のものに比べて二流と思われていたし、あちらの流行の後追いのようでもあった。歌謡ロックという商業ベースのものも多く、精神性が伺えないものも含めて、実際に売れた歌謡曲の影でひっそりと、しかも大量に録音されていたのは驚くべきことである。

ちなみにアイドルと演歌歌手は、昭和の恋愛感情の成長路線を示しており、NAVIレコードのアーカイブを聴くとアイドルでも演歌風の歌を歌うことがあるのは、作詞家、作曲家の先生たちが共通であるという以外にも、歌手としての生涯を歩むための成長を見据えたプログラムが仕組まれているからである。歌の売れ行きをバロメータとして、プロダクションとしての路線が歌手の成長を見守っているといっていいだろう。フォーク、ロック、ニューミュージックが若者の音楽として長く記憶されるのは、線路の敷かれた人間の成長という時間感覚から解放されているからである。子供であることも大人になることも保留した思春期独特の雰囲気が漂う。

その時間停止したタイムカプセルについて、今さら楽曲の進化を語るのはナンセンスかもしれない。ポストモダン時代の芸術論でミニマリズムとマニエリスムが流行したのは、人類の進歩という未来志向が蝕まれていった結果なのだ。1970年代を語るときに、高度成長期を謳歌しバブル時代に到達する未来志向を演出する人が多いが、個人的には逆の視線で見たほうがすんなりいく。経済成長に心湧き踊る都市生活を讃えているのではなく、むしろ都会とは排気ガスやドブ川に囲まれて、心まで汚れた人間たちが住む場所と考えられているのは、例えば「木綿のハンカチーフ」「卒業写真」などを聴くと、その風情が判ってくるだろう。つまり、下町の長屋が解体されビル街に生まれ変わる、という順序ではなく、常に崩壊し続ける今という時間に生きる勇気である。崩壊した後に残るものは何か? という視点でみたほうがいい。

実際には、昔ながらの街並みは戦中の大空襲や原爆で崩壊したのだが、戦後復興の旗印で覆い隠したものであった。その文化的な虚無感が、戦後生まれの世代に急激に押し寄せたとして不思議はないのである。個人的には、旧ソ連の映画作家タルコフスキーに既に現れている視線に惹かれるのである。「惑星ソラリス」で、高度成長期の始点となった1970年の首都高を、既に現代の記憶の迷宮に喩えたのは、もはや予言的ともいえる彼の感性の鋭さを示している。映像に映る首都高は八重洲周辺の河川を塞いで造ったものだが、生活の記憶を崩壊させる経済成長の冷たい感触も映し出している。1980年代の小説で言えば田中康夫でなく村上春樹という感じもあるかもしれない。この文明の崩壊と、その後に残る人間性を問い続けて歌にしたのが、私なりの和モノの定義である。なので、高度成長期の栄光を夢見て、日本の再生というのはサッパリ諦めて、半世紀続いた悪夢をもう一度考え直すネタでもある。この時代は、そういうことに相当悩んでいたのであり、それを言葉にしていかないと死活問題になったのがミュージシャンの実態であると思っている。

|

|

|

| 小さな時計(渡辺力.1970) |

ティーカップ(石塚硝子,1970) |

ニーチェア(新居猛,1970) |

1970年代という時間は、経済成長の点で目覚ましかったものの、文化的にみればどうかというと、前後の時代の分岐点という感じがする。例えば、フラワームーブメント風の家具について選ぼうとしても、イームズとか1950年代のものがポップに思われているし、プラスチックをあしらったジョエ・コロンボも1971年に死去しているのだ。三島由紀夫は1970年に自決してしまったし、星新一を1970年代で最も有名な小説家とすることには抵抗があるあるかもしれない。映画も「仁義なき戦い」とか「犬神家の一族」「幸福の黄色いハンカチ」のような感じで、歴史的なルーツのなかに事件と人生が絡みつくようなテーマが多かったように思う。そのくせ、UFO、スプーン曲げ、ヌンチャク、ノストラダムスというふうに、超人的なものに一喜一憂するのが日常的でもあった。結局、それまで支配していた価値観が解体していった時代なので、何に価値を置いてよいか判らなかったというべきか。この時代の日本的な文化といえば、高度成長期に象徴される高層ビルと猛烈サラリーマンを生んだことくらいだろう。

そうはなりたくない人が、ミュージシャンとして夢を紡いでいたのであるが、オフコースや中島みゆきのような大失恋ソングに昇華されるまで、ずいぶんと遠回りしたように思うのだ。ちょうどモーツァルトが「恋とはどんなものかしら」と歌わせた後、ヴェルディが「椿姫」でヒロインを非業の死に至らしめるまで、どれだけのイタリア・オペラを数えられるだろうか? 1970年代の恋愛ソングは少女マンガのように、一歩進んで二歩下がるという慌てぶりを楽しんでいるようでもある。その遠回り、寄り道という思想が、今は全く感じられないのは、逆にさみしい感じもするが、ストレートに結果だけを求める現代社会にとって、1970年代はまさに無駄の積み重ね、三途の川原で石を積むような、現代病の発端でもある。すべては無駄と無茶のうえに成り立っているという、完璧な消費社会に移行する日本を思い悩む余裕があったというべきだろうか。東京がテクノ・シティに生まれ変わるまでの間、ビルの谷間に咲く小さな花のような、自然の力強さを愛でる気分とでも言えばいいだろうか。ともかくニッチな世界観である。誰が、今さら、そのつぶやきに付き合うのだろうか。おそらく、今の時代のつぶやきと共感のネットワークが権力をもつ一方で、その質も問われるようになっており、その発言の質が1970年代は高かった、もしくは質の高いつぶやきだけが生き残っているということになるだろう。この過去に記録されたつぶやきを、オーディオ的な虫メガネで拡大して大音響で鳴らそうとするのは、もっといえば変態である。その変態こそ私である。オーディオ趣味とは、フェチで変態。これが実態である。

|

|

|

| ツクダ オセロゲーム(1973) |

サンリオ キティーちゃん(1975) |

任天堂 ゲーム15(1977) |

あと、和モノ関連で昔から気炎を吐き続けているのが「幻の名盤解放同盟」で、昭和のオトナが独占し続けた週刊誌ネタのようなエロ+グロ+ナンセンスの昭和風バラエティ満載の楽曲を掻き集めている。志村けんの「バカ殿」がそういう文化をテレビ番組で唯一残しているのだが、最初からお笑いと断りなく、騙されてスタジオ入りした三流歌手が、これまた人生を掛けて歌い切ってしまった崖っぷちの珍盤だらけ。四国一周、九州一周のご当地バスガイドソングさえ、温泉街で待ち受ける秘宝館を連想させるのだから、すっかりその雰囲気に呑み込まれていく。いわゆるアイドル歌謡が大人になる手前の恋愛事情ならば、人生の修羅場を何度も経験したオトナの事情をたっぷり含んだ歌が選ばれ、同じオトナ向けでも演歌のさらにディープな世界を紹介し続けている。日本のアンダーグランド・シーンを追い続けてた結果こうなったという感じで、寺山修司の映画や横尾忠則のポスターのような世界観とつながるのだが、「幻の名盤」が単独のネタや素材なら、後者には寺山ワールド、横尾ワールドと呼べるようなその先の詩情がある。そこが週刊誌ネタを歌う三流歌手との違いである。しかし「幻の名盤」というのは表現をぼかしすぎていないだろうか。後に「ディープ歌謡」「昭和レアグルーヴ」という名称が浸透していくが、最近は「和ラダイスガラージ」と称して、DJプレイで掘り出し物を惜しげなく披露するという手に打って出ている。

私自身こういうのは苦手で、例えばベンチャーズ歌謡とか「ナイトクラブの~」という名義で熟女が歌うライブ・アルバムは、自粛して買わないことにしている。大きな音で聴けるほど妻が寛容ではないからだ。かといってヘッドホンで聴いていては、よけいに怪しまれる。倦怠期に達した男女の行き場のない情欲のようなものである。しかし、なぜか結婚の前年、2005年にPヴァインから出た「幻の名盤解放箱」は買ってしまっていた。店頭トップで堂々と光り輝いた完全限定版の名前に惹かれて衝動買いしたのだ。最初の1枚目「渚の歓喜」から、してやられた~という感じで、けして安アパートでステレオで鳴らしてはいけない俗物ばかりであった。しかし、良く聴くとまじめに録られたお手本のような録音ばかりで、開放同盟の主催者が何でこれを選んだのか?という疑問は少しずつ氷塊しつつある。あえていえば、ダリやマグリットのように写実的なのに変な世界という感じで、刻銘に描けば描くほど、主題の異様さがあからさまになる。その意味では、再生音が真に迫るほど「やっちゃった」感が増幅され、家庭内で赤ちょうちんとネオンが煌めく「どこでもドア」的な世界が出現してくる。考えてみれば、「帰ってきたヨッパライ」の痕に出てきた傷を見せ合い、互いに舐めあっているような感じなのである。あと十年経って、娘に昭和という時代を説明するのに使ってみようかと思うが、青春ドラマ、刑事もの、成人映画を知らないままで聴いても、おそらく何がズレているかは理解不能だろう。昭和ネタは、娘が人生に行き詰まったときのために、大切に取って置こうと思うのだ。人生崖っぷちでもどうにかなる、という肯定的な意味と、単純には、悪いオトナには捕まるな、ということに尽きる。

|

|

|

| 大阪万博(1970) |

カンカン ランラン(1972) |

王貞治756号ホームラン(1977) |

②1970年代のヤング・オーディオ事情

日本でオーディオが一番熱かった日といえば、ほとんどの人がバブルでピークとなった1980年代を指すかもしれない。その後が散々だったので、黄金時代という人も多いのはうなずける。しかし、私はあえて70年代について語ろう。四畳半フォーク、演歌、アイドル歌謡、ニューミュージック…そのどれもが、あまりにテレビやラジオで聞きなれてしまったため、それがオーディオ的にどれだけのポテンシャルを秘めているか、あまり自慢する人はいない。それもそのはず、スタジオやライブ以外で、ちゃんとした音響装置で聴いた人などほとんどいなかったのだ。

しかし、それを牽引する出来事も起きていた。その幕開けを飾ったのは、FMステレオ放送と高性能カセットデッキであった。おそらくこの2つが無ければ、日本のオーディオはまだまだ特殊な人の持ち物だったであろう。FM放送に関しては、小さなモノラル・ラジカセでもその高音質は十分に分かったし、ヘッドホンを刺せばさらに高音質になった。ステレオセットでも、「チューナー」という呼び方は、FM放送用に買い足すときの名称であり、何かアリガタイものでも頂くような言いぶりである。カセットデッキについて言えば、ラジカセとは完全に性能が違っていた。ラジカセは周波数特性が6kHz付近からロールオフするローファイ仕様、カセットデッキは10kHz以上まで伸びるハイファイ仕様である。このFMチューナー、カセットデッキのためにステレオを購入した、といって過言ではない。だいたい、どのデパートにも、テレビと並んでオーディオ・コーナーがあったのだ。今から考えると、不思議な光景である。

日本のオーディオに好景気をもたらした、もっと大きな原因は、ベトナム戦争を境に起きたステレオ特需で、もともとカセットデッキの磁気ヘッドの生産で世界トップシェアを誇っていたところに、トランジスター化による買い替え需要に応えることができたアジアで唯一の国だった。日本では中産階級のサラリーマン家庭に一台あれば良かったのだが、アメリカは兵士一人に一台という売れ方だったので、延250万人の参戦数に対し100万台は優に売れたはずである。10万円のステレオであれば、1000億円規模の市場規模になる。この他に、マランツのようにOEM生産を含めると、オーディオが家電の花形と目されるのは、緋を見るより明らかである。こうして考えると、日本製オーディオは、日本人が思っている以上に海外での需要のほうが圧倒的に強かったのだと思う。

|

|

|

| アロンアルファ(1971) |

カシオミニ(1972) |

フジカラー F-II 400(1976) |

テレビ雑誌やアイドル雑誌と並んで、FM雑誌というのがあったことを覚えているだろうか。元々は、エアチェック(ラジオ番組をカセットテープに録音すること)の番組予定のために出版されたものだが、オーディオ情報も初心者向けに書かれ、そこから入っていく人も多かったはずだ。このためにオーディオタイマーなる電源スイッチもあったのである。この頃に、モニタースピーカーというオーディオ用語が闊歩するようになった。ようするに広帯域でフラット再生できるものなら、何でもそう呼んだのだが、どちらかというと高音が硬く、響きのタイトなものが多かったように思う。それ以前の60年代に、長岡鉄男氏が「胸声でコモッた音」と批判していた和風サウンドとは大きく違っていた。この頃の製品について、無響音室での測定結果のみを信頼していたことから、B&K社製スピーカー(B&Kは音響測定用マイクのメーカー)と揶揄されていたことを覚えている人もいるかもしれない。長岡氏はこうした傾向を、あくまでも原音再生の基準として論評していったのだ。現在も、重低音と超高域の再生能力で音質の傾向を掴むような言い方が多いが、こうした論法は長岡氏の影響が強いと感じている。しかし本人の評価するのは、9割以上がクラシックの録音であり、具体的な音楽の論評ではFM誌の読者を引っ張っていくことができないため、抽象的な内容にいかざるを得なかったと思われる。

ロックで新しいレコードやラジオのリクエストに出にくいコアな楽曲を聴きたい場合、音楽喫茶というのも結構大きな存在だった。コーヒー1杯で情報を買うというものだが、インターネットもない時代、最新の流行を担っていたのが音楽喫茶のマスターだったのだ。あるいはアメリカン・ポップスを朴訥と深夜放送で紹介し続けた大瀧詠一だったり。大瀧氏が1960年代初頭のジュークボックスを買い入れ、ビートルズ以前のポップスに心酔していたのは、周知の通りである。実は2世代置きの流行のスパイラルは、この時代に始まっている。親の世代が聞いた音楽を子が引き継ぐというロジックである。

一方で、欧米でソウルやディスコが流行するなかで、日本でニューミュージックが熟成されていくのは、今でいうカワイイ文化に通じるような先見性があったように思うのだ。J-POPという呼び方が生まれる前に、か細い声を撚り集めつつ広がっていったのは、1970年代という時代の得意技のように思える。例えば、この時代の日本のマンガやアニメなどが、世界的にみても多様で質が高かったように、同じポップ・カルチャーの目線でみつめる必要があるのではないだろうか。商業主義と結びついた文化を、欧米のようにアートということを言っていけないのだ。

この時代のミュージシャンと同世代だということで、和モノが団塊世代の定年退職に伴うトリビュートと思われがちだが、シティポップの音楽史からみつめると、YMOに至る進化論を読み解ける人は、当時の国内には皆無だった。つまり、その時代には誰も注目してこなかった音楽ジャンルであり、トリビュートはむしろもっと若い世代におこっていると考えるべきである。その意味ではアナログ技術そのものを知らない世代が、ふたたびオーディオ機器に向き合う起爆剤となるはずである。

【和モノの料理レシピ】

オーディオとは、料理と似ている。素材といての製品の音という限界もありながら、使いこなし次第で、色々と個性が芽生えてくるからだ。特に日本語のポップスというと、いわゆるクラシックでもジャズでもない物の全て、ということになるので、基本的にはジャンルでは分けられないのだ。そして歌謡曲の世界は、どのジャンルでもパクッてアレンジしてしまうので、おおよそ垣根というものがない。和モノとは、オーディオにとって無差別級の得体の知れない覆面レスラーなのである。

①国営放送サウンド

私なりに誤解していたことを並べると、70年代という昭和の音というイメージは以下のようになる。

- 日本的な音の基準はロクハン(16cmフルレンジ)にあり。

- アンプは10W程度の真空管か30W程度のトランジスターのプリメインで十分。

- 録音ソースはアナログ系(LPかカセット)に限る。

以上のような感じで流れる音は、必要にして十分なまさしく昭和の音。かといってラジオという枠は十分に越えており、四畳半の青春を描き出すであろう。ロクハンと四畳半というのは語呂合わせのようだが、なんとなく牛乳石鹸のような、清貧の香りさえ感じるのである。三ツ矢サイダー、森永ミルクキャラメル、サクマドロップス、大塚ボンカレー、日清チキンラーメン、サロンパス、正露丸…こうした定番商品と並んでみせても遜色のない、ロクハンの音にはそうしたバランスの良さがある。

ちなみに私がラジオ風というコンセプトでまず組んでみたのが、以下のシステム。

日本国民のオーディオ感は、NHKの放送グレードで育ったといって過言ではない。いわゆるBTS規格で統合されているが、NHK自身の製品はない。全て国内メーカーとの共同研究で成り立っている。デンオンのカートリッジ、三菱電機のスピーカー、ソニーのテープレコーダーなどが有名だが、放送業界らしくマイクにも名品が多い。東芝のBベロ、ソニーの漫才マイクなどは、音質を左右するうえで印象的なサウンドを持っていた。Bベロが近接効果で温かい胸声を含むクリーミーな音なのに対し、漫才マイクは怒号に近い過入力にもビビらない明朗な音。表現そのものにも大きな影響を与えている。

こうしたサウンド・テイストの違いについて、BTS規格であれば全て同じだと思うのは間違っている。例えばデンオンのDL-103、ダイヤトーンのP-610と言えば、NHKの放送規格を前面に出した平均点の優れた能力をもっていたが、この2つはやや違う性質をもっている。P-610はリボンマイク全盛期のサウンド傾向を示しており、音声モニターらしく、柔らかい低域、明瞭な高域という、小音量でもを聞き取りやすいように若干のラウドネスを利かしてある。音響の中心は150Hz付近と2.5kHz付近にある膨らみである。対してDL-103はFM帯域である70~15,000Hzを過不足なくトレースするように設計されており、RIAAカーブのターンオーバー500Hz、ロールオフ2120Hzの付近で起こるゆがみにかなり神経を注いでいる。つまりこの帯域の過度特性を抑え込んであるので、若干くすんでいるように聴こえる。これはP-610の時代の設計思想とは逆なのである。この違いは、昭和30年代と40年代の設計思想の違いであり、Bベロ、漫才マイクと同じくらい性格の違うものである。

1960年代が真空管ラジオからFMステレオへと大きく飛躍した時期とすれば、1970年代は逆にNHKの質実剛健さを基準にしたサジ加減でオーディオを語っていたように思う。これは1960年代はただステレオであれば売れたが、1970年代は100Hz以下の重低音、10kHz以上の超高域の再生能力にポイントが置かれた。ブルブル震えるウーハーのテレビコマーシャルに歓喜し、スズムシの音声がそれらしく聞こえるかに耳を済ましたのである。1970年代の超アナログの技術は、実行性のある音響特性という踏み台をもとに、8段までの跳び箱を16段に特注したようなものである。この時代の人たちは、そういうことが好きだったのだ。特撮ヒーロー、スポ根、超能力特番を見れば一目瞭然である。他人にスゲーと言わせたい。たったこれだけのために情熱を注いだのであるが、実はオーディオについても同じようなムードがある。アンプの回路方式だけでもどれだけスーパー、ウルトラという文字が並んだことだろう。今になってみれば、デジタル化、サイバー化されたら、一気に凍り付くような技術ばかりだったが、その無茶な意見を掻い潜って本質を見極めなければならない。日本人らしく言ってることの裏を探ることが大切なのだが、オーディオほど抽象的な言語で埋め尽くされている業界も珍しいだろうから、その基本言語であるNHKの放送規格を知って置く必要があるのだ。個人的には150~6,000Hz、40dBのAMグレードでさえ、ちゃんと再生していることは稀だと思っている。試しにAMラジオの音声をイヤホンからステレオにつないで再生すればすぐに判る。AM放送の音が悪いのではなく、スピーカーが重低音と超高域抜きにはバランスが取れないのである。言ってみれば、化粧なしでは外を出歩けない、そういう状態が一般的になっている。BTS規格を見直すとは、スッピンのオーディオを知ることである。とはいえ、生野菜をかじるようなことはせず、サラダにして食べるという程度のアレンジをしている。

しかし、このことに大きな落とし穴があることに気が付いたのは、ごく最近のことである。それは、この時代のスピーカーの仕様をみると判るのだが、バスレフはほとんどなく、エアサスペンション方式の密閉型がほとんどであり、この点ではロクハンの多くはもっと過去に遡る1960年代初頭のサウンド嗜好を示している。つまり、柔らかく広がりのある低音、定位感が明瞭な高音という組合せであり、そのバランスで音楽を聴かせてしまうのだ。このスタイルは、中域の塊だった1950年代の放送用音源に対するアドバンテージを示しており、逆に言うと500~1,000Hzの中域はくすんで落ち込んでいる。ベースは意外に深く出るが、スネアのアタックが弱い。ボーカルのような持続音は倍音が上品に乗って良いので、打楽器のアタックから浮き上がるという仕組みである。これが一般に言われる、歌謡曲の雰囲気そのものなのである。NHK放送規格の揺りかごで育った、国民的な歌手の時代に思いを馳せた歌謡曲とのバランスを考えると、ロクハンをはじめとする和風フルレンジのソツのないまとめかたに、ひとつの帰着点があることは疑いない。しかし、この重力圏を出ることで1970年代のポップスが広がっていったことも確かなのだ。1970年代には、国民的歌手の価値観にブレが生じるが、オーディオのような抽象的な電気信号の世界にも少なからず影響していると言えよう。

1970年代からのロングラン製品

|

|

|

| フォステクス FEシリーズ |

ラックスマン LX-32u |

デンオン DL-103 |

この時代には新しいタイプのフルレンジも登場した。JBL LE8Tを頂点とするメタルセンターキャップ型だが、テクニクス、パイオニア、ヤマハ、フォステクスなど、ビギナー向けの10cmから、本格的な造りの20cmまで、様々な種類のものが発売された。現在では、フォステクスのみがFFシリーズとして生産を続けているが、1970年代の雰囲気を継承するならこうした選び方も良いかもしれない。1970年代にリアルタイムで和モノを体験した世代は、ラジカセから卒業して、こうしたフルレンジからスタートした人も少なくないであろう。その意味では、原体験のひとつなのだ。

個人的な思い出では、1970年代のフルレンジは全般的に高域にキラキラしたキャラクターが強かったような感じがあり、デジタル時代になってシットリ系に変わったように思う。そういう意味では、FFシリーズはポップス向きというけど、少し大人びた音になっている。その大きな原因は、J-POPに代表されるサウンドを跨いだ時代錯誤からきている。このためポップスのサウンドにも歴史があり、軽薄という点では1970年代も2000年代も変わりないように思っても、フォーク路線とテクノ路線の違いくらいはあることは肝に銘じておきたいのだ。

個人的には、和モノを制したいと思うなら、まずフルレンジから始めて、アナログ再生の基本を知ったうえで、バージョンアップを図るほうが、最終的には近道になるように思える。

録音スタジオでは、当時のハイエンドであったモニタースピーカーに対し、オーラトーン5cのようなサブモニターが並行して使われ、これはラジオでの視聴者に合わせてバランスをチェックするものであった。特に1985年くらいまでは、有線やAM放送での聴き映えを意識して、モノラルでの試聴用に使われていたという。ステレオ音声をモノラルで聴くという行為は邪道のように言われるが、ポップスに関するかぎりは正統性がある。1985年という区切りは、試聴するターゲットがラジカセからウォークマンに移ったからで、ステレオで高域の張ったものが売れるようになった。これとは別に、オーラトーンは完璧なカマボコ型特性で、適度なラウドネス効果を自然に与えることのできる特殊な特性をもっていた。これにはオーディオ・ビギナーのことも意識して、代わりにフォステクスのFE-103が置かれていたりした。こうしたオーディオ機器を選ばない楽曲の魅力を伝えようとする戦略は今でも続いており、日本ビクターはウッドコーンのフルレンジをスタジオで使っていると、堂々と言っているところは実に立派である。そういう意味からも、フルレンジでの再生は当時のマーケティングのツボにはまっているといえる。

どこの録音スタジオにもあったオーラトーン5C。右はソニー信濃町スタジオ。

②家庭用モニタースピーカー

以上のBTS規格は、誰でも享受できる国民的なオーディオ水準を示しているが、一般に市販されるオーディオ製品は、明らかに国営放送以上の音質という謳い文句がないことには売れない。その「スーパーBTS規格」の一端を示す嗜好が、ヤマハのNS-1000Mから広がった家庭用モニタースピーカーの流行である。このモニタースピーカーというのが判りにくい用語で、100Hz以下、5kHz以上が減衰しないフラット再生で良しとする程度のものである。この点に関しては、フルレンジ自作派とは対極にあるもので、逆にいえば重低音と高音を強調したものになっている。しかし、低めの能率の密閉型をバンバンにドライブできるアンプを所有できる人がどれくらいいただろうか? またそれだけの大音響でステレオを、それもポップスを流せる環境に住んでいた人がどれだけいただろうか? おそらくこの点においては、現代もそれほど変わりないと思われるのだ。

|

|

|

| ヤマハ NS-1000M |

ケンソニック C-200&P-300 |

ナカミチ 1000 |

|

|

|

| ビクター SX-3 |

ソニー TA-1150 |

テクニクス SL-1200 |

|

|

|

| ダイヤトーン DS-251 |

サンスイ AU-7700 |

デンオン DL-103 |

これらの日本製オーディオの品質が、ポップス路線で決定的な地位を獲得したのは、ボブクリが活躍した1980年代のテンモニのイメージである。1970年代は、オーディオ業界がポップス路線に収斂するにはまだ躊躇していた。依然として、クラシックとジャズが王道だったし、今でもそれほど変わらないだろう。その意味では、70年代のオーディオ機器で聴く同年代のポップスは、少しはにかんだ感じにも聞こえるのである。逆にいえばギコチない。そのミスマッチを楽しんでいたかのように感じるのである。1970年代の未来志向という、少しノスタルジックな気分も味わえるのも、ひとつの嗜好であるが、あの頃の音と覚えている人は、相当な年寄りかお金持ちの坊っちゃんである。ともかくロックは不良でアングラ、そういう時代のなかで、楽曲を正確にモニターしようというのは、何だかおかしい気がするのであるが、いざ本格的に和モノを鑑賞しようとすると、どうしてもフルレンジより少し上のステータスを狙って、1970年代のモニター調スピーカーに食いつくのであろう。

こうした背景を補強するものとして、ヤマハのセンモニは自身のレーベル(ポプコンなどで有名)では試聴用に使っていたし、ビクターのSX-3は広く家庭用に使われたもので、大瀧詠一も初期の自宅スタジオで使っていた。こう考えるとそれなりのステータスが含まれる。しかし、なんとなく個人的には違和感を感じるのは、再生周波数を広帯域にするために、反応の重たいウーハー、鋭いツイーターという組合せが、オーディオらしさを演出するという感覚に襲われる。当時よく言われていたのは、B&K社製スピーカーという呼び名で、無響室での測定結果のみを追求して、肝心の音楽性が死んでいる、という批判である。個人的には、和モノはもっと繊細であり、カタログ上のスペック競争に踊らされたオーディオ的な文法に当てはまらない部分も多いと思っている。つまり、低音が~高音が~、と批評しているうちは、それほど音楽を聴いていないことになる。今でも聞かれる「明るくてポップス向けのサウンド」という批評は、ちゃんとポップスを聴いたことのない人の戯言である。今まで聞こえない細部まで聞こえるようになった、というよりも、肝心のボーカルやベースの表情が刻銘に再現されたほうがどれだけ有り難いか。聞こえてくるのは、ボーカルブースで録音中に、奥座敷で正座して待ってるバンドメンバーだった、というのは冗談でも言えない。しかし実際そうなりやすいのだ。

③実際のモニタースピーカー

現実の録音スタジオでは、ダイヤトーン2S-305からアルテック604E~Gに変わる過程にあった。東芝EMI、クラウン、モウリスタジオなどは604Eを使用していた。なぜか、タンノイは敬遠されていたが、実際に英EMIはこの頃にJBL

4325を導入していたのと、ビートルズが604Eで最終セッションをモニターしていた(初期は605A)のを知っていてのことだと思われる。タンノイを使用していたのは、日本コロンビア、細野氏のLDKスタジオなどであり、いわゆる大火災のあった後の新生タンノイ製である。ビートルズ・ファンの間で取りざたされるタンノイ IIILzは、むしろ東芝EMIのディスク(イコライザー、リミッタ抜きの平面的なサウンド)への反発からきていると思われるが、実際にはどこのスタジオにも使われていない。オーディオファンが騒ぐほどJBL 4340シリーズが導入された実績は意外になく、日本ビクターでは4325をいち早く導入したが、現在でも4331がマスタリングルームで活躍している。あとロック向けとして、日本で圧倒的な人気を誇るJBL 4311は、ほとんどのスタジオで使用実績はない。おそらく、同様の安価な国産3wayが大量にあったので、差別化がしにくかったのではないだろうか。低音が響くとか、高音が明瞭だとか、その程度の知識では選びようがないというのが実際である。アルファ・スタジオとCBSソニーは、まだ創設して間もないウェストレイク TM2を使用していた。これらは1980年代にはTAD、キノシタが導入されるようになる。アルテックやJBLに関していえば、生音にせまるパワーハンドリングと、それに負けないフラットネスが売り物で、この辺が日本製の自称モニタースピーカーと違うところだった。1975年頃のポップス系の録音エンジニアは自宅で、JBLについてLE8TからL88、4311、L200と、経済状況に合わせ幅広く使用していたことを考えると、業界的な常識がオーディオマニアに浸透していなかったと思われる。

ダイヤトーン 2S-305、アルテック604E、JBL 4325

1970年代のサウンドのスッキリ感は、コンソールがソリッドステート化されたからで、逆にいえば個々の音に厚みのないものになっている。NEVE社のコンソールでも、ソロテイク向けの1073、マルチ編集向きの1084があり、APIやクワッドエイトなどはマルチ向けだった。こちらは英国製の独走である。もうひとつは、マイクが従来のリボン型からコンデンサー型に入れ替わり、ノイマン社のコンデンサーマイクの初段増幅も真空管のU67からFETのU87へと変わっていった。このことも音をシャープにする傾向があり、60年代が厚めでモッサリした音なのに対し、70年代は薄くて軽快なサウンドに変化した。こうしたサウンドの変化にいち早く飛びついたのが若者たちであり、1970年代の日本のオーディオメーカーが目指したソリッドなサウンドのほうが相応しいと考えられているのと照合される。しかし録音スタジオでのモニタースピーカーは、あくまでもランシング系列のものが使われたのである。

個人的には、1970年代のランシング一族のスタジオモニターによって再発見されたのは、1950年代のモダンジャズではないかと思われる。例えばヴァン・ゲルダーの一連の録音などは、当時のオーディオシステムよりは、1970年代のアナログ技術でさらなる飛躍を遂げたといえよう。こうした考えは、1970年代の録音技術と必ずしもシンクロしていないのは皮肉ではあるが、意外にそうでもないと最近になって思い始めている。1970年代だって、ちゃんとした芯のある音で鳴らしてあげるべきだと思っている。1975年頃の録音エンジニアは自宅で、JBLについてLE8TからL88、4311、L200と経済状況に合わせ幅広く使用していたが、当のJBLを扱う高級オーディオ誌は和製ポップスを全く評価していなかった。それほどお金を掛けて真剣に鑑賞するべきものではない、というのがもっともな意見である。逆にオーディオマニアは、今でもレコードマニアから軽蔑の意味を込めて使われることが多い。正常な感性があれば、ラジカセからでも楽曲の真価は判断できたからである。極端なことを言えば、国産ラジカセとランシング・ファミリーの論戦と言えるが、海の向こうでは両者は仲良く手を繋いでいた。AMラジオでウルフマン・ジャックを聴いた人なら判るが、音楽を楽しく聴かせるという方向性に、ラジオもJBLも垣根はなかったのである。

このような状況を理解したうえで、和モノを再生するのにアルテック604GやJBL 4331を家に持ち込む人がどれだけいるだろうか? そしてアンプに日本製プリメインを当てがう度胸があるだろうか? かつて聴いたものでは、JBL

ランサー101をサンスイの1970年代前半のプリメインで鳴らしたのを聴いたが、完全に和製ポップスの世界を体現していた。この辺の価値観を変えないかぎり、和モノのオーディオ論は思考停止するのだ。

④音楽喫茶

ロックで新しいレコードやラジオのリクエストに出にくいコアな楽曲を聴きたい場合、音楽喫茶というのも結構大きな存在だった。コーヒー1杯で情報を買うというものだが、インターネットもない時代、最新の流行を担っていたのが音楽喫茶のマスターだったのだ。1970年代の喫茶店のBGM用に置いてある店舗用スピーカーは、いわゆる校内放送用のロクハン+密閉箱、または天井スピーカーというのがほとんどだったが、少し雰囲気のあるところだとビクターの球面型スピーカーなどは結構使われた。この時代にボツ規格になった4chステレオがあったが、むしろそういう効果も考えて全方位型になったと思う。同じようなものではBOSE社のダイレクト・リフレティング理論が有名で、1970年代にはまだ特異な位置にあったが、1980~90年代の商業店舗ではどこでも見かけるものであった。BOSE社を手がかりにイーストコースト・サウンドとBGMいう側面で、喫茶音楽を見直すのも面白いかもしれない。というのも1970年代のアメリカ製録音機材のUREIは、まさにこのイーストコーストのスタイルを体現しているからである。

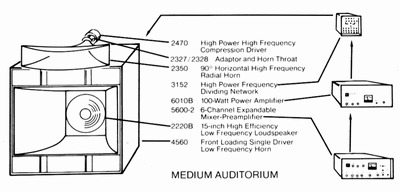

ただ音質となるとBGM以上のものにはならないので、小さなライブもできるようなロック喫茶ではJBLのユニットを使った自作が多かったようだ。1976年のミュージックライフ別冊「ロック・オーディオ&FM」をみると、基本的には洋楽が中心だが、当時のオーディオ事情が分かって面白い。PA用の4560エンクロージャーに入れたものや、少しコンパクトで4530バックロードホーンである。いわゆるロックのライブステージで使用されたものを、そのまま店舗に持ち込んだようなスタイルであり、当時の和室中心の家庭では絶対に不可能というシステムという意味で興味深い。ちなみにJBLのユニットで大音響ライブステージを構築したのは、グレイスフル・デッドというアメリカのバンドが初めてで、その後のロックコンサートでは圧倒的な影響力をもった。そのときの中心的なユニットがD130と275(2420)で、D130と帯域が被っていて出力の足りない部分は130Aと375で補完していた。いわゆる2231などは能率が悪いので使えず、075はビームワイズが細く屋外には向いていないので、エレボイのT35を使用していた。

ただ、こうしたパワーで押し切ってしまうのが正解か、というと、和モノには一方の繊細さがあるように思うのだ。和モノを希求しようとするとき、家庭用システムに流れていくのは、それが生活の一部に馴染んでいくことを、何となく望んでいるからではないだろうか。JBL自体は1960年代は家庭用が主流だったが、自宅で聴くならL44、L88、L101辺りまでが使いやすいように思う。

JBLのPA用システム:ロックコンサートで完全に覇権を握ったがロック喫茶でも人気だった

2000年代に入って「喫茶ロック」というコンピレーション・アルバムが出たが、当時のヒットチャートを追い回すようなことをせず、ソフトロック中心の丹念な選曲でなるほどなと思う一方で、フォークとハードロックという両端が切り落とされているという曰くつきのもので、大掛かりなプロモーションだった割には、逆に1970年代の日本のポップスの幅の広さが浮き彫りになった点で、ユニークな結末になったように思う。しかし、音楽の業界事情だけに対面して、しかめ面で音楽鑑賞なんてあまり似合わないのも1970年代である。ドライブ、海辺、昼寝、様々なお供にポップスがあった。そういう面の一部に喫茶店での憩いを求めるのも悪くないだろう。

この後に続ているのがLight Mellowシリーズで、こちらは1970年代後半から1980年代前半にスコープをもっており、昭和50年代というほうがふさわしい。ジャケ絵も澄んだ青空の開放的なもので統一され、カーステレオで聞き流すような曲が多い。サーフィンUSA~ロンバケというラインだけで代表させていた分野であるが、これもポップスの一断面であり、豪華なオーディオで根掘り葉掘りするような類ではないかもしれない。個人的には、1970年モノのアルバムを発掘リリースしたときに買っている。そして例のごとく根掘り葉掘り聴くのである。やはり変態である。

⑤ヘッドホン(イヤホンじゃありません)

家で大音量で聴けないオーディオマニアに好評だったのはヘッドホンで、1970年代は意外にもヘッドホンブームだった。実は、プリメインアンプにヘッドホン端子が付いたのは、この時代が初めてである。ラジカセでもFM放送をヘッドホンで聞くと、結構な音質で楽しめることも大きなメリットだったかもしれない。当時としては、パイオニア、スタックス、アイワなどを挙げることができよう。ただしオーディオ業界のくくりでは、ヘッドホンはアクセサリ部門であり、あくまでもスピーカーでの試聴がステレオ再生の基本である。ヘッドホンは頭内定位という現象があり、正確なステレオ再生ができないというのがもっともな理由だ。なので1970年代には正確なヘッドホンの批評も存在しないし、あくまでも個人的な体験で眠っている。

ちなみに1970年代のヘッドホンは外耳共鳴を考慮したDiffuse Field規格以前のものなので、全体にドンシャリな傾向があった。今でもこうした音調に愛着のある人は多く、パナソニック

RP-HTX7などはデザイン、音質ともに1970年代風そのままである。もしかすると、モニター調といわれる日本特有のサウンドは、ヘッドホンから生まれているかもしれない。ラジカセ→ヘッドホン→ステレオの順番で行くと、モニター調と言われるサウンドのネジれ具合に当てはまるのだ。

左:パイオニア SE-30、右:パナソニック RP-HTX7

ヘッドホンがオーディオ機器として認知されたのは、ソニーのウォークマンが発売された以降であり、その意味でも現在の評価がそのまま1970年代の音楽に適当か? ということは言いにくいと思う。ポップス用のヘッドホンとして、ソニーがモニター用ヘッドホンMDR-CD900STを挙げる人も少なくない。しかし、J-POPに関する考察で述べているように、外耳の共振帯域を抑えてイコライジングをブリリアントにさせるための工夫が施されており、1990年代の録音が最も似合う。1980年代ならオーディオテクニカだろうが、こちらは高域のエネルギーが強く、70年代風の滑らかなアナログ感覚が出ない。最近になってJVCスタジオがプロデュースしたモニターヘッドホンが出ているが、このことで判明したのは、Genelecのラージモニターを使っていても、MDR-CD900STと同じように中高域をシフトダウンしたトーンでモニターしているという事実で、J-POP病を脱し切れていないことにややがっかりしている。元々はヤマハのテンモニがこのトーンを持っていたのだが、テンモニが500~1,500Hzでライズする中域の張った特性をもっているのに対し、このラウドネスを排除してなお高域を落としてモニターしているのだ。おそらく中域をしっかり聞き込むようにという方針と、結果的にブリリアントな仕上がりになるということなのだろうが、J-POPだけが段々とそういうトーンがデフォルトになる(今でいうガラパゴス化していく)のが心配ではある。

1970年代にはこうした嗜好はまだ芽生えてなかったので、基本的には2.5kHz、6kHzを強調ししたトーンをもたないフラット指向である。あえていえば、スタックスの真空管ドライヴが音に色気があって良いと思うが、高価なのと屋外に持ち出せないという点が気になる。他に2万円前後でフラットネスを持つ機種として、ゼンハイザー HD558、ソニー MDR-MA900、シュアー SRH840、が良いように思う。あと、フォステクスのT20RPも昔からある機種で、醤油顔のフラットネスが和モノと相性が良さそうだ。mk3になってこっそりDiffuse Field対応になっている。こうしたヘッドホンで聴くと、1970年代の録音が意外にきめ細かく目の詰んだアナログ・サウンドであることも判るだろう。アルテックやJBLでちゃんとモニターしていた時代の遺産である。

|

|

|

| スタックス SRS-4170 |

ソニー MDR-MA900 |

ゼンハイザー HD558 |

|

|

|

| シュアー SRH840 |

フォステクス T20RP mk3n |

|

1970年代の業務用ヘッドホンではアシダ音響 ST90がシェアを誇っていたと言われるが、基本的には放送業界でのことで、それ以前から藤木電機(ELEGA)がプロ用ヘッドホンを製作しており、ソニーもMDR-CD900STを開発する際に技術提供を受けている。基本的にはDiffuse Field規格以前のフラットネスを目指しており、内耳共鳴を考慮していないためカマボコ型の特性であるが、遮音性と堅牢性から使われた。ちなみにELEGAは検聴用のヘッドホンで、フラットな音声を耳元で聴くとどう聞こえるか、という逆の意味でフラットネスをもたしている。今はゼンハイザーのダミーヘッドが測定用に使われるので、人間が測定器のように調べることはなくなった。一方で、プロ用ヘッドホンは、長時間の試聴が前提になるので、難聴を防ぐため高域の大人しいものが多い。AKG 240、KOSS Pro/4AAなども同様である。つまりスタジオで使っていたからといって、リスニング用途としてどこまで理想的なのかは疑問なのである。あくまでもラージモニターでバランスを試聴することが基本であった。この点は、ウォークマン以降の価値観からは判りにくいのである。

ちなみに私が長らく使っているのは、ソニー MDR-Z700DJで、理由は15年ほど使って全く壊れなかったから。もちろん、音質も結構そつなく何でも聞けるもので、厚みのある中低域と太い高域が、いかにもロックっぽい鳴り方で吹き上がる。この他に持っていたのは、ヨーロピアントーンのAKG

K501、ゼンハイザー HD595、それぞれ好きだったが3年くらいで断線した。まぁ独身時代のことなので、ヘッドパッドを枕変わりにして寝ながら聴いていたというのが敗因である。DJ用はそうすると耳が痛いので枕にはしなかった。それが15年の長期使用に耐えた理由である。

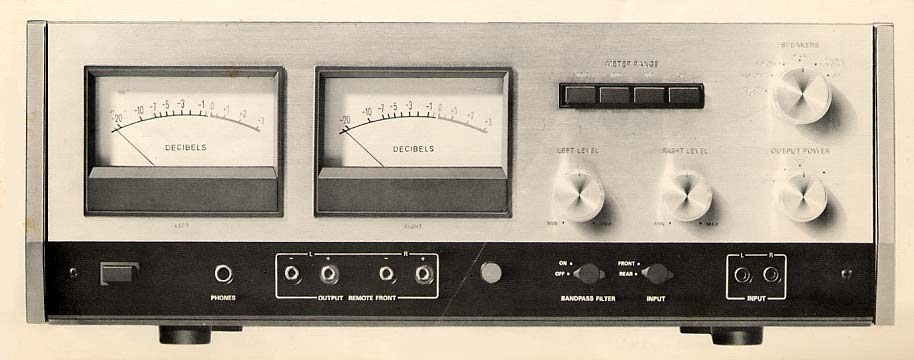

⑥レシーバー

初心者がステレオを購入するとき、何かとお世話になったのがレシーバー。チューナーとプリメインアンプが一体化したもので、これにレコードプレーヤー、カセットデッキ、スピーカーを付ければ、ステレオとしての体裁が整う。しかし一般的なオーディオ誌の製品紹介で載ることはけしてなかった。理由はデパートの電気売り場で売るものであり、専門メーカーのプライドがそれを許さなかったのかもしれない。これは欧米でも一緒で、ポータブルプレーヤー、アンサンブルステレオは、余程のことがなければ批評の対象ではなかったし、上から目線であれこれ注文つけるシロモノでもなかった。

このレシーバーの意味するところは、1970年代に全国放送が開始されたFMステレオ放送を、ラジカセ以上の音質で聴くための装置であり、出力も20~40Wという感じで、どちらかというとアンプ付きチューナーというほうが適切だろう。これを購入したときにどうしても問題になるのが置き場所で、付属のダイポール型アンテナ(ただの電線)の感度のいい壁を選ばなければならない。ラジカセのようにアンテナを自由に動かせないので、この辺が使いこなしの最初である。松下電器、東芝、日立の他、パイオニア、トリオ、クラウン、ソニーなど、海外輸出も順調だった理由もあり、どのメーカーも製造していた。私も最初はクラウン、続いてソニーと色々とお世話になった。このレシーバーで国産メーカーが国際競争のステージに乗ったのは、現在の日本マランツの元になったスタンダード工業で、1968年から設計はカルフォルニア、製造は日本というOEM生産拠点になった。日本マランツとして社名を変えたのは1975年のことで、ちょうど日本のオーディオ熱が本格化した時期に当てはまっている。

これらに付属するスピーカーはブックシェルフ型であり、20cmウーハーにコーンツイーターというのが定番で、1960年代の技術水準を引きずっていた。広告にスピーカーのことはあまり出てこないのは、ヘッドホンという手段もあったことも伺えるが、実体はよく判らない。それでも、ラジカセがモノラルの12cmフルレンジだったことを思えば、4倍以上の豪華な音が鳴るはずと期待したものである。実際にFM放送やレコードを聴く分には、躯体の大きさの分だけかなり良かったが、AM放送はボソボソ言うだけでイマイチ。結局ラジカセで聴いていたように思う。当時はフォーク、ロック系の人たちがテレビに出てくることは稀だったので、ほとんどはAMラジオで情報を得ていたため、今でもオーディオマニアというものに嫌悪感を抱いている人も少なくない。

今となっては、ラジオで当時の音楽を聴ける機会はほとんどないので、今さらレシーバーという存在もあまりチョイスとして浮かんでこないだろう。個人的には、レシーバーとラジカセの両刀使いだった頃の思い出が強いので、これらの音の再現方法は後で述べることとして、1970年代のステレオの中核にありながら、音決めの核となる全てコーン紙でできたスピーカーも現在は手に入らないことも含め、評価の難しい機材のひとつである。

⑥1970年代のステレオ総監

自分なりの推定を含めて、当時の人が歩んだオーディオ機器のグレードアップ手順を追うと以下のようになろう。

- 最初は誰でもモノラル・ラジカセである。AM/FMラジオ、カセットレコーダー、12cmフルレンジという組合せは、大型のテレビと同じサウンド規模である。周波数レンジ150~8,000Hzで音楽の骨格を聴いていた。ラジカセとテレビの違うところは、パーソナル用途として部屋に置けたこと。深夜放送などはヘッドホンでの試聴も多かったと思われ、FM放送をヘッドホンで聞くと12cmフルレンジとは全く違う高音質で聴けた。これらの音楽のパーソナルな試聴環境が1970年代のミュージックシーンと関連が深いと思われる。

- 次にレシーバー、レコードプレーヤー、カセットデッキなのだが、周波数レンジは70~15.000Hzと上下に倍増し、FMがステレオで試聴できた。レシーバーとセットのスピーカーは20cmウーハーとコーンツイーターという組合せが多く、部屋で大きな音で鳴らせないときは、ヘッドホンでの試聴も多かったと思われる。当時のヘッドホンは外耳共振を考慮していないドンシャリの音であり、コーンスピーカーの眠たい音とは対照的である。このことが国産スピーカーをB&K社製と揶揄されるモニター調へと駆り立てたと思われる。

- レシーバーを卒業して、カートリッジ、スピーカーのグレードアップを経て、レコードプレーヤーやアンプの品質にまでこだわるオーディオマニアが居る一方で、次々と出る新譜レコードの山に埋もれていくレコードマニアとの間で、意見が決裂していく。レコードマニアは音楽の文化的造詣を優先するため、オーディオ機器でその価値が左右されるという意見は、文化を金で買い叩く拝金主義に映っていた。逆にジェネレーションギャップに愛想を付かした音楽ファンは、モダン・ジャズ、クラシックを最高の音で聴くことに特化され、歌謡曲やロックをオーディオの評価から締め出した。

- 1980年代に入り、ウォークマン、CDの登場で、屋外でも高音質で音楽が聞ける環境が整うと、従来のステレオ装置をグレードアップさせる方法は、徐々に衰退していった。逆にアナログ再生技術はピークを迎え、この時代のオーディオ製品がスペック的に最高という人が多い。代わりに20世紀末は音楽のパーソナル化が頂点に達し、ミリオンセラーが続出するJ-POPの黄金時代が到来する。21世紀はネット配信という方法でレコード業界も再編されつつある。これらの結果は、1970年代のオーディオマニア、レコードマニアの両方が夢見た未来とは裏腹に、オーディオメーカー、レコード会社が共倒れの様相になっている。

- 1950年代以来、高級オーディオは貴族階級の持ち物であり、半世紀の格闘の結果、現在はそれが明らかになったと言えよう。中流家庭があれこれ金を継ぎ込むような趣味ではない。しかし、かつての音楽だけは記録されたままである。この掛け替えのない文化遺産を、ちゃんとした再生環境で残していく義務はあると思う。そうした音楽の図書館のようなアーカイヴが無い以上、音源の蒐集とモニター環境の整備は個人でやれる方向を考えなければならない。今が最も課題が判りやすく、過度的な時代だと思っている。

個人的な希望としては、音楽の図書館、試聴機器の規格化、という両面で業界が手を取り合うべきだと思う。そもそもインターネットの本来の目的は、J・C・R・リックライダーが1960年に概念化したように、人類の知識のアーカイヴ化と閲覧の自由である。商用利用は、資本主義社会のルールにおける後見人のようなもので、それ自体は目的ではない。オーディオ再生機器の規格化は、かつてNHKが放送規格を独占できた時代にあったものだが、米RCA、英BBC、独テレフンケンなど、どれも独占状態が解体された後も誰もが標準とすべき音響研究が今も生きている。そしてそのセンスも抜群だったのである。誰もが聞けば納得という当たり前のサウンドを安定した価格で提供する、それが規格化の本質であるが、文化的事業として考えれば全く違和感がない。そうした使命感が、今の日本のオーディオ業界に足らないというのは言い過ぎかもしれないが、不可能ではないと思う。パイオニア、ヤマハ、ティアック、デノン、マランツ、ラックスマン、ソニー、フォステクス、オーディオテクニカなどの技術を掛け合わせれば、簡単にシステムができてしまうだろう。潜在的なポテンシャルは高いのである。これにJBLの日本法人も加えれば、結構なものになるはずである。今はメーカー毎の競争原理でサウンドポリシーが分かれているが、何とか標準化という方向で力を合わせられないだろうかと願っている。ネットオーディオの規格化(ネット接続の自由化と広告収入ルール、テレビのようなデータ再生方法の統一など)のほうが先だろうが、ハイレゾ対応という高規格化に踊らされないスタンダードな再生機器の策定を望む。個人的には、事前に分け前を商談したあとに、パナソニック名義でこっそり出すと、世界的に売れそうな気がするのだが、ダメでしょうか? 今だからこそ船団方式なのである。

個人的に面白いと思ったのは、Hi-Fiの歴史に名を残す名スピーカーAR-3の開発者ヘンリー・クロスが、晩年に発表したTivoli Audio社のModel

Oneだ。エアサスペンション方式の密閉型ブックシェルフに留まらず、ドルビーB型ノイズリダクションを最初に実装したカセットデッキ、プロジェクションTVの開発など、安価で手軽に高品質という庶民型のAV機器の先端を走ってきたクロス氏の終着点が、モノラル・ラジオであった点は非常に興味深い。ラジオの実力としては、ソニーのICF-EX5ほどの絶対的な信頼(こいつのAM放送に賭けた執念は半端ではない)はないが、音響機器としてのモノラル音声の品質に注目したこと自体がサプライズである。実に戦後のオーディオの歴史そのものを体現した人ならではの、深い洞察に満ちた製品である。21世紀にもなって、なぜ今どきラジオ?、しかもモノラルで?、こういうHi-Fi理論の常識を覆すような疑問とは裏腹に、その音には子供から老人まで魅了する説得力があるらしい。フランスの子供が拡張用のアンテナをつなげて良い音で聴こうとする様子とか、ベテランのTVアナウンサーがラジオの歴史と一緒に紹介するのを見ると、このラジオの魅力が深いことが判る。もちろん、i-podのほうがオーディオ機器としての革新性は明白だが、Model

Oneのようなアナログ技術が提示するシンプルな音響技術もまた、国際規準(ワールド・スタンダード)の正しい姿だと思う。ネット時代を迎えたなかで、ふたたび質の良いパーソナリティが求められるとき、それに応える再生装置も必要なのである。 個人的に面白いと思ったのは、Hi-Fiの歴史に名を残す名スピーカーAR-3の開発者ヘンリー・クロスが、晩年に発表したTivoli Audio社のModel

Oneだ。エアサスペンション方式の密閉型ブックシェルフに留まらず、ドルビーB型ノイズリダクションを最初に実装したカセットデッキ、プロジェクションTVの開発など、安価で手軽に高品質という庶民型のAV機器の先端を走ってきたクロス氏の終着点が、モノラル・ラジオであった点は非常に興味深い。ラジオの実力としては、ソニーのICF-EX5ほどの絶対的な信頼(こいつのAM放送に賭けた執念は半端ではない)はないが、音響機器としてのモノラル音声の品質に注目したこと自体がサプライズである。実に戦後のオーディオの歴史そのものを体現した人ならではの、深い洞察に満ちた製品である。21世紀にもなって、なぜ今どきラジオ?、しかもモノラルで?、こういうHi-Fi理論の常識を覆すような疑問とは裏腹に、その音には子供から老人まで魅了する説得力があるらしい。フランスの子供が拡張用のアンテナをつなげて良い音で聴こうとする様子とか、ベテランのTVアナウンサーがラジオの歴史と一緒に紹介するのを見ると、このラジオの魅力が深いことが判る。もちろん、i-podのほうがオーディオ機器としての革新性は明白だが、Model

Oneのようなアナログ技術が提示するシンプルな音響技術もまた、国際規準(ワールド・スタンダード)の正しい姿だと思う。ネット時代を迎えたなかで、ふたたび質の良いパーソナリティが求められるとき、それに応える再生装置も必要なのである。

【音楽と録音の片思い】

①和モノ=エキゾチック?

和モノが、なかなかオーディオに馴染みにくい特殊な事情として、日本語の歌に全般に言えるのは、アレンジがヘテロフォニー(ユニゾンに近い平等な音価で各楽器が扱われるアレンジ)に近く、低音楽器と高音楽器の質感が明確に分離されずに、ボーカルのように演奏してしまうことである。オノマトペ(擬音)に似た、ある種の言語感覚が、どの楽器のなかにも付きまとい、それがエキゾチックと評されると同時に、オーディオの言語に合わないことも散見されるのである。そのためにも、低音と高音のタイミングが、ボーカル域と同じように揃っているのが良いのである。それとアジア系の言語の質感が、喉音のニュアンスに頼ることが多く、200~1,.000Hzに集中するのに対し、欧米系が子音の2~5kHzにニュアンスが集中することの違いがある。このことも、中高域のキャラクターで音楽のニュアンスを表現する、伝統的なオーディオ理論と乖離する原因のように思う。

こうした、どの楽器の音も等価に扱うことに慣れ親しんだのが映画業界や放送業界である。つまり言葉も効果音も一緒の扱いで流され、どの周波数でもニュアンスを観客まで届けなければならない。そういう意味では、アルテックのVOTT、RCAの家庭用ラジオは、ボーカルを中心とした表現に長けているともいえよう。しかしこれさえも、1940年代の音響理論の集大成であり、1950年代以降のハイファイ技術は、それ以上のクオリティであることを宣伝することで市場を伸ばしてきた。しかしそれは真実だったのだろうか? これが全く違うように思うのだ。つまり、経験工学的にリアリティを求めてきた1940年代の音響理論のほうが、電子工学的に分析された1970年代よりも根本的な事柄を煮詰めており、音楽として向き合うべき課題や格闘は、オーディオ業界が投げかけるスペック競争よりも、スタジオ内部やライブ会場でより鮮明になっていたと考えられる。つまり、より高品質な録音規格ではなく、効果的な音響技術という意味で、正しく表現されなければならない。その表現の矛先が、ボーカル域に隔たったニュアンスの集積であり、それと等価に並列される楽音なのである。高音楽器と低音楽器の役割の認識という楽典的な理解は基本的に存在していない。これが和モノの理解を阻んでいるように思えてならないのだ。

②ベース奏者の妙技

1970年代のサウンドを聴くと、低音のベースにかなりのタイトさが要求される。つまり、ただ低音が鳴っている程度では判りづらい、もっと表情のある駆け引きが、ドラムとベースの間で交わされていることが判る。この点に関しては、バスレフのように一定の周波数だけ強調する低音では、はっきりと音程が掴めずに判らない。あえていえば、和モノの粋はベースにあり、とでも言いたいくらい、物凄く繊細で大胆なのだ。繊細さは、間の取り方のうまさにあり、空白の余韻をほとんど支配してしまうほど、サウンドの厚みをコントロールしている。大胆さとは、単なるキーの主音を流すだけでなく、縦横無尽に駆け巡るアレンジの多様さである。つまり音量の制御が難しい電子楽器の特性を熟知したうえで、音数で音量を盛り上げていくということを、ベースでやってのけてくれるのだ。

エアサスペンション型でも低音のこもるものはあるが、決定的な違いを聞き取れるのは平面または後面解放型のエンクロージャーである。もともとギターアンプそのものが後面解放型であることから、こうした方式の強みはオーディオ的な意味では抜け落ちているわけで、楽器として考えれば至極当然のこととなる。

もうひとつは、デジタル化ということで、このベース奏者の粋を発見できたということも言える。つまり、RIAA方式では低音は弱められて刻まれるので、ダイナミックレンジは低めになりがちだが、デジタルでは比較的同じレベルで収録できる。逆にパルス性の音が耳障りになるのだが、ベース音の立ち上がりにパルス音が必須である。そして真空管バッファーアンプを噛まして倍音を強くしてやると、ベースの表情がよりハッキリしてくる。

以上のベース再生についてまとめると次のようになる。

- 無表情に思われがちな和モノは、ベースの音程、立ち上がりで豹変する。

- ベースの音程は解放型エンクロージャーでないと明瞭に出ない。

- デジタルのほうがベース音の立ち上がりは明瞭になる。

- 真空管バッファーアンプを使うことで、倍音が加わり華やかになる。

③まるで鼻歌のように

日本人のミュージシャンを再生するときに、どうしても避けて通れないのが、ボーカルの弱さである。特に70年代に入ると、素人の鼻歌のような歌い方が増殖していく。アイドル系までいくと、舌たらずの歌声がカワイイという風になる。良い意味では、風のように歌うスタイルとでも言おうか。行間を読めと言わんまでのポエムな感じもあるが、捉えどころのないひょうひょうとした感じがあるのだ。おそらく、1960年代にまだ主流だったリボンマイクから、コンデンサーマイクに移行したのが大きな理由だと思うが、これがオーディオ的に表現するのがすごく難しい。

実はこうした鼻歌で重要なのは、音の出方ではなく、音の引き際である。つまり余韻の信号が正確に鳴っていなければ、骨っぽい途切れ途切れのメロディーになってしまう。重低音は得意だが反応の重たいウーハーにボーカル域を任しているスピーカーは除外され、この点がフルレンジが優位に傾く理由になる。高域の繊細さだけでなく、むしろ中域のレスポンスの明瞭さが必要なのである。

もうひとつの声の引き際をうまく再生するのに必要なのが、信号のエネルギー変換率の良さで、1950年代に設計されたPA用スピーカーを聴いて、こうした不安は一気に解消された。実はロクハンのようなフルレンジは、ボーカル域を最も得意とするハズであるが、それは放送規格という枠にはまった場合に有効なのであって、そうでないアングラっぽい歌い方はダメである。この点では、ラジオやテレビを意識したアイドル系はしっかり収録されており、逆にフォーク、ロックは半数以上が規格外としてはじかれる。

そうなると、もとの音声学のほうまで立ち戻って再生方法を練らなければならず、個人的に行き着いたのがPA装置の老舗 JensenとAltecである。おそらく1970年代後半のJBLのスタジオモニターでは和モノの良さに気付かなかっただろうと思えるのは、低音とボーカル域との扱いのギャップである。JBLは肉付き良くグラマーなサウンドだと聞き映えがするが、例えばエゴン・シーレの描く人体のように痩せてエゴが剥き出しの音は、汚さだけが印象に残るのである。この点は、むしろ1950年代のほうが人生の暗部を知り尽くしているように思われる。同じJBLでも、ライブ会場で活躍したD130を基礎にしたシステムは、こうした心配を排除してくれる。かといってエレキ並みのシャウトも豊かな倍音で包み込んでしまう。そういうタフな音響をもっている。1960年代に設計されたLE8T、L101などもこの辺のまとめ方が巧い。おそらくウーハーがLE14であることが大きな違いだが、同じことは123Aを使ったL88や4311についてもいえるだろう。しかしいずれも生産中止であり、ビンテージ品をこまめにチェックしなければ良品を手にすることはできない。現在では4312となっているが、高域が伸びすぎているように思う。ドームツイーターの反応が早すぎるために、それより下の帯域をマスキングしてしまい、本来のダイナミックな表現がツイーターのか細い音に吸い込まれてしまうのである。中域の味を濃くするため反応の遅いコーンツイーターに戻したいところだが、1970~80年代の音楽だけを聴く人もそう多くないだろうから、難しいものである。それならタンノイ スターリング、BBC LS5/9に流れたほうが賢明である。しかしスピーカーだけで50万を超える価格面から二の足を踏む人も多いだろう。その意味でもユニット代だが6,000円を割るJensen C12Rを基本にしたシステムが気軽にアプローチできるのでオススメなのである。価格差で100倍あってもサウンドは精々2倍の違いもない。

風のような鼻歌を制覇するのは以下の要件になる。

- 音の引き際で正確な再生ができること

- 高能率で反応の強いボーカル域であること

- 放送規格から外れた不明瞭な声をタフに再生できること

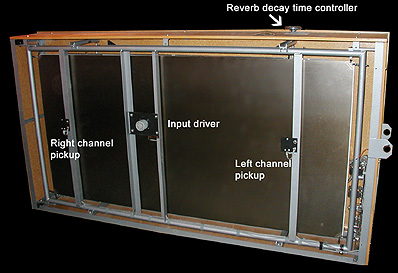

④鉄板エコーの副作用

1970年代特有のキラキラ感は、多くはEMT社のプレートリバーブによるところが大きい。それより前はエコールームによる付加が主流だったが、これの設置が場所をとって難しいので、結局はコンパクトなプレートリバーブ装置が最も使われた。それでも一畳分の大きさのものだったので、次第にAKG社のスプリング・リバーブ、Lexicon社のデジタルリバーブなど、コンパクトでメンテナンスの要らない機種に移り変わっていった。リバーブの効用は、もともとドライな音で収録されるパート毎の音に、残響音と倍音を加えて、楽音同士が相互に馴染みやすくするものだが、面倒くさいときはミックス後にトータルで掛けてしまう。

EMT #140ST プレート・リバーブ

ボブクリの登場する以前の1970年代は、サウンドステージという考え方が希薄だったので、例えば大型ステレオで歌謡曲を聴くと、とんでもないビッグマウスになって定位することも少なくない。ラジオやテレビで聴いて自然なバランスを、そのまま拡大解釈はできないのである。この点だけでも、和モノに限らず歌謡曲全般が高級オーディオ向きではないと思われる原因ともなっている。

さらにこのリバーブ成分が難しいのは、磁気テープの劣化が最も顕著に現れるため、初期のCD化のときにカッティング用のコピーテープを使って、モッサリと老け顔で再登場することになった。若々しい青春時代を回想しようとしても、色あせたカラー写真のような印象で、特に音質というのは抽象的なだけに悪い印象しか残らなかった。現在ではちゃんとリマスターされた音源も増えているので、状況は良くなったが、全くひどい話である。この繊細さを補うために、リボン・ツイーターのほうが良いように思った時期もあったが、逆にリボン・ツイーターのみが反応が先行して、リズムの芯が細くなり切れ込みが薄まるので、色々と難しいものである。

ここでの矛盾は、リバーブ成分を優先するとリズムの芯が細くなり、倍音成分が失われるとモッサリとした音になる、という二重の苦難に襲われることである。こういうことも含めて、和モノに何か穏やかな時間(陽だまりの喫茶店という具合の…)を求めがちなように思うのだ。そうしたノンポリな風合いも無きにしもあらずだが、その間に流れる時間は、けして他愛のない無意味なものではない。むしろ流れ去る時間を愛惜しむデリケートな表情に富んでいるのである。その時間感覚が描けないオーディオは、1970年代の和モノに向いていないということになる。

個人的には、和モノに聴かれるせせらぎのような音の流れは、鉄板エコーの倍音によって生まれてくるわけではない、と理解している。むしろ、ベースの丁寧な音運び、風のように囁くボーカル、こうしたオーディオ的表現から外れたところに、本来の魅力があるように思っている。

⑤深夜放送とブートレグ盤

日本でアングラな歌が最初にラジオで流されたのは「帰ってきたヨッパライ」である。関西のラジオで話題になったところを、東芝EMIのプロデューサーが大抜擢したものだが、1年奉公のいわば仕組まれたインディーズであった。そうは言っても、フォークゲリラと呼ばれる駅前ライブが流行った時代、自由で非商業的な音楽活動が玉石混交で蠢いていたのである。フォークのそうしたアマチュア精神は、その後のロックエイジにも引き継がれ、一般に白けた時代とも言われた頃を生き抜いたのだと思う。ちょうど、アメリカでボブ・ディランが、フォークの難解な詩をロックのスタイルに昇華したように、日本にもフォークの語法が熟成されるにつれ、ロックにも日本語の詩情が押し寄せてきたのである。一時期、ロックに日本語は合わないと批判する人が多かったが、1970年代には、歌詞の問題はむしろミュージシャンの重要なステータスとして、内在化されいくようになったと言えよう。アングラな価値観で放送禁止となる歌の多いなか、ライブは1970年代のミュージシャンにとって作品を生み出すのに重要な役割を果たしたと言えよう。

ところで、このライブという情報発信手段について、商業レコードのなかでは中津川系列の情報しかなかったのが、これまでの実態であった。これはアメリカのニューポートやウッドストックでのミュージック・フェスティバルの日本版という位置づけだったが、ミュージックシーンの本来の姿は、地方都市にある公会堂から発信されたと思われる。もともと講義場というデッドな特性のため、クラシック音楽には向かず、さりとてジャズをやるには広すぎるというシロモノだったが、フォークやロックにはむしろ適していたかもしれない。最近になって、英米のロックと同様に、和モノのライブのブートレグ盤が増えてきたのは、個人的には歓迎したいところだ。

一方で、ブートレグ盤の多くは会場からカセットレコーダーで収録したものが多く、その録音品質は扱いが難しい。大方は高域が減衰したカマボコ型特性で、特に高域でパルス波の立ち上がりを演出するオーディオ再生に慣れきってしまった人には、何とも我慢ならないものらしい。あえていえば、そういうオーディオ理論が確立されたのが1970年代であり、現在も評価され続ける名盤は、耳につく仕掛けを多くもっていることで、オーディオ的にも面白いものに仕上がっている録音が多い。

深夜放送の人気パーソナリティーも、即興で出る話術の巧みさでライブと並ぶ役割を担ったといえる。それだけでも楽しめるのだが、FMがどちらかというと、既にヒットした曲に限定して流すのに対し、まだあまり知られない曲はAMのリスナーのほうが良いアンテナをもっていた。音楽の質を選べば、AMだったのである。ところが、AMラジオの音は通常のステレオで聴くとどうしても変な音に聞こえる。胸声というか、ボソボソ話しているように聞こえるのだ。これはラジカセのほうが、すんなり自然に聞こえることが多い。このラジオ風の音を、通常のオーディオと同じくらい、ちゃんとした音量で聴くことができるようにするには、非常に険しい道があったのだ。普通の人なら、AMの音が悪いで済ましてしまうが、私はそう考えない。

先に種明かしをしてしまうと、結局、ラジオの音に四畳半オーディオを抜け出すだけのパワーを持たせるには、1940年代の電気拡声の音声学まで立ち戻って、低音と高音へと広帯域化させる以前のオーディオ理論に則った音響設備をトレースするのが良いのである。1940年代のスピーカーにはワイドレンジ・ユニットというのがあり、JBL D130が有名だが、WE 728、Altec 600B、Jensen P12Rなどが挙げられる。何がワイドかというと、従来の5kHzから8kHzまで伸びた程度のものであるが、まだ10W前後のアンプが多かった時代のことなので、95~100dB/Wmの高能率であり、楽音の立ち上がりが早いことが特徴である。これらの一番のターゲットは、新しい放送規格であったテレビとFM放送に合わせた高品質なリプロデューサーでありながら、これでダンスホールの会場を賑わせるほどのダイナミックな再生が可能で、ジュークボックスやギターアンプに使用されたのである。ところが、この後にレコードのHi-Fi規格が立ち上がり、家庭用システムは8kHzではダメになった。一般のオーディオ史ではここまでであるが、恐ろしいのはローファイ帝国の逆襲である。1960年代末のアメリカでは90%がモノラル試聴、ドアーズのいたカルフォルニアではカーラジオで新曲をモニターしたし、モータウンのエンジニアはステレオ・ミックスの仕方を知らなかったので危うくクビになりかけた。そして1970年代のロックシ-ンでは、JBL D130がブルースとロックが生まれた時代の唯一の生き証人として、不死鳥のように蘇りライブPAの鉄板機材となったのである。私自身は、1950年代のJBL

D130の特性を知ったうえで、家庭用のため安価な新品を購入できるJensen C12Rをあえて選ぶことにしている。詳しくは以下をみてほしい。

長い闘いの続きへ

|