�y�����̑Ό��z

�@���������̘b�A���J�r���[���D���ɂȂ�Ȃ������B�Ƃ������G�����B�X��V�˂Ǝ]���A�r���E�w�C���[��`���b�N�E�x���[�̋Ȃ���������b�N�����[���̑n�n�҂ɂ��ĉ����������B���������̂��C�ɓ���Ȃ������B�������A�����̒��ł́A�ǂ����S�̒�ň����|�����Ă��āA�H�킸�����Ȋ��������āA���ꂳ�����������ɂ܂݂�Ă����B

�@�������N��1960�N��̃��b�N��R&B�ƑΌ����Ă������A�悤�₭1963�N�̃r�[�g���Y�v���ȑO�Ƃ̌q����Ɏ肪�͂��͂��߂��Ƃ���ł���B���������A���̃T�C�g���n�߂��ŏ��̎�������A�^���̃��E�h�l�X���ʂ̖��Ɏ��g��ł��āA�Â��^���͒�����̗����Ă����������{���Ǝ咣���Ă����B���ꂪ��x�̓t���b�g�w���ɖ߂����̂ł��邪�A�����ɂ��Ďv�����u���Ă���B

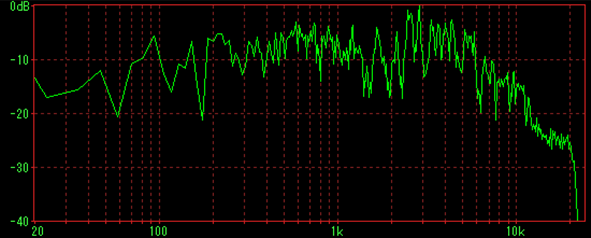

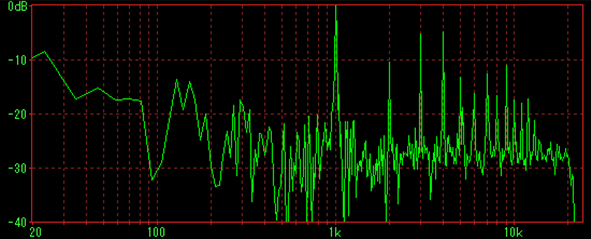

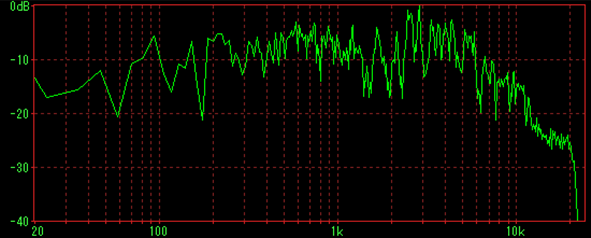

�@�܂���1960�N��Ƃ̑Ό��̍ۂɌ��������B�f�W�^���A���v�Ńj���[�g�����ɖ炵����ԂŁA����̒��悢����オ��ƃV���L�[�ȍ��悪�����ł���B

Jensen C12R�{Electro-voice 205-8A���f�W�^���A���v�Ŗ炵�������i��45�x����̑���j

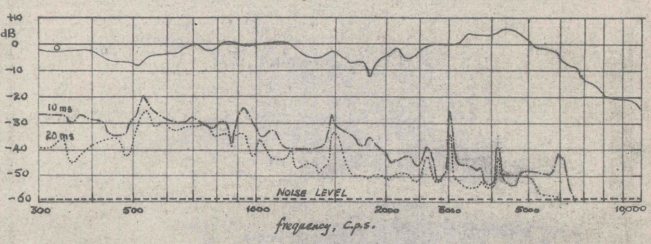

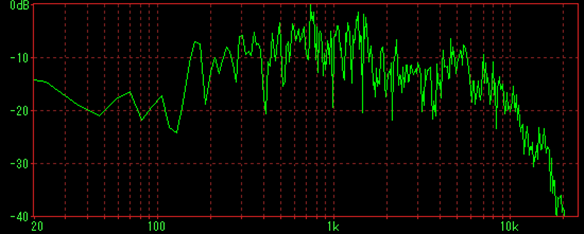

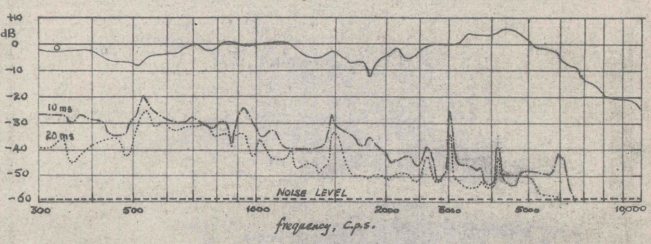

�@�Ƃ��낪�����Jensen��12�C���`����������EL84�V���O���Ŗ炵�������͈ȉ��̒ʂ�ł���B���炩��2�`6kHz�ɉ�������������Ă���B�����ăc�C�[�^�[�����205-8A�͑S������Ȃ��Ȃ����B

Jensen C12R��EL84�V���O���A���v�Ŗ炵�������i��45�x����̑���j

�@���̜߂����̌����ׂĂ݂�ƁA�����ς�Ȃقǂ̕����U���B1���g���̃p���X�g�ɑ��A���m��2,3,4�c11,12,13kHz�Ɛ����{�̔{�������܂�Ă���B

Jensen C12R��EL84�V���O���A���v�Ŗ炵���p���X���������i1kHz�j

�@���̂Ƃ��̃T�E���h�������قǂ̒���̂�����̂ŁA�������ǂ��܂ł�����̂悤�Ȋ����B�����Ŏv���o�����̂��̃V�����Ŕ�����1950�N��C�M���X���̐^��ǃ��W�I�ŁA����Ŏ����ɒ������r�[�g���Y�̉��������B�܂�A�A���v�������ς��������ŁA�����Ȃ�1950�N��̉ƒ�p�V�X�e���̉��ɓ˓����Ă��܂����̂��B�C���́H�c����Ƀ��[�[���g�Ɣ�W�����̂��Z�����Ɉ͂܂ꂽ�����B�ŁA�����Ă���̂��H�@�Ɛq�˂�ƁA�����͌��܂��Ă���B�u���[�X�ƃ��b�N�����[�����B

�@Cossor�Ё@Melody Maker 524

50�N��C�M���X�ŗ��s�����z���C�g�F |

���b�N�����[���̖��t���e�F�A�����E�t���[�h |

�yJensen�̗��j�z

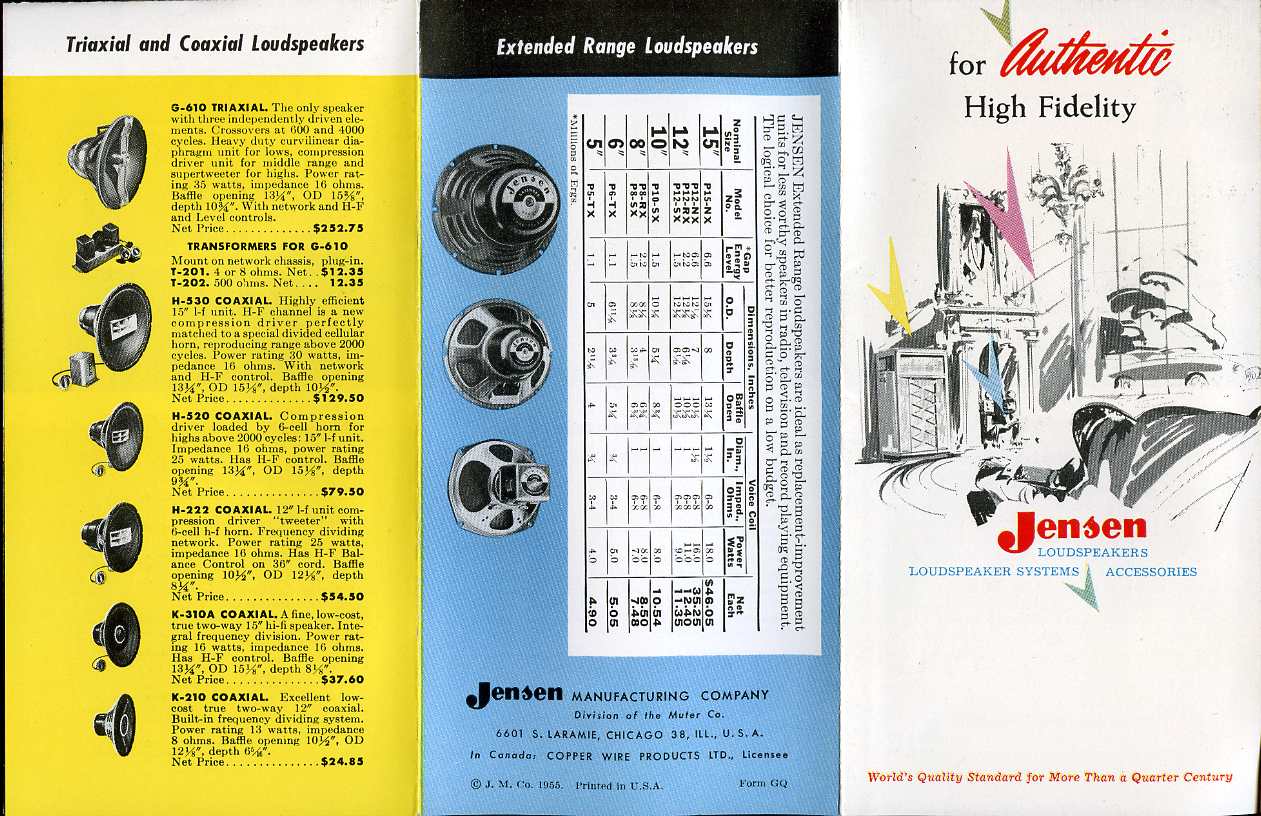

�@Jensen�Ђ̗��j�́A20���I�A�����J���y�̗��j�ł���B����͑傰���ł͂Ȃ��B

�@���������A�f���}�[�N�ږ��������s�[�^�[�E�W�F���Z���́A�A�����J�Ń��W�I�Z�p�҂Ƃ��ăX�^�[�g�������A���[�r���O�R�C���^��PA�z�[���̊J���ɂ����1917�N��Ma��navox�Ђ̑n�ݎ҂ɖ���A�˂�B���̌�A1927�N�ɓƗ����ăV�J�S�ɈڏZ���Ĉȍ~�́A�R�[���^�_�C�i�~�b�N�E�X�s�[�J�[�̐����őS�Ĉ�̃V�F�A���ւ�ɂ��������B

�@ �@

1917�N�̊X��PA���u�̃f���i���j�A1941�N�̃J�^���O�i�E�j

�@�W�F���Z���ɏ��˂��������̂́A���Ѓu�����h�ɍS�炸�A�A�b�Z���u���[����|����d�@���[�J�[�̃j�[�Y�ɉ�����OEM���Y�������ƂŁAWE�Ђ̃g�[�L�[�V�X�e������A�x�����n�E�G���Ђ̉f�ʋ@�p�X�s�[�J�[�A�n�����h�I���K���A�t�F���_�[�M�^�[�̊y��p�X�s�[�J�[�ARock-ola�Ђ̃W���[�N�{�b�N�X�p�X�s�[�J�[�A�P�[�v�n�[�g�Ђ̍����d�~�p�X�s�[�J�[�A�v���X�g�Ђ̕����p�A�Z�e�[�g�^���@�̉����`�F�b�N���j�^�[�ɂ�����܂ŁA�����镪��Ƀ��j�b�g�����������B������I�[�f�B�I�̐��E�ł́A�ق�̈ꕔ�̐��i�����m���Ȃ����̂́AJensen���X�s�[�J�[�̓A�����J�̓d�C�����Z�p�̒��j���߂Ă���A���[�J�[���̌��̂ق������傫�������ƌ�����B

�@�����ŁA�M�^�[�A���v�p�Ƃ��Ēm����P�V���[�Y�ɂ��Ē��ׂ�ƁA���X��1930�N��̔ėp���j�b�g�ł���R���T�[�g�E�V���[�Y�iA�V���[�Y�j�ɍs��������B�W���Y�o���h�̊Ȉ�PA�A�����d�~�p�X�s�[�J�[�A�n�����h�I���K���̃X�s�[�J�[�ȂǁA�l�X�ȏ�ʂŗ��p���ꂽ�B�Ƃ�����1�{��1000�l�̓�����������X�s�[�J�[�Ƃ��āA�_���X�z�[������싅��A�J�[�j�o�����܂ŁA�A�����J�����̎Ќ���ɂ͌������Ȃ����݂ƂȂ����BA�V���[�Y�͗㎥�^���������A������i�v���ɂ������̂�PM�i�p�[�}�l���g�̗��j�Ƃ����^�Ԃ�t�����B���ꂪP�V���[�Y�̎n�܂�ŁA1945�N�ɃA���j�R5�Ƃ������͂Ȏ�����ɓ���Ĉȍ~�́A�����Ȏ��ŋ쓮�ł��邱�Ƃ��ŐV�̋Z�p�Ƃ��Đ�`���ꂽ�B�܂�AP�V���[�Y�͐�O���瑱���ėpPA�X�s�[�J�[�̋K�i�����̂܂܌p���������̂Ȃ̂ł���B

1942�N��Alied����̒ʐM�J�^���O�A�ɏ��ł����͂ȃA���j�R�T���i1945�N�j

�@����P�V���[�Y�́A1947�N�ɃJ�^���O���X�V���A�]���̃R���T�[�g�V���[�Y�ł���PM12��P12N�ցA����̉��i�����̃X�^���_�[�h�V���[�Y�Ƃ���P12R�AP12S�A�����肳��Ɉ�����P12T���V���ɒlj����ꂽ�B����͐��Ɉꎞ�I�ȃC���t���ɂȂ�A�S�Ă̕������㏸����Ȃ��ŁA5�N�O�̉��i�����u���őΉ���������ł��o�������ƂɂȂ�B���Ȃ킿�A1942�N�̃R���T�[�g�V���[�Y��A12��$14�APM12��$16�������Ƃ���A1947�N�ɂ͐��̕����㏸������ŁA�����N���X��P12N�ł���$24�����AP12R�͔��l��$12�B���R�́A���̑傫���̈Ⴂ�A�R�[�����̐��^��P12N�͈�̌^�v���X�AP12R�͊ۂ߂ČЕt�����������̂��̂������B���p���@�́A���W�I�A�e���r�A���R�[�h�Đ��Ƃ�������ʂɎg����Ƃ���A�y��p�Ƃ������Ƃł͕\�ɏo���Ă��Ȃ��B�����炭�M�^�[��d�q�I���K���{�̂ɑ��t���I�Ȑg���ł��邱�Ƃ𐳂����F�����Ă������炾�낤�B���̔ėpPA�p�X�s�[�J�[���A�A�����J�����̉��[���܂œ����Ă������̂́A���̉��i�����Ȃ�̖��͂������B������Rock-ola�̃W���[�N�{�b�N�X�Ɍ���悤�ɁA�����͈���P12R�ŏ\���Ɣ��f�����̂ł���B

�@1960�N��̃R���S�����̂�����ŁA�A���j�R����Z���~�b�N�Ɉڍs����Ƃ����A�ł��������肵���̂�Jensen�Ђ������B���̂Ƃ���PA�X�s�[�J�[��C�V���[�Y�ł���BJBL��A���e�b�N���A���j�R���g�p���������͉̂����ւ̉e�������������A������y�C�ł��邾���̃}�[�W���Ă������Ƃ̗��Ԃ��ł���BJensen�Ђ̂悤�ȍL�͂Ȕ̘H��z�������[�J�[�́A�A���j�R�̍����͎�����肾�����B���̉��i�����u�����̂��A�ŁA�Ⴂ�~���[�W�V�������G���L�M�^�[����ɂ���@����������Ƃ��l����ƁA�����Ĉ����낤�����낤�ŏI�����̂ł͂Ȃ��������Ƃ�����B

�@Jensen�Ђ��I�[�f�B�I�}�j�A�̂Ȃ��ŕ]�������̂́AJBL��A���e�b�N�̂悤�Ȑ��i�̈�ѐ����Ȃ��A������\������Ă������Ƃɂ��B�܂�AG610�̂悤�Ɏ������ɔF�߂�ō������j�b�g����A�I�[�f�B�I����p�̊i��2way�A�����ă��W�I�p�X�s�[�J�[�ɂ�����S�Ă�ԗ����Ă����B���ɃX�e���I�����ꂽ1960�N��ȍ~�́A$50�ߖT�̂��̂��ł����ꂽ���C���ł������B�I�[�f�B�I�u�����h�Ƃ��Ă�Jensen�́A�c�O�Ȃ����O�I��2���̋@���̔����Ă������[�J�[�Ƃ����ʒu�ɂȂ�B

Jensen�Ђ�1955�N�J�^���O�F$4�`$252�܂ł�����i������������

�@����ŁAJensen�͐�O����Hi-Fi�Ɏ��g��ł������Ƃł��m����B1940�N�㏉������JHP-52�Ȃǂ̃R�A�L�V����2way�X�s�[�J�[�A�o�X���t�^�G���N���[�W���[�Ȃǂ��A���݂�Hi-Fi�Ƒ��F�Ȃ����̂ʂ̐l�������鏤�i�Ƃ��ēW�J���Ă����B���̎����Hi-Fi�̐��҂Ƃ��āA�I���\�����m����V���O�����������邪�A������̐��i����ʎs��ɂ͏o�Ȃ��J�X�^�����Y�i�ł������B�����V���O�̃A�C�R�j�b�N�E���j�^�[���A�����ǂ̌����p�Ƃ��Ĕ���ꂽ�̂ł���B���̃J�X�^�����Y�̃��x���܂ň����グ��ƁAWE�Ђ̉�������Auditorium�E�[�n�[��Q�^�c�C�[�^�[�����Ă���Jensen�Ђ��A�����ɉ�����Ă�����ׂ��ł��낤�B�����炭�W�F���Z�����̍T���߂Ȑ��i���ЂƂ��ă`�[���v���[��厖�ɂ������ƂȂǂŁA�l���O�ʂɏo��悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ���������Ǝv����BJensne�Ђ�Hi-Fi�헪�́A�����̏��炷��ƁA�}�C�N�̐������������y�X�e�[�W�����W�I�̃��C�u���������o�Ԃ��Ȃ��������߂ɁA�قƂ�Ǘ��ʂ��Ȃ������B

�@���̋}����Hi-Fi�̓W�J�̔g�̂Ȃ��ŁA���F��Magnavox�Ђ͉Ɠd���[�J�[�ɕ����]���BJensen�Ђ͑��p�o�c�������L���Ȃ��������A�����̊J���`�[���Ŏ����悤�ȃ��j�b�g������������ȂǁA���̉�Ђł͐�ɂ��Ȃ��悤�ȕς�������@�ŃJ�^���O�߂Ă������B1950�N��͍ō�����G�V���[�Y����A���̉���H�V���[�Y�AK�V���[�Y�ƈꉞ�q�G�����L�[���`�����Ă��邪�A1960�N��ɂ�SG300�ASG222�AH223F�ADL220�ȂǁA�������i�тŃR�A�L�V����2way��4��ނ����݂���ȂǁA�J���`�[���̗����Ԃ肪�ڗ��B������OEM�ő��Ђɋ����������j�b�g������̂ŁA����ɍ�����[�߂�̂��B�����炭OEM�_��x�ɔ���グ���m��ł���ŗǂ̕��@�������̂��낤�B�����悤�ȕ��@�͉p����Goodmans�Ђ�h�C�c��Isophon�Ђ�����Ă���A���̕ӂ̎���͂ǂ̍��ł������ł���B��������������d�Ȃ荇���āAJensen�Ђ̃u�����h�͂ǂ��ɂł������C�̂悤�ȑ��݂Ɋg�U���āA1960�N�㖖�Ɉ�[���j�����̂ł���B

�@������Jensen�Ђ̃G�N�X�e���h�����W�E�X�s�[�J�[�̊T�v���܂Ƃ߂�ƁA1930�N��ɔėpPA�Ƃ��ă_���X�z�[���Ɏg���Ĉȍ~�A�M�^�[�A���v�A�W���[�N�{�b�N�X�ƁA1960�N��Ɏ���܂ł̃A�����J���E�|�b�v�X�̉��䍜�Ƃ��āA�ǂ��ł������鏤�p�I�[�f�B�I�ݔ��̂ЂƂ��������Ƃ�����B�I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ��Ă�Jensen�Ђ́A���̃u�����h�̑��p���̂��߂ɏœ_���i��Ȃ����A�n�ƈȗ���PA�p�G�N�X�e���h�����W�E�X�s�[�J�[�ɂ��ẮA��т������ĂȃT�E���h���|���Ă����ƌ����悤�B���̋K�i�́A�ˑR�Ƃ��Đ�O�̓d�~�Ɠ������̂ŁASP�ՁAAM���W�I�A�A�Z�e�[�g�ՂȂǁA���[�t�@�C�Ɲ������ꂽ���̂̃O���[�v�ɑ����Ă���B�������A�A�����J���E�|�b�v�X�̊�{�I�ȕ����́A���̌���ꂽ�A�C�e���̂Ȃ��ŏn�����ꂽ�̂ł���B

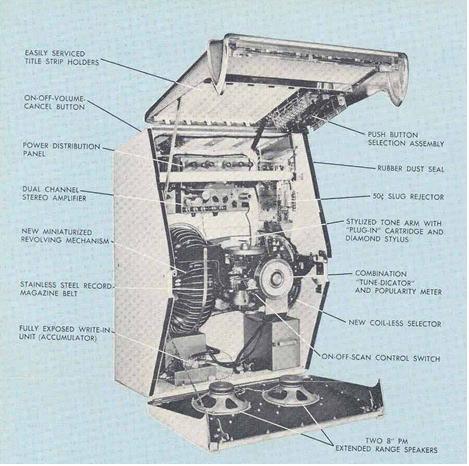

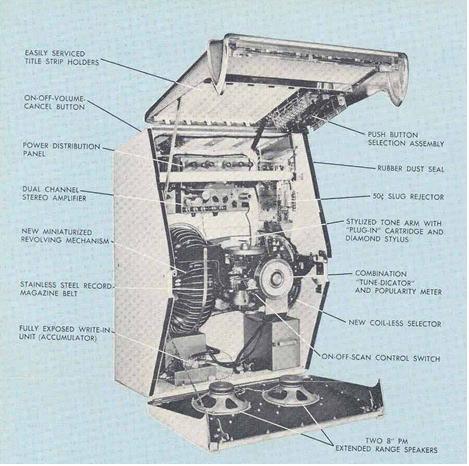

�y�W���[�N�{�b�N�X��̐V���z

�@�W���[�N�{�b�N�X��1950�N���ʂ��ĉԌ`�̃I�[�f�B�I�@�킾�������A�ӊO�ɂ��̒��g�ɂ��Ēm���Ă���l�͏��Ȃ��B�������̃M�~�b�N�ȃI�[�g�`�F���W���[�̓����ɐS��D��ꂪ�������A�I�[�f�B�I�̋@�\�Ƃ��Ă͂��Ȃ�V���v���ł���B

�@�L����Rock-ola�Ђ̋@��ɂ��Č����ƁA��ԏ����ȃ^�C�v��Jensen��8�C���` P8R�~2���A�����傫�߂̂��̂ł�12�C���`��P12R�~2����RP103�c�C�[�^�[���t���Ă�����x�B�A�����J�̃r���e�[�W�@��Ől�C�̂���A���e�b�N��VOTT�͋����AJBL�̉ƒ�p�V�X�e���Ɣ�ׂĂ������̂�����̂��B�����6L6��6BQ5�̃v�b�V���v���A���v�ŋ쓮���Ă����B���m��������̃J�[�g���b�W�͂܂��N���X�^���^�������A�傫�Ȑj���ŃK���K���A�S�V�S�V�炵�Ă����B���d���ɃR�C�����g���������i���g�p���ꂽ�̂̓X�e���I����ɂȂ��Ă���ł��邪�A�m���Ă̂Ƃ���1960�N��ɓ����Ă��h�[�i�b�c�Ղ̔����̓��m�����ł���B�J�[�g���b�W�̃X�e���I���́A�X�e���I�Ղ������Ȃ����x�̂��̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@ �@

Rock-ola�Ђ̃W���[�N�{�b�N�X Tempo II�i1960�N�AP12RX��2�Ƀz�[���c�C�[�^�[�j

Rock-ola�Ђ�Model 100 �X�e���I�E�W���[�N�{�b�N�X�i1962�N�AC8R��2�̂݁j

Tempo�p�̃A���v�i���F���m����6L6�~2�A�E�F�X�e���IEL84�~4�j

�@�Ƃ���ŁA����P8R�Ƃ�P12R���Ăǂ������X�s�[�J�[���Ƃ����ƁAJensen�̗��j�̂Ȃ��ł́A1947�N�̔������͔ėp��PA�X�s�[�J�[�Ƃ��Đ�`����A���W�I�A�e���r�A���R�[�h�A������d�C�����@��ɍœK�Ƃ���Ă����B�������A���݂̓M�^�[�A���v�ɂ̂ݎg���Ă��āA�G���L�M�^�[���L�̋����f�B�X�g�[�V�������o�����߂̂�����H�v���Â炵�Ă���B�Ȃ̂ŁA�قƂ�ǂ̃I�[�f�B�I��]�Ƃ́A�����c�݂̋������[�t�@�C�d�l�Ƃ��Đ������Ă���B�Ԉ���Đ������ł��AHi-Fi�p�ɂ��g����Ȃ�Ă��Ƃ͌����Ȃ��̂��B

�@�Ƃ��낪�A���������m�����~���[�t�@�C�̐M���҂��鎄�ڂ̂��ዾ�Ɋ|�������̂ł���B�ŏ��́A����p�̃��[�R�X�g�V�X�e�����\�z���悤�ƁA12�C���`�ň�Ԉ���C12R����ʉ�����ɓ���A�J�[�X�e�p�ɊJ�����ꂽ�������f�W�A����g�ݍ��킹�Ă����B�Ƃ��낪�AEL84�V���O���A���v�Ŗ炷�ƁA���ꂪ���h�ȃ��m�����̃W���[�N�{�b�N�X�Ɍ����ɉ������B����ECL82��ECL86�ł��������ʂɂȂ邾�낤�B�������A����܂Ŏ��]�Ԃŏ�����ꐶ���������œo���Ă����Ƃ�����A��C�ɉ������~���悤�ȉ��K�ȋC���ɂȂ����B

�y�C�M���X�a���������������ҁz

�@�A�����J���|�b�v�X�ƕ��s���āA�p�����b�N�Ɗ֘A�̐[���I�[�f�B�I�ɂ��ďЉ�Ă������B

�@�����̓��{�l�́A�p�����I�[�f�B�I�ɂ��āA�^���m�C��N�H�[�h�̐��i���v�������ׂ邪�A�C�M���X�a�Ƃ�����ꂽ�����I�ȃC���t���́A�s�v�c�Ȍ��ۂB�������܂��Ƃ��āA�C�M���X�l�ɓ��L�̂r�o�Ղւ̈������������悤�B�ܖ��N�S�u�I�[�f�B�I����v�ɂ́A1963�N�ɃC�M���X��K�ꂽ�Ƃ��̂��ƂƂ��āu�p���Ƃ����Ƃ���́A�d�~�ɑ��Ă͑�ϕێ�I�ŃP�`���{�ȍ��ł���B�A�����J����{�ŃX�e���I�S���̍����ł����A�C�M���X�̃��R�[�h���D�Ƃ͂܂����\����]�̂r�o�i�k�o�̃��m�[�����Ղł͂Ȃ��I�j�Œ����Ă���B�s�̂̃J�[�g���b�W���A�r�o�E�k�o���p�łȂ���Δ���Ȃ��Ƃ����B�����h���ɂ����݃V���A�[�̃J�[�g���b�W�͎s�̂���Ă��邪�A�u�P�T�̇U�^�͂��납�A�u�P�T���畔�i�J�^���O�ɍڂ��Ă��Ȃ��B�����Ȃu�P�T�ȂǒN������Ȃ����炾�B����قǃP�`���{�ȍ����B�I���g�t�H���͂������ɏo����Ă���B�������w�nj����̔��p�ł���B�r�o�t�^�f�s����\�O�|���h�\�\�M�݂ɂ��ēl�A�ܐ�~�������낤�\�\������\���������̌����ɂ��Ȃ���ΒN�������Ă���Ȃ��B���������������B�v�ƋL���Ă���B���̓_���l�����āADecca�Ђ̍����X�e���I�E�R���\�[��Decola��78��]�Ղł������ȉ���t�ł�Ə^���Ă���B

�@���̂��Ƃ͉��������Ă��邩�ƌ����A�S��㇗��ɂ݂���p���I�[�f�B�I�@��̂قƂ�ǂ́A�ꕔ�̏㗬�K�����C�O�����̓��Y���ł���A�C�M���X�����̂����̊Ԃɓ͂����Ƃ͋H�ł������Ƃ������ƁB�����đ����̐l���d�~�iRadiogram�j�������ARIAA�ɂȂ������78rpm�Ղ��ɒ����Ă����̂ł���BQUAD�ł����A1967�N������33�^�v���A���v�i�g�����W�X�^�[���j��5kHz�̃n�C�J�b�g�t�B���^�[�����Ă������炢�ł���B�����̃C�M���X�������������T�E���h�́ASP�^���̉������Ƃ��Ƃ��������D�܂ꂽ�Ƃ����悤�B

�@�����ŁA1960�N��̃C���O���b�V���E�C�����F�C�W���������������C�M���X�̎�͐��i�́ADansette�Ђɑ�\�����悤�ȊȈՂȑ��v���C���[�ł������B���̓C�M���X�ł́A���R�[�h������ی삷��ׂ����W�I�ł̃��R�[�h�Đ��ɐ���������A�Â�����d�~���ƒ�ɑ��������āA�A�����J�̂悤�ɃW���[�N�{�b�N�X�͂���قǕ��y���Ȃ������B�����ŁA�p���̃e�B�[���Y���悤�₭��̏o����̂�Dansette�Ђ̂��̂������B���̃|�[���E�}�b�J�[�g�j�[�����p���Ă���A���J�r���[�ɏo������̂�Dansette��ʂ��Ăł������B���{�Ŋ���DJ�̃s�[�^�[�E�o���J�����A1960�N�㖖�Ƀ��m�����̑��v���C���[�Œ����Ă����B

�����ł����ꂽDansette�� Tempo��Bermuda

�@ �@

����Ń��R�[�h�̃`�F�b�N������Roger Daltrey

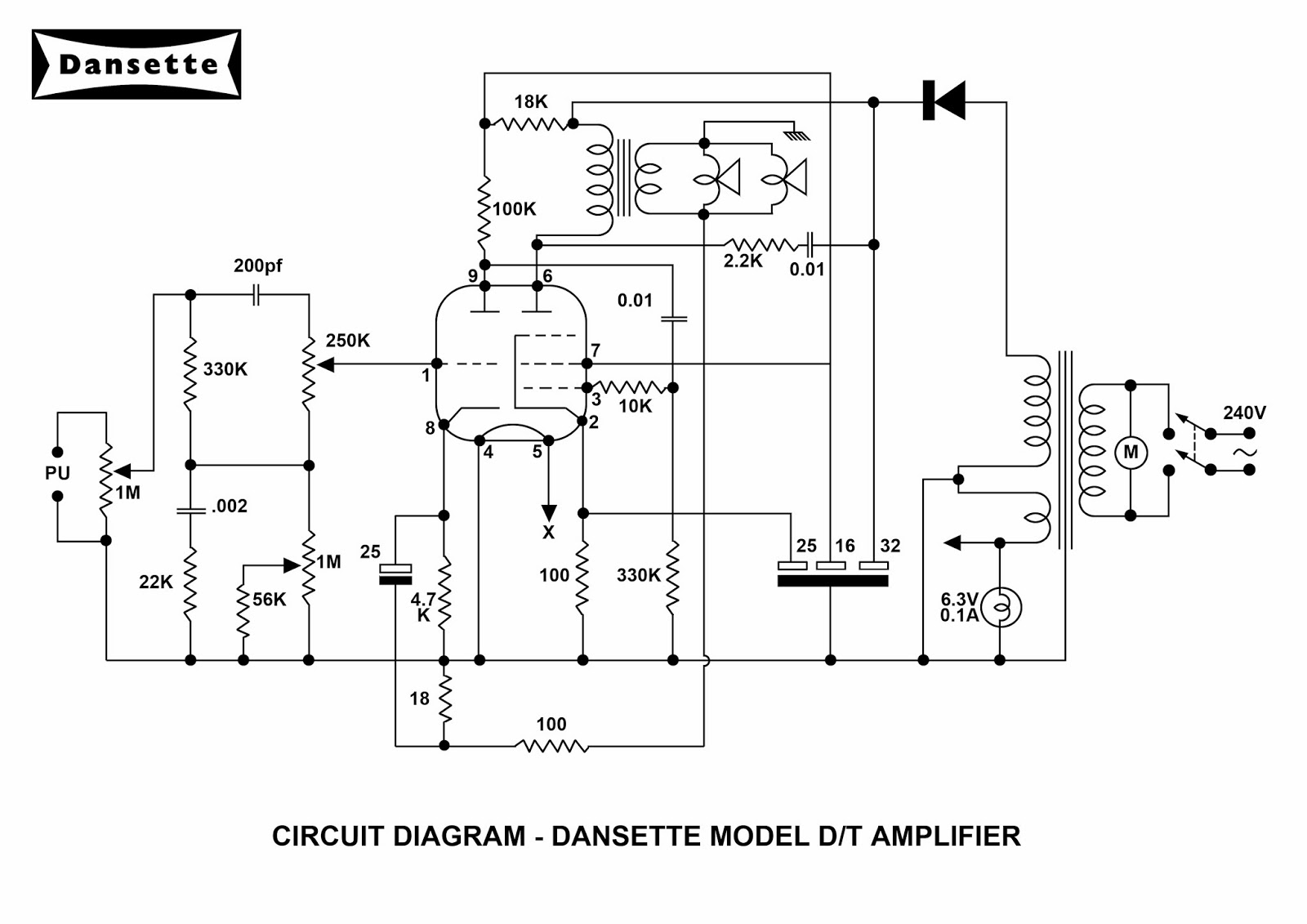

�@���v���C���[�̑����́ABSR�Ђ̃^�[���e�[�u���A�Z���~�b�N�E�J�[�g���b�W�AECL82�̃V���O���A���v�A8��5�C���`�̑ȉ~�t�������W���j�b�g�̍\���ŁA����o���Ă��锠�̕������炷��ƁA��ド�W�I�ƃ^�[���e�[�u������̉������悤�ȍ\���������B

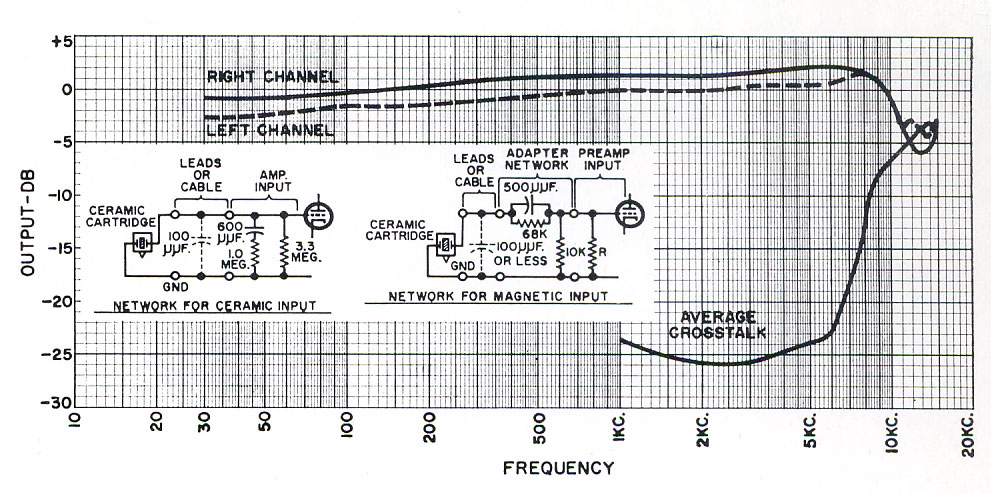

�@�Z���~�b�N�E�J�[�g���b�W�́A78��]�Ղ�33/45��]�Ղ̗��p�ŁA�m�u����]������Ɛ�ւ�����^�C�v�������Ԏg��ꂽ�B�Z���~�b�N�E�J�[�g���b�W�́A���g���C�R���C�U�[�Ɠ����悤�ȓ����������Ă���A�C�R���C�U�[�E�A���v��K�v�Ƃ��Ȃ����߁A�����ōς܂��邱�Ƃ��ł����B���̂̎��g��������30�`15,000Hz�����A���ۂ�8kHz�O��ŋ}���Ɍ�������B78��]�Ղ̎���ƈႢ�͂���قǑ傫���Ȃ��Ƃ����̂�����ŁA�X�e���I�E�J�[�g���b�W�́A�N���X�g�[�N��20dB���x�A6kHz����͂قƂ�Ǖ������Ȃ��Ƃ������́B���ꂪ�s���|���X�e���I���Đ����Ă��������X�e���I�^���̌��E�������B

�\�m�g�[���� 9T�X�e���I�E�J�[�g���b�W�̓���

�@�A���v��ECL82��������ECC85+EL84�̃V���O���Ƃ���1.5W�̂ƂĂ��ȑf�ȃA���v�B�����8��5�C���`�̑ȉ~�t�������W��炵���B�ȉ~���j�b�g�͓����̃��W�I�ɂ��悭�g���Ă������̂ŁAEMI�̍������j�b�g�ł��A6k�g�����猸������8kHz�܂łƂ������̂ł������B����ŁA2�`4kHz�Ƀs�[�N������A���ꂪ���̖��ēx���グ�Ă���̂��B

Dansette�Ђ̃|�[�^�u���E�v���C���[�̃A���v�ƃX�s�[�J�[

EMI 92390�^���C�h�����W���j�b�g

�@�������Ă݂�ƁA�C�M���X�������ALP�̔������ꂽ1950�N�ȍ~����1960�N��̑O���ɂ����āA�����͂�����d�~�̋���s��̕ǂ����z����̂ɁA���Ȃ�̎��Ԃ�v�������Ƃ�����B�r�[�g���Y�̃��R�[�h�����ƎE�������l�̑����́A�d�~�̖��c������8kHz�܂ł̉��������܂���Ă����B��������Ɍ���悤�ɁA���������X�s�[�J�[�ł����������Ɩ�H�v���A60�N��O���̃w���e�R�ȉ��ɔ�߂��Ă����悤�ɂ��v���̂��B���������L�����X�i�[�ɕ����ꂽ60�N��̉��y�́A�I�[�f�B�I�I�ȑf�{�Ƀs���g�����킹��̂�����B�A���������Ȃ��悤�Ƀs���{�P���Ƌl�܂�Ȃ����A���ł��͂����茩���Ă��A�o�^���炯�ɂȂ�B�����̐������ꂽ�X�e���I�@��Œ������ƂŁA�������ĕ]���������邱�Ƃ��\���ɂ��肦��̂��B

�@�悭�u���邢���Ń|�b�v�X�����v�Ƃ������t�����A�h���V�����̉����D�ރI�[�f�B�I���S�҂𝈝����Ă���悤�Ȍ����ŁA�|�b�v�X�ɗ����̂Ȃ��i�ǎ��̂Ȃ��j�l�̏ォ��ڐ��̌��t�Ǝv�����ق����ǂ��B�ނ���b�͋t�ŁA���[�t�@�C�ȋ@�ނł��S�n�悭��������悤�ɒ������ꂽ�T�E���h�Ȃ̂��B�����20kHz�܂Ńt���b�g�ȃV�X�e���ő剹�ʂŒ����Ĕ�]����̂ŁA�u��������������҂͍D��ł���ȁv�Ə���Ɏv���Ă��邾���B�|�b�v�X���̂ɁA1960�N��̃C�M���X�̎�҂́A���W�I��|�[�^�u���E�v���C���[�ȏ�̑傰���ȑ��u�Ń��R�[�h���Ȃ��������A����ł����b�N�̕ϊv�������ł����̂��B

�y���[�t�@�C�̉��ҁz

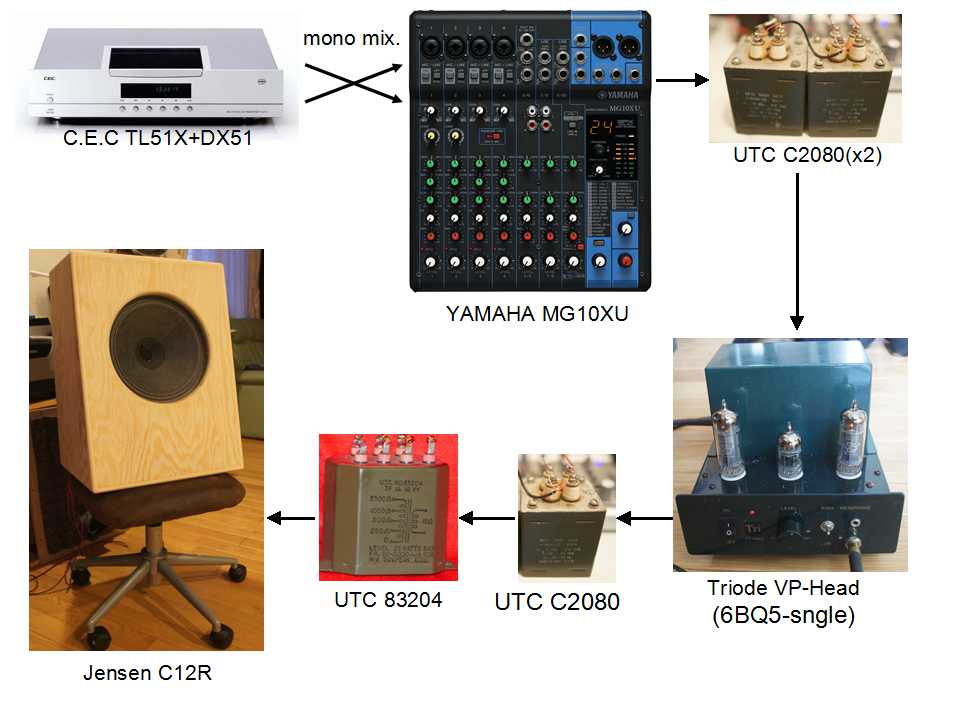

�@�A�����J���E�|�b�v�X�̉��������߂邽�߁A�č����W���[�N�{�b�N�X�Ɖp�������v���C���[�̒��g��������ƁA���ɃV���v���ȃV�X�e���ɍs�������B

- Jensen C12R�́A�`���I�ɃW���[�N�{�b�N�X�Ɏg��ꂽ�ėpPA�X�s�[�J�[�ł���B

- EL84�V���O���́A�C�M���X�ő��v���C���[�̒�ԓI�ȃA���v�ł������B

- �ȏ��2���|�����킹�āA���W�I�ȏ�W���[�N�{�b�N�X�����̃|�b�v�ȃT�E���h���ł����B

�@�A�����J���E�|�b�v�X�̉������ɂ߂�̂ɁA�ǂ������V�X�e�����K�v���H�@�̂����]�̂���JBL�A�A���e�b�N�A�^���m�C�ł��Ȃ��B�܂���B&W��W�F�l���b�N�̂悤�Ȍ���̃��j�^�[�X�s�[�J�[�ł��Ȃ��B�W�F���Z���̈����M�^�[�p�X�s�[�J�[�ŏ\���ł���BC12R��12�C���`�̂Ȃ��ł͍ł��������������A�{�C�X�R�C���a���ł�������1�C���`�ł���B���̂��Ƃ́A����L���@�\�͗�邪�A�����L���̂ɗL���ł���B�܂�30cm���̃X�s�[�J�[������ƁA���\W���̏d�ʋ��A���v�͕K�v�Ȃ��B�Â��v�̍��\�����t�B�b�N�X�h�G�b�W�E�X�s�[�J�[�́AMT�ǃV���O����1�`2W�̏��^�A���v�̂ق����A���Y���̐ꂪ�ǂ��A�y���e�����o�Ă����̂��B

�@���̃I�[�f�B�I�͂قƂ�ǂ���Ƌt�̂��Ƃ����Ă���B�{�i�I�ɒ�������50Hz���Y���Y���o��d�����E�[�n�[�A15kHz�ȏ���ߕq�ɍĐ�����c�C�[�^�[�����V�X�e�����A200W���̃A���v�Ŗ炻���Ƃ���B�܂�����ʊ��͗ǂ�������̎w�������ɒ[�ɋ����A80dB��̒�\���ȏ��^�X�s�[�J�[�Ńj�A�t�B�[���h�E���X�j���O����B����������@��1970�N��`80�N��O���̃I�[�f�B�I�E�}�j�A�̒�ԓI��@�ł����āA1960�N��܂ł̃��b�N��\�E���̎����ɂ͂�����Ȃ��B100Hz�ȉ���10kHz�ȏ�̎��^���͂��₵�����A�X�e���I�̃~�b�N�X�����E�Ɋy���U�蕪���������́A���������Ȃ��̂��������炾�B�����̉��y�ւ̎v��������������߂ɁA�����ė��h�ȃV�X�e����I�ڂ��Ƃ��Ă��A�I�[�f�B�I���_�̂��܂�̈Ⴂ�Ɏ��]���邩�A���s�ɂ������C�t���Ȃ��ŁA1970�N�ネ�b�N�Ɍ��т��n�}���R���N�V�������邾���ɗ��܂�̂ł���B

�@���Ƃ����ăr���e�[�W���Ƃ����v�������D�悵�āAJBL 4330��Altec 614E�{�}�b�L�� C22��MC275�A����Ƀ^���m�C IIIL���{�N�H�[�h 22��II�ȂǁA�����̍ō����x���̑g�����Ɍ������グ��K�v���A�|�b�v�X�ɂ͂���قǂȂ��悤�Ɏv���B���������i���ɂ��Ȃ��^���́A10���̂���1�����邩�ǂ����ŁA�|�b�v�X�̏ꍇ�͂قƂ�ǂ�B�`C���^���Ղɗ��܂��Ă���B�܂�A�I�[�f�B�I�@��ɂ̂߂荞�߂̂߂荞�ނقǁA���y�\�t�g�̃R���N�V������9���ɕs����������Ƃ����ߑ���ȑ��u�ɂȂ�B

�r�[�g���Y�A�t�B���E�X�y�N�^�[�A�u���C�A���E�E�B���\���A�A�����E�p�[�\���Y�c�g���Ă�@��ɓ����

�@���̂悤�ȃ��j�^�[�X�s�[�J�[�́A���ۂɓ����̃X�^�W�I�Ń~�L�V���O�Ɏg���A�����t�����^������Ƀv���C�o�b�N���������āA�ŏI�e�C�N�����߂��Ƃ����o�܂�����B�������Ă͓����悤�ȍl���������Ă���A�X�^�W�I�Œ������ł��낤���Č����悤�ƃA���R�����s���낵�Ă������A���Ƒ��肪�|�b�v�X�ƂȂ�Ǝ��������Ȃ��B�F�X�ƒ��ׂĔ������̂́A���[�^�E�����n�߃C�[�X�g�R�[�X�g�̘^���G���W�j�A�́A�Ō�̃e�C�N���ƂɎ����ċA���āA�����悭�g���Ă���AR-3�Ȃǂ̉ƒ�p�X�s�[�J�[�ʼn����߂��s���Ă������Ƃ�A���X�A���[���X�̃G���W�j�A�͘^�肽�Ă̋Ȃ��A�Z�e�[�g�ՂɃJ�b�g���Đ[��̃��W�I�ǂŊ|���Ă��炢�A���Ɨp�Ԃɂ���AM���W�I�Œ����đ��̘^���ƕ�����ׂăT�E���h�`�F�b�N�����Ă����ȂǁA�\�����Ƃ͑S���Ⴄ������炩�ɂȂ����B�܂�I�[�Z���e�B�b�N�i�{���u���j�Ȍ|�p�Ƃ�������悵���A������ɑ������|�b�v�Ȋ��o���v���̌���ɂ��Z�����Ă����̂ł���B

�}���A���k�E�t�F�C�X�t���ƃ��W���[�E�_���g���[�A�p���ƒ�ɂ悭����|�[�^�u���v���C���[�Ŏ���

�@���̈Ӗ�����Ƃ���́A�ō��i���̃T�E���h��͂���Ƃ������́A��O�����̕����ɍ��킹�āA����Ɏ���Ȃ��r��g�݂Ȃ���i�����Ƃ���A���̍��^���̂悤�ȃf���N���V�[�̎p���������Ƃ������Ƃł���B1960�N��ɍ��������������̌��z�̈�[�����y�����̂Ȃ��ɂ݂�Ƃ́A���[�t�@�C�X���̋���AM���W�I�̉��Ɛ^���Ɍ������������ƁA�ƌ��������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���̑�O��ɗ��ĂA���j�^�[�X�s�[�J�[�Ŏ������邱�Ƃ͕\�Ŕ̕����ŁA�X�̉��ł������^�o�R�Ɖ��ς̏L���Ńv���v�����鐢�E���T���Ă���̂ł���B���ꂢ���Ƃōς܂��悤�Ƃ����Ƃ���ŁA�����ɉ����̔炪�͂���Ă��܂��A����ނ���ϋɓI�ɖ\���Ă��܂����炢�́A���X�����l�Ԃ̎p���|�b�v�X�ɂ͍��܂�Ă���B

�@���������ڂł݂�ƁA�|�b�v�X�̐��E�̓t�@�[�X�g�t�[�h��X�i�b�N�َq�̂悤��B���O�����Ɠ������̂ŁA�R�[�������ނ̂ɍ����ȃe�B�[�J�b�v�����K���X�R�b�v�̂ق����������̂Ɠ������o������B����ɃK���X�R�b�v�̎��ɃX�e�b�v�A�b�v��������܂Ŏ����ƂȂ�ƁA����͖{���ɓ���̂ł���B���ǂ́A�R�[���������Ƃ����������ޕ��@�ł����āA�������Ƃ��ɖA���ǂ̒��x���ĂĊÂ��̉��������߂邩�A�X�ŗ₽���Ȃ鎞�ԂƕX�̗Z����̃o�����X���X�̑傫����ʂ͂ǂ̒��x�ɂ��邩�A�R�b�v���肪���I�Ńx�g�x�g�ɂȂ�O�����݊����̂ɍœK�ȗe�ʂ͂ǂ̒��x���A���X�A�ȒP�Ȃ悤�ł��āA���̏ꂻ�̏�őΏ����Ȃ�������Ȃ��������F�X�Ƃ��邾�낤�B���̂����ŁA�X���K���X�ɓ����鉹���y���ނƂ��A�������Ă������ɂ����ގ����Ƃ��A���I�Ńe�[�u���������Ȃ��R�[�X�^�[�̍ގ��A�R�b�v��u���₷���ז��ɂ��Ȃ�Ȃ��R�[�X�^�[�̑傫���Ƃ��A�F�X�Ȃ��̂ɋC��z��̂ł���B���������Ӗ��ł́A���ʂɎ��̋@�Ŕ����Ă���R�[�����A���H�X�̂Ȃ��Ŕ��邽�߂̕t�����l�͉����H�@�Ƃ������ɓ˂�������B

�@�I�[�f�B�I���i���̂��̂��n�D�i�Ƃ��Ă̐��i�������Ȃ�̂ƁA���Ɖ��y�Ƃ������ۓI�ȉ��l�ς����̂́A�R�[���ɑ���K���X�R�b�v�ɑ���������̂����Ȃ̂�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�P���ɍ����ȋ@����w������A�����ȉ�������Ǝv�����݂������B�������|�b�v�X�̐��E�ł́A���W�J�Z�ŏ\���ȃT�E���h��������^�����A�킴�킴�����ȋ@����w������Ӗ����ǂ��ɂ���̂��H�@�Ƃ����f�p�ȋ^����˂��������B

�@�|�b�v�X�̏ꍇ�A��L�̃��j�^�[�n�X�s�[�J�[�̂悤�ɁA���炩���ߌ��߂�ꂽ�}�j���A���ɉ����Ă���A�S�Ă̐������ۏ����悤�Ȋ��Ҋ��͂����Ԕ����Ǝv�����ق����������낤�B���������Ӗ��ŁA�K��ʂ�̍Đ����x�����ւ�@������A�����e���ۂ��Ă��A�^�t�ŗZ�ʂ̗����I�[�f�B�I���u�̂ق����A�F��ȉ��y�ɃA�v���[�`���₷���̂ł���BJensen�̃M�^�[�A���v�p���j�b�g�́A1950�N��ɂ͂ǂ��ɂł�����PA�X�s�[�J�[�Ƃ��āA�I�����t���w�^�ȉ��t���S�Ă��~�߂Ă����^�t��������B�����Ă��̃^�t���́A�A�����J���̑�G�c���ƁA�t�����N�ő�炩�ȑ��ʂ����������Ă���B���͂ɉs���ڂ������ďs�ʂ���悤�Ȃ��Ƃ������A�ǂ̂悤�ȑ���ł��W���[�N�������ĂƂ�������b�𑱂��悤�Ƃ��銴���ł���B�������A������̂ق����A�ǂ�ȃw���e�R�ȃT�E���h�ɐڂ��Ă��A�u���Ȃ����l�ς������Ă��邱�Ƃ��O��ł�����B�|�s�����[���y�̃o���G�e�B�[�ɑ��āA�����̉��l�ς��n�b�L�����Ȃ��̂ŁA���j�^�[�n�ŃT�E���h�̊�𑵂���Ƃ����l�����\���ɂ��邩�炾�B

�@���̈Ӗ��ł́A���Ȃ̂���Jensen�̃M�^�[�A���v�p���j�b�g���I�[�f�B�I�p�Ƃ��Ďg���ꍇ�A���i�ʂ���݂ăr�M�i�[�����ł���Ɠ����ɁA�T�E���h�̎��̓x�e�����ł��\���ɋᖡ���d�˂Ȃ��ƁA�̍ق�����Ȃ��Ƃ��낪����B�ǂ̂悤�ȉ��y�ł��A�Ă����āA���ꗧ�Ă̂܂ܓ͂���A�Ƃ������l�ς��D�悳��郆�j�b�g���B���̈Ӗ��ŁANFB�ł�����߂ɂ����A���v�����A�����̘c�݂͍������Ă��͂�����Ԃ悤�ȉ��̏o��A���v�̂ق��������Ă���B��������̍H�v���Ȃ��V���O���A���v�̂ق����ǂ����ʂɂȂ�̂��B���̂悤�Ɍ��ʂ̓V���v�������A�����Ɏ���܂ł̓��ɖ��q�ɂȂ�g���b�v����R����B���̃g���b�v�ɉ��x���T�����A���y�̎������d�˂Ȃ���o�����X������Ă����̂��A�ӊO�Ɏ��Ԃ�v����̂ł���B���̌������A�|�s�����[���y�̃o���G�e�B�[�̍L���ɋN�����Ă��邱�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��ł��낤�B

�@���āAC12R�Ƃ��������X�s�[�J�[�̐�߂�X�e�[�^�X�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B

- Jensen P12R�́A1947�N�ɊJ������1960�N��O���܂Ő������ꂽ���j�b�g�ł���AHi-Fi�K�i�ȑO�̃X�s�[�J�[�Ȃ���A�M�^�[�A���v�݂̂Ȃ炸�W���[�N�{�b�N�X�ɂ��L���g��ꂽ�BC12R��1960�N�ォ�琻�����ꂽ�}�C�i�[�`�F���W�łł���B

- 1940�N�`60�N���78rpm�Ղ���X�e���I�^���܂ŁA�I�[�f�B�I�̋}���Ȕ��W���ɂ��������A�|�b�v�X�̏ꍇ�́A�ǂ̉��y���ŏ���AM���W�I�Ŏ������邱�Ƃ����������B�Ƃ��ɂ̓����[�X�O�ɘ^�������Ă̋Ȃ𗬂��āA���X�i�[�̔��������邱�Ƃ��������ȂǁA�l�X�Ȗʂŏ��̍Ő�[���s���Ă����B����̓j���[���[�N��V�J�S�̂悤�ȑ�s����ł͂Ȃ��A�����t�B�X��f�g���C�g�A���X�A���[���X�ł����l�ł������B

- 1950�N�㒆���܂Ńe�[�v���R�[�_�[�͍����ł܂��������y���Ă��炸�A�A�Z�e�[�g�Ղł̎��^�����������B���̎��g���̏����10kHz���x�ł���B�����ƊE�ł�1960�N������̏�Ԃ������A����̍Đ��Ŗ��Ղ���_�ł��A�R�s�[�K�[�h�̖��������˂Ă����B

- 1950�N��̃|�b�v�J���`���[�̃A�C�R���������W���[�N�{�b�N�X���A�N���X�^���J�[�g���b�W�A�G�N�X�e���h�����W�E�X�s�[�J�[�̑g�����ō\������Ă���A�����10kHz�܂łł������B

- �ȏ�̗��R�ŁA1940�N�`60�N��̉��y�̃R�A�ȕ�����100�`8,000Hz�ɏW��Ă���A�G�N�X�e���h�����W�E�X�s�[�J�[��AM���W�I�̉����K�i���ōő�̌��ʂ�������悤�ɐv����Ă����B

�@C12R�Ƃ������j�b�g�́A���Ȃ��Ƃ�1947�N����1960�N��O���܂ł��J�o�[���Ă���A����ɂ�1930�N�ォ��1940�N���SP�^���A1960�N�㖖�̃J�Z�b�g�e�[�v�^���ȂǁA���݂ł̓��[�t�@�C�ɑ�����K�i�S���L���J�o�[�ł��郆�j�[�N�Ȋg�����u���ƌ�����B������ɂ���A�L�[���[�h�́u���W�I�̂悤�ȉ��v�Ɲ�������Ă����T�E���h���A�����ɏ㎿�ɖ炵�邩�H�@�Ƃ����ۑ�ɍs�������B

�@�������Ă݂�ƁA�|�b�v�X�̎��^�ł́A�h�[�i�b�c�Ղ�SP�Ղɔ�׃I�[�f�B�I�I�ȗD�ʐ��͂���قǂȂ��A�ނ���n�[�h�ʂŊ���ɂ������R�[�h�j�̎����������Ƃ����������D�ʂɂ������Ƃ����ׂ����낤�B���ꂪ���ڕ��̑����N���V�b�N��W���Y���Ɨl���͑啪����Ă��āA�������ł�LP�łȂ�������Ȃ����ALP���w���w�����R�ƍ����I�[�f�B�I�����L�ł���l�����Ɍ��肳��Ă����B�t��1950�N��̃|�b�v�J���`���[�́A���W�I��W���[�N�{�b�N�X�ɌQ����e�B�[���Y�𒆐S�ɓW�J����Ă������̂ł���B

�@�l���Ă݂�A1950�N�㖖����1960�N��O���̃e�B�[���Y�̎w���́A�������ăX�}�[�g�Ȃ��̂������B�������o�ϓI�Ȏコ�������Ă������A���������̃g�����h�����o���̂ɁA����قǑ傰���ȃV�X�e����K�v�Ƃ��Ȃ������B����ł����y�͌��S�Ȑ����𐋂����B���̂��Ƃ�m�錮���A���[�t�@�C�ȃW�F���Z���̃X�s�|�J�[���畷�����Ă���悤�Ɏv���̂��B

�y��{�̓��m�����z

�@���l�́A60�N��̃|�b�v�X�̓��m�����Œ����̂���{�ƍl���Ă���B���R�͈ȉ��̂Ƃ���B

- �Ⴆ�r�[�g���Y�u�ԔՁv�B���m��������f���I�E���m�����i�s���|���E�X�e���I�j�ȂǗl�X�ȉ��������ꍬ���艹�y�ɏW���ł��Ȃ��B���m�����Ȃ瓯�������ŕ������Ƃ��ł���B

- 1960�N�㖖�ł��S�Ă�90���̓|�b�v�X�����m�����Ŏ������Ă����Ƃ��������̎������A�����̘^���G���W�j�A���\�I���Ă���B1965�N���܂ł́A�X�^�W�I���^�̓��m�����E�~�b�N�X���W���ŁA�X�e���I��LP�ւ̃J�b�e�B���O�̂��߂Ɍ���ҏW���ꂽ�P�[�X�����������B���[�^�E���̃G���W�j�A�́A8�g���b�N���R�[�_�[�������Ƃ��A���m�����g���b�N�ł����~�b�N�X�o�����X�����Ȃ��̂��I�[�i�[�ɂ�āA�낤���N�r�ɂȂ肩�����B

- �����̕����}�̂̓��W�I�A�e���r�Ƃ��Ƀ��m�����ł���A��O���y�̋[���̌��Ƃ��Ă̓��m�����̃X�P�[���ŕ������ق����W���I���ƍl���Ă���B���X�A���[���X�̃G���W�j�A�́A�^�肽�Ă̋Ȃ��A�Z�e�[�g�ՂɃJ�b�g���Đ[��̃��W�I�ǂŊ|���Ă��炢�A���X�i�[�̔����ׂ�Ƌ��ɁA���Ɨp�Ԃɂ���AM���W�I�Œ����āA���̘^���ƕ�����ׂăT�E���h�`�F�b�N�����Ă����B

�@�ł́A�ŏ����烂�m�����Ŏ��^���ꂽ�����Ɋւ��ẮA���̂܂܂Ƃ��āA�X�e���I�̃��m�������͂���܂ŐF�X�Ȑl���Y��ł������Ƃł���B�ȉ��ɂ��̕��@������

- �ϊ��R�l�N�^�[�Ȃǂŕ���ڑ�����1�{������B

- �v�b�V���v�������̃��C���g�����X�Ō�������B

- �~�L�T�[�A���v�ō��E�M������������B

�@���̂����P�̕ϊ��R�l�N�^�[�́A��Ԉ����ŊȒP�ȕ��@�����A�N�������]����̂́A���悪�ۂ܂��čႦ�Ȃ��A���ɏ������Ȃ��A�l�܂��ĕ�������ȂǁA�i�C���Ƃ����߂ŗǂ����Ȃ��̂����ʁB���̗��R�ɂ��čl���Ă݂��

- �X�e���I�̉��̍L�����\���t���������L�����Z�����Ă��邽�߁A�����������Ă��܂��B

- �l�H�I�ȃG�R�[�͍���ɕ�i���o�[�u�̓����ł���j���߁A���搬�������ނ���B

- �X�e���I�ŕ��U���ꂽ�������キ�A�~�b�N�X����Ɗe�p�[�g�̎コ���I������B

�@�Q�̃��C���g�����X�ł̌����́A���̕ӂ̍������R�l�N�^���̓A�o�E�g�ŁA�t���̌��ނ���}���邱�Ƃ��ł�B����ŁA�����[�h���]�^��H���o����Ĉȍ~�́A���C�����x���ŕ�������g�����X�͂قƂ�ǐ��Y����Ȃ��������߁A���Ȃ�Â��g�����X�ɗ���Ȃ�������Ȃ��B�܂��Ԃ̗ǂ��p�[�c�͍��������A�����̗ǂ����̂�������܂łɒf�O���邱�Ƃ��ւ̎R�Ȃ̂��B

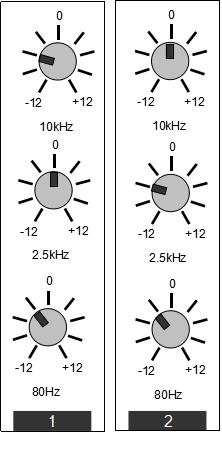

�@�����ŁA��R�̃~�L�T�[�A���v�ł̍��������A��������E�̐M����P���ɑ������킹�邾���ł́A���܂�Ӗ����Ȃ��B���}�̂悤�ɁA���E�̐M��������ƒ���̃o�����X���݂��Ⴂ�ɂ��������邱�ƂŁA��L�̖��͂قƂ�lj�������邱�Ƃ��������B����ƒ���̃o�����X���A�}6dB�ō��E�݂��Ⴂ�ɂ�����@�ŁA�[���X�e���I�̔��̑���ł���B���ɂ�����A�t-�^���X�e���I�����ƌĂԎ��ɂ��悤�B �@�����ŁA��R�̃~�L�T�[�A���v�ł̍��������A��������E�̐M����P���ɑ������킹�邾���ł́A���܂�Ӗ����Ȃ��B���}�̂悤�ɁA���E�̐M��������ƒ���̃o�����X���݂��Ⴂ�ɂ��������邱�ƂŁA��L�̖��͂قƂ�lj�������邱�Ƃ��������B����ƒ���̃o�����X���A�}6dB�ō��E�݂��Ⴂ�ɂ�����@�ŁA�[���X�e���I�̔��̑���ł���B���ɂ�����A�t-�^���X�e���I�����ƌĂԎ��ɂ��悤�B

�@2.5kHz�t�߂͉��̃v���[���X�i���̊��j���R���g���|�����A10kHz�ӂ�̓A���r�G���g�i��Ԑ��j���x�z����B1970�N��O�サ�āA���̋�Ԑ������������W���A����EMT�̃v���[�g���o�[�u�ȂǂŃu�����A���X�i���j��������悤�ɂȂ������߁A���̑ш攲���Ńg�[���E�o�����X���Ƃ邱�Ƃ�����Ȃ��Ă���B�l�H�I�ȃ��o�[�u�͋t���őł����������̂ŁA���悪�J�}�{�R�ɕ�������̂ł���B�����ЂƂ͒P���ȃ��m�������́A������ʂ����钆���̃o�����X�Ɋu�����āA�S�̂ɉ����̖c����N����̂悤�ȃo�����X�ɂȂ�B���̂��߁A���𗼂����Ƃ�������K�v������̂��B

�@���̎���ɂȂ�ƁA�e�l�����̉��b�ŁA�i�X�ƃX�e���I�@�ނ̃O���[�h�ɂ��ĉ]�X�����n�߂����ƂŁA�^���̂ق������̃O���[�h�Ɍ����������̂��v�������悤�ɂȂ����B���傤�ǃo���h�̊y����A�I�[�P�X�g���̂悤�ɔz�u����悤�Ȃ��Ƃ��n�܂��������̒i�K�ɂȂ�B���̏ꍇ�́A�S�̂̃g�[�����T�E���h�E�o�����X�Ɩ��ڂɊւ���Ă���̂ŁA�P���ɍ��E�o�����X������ƁA�S�̂̃g�[�����������������Ȃ�悤���B�����ō��E�̒�����̃g�[�������炷���ƂŁA���m�����ɂ����Ƃ��̌�ʐ��������Ă�����ƁA���ʂ��̗ǂ����Ɏd�オ��B

�@���b�N�Ō����A�x�[�X�ƃh�����̏�Ƀ{�[�J����e�y�킪���A�Ƃ������y�\�������肷�邽�߁A�o���h�Ԃ̋삯��������Ɏ��悤�ɕ�����B���ꂪ�X�e���I���ƁA���z�����̃L�b�N�h�������h�������L����A�x�[�X�ƃ��[�h�M�^�[�̃s���|���Q�[�����ӏ܂���悤�Ȋ����ɂȂ邱�Ƃ������̂��B

�@���Ȃ݂Ƀ��m�����̕������́A�X�s�[�J�[�̐��ʂł͂Ȃ��A�߉����畷���̂������ȕ������B���Ẵ��m�����Đ��͂ǂ��������̂��H �^����������Ă݂悤�B

���X�|�[���̎���X�^�W�I |

�@�܂����̓G���L�̊J���҂Ƃ��ėL���ȃ��X�|�[�����̎���X�^�W�I���i�B�ǂ����Ɩ��p�^�[���e�[�u����LP���Đ����Ă���悤�����A���ɂ݂���̂̓����V���O��Iconic�V�X�e���B���ʔz�u�ł͂Ȃ��A���ɒu���Ē����Ă���B

�@�����悤�Ȓ������́A1963�N�ł�Altec�ЃJ�^���O�ABBC�X�^�W�I�ɂ�������B

605Duplex���j�^�[�� |

BBC�ł�LSU/10�̔z�u�� |

|

�@�ȏ�A���m���������郁���b�g���������

- �����ʒu�ł̉����̗��ꂪ�Ȃ��A�D���Ȏp���Œ�����B

- ���̍��i���������肵�āA�y��̎�]�W������₷���Ȃ�B

- �y��̏o���ƃG�R�[���悭�������āA�y��̃j���A���X������₷���Ȃ�B

�@�����̌��ʂ́A���y�̕\������荎���ɂȂ�����ł���A�X�e���I���ʂɂ�镵�͋C�ɗ�����Ȃ��ŁA���t�Ƃ��i������p���t��o���B�ǂ̉��t�����Ȃ�ꍞ�݂悭�Ȃ邪�A���ƌ����ĕ��͋C�Ԃ��Ƃ����킯�ł��Ȃ��B�D�낳���\���ɕ\���ł��邪�A�����ێ�����Ƃ��̉��t�҂ْ̋��̓���ւ��������ɓ`���B�ł́A���m�����ł����Ȃ����P�́A�ǂ��ɂ���̂��낤���H�@���͉����Ȃ��̂��B���t�Ƃ̃p�t�H�[�}���X��\������ɂ������āA���m�����ŏ\���B����A�ނ��냂�m�����ł������ق����ǂ����Ƃ������̂��ƁA�����Č���������Ȃ����B���ǂ��Â��^�����u���m�����Ȃ̂Ŏc�O�v�Ȃ�Ċ��z���������Ă�l�́A���u�����߂ė~�����Ƒ����܂��B

�y�g���E�}��A����z

�@�ŏ��ɏ������悤�ɁA�����ɂƂ��ă��J�r���[�́A�r�[�g���Y�ƕ���Ŏ��Ȍ����̎킾�����B�������S�ẴA�����J���E�|�b�v�X�͂��̎�������n���ɂ��Čq�����Ă���̂ł���B�W�F���Z����MT�ǃA���v��1940�`60�N��̘^���̃R�A�ȕ������U�߂邱�Ƃ��ł����B�ŋ߂́A���쌠�̐ꂽ�Â��^���ŁA���i�͖ڂɂ��邱�Ƃ̂Ȃ��M�d�Ș^�����A�R���N�^�[�̎v���̂��������`�Ń����[�X�����悤�ɂȂ����̂��������B�����̕Ȃ��炯�̘^�����A�W�F���Z���̉��Œ��ǂ�����q���ł���B���u���s�[�X�̐��E�����������̂��B

|

�A���X�g�N���b�g�E�u���[�X�E�X�g�[���[�i1950�N�O��j

�V�J�S�u���[�X�̖{�R�ł���`�F�X���R�[�h�̑O�g�����̃A���X�g�N���b�g�B�܂��A�Z�e�[�g�ՂŘ^�����Ă�������ŁA�����[�X���r�o�Ղ��������̋M�d�ȕ����R���N�V�����ł���B�A�Z�e�[�g�Փ��L�̊����������A�u���[�X�M�^�[�̔߂����ȕ\�����������B����ɒǂ��ł����|������L���I���W�̃_�~���B�V�����̂悤�ȍr���`�ʂ��A���R�Ɋ�������̂̓W�F���Z�������B |

|

�����t�B�X�E���R�[�f�B���O�XVol.1�i1952�`56�N�j

���J�r���[�ŗL���ȃT�����R�[�h�̓Ɨ���̃V���O����S�ă����[�X�������̑��e�B���ꂾ���ł�10���g180�Ȃ���B�G�����B�X�̃T������̃V���O���S�Ă��܂�ł��邱�ƂŒ��ڂ��ꂪ�������A�����̂̓T���E�t�B���b�v�X�̖O���Ȃ����y�ւ̒T���S�ł���B������W�����������ł��Ȃ��s�v�c�ȉ��y�����Ȃ��Ȃ��A�G�����B�X�����������ςȉ��y���������l���������Ƃ������B�����͖��炩�ɃA�Z�e�[�g�ՂŁA�e�[�v�^���@�̓����́A�G�����B�X�̈ڐЌゾ������������Ȃ��B�o���c�L�̑����^���i���Ɉ�ѐ�����������̂��Đ��̃|�C���g�����A�W�F���Z���͂�������{��ʂ��B |

|

�\�E���E�I�u�E�f�g���C�g�i1959�`63�N�j

�����̃��[�^�E�����W�߂��R���s���[�V�����ŁA��q�b�g���i�𑱂���O�́A���ꂱ���t�@�~���[���o���ӂ��Ȃ������Ă���B�܂�R&B�ƃ|�b�v�X�̋��E����_���Ă��邪�A���̃u���u�������f�g���C�g���B�_�C�A�i�E���X�����O�̃V���v���[���X�A���N����̃X�e�B�[�r�[�E�����_�[�Ȃǂ����O��A�˂Ă���B���ꂪ�Ȏ҂ŁA�����̌y�����o����V�X�e���łȂ��ƁA���킢���y�������Ƃ������Ȗ�����������B�t�ɂ����A�y������ꂪ���ȋȑz���A����Ȃ�ɒ����������̂�����̂ɂ���͈̂ӊO�ɓ���B���l�͂��̌y���̏o����̂́AEL84�̂悤��MT�ǂ̃A���v�ƃt�B�b�N�X�h�G�b�W�̃X�s�[�J�[�̑g�������ƐM���Ă���B |

|

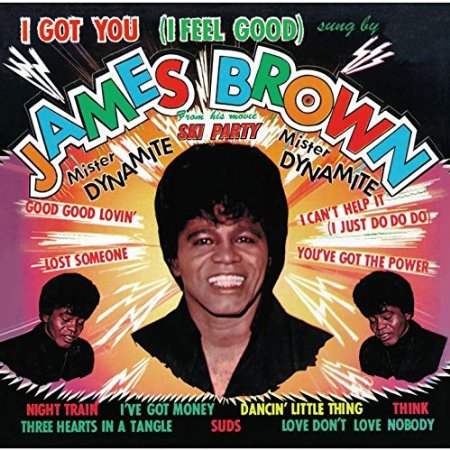

�A�C�E�K�b�g�E���[ /�W�F�[���X�E�u���E���i1966�N�j

������1966�N�����A�\��Ȃ�1965�N�Ƀq�b�g�����̂����ɉߋ��̉������W�߂�LP���������́B�ł��Â����̂�1960�N�̂��̂��܂܂�Ă���B�⋩�Ń}�C�N�A���v��c�܂���̂͂���̕��B��������z�����Ƃ���ɁA���̃J�^���V�X�����邪�A���̃I�[�f�B�I�̏펯�ł͑S�������ł��Ȃ��B����𗝉��ł���̂��W�F���Z���ł���B |

|

�r�[�g���Y�@1962�`66

�ʏ́u�ԔՁv�B�莝���̂̓W���[�W�E�}�[�e�B���ďCCD�ł���B�܂����}�X�^�[�Z�p�����n���ĂȂ�����̂��̂ŁA���̃I���W�i���e�[�v�����ɃC�R���C�U�[�ō���������グ��������CD���B�ŏ��̃����E�~�[�E�h�D�������r�[�ɁA�p���������[���h�ɖ������ށB���̌�́A�Z�b�V�������̉��̈Ⴂ�Ɏ����s���āA���y�ɑS���W���ł��Ȃ��B�����炭�y��̈ʑ��Ȃǂ��o���o���ȂƎv���B�������A�W�F���Z�����ƕs�v�c�Ȃ��ƂɁA�ŏ��̃����E�~�[�E�h�D�̃h��������X�^�b�ƌ��܂�A���Y���̖ʔ����Ɉ������܂�Ă����B |

|

�lj��̃n�C�E�F�C61/�{�u�E�f�B�����i1965�N�j

�����1990�N���CD�ł���B�y��̉���˂����߂邾���˂�����ō������Ă���B�����ăf�B�����̂��Ⴊ�ꐺ�B�������������ꂫ���Ă���B�Ƃ������A�ŏ��ɒ������Ƃ��́A�킴�Ɖ������Ă���Ƃ��������Ȃ������B���ꂪ�����ς������b�N�̖��Ղ��Ƃ����̂��A�Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ������B�Ƃ��Ɏv�z��������s���ĉ������邱�Ƃ̑������Ղł����邪�A���߂ău���[�X�ƃt�H�[�N�̌��_�ɗ������Z�b�V������ڎw���Ă������Ƃ�����B�������A�����J�Ƃ������̐��藧������j�I�ɒ��]����ʔ������ʂݏo���Ă���B�t�H�[�N�����b�N�������Ȃ�Ē��Ȍ��t�ŗ������Ȃ��łق����B |

|

�}�C�E�W�F�l���[�V����/�U�E�t�[�i1965�N�j

�Ȃ��Ȃ��X�|���T�[�����܂炸���������U�E�t�[�̃f�r���[�A���o���B�p�C�E�X�^�W�I�ł̃��m�����^���ŁA�Ȃ̂���i���E�����W�̘^���ł���B��T�̐l���A�r�[�g���Y�𒆐S�ɃV�X�e��������Ȃ��ŁA�K���T���̂����̐���̃o���h�̃T�E���h���S���َ��Ȃ��Ƃł���B�����炭�N���[����c�F�b�y�����̓o�ꂷ��O�̐��N�Ԃ́A�قƂ�ǐH�w���L�тȂ����b��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�U�E�t�[�̕]�����A�E�b�h�X�g�b�N�ł̃n�[�h���b�N�H����[�Y��w���C�u���o�Ă̂��Ƃ��Ǝv���B�_���Ђ̊W�������āA�����I�Ԃ�̃I���W�i���ł̃����[�X�����A���j�̈�R�}�Ƃ��Ċʼn߂���̂͂��������Ȃ��A�u���e�B�b�V���E���b�N�̊�{�I�ȃG�b�Z���X���l�܂��Ă���B |

|

�a�a�b�Z�b�V����/�N���[���i1966�`68�N�j

�n�[�h���b�N�̖��J���Ƃ��āA�N���v�g���̃��C�u�ł̑������t���肪�]�����ꂽ�o���h���������A�����Œ����Z�b�V�����͕����p�̒Z���Ȃ���Ȃ���A�o���h���{���ڎw���Ă����u���[�X���b�N����n�[�h���b�N�ɕϖe����ߒ������i�ł���B�{���Ȃ�I�[���}���Y�E�u���U�[�X�̂悤�ɁA����2�`3�l�͑������Ă��ǂ������Ǝv�����A3�l�����̍ŏ��\���Œ��X�g�C�b�N�ȑԓx���A�ǂ��Ƃ��Ĕ���悤�Ŕ���Â炢���t�ł�����B�����炭BBC�̃X�^�W�I���Ƃ����f�b�h�ȋ������ւ������āA���b�N�̏C���҂̂悤�Ȋ��o�ނ̂��낤�B�u���e�B�b�V���E���b�N�̘g�g�ł͓��ꗝ���ł��Ȃ��Ƃ����_�ł͒N���������ł��邾�낤�B�W�~�w�����܂߁A�A�����J���E���b�N�ւ̍v���x�̂ق��������Ƒ傫�����Ƃ���ɖ��炩�ɂȂ邪�A�{�l�����͂����܂ł��C�M���X�����ŁA���������̉��y�����ߑ����Ă����B�C�����W�I���瑱���C�M���X�̃��W�I������m�邤���ł����j�[�N�Ȋ�悾�B���W�I�I�ȉ����ш���O�����ɁA�����o�͂������グ��͈̂ӊO�ɓ�����A�W�F���Z���̂悤�ȊȈ�PA�Ȃ�\�ł���B |

|

���C�u�E�A�b�g�E�}�b�N�X�E�J���U�X�E�V�e�B/���F�����F�b�g�E�A���_�[�O���E���h

�i1970�N�j

���[�E���[�h���ݐЂ����Ō�̃��C�u�ŁA�E�H�[�z����h�̃o�[�������j���\�j�[���̃J�Z�b�g���R�[�_�[�Ř^�������u�[�g���O�ՁB�q���������ɂ�郊�}�X�^�[�ő啪�ǂ��Ȃ��Ă邪�A��͂背���W�̋����͂ʂ����Ȃ��B�������A�s�v�c�Ȃ��̂ŁA�W�F���Z���͂����������[�t�@�C�^���ł��A�ꖖ�̂o�`�̂悤�ɂ���炵���������Ă����B�����炭�A�J�Z�b�g���R�[�_�[�̉����X�P�[���A�b�v����̂ɁA����ȏ�̕��@�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�@�Ǝv����悤�ȃo�����X���o������B |

�@�y�[�W�ŏ���

|

�@

�@

�@

�@