【リボンの騎士 参上】

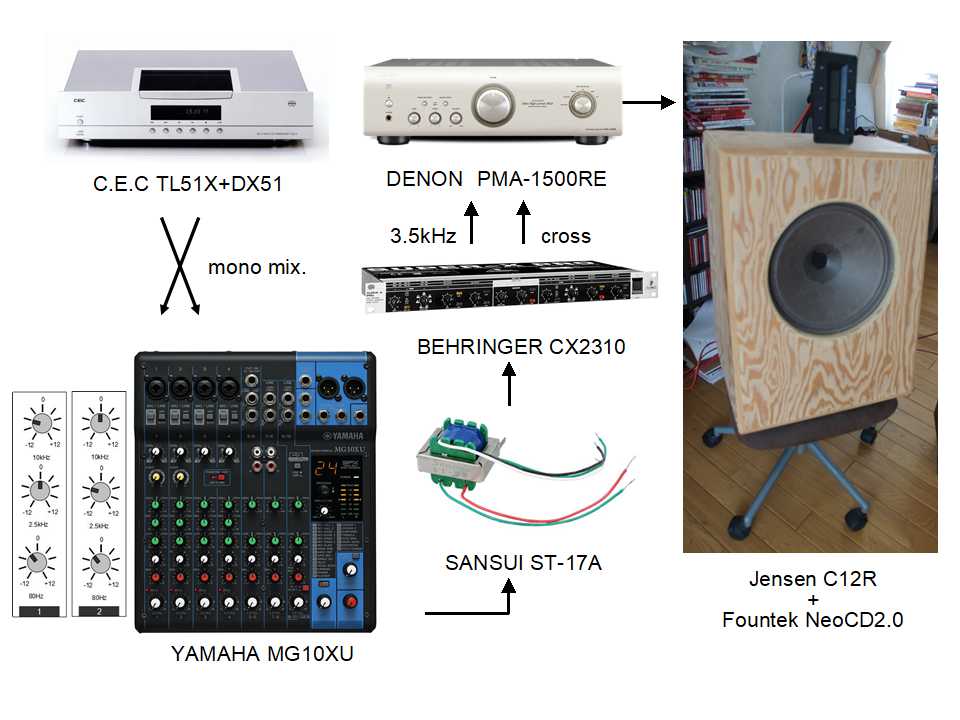

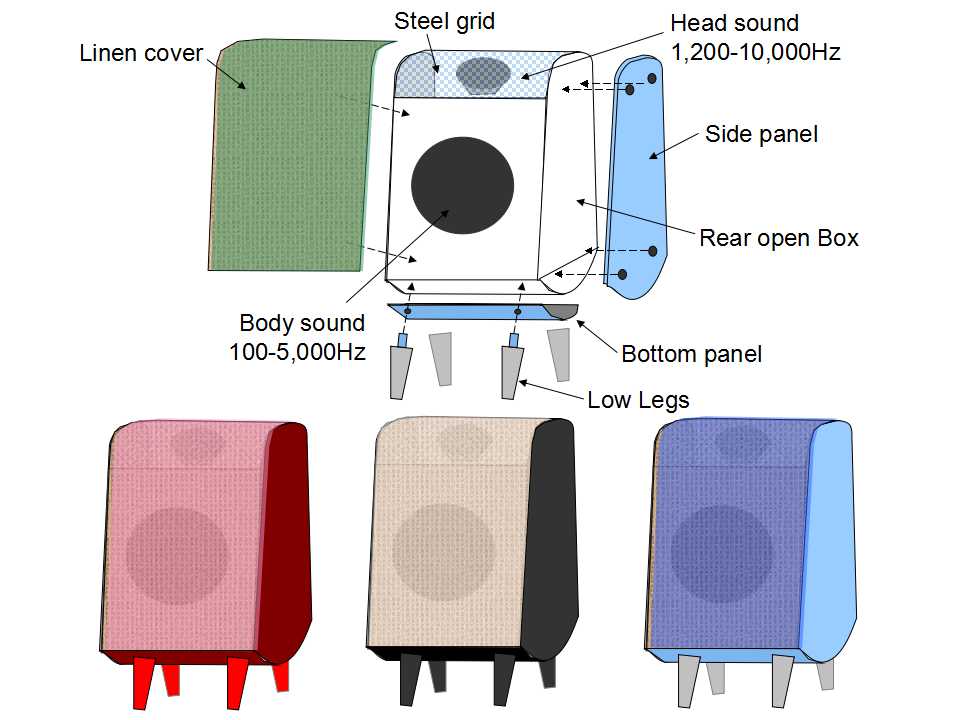

Jensen C12Rと付合いだして1年余り、モノラル・ローファイ道をひたすら走り続けてきたつもりだった。しかしここで事件が起きた。Fountek

NeoCD2.0というリボンツイーターを購入してJensenのトサカに付けたのが運の尽き、恐るべきカミソリ・サウンドが登場したのだ。

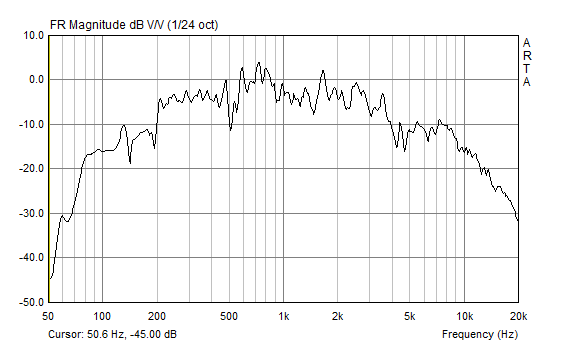

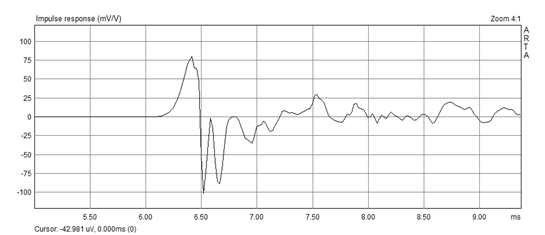

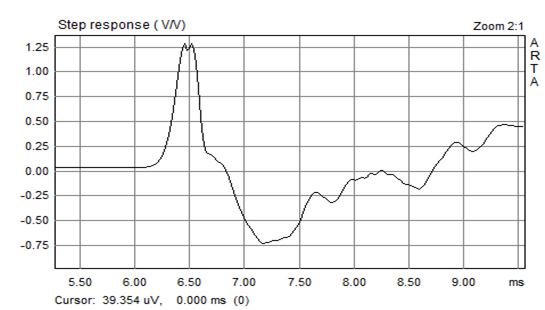

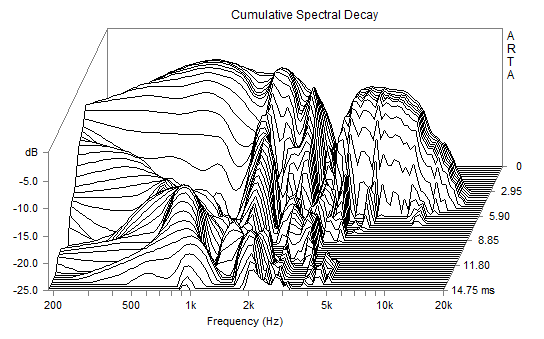

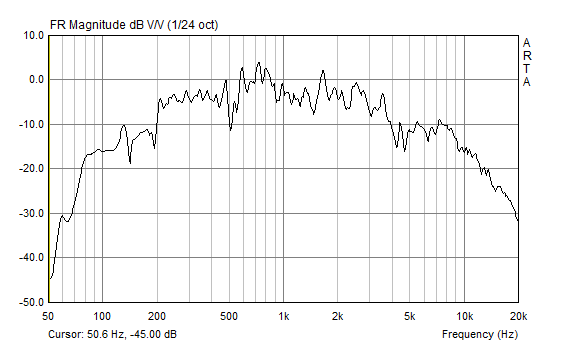

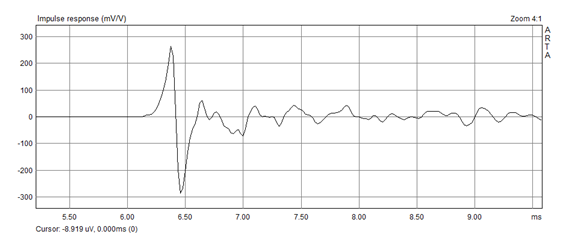

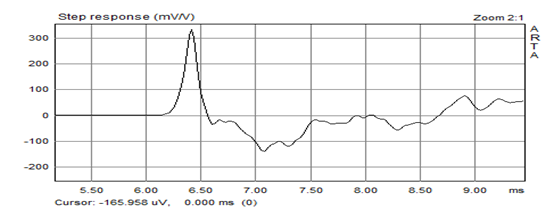

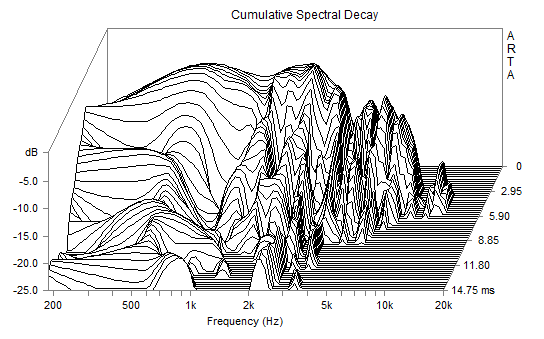

なにがカミソリかというと、リボンツイーターをしながらも8kHzからロールオフするので、けして広帯域というわけではないが、インパルス、ステップの各応答が非常にシャープで、時間的整合性(タイムコヒレンス)という点ではトップクラスだということが判った。実はJensenはリボンツイーターと同じくらいインパルス応答が鋭いユニットだったのだが、それに対抗できるユニットがたまたま手に入った。

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0(斜め45度試聴位置)

タイムコヒレンスが優れていると何がすごいかというと、それまでなかなか思うように鳴らなかった、グールド「ゴルドベルク変奏曲」、フルベン&BPO「グレート交響曲」、ボブ・ディラン「ハイウェイ61」など、超名盤のCDの数々が、他の録音に負けないくらい活き活きと鳴りだした。ユニット代27,000円/chという出費の割には、サルベージできる録音の数があまりに多いのでウハウハ状態なのだ。

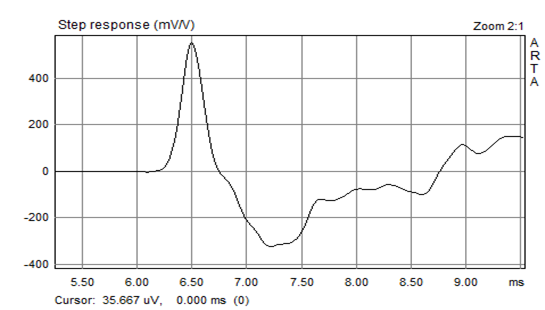

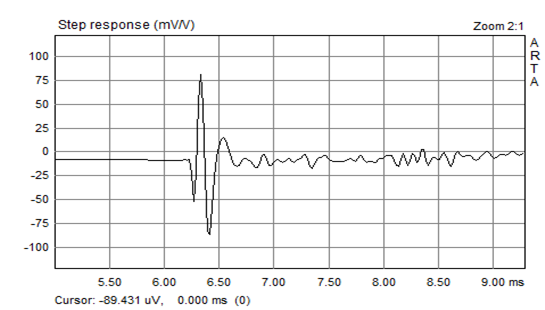

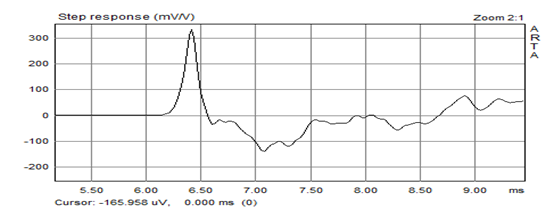

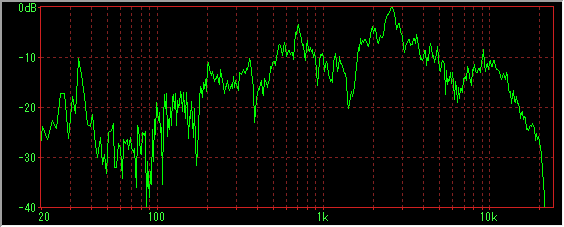

ステップ応答では、ツイーターの立ち上がりだけ際立たしてウーハーが逆相で繋がってるというのもよくあるので、確認のために3.5kHzで切った状態で測ってみた。結果は、Jensen

C12Rは非常にシャープなステップ応答をもっていて、リボンツイーターの応答が隠れてしまっていることが判った。Jensen C12Rには、エッジの共振である800Hzと1200Hzに8msほどの長い尾が伸びるが、逆にそれ以外の帯域は物凄くタイトに反応する。後面解放箱のため低音のリバウンドが少ないというのもあるが、30cm径のコーン紙からリボンツイーターとほぼ互角に出音を弾き出すという驚くべき結果になる。全体に荒っぽいところはあるが、80〜15,000Hzという帯域をドバっと吹き出すように音を出す勢いは、何にも代えがたい経験である。

3.5kHzクロスでのステップ応答(上段:Jensen C12R、下段:Fountek NeoCD2.0)

タイムコヒレンスの課題については、タイムドメインを提唱している富士通テン TD512(初号機)を使用していた経緯があり、時間的整合性というものがステレオイメージに直結することは理解していた。一方で、タイムドメイン開発元の油井氏は、昔のスピーカーと比べて現在のオーディオ開発は周波数偏重主義に陥っているということで、時間的整合性ということに着目したスピーカーの開発方法を提唱した。富士通テンの解決策は、小口径フルレンジでのピストンモーション領域を保つことだったが、同時にコーン紙を重たい素材で歪みを抑え込む方向にもっていき、さらに能率も低いことから、鳴り方がシャープというよりは、解放感のない沈んだ雰囲気があった。これは古い録音を聴くと明らかで、時間的整合性の確保によって得られるはずの音声の明瞭さとは程遠いものであった。むしろ高域がキツメのJ-POP世代のカウンターカルチャー的な風合いをもっていたのだ。

リボンツイーターそのものは、「PIEGA現わる!」の項で経験済みなので特に新規性はないが、PIEGAのウーハーはノンプレスコーンのおっとりした性格の持ち主で、かつてのJBL D130+Altec

802C+511Bのように筋肉マッチョな感じでシステムをまとめることは夢にも思わなかった。それと暴れん坊Jensenを基調に置くのに、リボンなんて繊細なアイテムはシャラ臭いという印象だ。一方で、Fountek

NeoCD2.0はPEAVEY社のPAスピーカーに搭載されるなど、結構タフな一面も持っており、同じPA畑で育ったJensenとの抱き合わせに挑んだわけだ。Fountek NeoCD2.0は、リボン=エコーに過敏という印象を覆す、タイトに引き締まった鳴り方で、まさにカミソリの風合い。これとJensenが合わないはずがない。

Jensenが軽快なギャロップを刻む騎馬なら、Fountekは何でもスパッと切り裁く剣である。実に攻撃的でありながら可憐さも秘めた、リボンの騎士の誕生である。

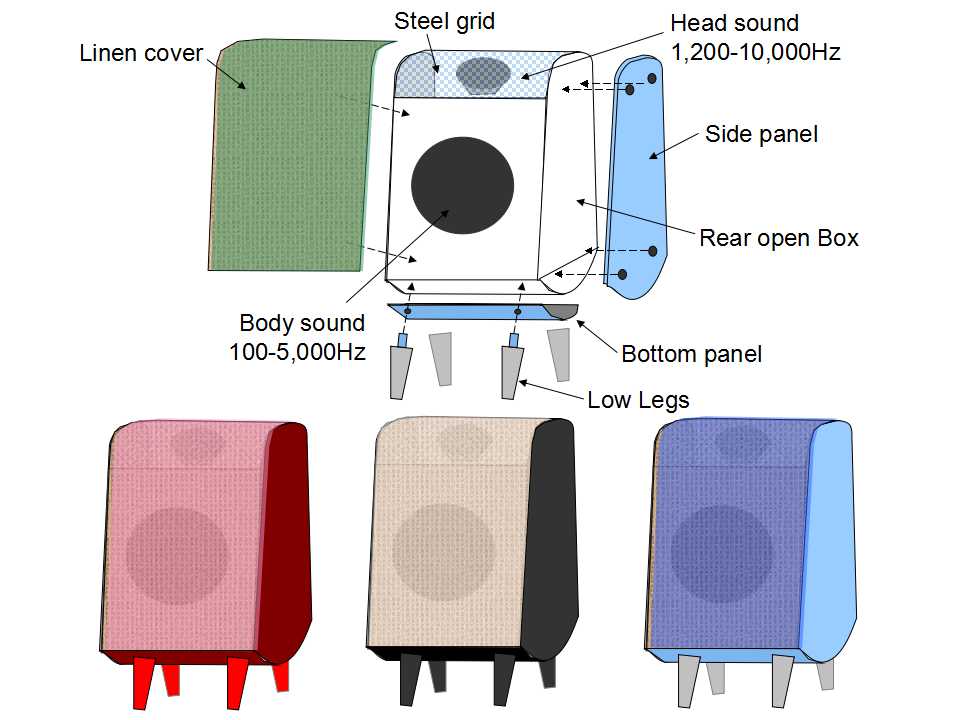

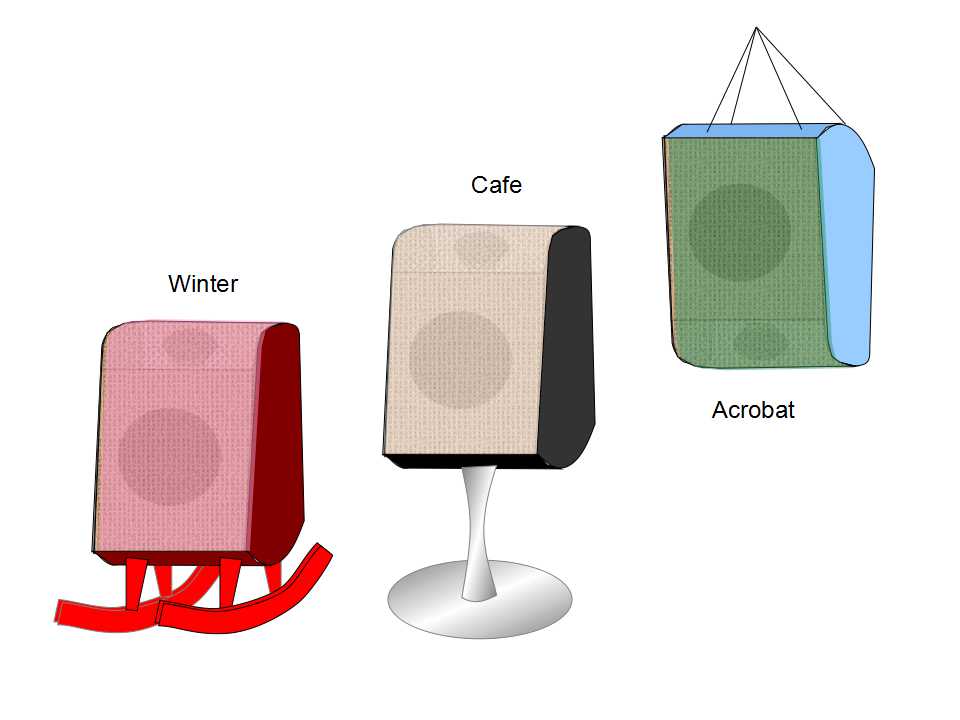

仮のお宿を解消するとこんな感じかなぁ…

さらに遊んでみると。。。

【無冠のデッカ・テクノロジー】

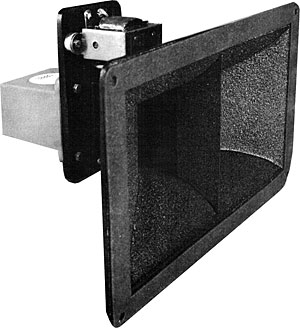

ここで我が自慢の「リボンの騎士」のルーツについて紹介しよう。リボンツイーターの歴史を掘り返すと、デッカ・ケリー製のユニットが必ず出てくる。それ以前にも、独ジーメンスのBlatthallerという巨大静電型スピーカーはあったものの、家庭用として量販したのはデッカが最初である。英デッカというとクラシックでは優秀録音の代名詞になっているが、実はオーディオ機器で様々な独自規格を提唱しては敗れるという黒歴史がある。ffrrカーブ、VL方式ステレオ盤などがそれに当たるが、デッカ・ケリー製のリボンツイーターもそのひとつだ。1946年といえばまだSP盤だった時代。まさに早すぎたリリースだった。

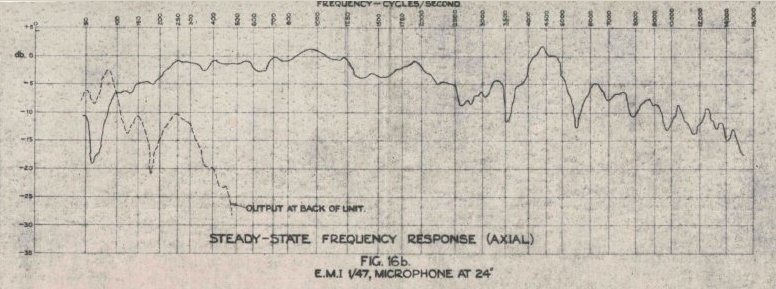

このツイーターを、システムとして最初に使用したのは、宿敵のライバルHMV社で、最高級電蓄Electrogram De Luxeで採用された。今でこそライバルとはいえ、当時のデッカ社はただの新参者で、名だたる世界企業であるEMIグループに喰い付けば開発費も浮くくらいに思っていたかもしれない。このElectrogram De LuxeはEMIの名物プロデューサー、ウォルター・レッグにより、世界最高の電蓄を造れとの命令の下、青天井のコストで製造されたもので、実際にデモ機以外に製造された形跡のない幻の電蓄である。この後1950年代にEMIはモニタースピーカーをタンノイに代えたため、最高の電蓄という存在はロンドンの霧のようにうやむやになってしまった。

HMV社 Electrogram高級電蓄と特性(BBCレポートによる)

次にQUAD社が1949年に、同じくデッカ製のリボンツイーターを用いたCorner Ribbon Loudspeakerを発売するが、ウーハーがグッドマン社のダブルバスレフ型という、ただの広帯域設計というもの。1957年に同じコンセプトを拡張した静電型のESLを開発して一世を風靡し、蘭フィリップスのスタジオモニターとして採用され、30年以上に渡るロングセラーとなった。

逆にデッカ製の高級電蓄デコラには、モノラル期はグッドマンとタンノイ、ステレオ期にはあろうことかEMI製のユニットが装備されていた。五味氏の見解では、SP盤再生をノルマとして考えた結果のバランスだということだが、私個人はデッカの録音はローファイ機器で聴いて冴える音調だと思っている。デッカ製のリボンツイーターは1970年代にも製造され、スピーカー・システムとしても販売していたが、デッカの録音スタジオがタンノイを標準モニターにしていたりしたので、あまり注目されないままに歴史のなかに消え去った。逆にいえば、デッカ盤を再生するために世界の名立たるメーカーがのろしをあげており、そこに大金を投じて鍔迫り合いをするのは非合理的だということである。

リボンツイーターの扱いが難しいのは、パイオニア製の場合もそうだが、下限域が比較的高い8kHz以上のものがほとんどで、20kHzを遥かに超えるワイドレンジ指向を狙って使用される傾向にある。一方で、それに合わせるスコーカーの設計はおろか、ウーハーも重低音を伸ばしたものがあてがわれ、繊細な高域とのバランスが取れないものがほとんどだ。実は本当の意味でのツイーターの反応の速さを生かし切れていなかったのだ。

ここで私が注目したのは、HMV製高級電蓄だ。戦後まもない英EMIのクラシック録音群は、音が丸くて冴えないものが多い割には、リパッティ、ヌヴーなど若くして夭逝した天才肌の名演が残されている。特にピアノとバイオリンは高域の伸びが命取りで、個人的には、この頃EMIで録音に使用していたブルムライン博士のマイクがあまり性能が良くないのだろうと高を括っていて、このすぐあとに現れるノイマン製のコンデンサーマイクの性能に大きく引けを取る。とはいえ、ノイマン製マイクを戦中から使用していたドイツ・グラモフォンの室内楽などは、全てがカマボコ型といっていいほど艶も潤いもない。どうもどのレーベルもLP発売を前後して録音の方針が錯綜しているようなのだ。ところが今回はまさに目から鱗が落ちるビンゴな状況になった。もともとこういう音だったんだと合点がいくようになったのだ。

加えてSP盤の復刻CDも、蓄音機で聴くダイレクトな感触がよみがえってきた。実は現状の特性は200〜4,000HzというSP盤の特性を中核に、上下に1.5オクターブずつ伸ばしたもので、これがハイファイとローファイの垣根を超えた音響バランスとして使い勝手が非常によい。

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0(斜め45度試聴位置)

以前からJensen C12Rは反応が早いと思っていたが、実際にリボンツイーターに負けない立ち上がりだったので本当に驚いた。C12Rの開発された1947年頃は、ボーカルやギターがジャズのビッグバンドとガチンコ勝負を挑んでいた時代で、出音のスピードは生命線だったと思われる。出音で遅れると生楽器に埋もれてしまうからだ。1940年代の技術水準は、マイクを通じた生楽器の再生という点で、現在でも十分通用する。加えてJesnenは何よりもコストパフォーマンスが抜群にいい。

Jensen C12R フルレンジ単体でのステップ応答(ピークがリボンと同一)

JensenとFountekの組合せは、マイク生音をそのまま拡声してステージでぶちまける勢いがあり、ミュージシャンのパフォーマンスを最大限に出し切る傾向がある。それは、ソロの弾き語りでも、今も実在しているような緊張感とスピードをもって再現される。ユニット代が27,000円/chなのに、20万円/chのアンプに匹敵するくらいダイナミックな表現であり、私自身の目的である「誰でも手軽に楽しめるオーディオ」のひとつの形が出来上がったと自負する。

【アナログ的な味付け】

リボンの騎士もそのままでは、ただのお転婆娘なので、ここで私なりのアナログ的な味付けについて話してみたい。アナログ的とは、可憐なヒラヒラ・ドレスであり、少しいじけたり困らせたりすることでキャラ設定に奥行きをもたせる、そういう類のものと思ってもらえればいい。リボンの騎士には、日本初の戦闘少女モノという未開拓の題材を、トランス・ジェンダー的に捉えて思索した足跡があっった。キューティーハニーほどの衝撃はなかったにせよ、1960年代末にどの漫画家も抱いていた疎外感(ゲゲゲの鬼太郎、カムイ外伝など)と寄り添っていたともいえる。実はこういう余計なところでのこだわりが、デジタル技術では欠如してるのだ。

CD発売当初のデジタル機器について言われたのが「スタジオの音」であった。それは録音ソースをそのまま正確にコピーして劣化がないので、何も味付けしないで新鮮なまま味わえ!ということだった。アンプからトーンコントロールが、スピーカーからツイーターのレベル調整が消え、磁気歪み、高次歪みは諸悪の根源として排除されていった。その頃から、真空管アンプが失われたアナログテイストを取り戻す機材として認知されていき、最近ではアナログ盤への回帰現象もみられる。

アナログとデジタルの違いをちゃんと説明するのは難しい。あえていえば、デジタルは演算させて結果を出すので、計算させた以上の命令は結果として出ない。グランドノイズは演算する機能に含まれていないので聞こえない、信号レベルが許容値を超えるとバリバリと異音をたてる。正確無比と言われるのは、インプットした条件をアウトプットするという記録・伝送機能のことであって、それ以前の音源に関しては人間の感性というアナログな部分がほとんどを占めている。1990年代にスタジオ機器がデジタル化された時点で何が問題だったかというと、従来からアナログ部品で組み立てたサウンドポリシーが、デジタル化に伴い継承されずに排除もしくは消去されたことにある。つまり作り手のマインドが空白の状態のまま、音響機器として提供された点にある。その時点で、デジタルはブラックボックスであると同時に、ただの空箱のようなものだった。それで性能が良いから、と押し通したのである。

アナログ部品には、制御できない固有の音というか癖がつきまとう。そのせいで、表現が部品固有の枠で制限されるのだが、音響機器の設計者はこの癖を知ったうえでサウンドポリシーに責任をもってパッケージしていたのだ。真空管は重低音と超高域の増幅が甘めだが、重低音はダンピングが鈍くて鈍重に、高域はリンギング(共振)を適度に発生するので聴いてて心地よい音が出る。つまり小さな音響出力でも、ボディのくびれが強調されたグラマラスな体形を維持しやすいのだ。アナログ盤は、スクラッチのパルス波とそれを和らげる機械インピーダンスや磁気変換の甘さが重なって、全体に粘り気の強いモチモチの音を出しやすい。場合によっては、盤の反りや偏心から生じる緩やかなワウ音も、音楽のグルーブ感に貢献さえしている。それと高域を過大に、低域を少なく収録するエンハンス機能も加わり、これも小出力でも倍音の多い心地よい響きを出す。アナログ盤の音が良いと感じるのは、再生装置も含めたパッケージに込められたサウンドポリシーが好ましいと感じるからであり、デジタルが好ましくないのは、サウンドポリシーを自分に好ましく組み立てられないからである。個人的には、デジタル機器のほとんどは、指示した事柄には正確に対処するが、それ以外には気の利かない、融通の利かない人に感じるそれであり、それならば、こちらから積極的に歩み寄らないと、心の通った会話などまず望めない。

このようにみると、一般の人が求めているのは、大音量で圧倒する電気的に正確な音響なのではなく、小音量でも心地よく聴けるノウハウなのだ。そして、その心地よさの基準は個々人で異なる。時代はラウドネス曲線を見出した1940年代にまた戻りつつあるのだと、私個人は思っている。

一方で、これらのアナログ的な味付けのほとんどは、磁気歪みであり、周波数毎のエネルギー変換の非直線性、それと高次歪みの累加であり、そういう癖のあるデバイスを選べばほとんどが解消できる。

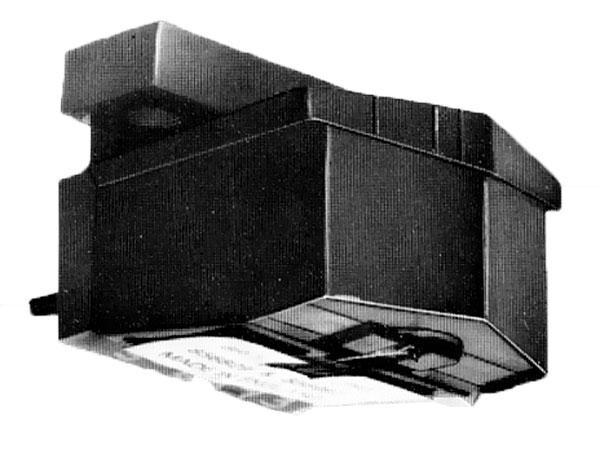

古い設計のライントランス

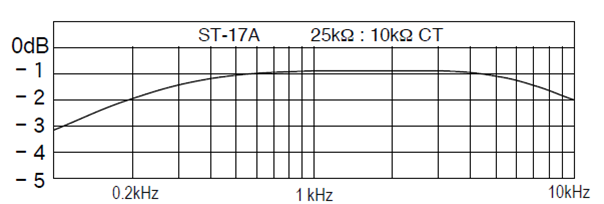

サンスイ ST-17Aは、周波数帯域の絞り込みと一緒に、甘いキャラメルのような高次倍音を多く出す。特に私個人が、パルス性のノイズが多いと出音の命令形が錯綜して、音楽に集中できずイライラが募ってくるので、10kHz以上の帯域は音を出す以外の気配を感じないほうが安心する。

古い設計の大口径スピーカー

Jensen C12Rは、低域から高域までの過度応答性が揃っていて、しかも分割振動で倍音が沢山出る。フィックスドエッジは重低音を出すことはできないが、中低域の過度特性が優れており、リズム楽器の弾む感覚や、ボーカルのニュアンスを驚くほど忠実に再現する。むしろ楽音にテンポの合わない低音を聴くと、やはりイライラの原因になるので、ないほうがマシだと思っている。

C12Rの開発された1947年頃は、ボーカルやギターがジャズのビッグバンドとガチンコ勝負を挑んでいた時代で、出音のスピードは生命線だったと思われる。出音で遅れると生楽器に埋もれてしまうからだ。1940年代の技術水準は、マイクを通じた生楽器の再生という点で、現在でも十分通用する。加えてJesnenは何よりもコストパフォーマンスが抜群にいい。

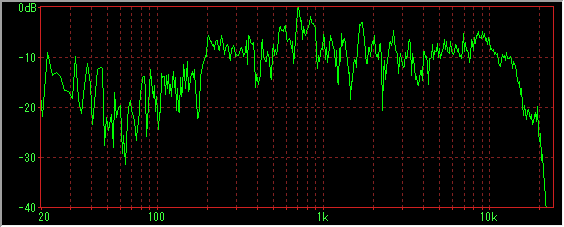

Jensen C12R単体の特性(斜め45度)

リバーブ系のデジタル・エフェクター

ヤマハのミキサーに付属しているもので、屋外のカラオケ大会などで使われることも想定して、ボーカル系に特化したものが一通り揃えてある。オーディオ用途としては、響きを足すというよりは、倍音を足して音をリッチにしてあげるというのが正しい。それに追従してくれるのがJensenのギターアンプ用ユニットであり、変にリバーブの響きを強調せずに倍音が綺麗に乗る相乗効果がある。こうした高次歪みの多いスピーカーは、HI-Fi初期にはJBLをはじめ普通に造られていたのだが、1970年代から急激に無くなり、しまいには分割振動という諸悪の根源と見なされてしまっている。私個人は、倍音の消滅がオーディオをつまらなくしてしまった原因と思っている。

ヤマハのエフェクターで一番多用しているのは、REV ROOMという室内リバーブで、竜鳴きという現象をシュミレートして、その共振周波数と混ざり具合をコントロールできるようになっている。REV ROOMには2種類あって、1がリズムのタイトさを強調する、2がエコーを伴って艶を強調する。このリバーブと、サンスイ・トランス、Jensenスピーカーとの相性がバッチリで、イコライザーだとノイズごと持ち上げるので雑多な雰囲気なのに、リバーブと磁気歪み、分割振動は、リッチで心地よい持ち上がり方をする。

逆に高域のパルス成分が強いデジタル録音の場合には、通常のREV HALLでパルス音を和らげたり、AUTO WAHでレコードの偏心ワウフラッターを模擬したり、そのときの気分で色々と自分好みにいじって聴いている。

この期に及んで真空管を取り入れないのは、出力トランスの質感で音質が左右されるので、細かなサウンドの調整が他人まかせになりやすいこと、デバイスの安定性が低く聴くたびにサウンドが変わっているように聞こえること、リンギングで倍音が尾を引くのを個人的に好まないこと、などからだ。実は真空管の魅力は十分に分かっているのだが、導入して3ヶ月くらいすると石のデバイスで代替品をみつけては戻すということを繰り返しているので、それに掛ける費用も倍になるのだと自負している。なので最近は慎重にならざるを得ないのだ。

ベルトドライブ式CDプレイヤー

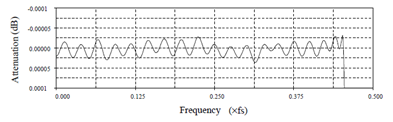

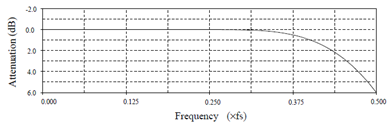

CDプレイヤーは、CEC社のベルトドライブ式をずっと使っている。音の立ち上がりが自然で、細部がどうのというより、全部の音が一体感をもって鳴るのが自分の好み。それに加えてデジタルフィルターにスローロールオフが付いている点で、シャープロールオフがピシッと立ち上がり感の強いお祭り状態なのに対し、スローロールオフはやんわり諭すかのような縁側の静けさがあり、物思いにふけったり、恥じらいの恋心に合ってるのは後者である。特性をみても14kHzから徐々にロールオフしていて、20kHz付近で−2dBとなる。それ以上はデジタルノイズになるが、パルス性の音がノイズで和らぐのが判る。ジェンセンのスピーカーと、デンオンのアンプで中域のソリッドな部分を担保してあるので、これ以上骨っぽくする必要がない方向性でもある。

デジタルフィルターのロールオフ特性(NPC SM5843A)

上:シャープロールオフ、下:スローロールオフ

職人気質のMOS-FETアンプ

デンオン PMA-1500REは、中堅機のなかでもとりわけ質実剛健で、低域と高域の反応にキャラクターの差があまりない。最近のアンプにしてはレンジ感がそれほど広く感じないのは、重低音のエネルギー感、超高域の強調などのキャラクターが、フラットよりやや沈み込んで設定されているからで、モニター的な性格をもっている。スーツをきっちり着込んだサラリーマンのような感じで、何でもそつなくテキパキこなすので、私自身はNHKの音だと勝手に思ってる。

というわけで、私のオーディオシステムは、音のタイムマシーンともいうべきもので、その時代に生きた人のバイタリティを伝える機械である。その意味では、リアルタイムではないがゆえに制限の多い情報量について、どこまで焦点を絞って再生するのかもセンスのひとつで、その答えが過去の音響技術の洗い直しであり、半世紀以上前のレトロなテクノロジーが人間の感性に基づいた、確かな技術であることに確証を得ている。それは現在の情報社会という仮想現実のなかで、人間のフィジカルな側面にアプローチする由緒正しい方法なのだ。

【ローファイ村の高貴な隠遁者】

昔、蓄音機の女王と呼ばれるものがあった。ビクトローラ製のクレデンザで、その音は貴婦人に喩えられ、「子宮の音」とも言われるように内部のホーンで熟成された音は蜜のように甘い。ハイファイ機器の販売後にも、クレデンザの音調は語り継がれ、100〜4,000Hzの周波数バランスから「四十万の法則」というものまで生まれた。ところがこれを鳴らすのはSP盤でしかできない。このためハイファイ機器の音響バランスは、独り歩きして迷走しているようにも思える。このため、旧規格=ローファイと切り捨てることで、新しい商機を生み出すことに精進してきたのだが、このことによる弊害は、新しいだけでは何も良いものを生み出せない、という単純な事実が存在する。逆に言えば、過去の事物を文化遺産と考えずに消費対象としてしか見なさない、精神的な貧困を生んでいるともいえよう。こうしたトラウマと向き合いつつ、オーディオを通じて演奏史の現場に立ち会うことは大変有意義なことである。

以下のCDは、買った瞬間にトラウマとして存在し続けた手ごわい相手のブラックリストであるが、音の悪さは折り紙付き。誰もが乗り越えるべきハードルと考える以前に切り捨てていると思う。しかし演奏史の側面でみれば、歴史的な事件ともいえるもので占められていて、その時に感じた人々が紡いだ記憶を呼び覚ます力をもっている。オーディオにおけるタイムコヒレントは、その時代に感じた時間的空間を正確に紡ぎ出す道具でもある。

|

マーラー第4交響曲/メンゲルベルク指揮ACO(1939年)

メンゲルベルクの超ロマンティックな演奏は、ベートーヴェンの交響曲全集やバッハのマタイ受難曲が殊に有名であるが、マーラーとは生前から友人のような関係にあったことでも知られる良き理解者でもあった。弟子のワルターやクレンペラーよりも一世代前の演奏理論に沿っている。私が青年期に最初にトラウマに取り付かれたのがこれ。戦前の放送用録音で、アセテート盤へのダイレクトカットだが、ともかくモノトーンで音が悪い。なのに演奏はアールヌーボーの版画に描かれるアイリスの花のようにどこまでも甘美。それもそのはず、中世からユダヤ人街を有していたアムステルダムで、ナチス侵攻前に行われたユダヤ系作曲家を取り上げたコンサートの一幕であり、その偽物めいた楽園の表出がこの時代の暗い部分を皮肉っているかのような、実に一世一代の名演技でもあったからだ。このギャップに悩まされたというかショックを受けた。何とか聴かねばならない。そう思い続けてきた録音である。

|

|

キング・コール・トリオ/放送用録音集(1939-40年)

ナット・キング・コールがジャズピアニストとして活躍していた時期のアセテート録音で、スウィングジャズ全盛の時代に、シンプルなピアノトリオに自分たちのボーカルも織り交ぜての洒脱なアレンジを聴かせる。録音にも次世代規格を織り込んでウッドベースのソロパートを収録するなど、結構野心的なオーデイオ心も垣間見せる。ところが米デッカの復刻盤の音の悪さは折り紙付きで、高域をバッサりとカットした古い手法に頼っている。ここはナクソスの復刻シリーズで聴いてみよう。パワープレーが得意とされがちな黒人ジャズメンの印象とは真逆の、非常に洗練された知的な佇まいが持ち味であり、ビバップに移行する時代の狭間にあって評価のうえでとても損をしている。ともあれ極上の軽音楽をご堪能あれ。

|

|

アルフレッド・コルトー/戦後HMV録音集 (1947-1950)

アルフレッド・コルトーというと、戦前のパリ楽壇の指導的立場にあり、19世紀サロン風の詩情あふれる演奏スタイルで知られる。ところがナチス侵攻後の協力的な態度が裏目に出て、戦後はコンサート活動から遠のいていた。このCDは、戦後まもなくしてロンドンスタジオで行われたセッション録音で、ショパンを中心にシューマン、ドビュッシーなど得意の演目を収めたものだが、録音年代から判る通り当時はSP盤でリリースされたものである。技巧の衰えが早かったと言われるコルトーの下馬評に加え、その後すぐにLPに切れ変わったため、そもそもの録音方式の違いもあって、長らくお蔵入りになった不幸な録音群でもある。しかし、ここでのコルトーのもつ覇気は尋常ではない。待ち構えていた春に咲く巨木のように、老境にいたってなお、抑えきれない感情を一気に噴出するような、音楽に向けた深い思いが漂っている。そしてその思いを全ての人と分かち合いたいとピアノに向かっているのが判る。 |

|

サン・レコード・シングル全集Vol.1(1952-57)

戦後のロカビリー・ブームを牽引したサム・クックのレーベル、サン・レコードのシングル盤アーカイヴである。エルヴィス・プレスリーの発掘だけが神話化されているが、その他大勢のキャラの濃さには全く舌を巻く。なぜこれをリリースしたのか?という謎解きもあろうが、メンフィスという片田舎で面白い音楽があれば、人種やジャンルに囚われず何でも紹介したかったのだろう。実はこの頃のアメリカのポップスはSP盤でリリースされたものが多く、エルヴィスのデビュー盤も御多分に漏れず、このコレクションの半分ほどはそうした希少盤の復刻で占められている。その意味では録音の質など問えない一期一会の体験でもある。今回システムで改めて聴くと、バーボンをストレートで流し込むような、強いブルースの血筋が感じられ、聴いているうちにクラクラする。 |

|

シューベルト 弦楽五重奏曲/ウィーン・コンチェルトハウスQ(1950年代)

この生粋のウィーン育ちの四重奏団は、甘い砂糖菓子のような演奏で有名で、多くの人はウェストミンスター・レーベルでの一連の録音で記憶に残していることだろう。シューベルトの弦楽四重奏曲全集は今でも通用する名演だと思うが、こちらの録音はオーストリア放送協会に残したもので、海外向けに覇気に溢れたウェストミンスター盤に比べ、こちらの演奏はのどかな田舎風の郷土料理のようなものである。ことにシューベルトの後期作品となれば、かのグレート交響曲を発見したシューマンが「天国的な長さ」という言葉を残したとおり、どこまでも続いて欲しいような愛おしい時間が滔々と流れゆく。それもこれも短い人生を愛おしむ稀代のロマンチストの生涯を反映してのものだが、それを田園風景に溶け込ましているところが、この録音の隠し味でもある。一般にプライザー・レーベルの音はカマボコ型で、デッカのように洗練されたウィーンっ子気質が感じられない。しかし、通常だと間が持たないような長い沈黙の時間を紡ぎ出す、この団体の確かな腕は、側にいるだけで幸せを感じるという、本当の親密感というものを感じずにはいられない。 |

|

ワーグナー「さまよえるオランダ人」

クナッパーツブッシュ/バイロイト祝祭o(1955)

バイロイト音楽祭の記録は、基本的にドイツ国内向けラジオ放送用のアーカイブであり、当時のドイツ製真空管ラジオで最高のパフォーマンスを発揮する。実際にはFM放送用のハイファイ規格だったが、20世紀の間はAMラジオのエアチェック並の音質でしか知られなかった。ところがこのクナ将軍のオランダ人は、バイエルン放送協会の元テープを辿っても、AM放送とのボーダーラインにある。黒田恭一氏が「この《オランダ人》は海が主役だ」と述べたのとは裏腹に、バイロイトの奥まった音響とも相まって、曇り雲ばかりで日差しが感じられない。実際、暗鬱な物語なのだから、と言ってしまえば元も子もないが、その陰の深さが判らないほど、音がこもっている。しかし、ちゃんと出音のフェイズが合ってくると、人間の実像とそれを覆う暗雲とした運命との闘いの様子が浮き彫りになってくる。録音機材は確かにノイマン製マイクとマグネトフォンによるものであり、早い話が、音もピントが合ってないと、全体に散漫な印象になるという好例のひとつとなる。 |

|

メシアン/オルガン曲集(1956)

フランスの現代作曲家メシアンが、自身の分身ともいえるパリの三位一体教会のカヴァイエ=コル製作のパイプオルガンで自作自演した貴重な録音。初期の小作品から、「キリストの昇天」「主の降誕」「栄光の御体」「ペンテコステのミサ」「オルガンの書」と半生の代表作をCD4枚に収録している。録音担当は高音質のワンポイント録音で知られるアンドレ・シャルランであり、モノラル録音ながら。。。と言いたいところだが、ただでさえキリスト教神秘主義を主題にした難解な作品なのに、巨大オルガンを遠目に狙ったマイクの音は、カヴァイエ=コル製の虹色のパイプの音色も堪能する間もなく、ドーバー海峡を遥かに超えてEMI特有のロンドンの霧の向こうに霞むように鳴り続ける。だがしか〜し、ここで奇跡が起こった。基音と倍音のタイムコヒレントがしっかり管理されていれば、ちゃんとメシアン特有の天使のダンスが聞こえるではないか。これらのオルガン曲の特異な点は、当時これを演奏する人間がメシアン唯一人であったこと。つまり自身の瞑想のためにしか描かれなかった内面世界であり、これを公共建造物であるパイプオルガンという楽器で表現するという大きなトラウマが存在した。しかし後世において評価されたように、メシアン作品に通底する音色のパレットは、全てこのオルガンから生まれたのだ。 |

|

美空ひばり/芸能生活10周年記念番組(1958年)

芸歴10年といっても、20才前後の生娘のひばりさんの声は実に若々しい。そして仄かに色っぽい。1950年代というと、おじいさん&おばあさんの灰色の記憶と思う人は大間違いである。ライブでの歌声は伸び伸びとしていて、ところどころで見栄をきって聴衆の反応をみるなど、根本的に舞台人なんだなと感心する。こうしたやり方が、後の演歌歌手に引き継がれていくようにも思うが、スタジオでの練りに練った歌唱とは違う、単純に美空ひばりという個性なのだと思わせる自然な息遣いがある。それと歌舞伎座のバックバンドの力のこもった演奏も聴きごたえがある。このときにしか得られない表情や瞬間を捉えた、まさにラジオ黄金時代の記録である。

|

|

ビートルズ/ライヴ・アット・BBC(1962-65)

ビートルズがパフォーマンス・バンドとして油に載っていた時期の、まさに青春の記録である。当時の著作権の制限で、レコードを放送で掛けることができなかったため、ほとんどが米国のR&Bのカバー曲で占められている。にもかかわらず、この番組が高い視聴率を得たのは、その演奏が一流のエンターテインメントとして優れていたからである。リンゴのドラムがさく裂し、ポールとジョンがシャウトする。そのワクワク感が再生できるか? オーディオ心をくすぐることこのうえない。

|

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/ライヴ・アット・マクシズ(1970)

個人的には、サンフランシスコのマトリックス・ライブが、このバンドのベスト・パフォーマンスだと思うが、録音機材がソニー製のカセットレコーダーという点で選んでみた。この時期にカセットレコーダーが一般庶民の手に届くことになり、いわゆるブートレグ盤というのが現れる。同じ趣向では、ロバート・クワインの録り溜めたテープ群があるが、この録音のほうが音質は良好でお勧めできる。この録音は、同じウォーホル・ファミリーのブリジット・ベルリン女史が、ソニー製のカセットレコーダーで録音したもので、事前に告知されてはいなかったが解散ライブでもあった。モーリス・タッカーの変幻自在なドラムにかわり、17歳のビリー・ユールが叩いているが、その直線的でエッジの訊いたドラムは、むしろ後のパンクバンドへの影響を考えると、神のように崇められているのは、この末期のスタイルだったかもしれない。当時は挑発的な歌詞でラジオ局でも出入り禁止だったので、一部の熱狂的なファンのみが知るバンドだったが、やってた本人もここまで長く記憶されるとは思ってもみなかっただろう。非商業的な価値観をどうやって伝えるかの葛藤が、永遠のロックを奏でているように思える。

|

【モノラルスピーカーの配置】

モノラルスピーカーには、由緒正しき聞き方がある。それは斜め45度 から聴くことである。それもたとえ38cmの大口径スピーカーであっても、半径1m以内に置くニアフィールド試聴が最有力だ。むしろ試聴位置の背後の空間のほうを大きく空けるべきだと思う。

レスポールの自宅スタジオ |

まず左はエレキの開発者として有名なレスポール氏の自宅スタジオ風景。どうやら業務用ターンテーブルでLPを再生しているようだが、奥にみえるのはランシングのIconicシステム。今では常識的な正面配置ではなく、横に置いて聴いている。

同じような聴き方は、1963年版のAltec社カタログ、BBCスタジオにも見られる。つまり斜め横が正しい方向なのだ。

605Duplexでモニター中 |

BBCでのLSU/10の配置状況 |

|

では、スタジオ以外の普通の人たちはどうかというと、やはり斜め横である。これは私が愛用していたエレボイのバロネットの場合。小さいながらコーナーホーンになっている理由が判るだろう。

このとき斜め横から聴くときは、スピーカーは左耳か右耳か、という疑問が生まれるだろう。しかし、人間とは不思議なもので、右耳と左耳であきらかに周波数分布は違うはずなのに、あたかも同じ音を聞いているかのように脳内で補完している。また、左耳は分析的であり、右耳は情感的なものが、それぞれ先行して感じ取れる。それを脳内で補完しながらグルグル情報が廻るのである。つまりモノラルといえども、けしてシングルな音ではない。むしろステレオ音響で耳を覆い尽くすよりも、はるかにステレオ的な音響情報が脳内をめぐるのである。私は右耳派であるが、音楽の情感が脳内を突き抜けて左耳まで達する頃には、その繰り返し寄せ来るリズムの波に一種のトランス状態に陥る。

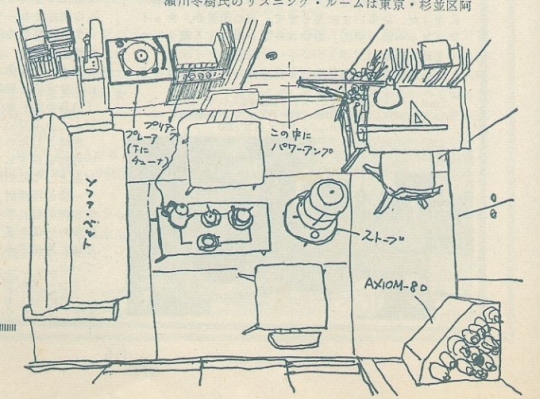

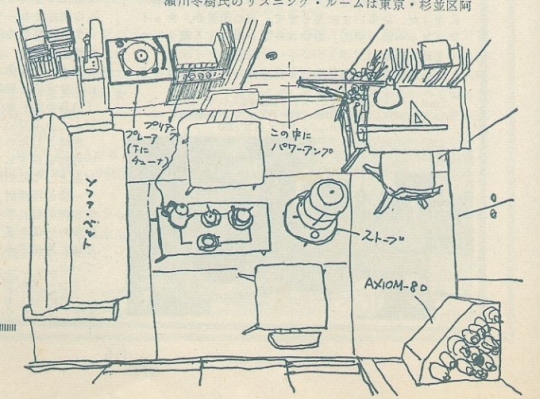

ちなみにオーディオ批評家で有名な瀬川冬樹氏の1961年のリスニングルームもまた、伝説の斜め45度試聴。Axiom 80くらい高域が強くなると、このくらいが適当だし、聴いている距離からすると、45シングルアンプという構成も含め、小音量派だったのかもしれない。そして右耳からの試聴は情感を優先しており、それは瀬川氏のオーディオ批評にも現れている。

伝説のAxiom 80を試聴する若かりし瀬川冬樹氏

この聴き方の元にあるのは、ラジオを囲んだ団欒にあることが判っている。誰も正面に陣取って音を独り占めしてはいけない。そしてラジオの脇にソファ置いてくつろぐのが、紳士のたしなみである。ビング・クロスビーだってそのように聴いているではないか。こちらは左耳試聴であり、分析的に聴いていることが判る。クロスビー氏の非常に洗練された歌唱は、精緻な計算のうえで成り立っている。そしてこの家具としての造りの良さと恰幅の大きさ。テレビが造られる前のラジオ電蓄のステータスを物語っている。

高級電蓄を聴くビング・クロスビー

当時の典型的なリビング風景

|

パーティーでラジオを囲む

前に立って独り占めしてはいけない

|

以上より、モノラルを聞くためのスピーカー配置は、正面になってはいけない。ということはHMVのニッパー犬の聴き方はあまり良くないと言えよう。このことで直接音と壁の反射音とのブレンドを簡単に調整できるのだ。それに加えて中高域のキツイ(プレゼンスの高い)ユニットでも、指向性で音を和らげることもできる。つまり反響音のブレンドと指向性の調整で、音響の調整が自在になる。

Jensen C12R+Fostex FT28Dの周波数特性(上段:正面、下段:斜め45度)

これらは、ステレオによる試聴方法によって忘れられたモノラル試聴の方法であり、人間の音響心理的な部分とも折り合いをつけて理解する必要がある。部屋のルームアコースティックとも関連するし、音響心理的な心地よさには個人差があるので、機器を揃えさえすればシステムが完成するわけではない。結局、その答えは自分にしかないのである。

【モノラル化の仕方】

モノラルに対してよくある意見に、「ステレオではないのが残念」という言葉を聞く。これはステレオだと良かった=ステレオ装置でモノラル録音を聴くということと同意語である。一方で、ステレオ用に開発されたスピーカーの多くは、4kHz以上の高域の指向性を絞ることで、ステレオ感を認識させる。一般にチャンネル・セパレーションと呼ばれるものだが、ステレオ感を保持させて両耳に音が届けるのに必要な手段だ。

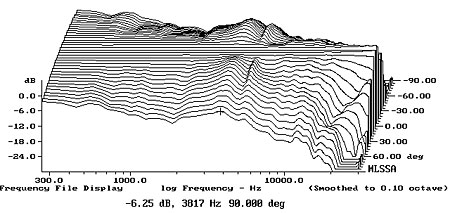

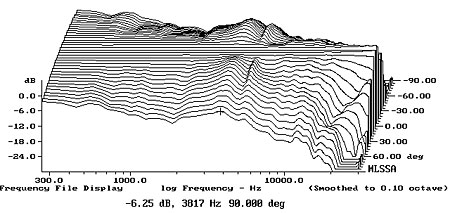

最近のステレオ用スピーカーの指向特性

これを見て判るのは、Hi-Fiの要件を満たしながら、チャンネル・セパレーションを維持する、というステレオ録音の特異性が判るだろう。左右バランスの配分で高音にキャラクターをもたせた録音が良い録音になる。高音というとシンバルやバイオリンの音と誤解されそうだが、実際にはもっと高域の成分、シンバルを叩いたり弓が触れる瞬間のパルス音であり、あるいは楽器の音色を特徴付ける倍音の成分である。そこの情報を事細かに含むことを指していて、それ以外の音はモノラルと同様に収録されいる。これは逆相成分で広がりをもたせているため、単純にモノラルに混ぜて再生すると、逆相成分が減衰して高域も無くなる。これが残念な理由なのである。逆に、モノラル録音を最近のスピーカーで聞いても、音がどん詰まりで団子になって聞こえる。これは中央定位する位置での周波数特性が良くないからである。

では、どのようにしてステレオ録音をモノラル化すればいいのだろうか?

最初からモノラルで収録された音源に関しては、そのままとして、ステレオ音源をモノラル化する(ミックスする)にはどうしたら良いのか? これは色々な人が悩むことである。以下にその方法を列挙すると

1.変換コネクターなどで並列接続して1本化する。

2.プッシュプル分割のライントランスで結合する。

3.ミキサーアンプで左右信号を合成する。

このうち1の変換コネクターは、一番安価で簡単な方法なのだが、誰もが失望するのは、高域が丸まって冴えない、音に潤いがない、詰まって聞こえるなど、ナイことずくめで良い事ないのが普通である。この理由について考えてみると

1.ステレオの音の広がりを表す逆相成分をキャンセルしているため、響きが痩せてしまう。

2.人工的なエコーは高域に偏る(リバーブの特徴である)ため、高域成分が減退する。

3.ステレオで分散された音像が弱く、ミックスすると各パートの弱さが露見する。

4.逆に中央定位する音は音量が大きく太った音になる。

また、2のライントランスでの結合は、この辺の合成がコネクタよりはアバウトで、逆相の減退を若干抑えることができる。一方で、ムラード反転型回路が出回って以降は生産がほとんどされなかったため、かなり古いトランスに頼らなければならない。つまりコンディションの良いパーツは高価だし、相性の良いものを見つけるまでに断念することも多い。

そこで、第3のミキサーアンプでの合成だが、これも左右の信号を単純に足し合わせるだけでは、あまり意味がない。そこで逆相成分の取り込みと周波数のバランスを考えてみた。

【逆-擬似ステレオ方式】

|

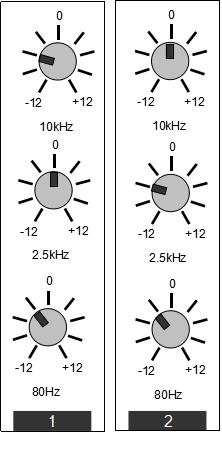

高域と中域のバランスを、±6dBで左右互い違いにする方法で、擬似ステレオの反対の操作である。1965年以降に4トラック・レコーダーが使われはじめた頃からの録音にも相性が良い。

2.5kHz付近は音のプレゼンス(実体感)をコントロ−ルし、10kHz辺りはアンビエント(空間性)を支配する。1970年を前後して、この空間性が著しく発展し、かつEMTのプレートリバーブなどでブリリアンス(光沢感)も加えるようになったため、この帯域抜きでトーン・バランスをとることが難しくなっている。人工的なリバーブは逆相で打ち消しあうので、高域がカマボコに聞こえるのである。もうひとつは単純なモノラル化は、中央定位させる中低域のバランスに隔たって、全体に下腹の膨らんだ中年太りのようなバランスになる。このため、低域を両chとも下げる必要があるのだ。

この時代になると、FM放送の恩恵で、段々とステレオ機材のグレードについて云々言われ始めたことで、録音のほうもそのグレードに見合ったものが要求されるようになった。ちょうどバンドの楽器を、オーケストラのように配置するようなことが始まった初期の段階になる。この場合は、全体のトーンがサウンド・バランスと密接に関わっているので、単純に左右バランスを崩すと、全体のトーンが少しおかしくなるようだ。そこで左右の中高域のトーンをずらすことで、モノラルにしたときの交通整理をしてあげると、見通しの良い音に仕上がる。

|

モノラル化するメリットを挙げると

1.試聴位置での音像の乱れがなく、好きな姿勢で聴ける。

2.音の骨格がしっかりして、楽器の主従関係が判りやすくなる。

3.楽器の出音とエコーがよく分離して、楽器のニュアンスが判りやすくなる。

これらの効果は、音楽の表現がより克明になる方向であり、ステレオ効果による雰囲気に流されないで、演奏家が格闘する姿も炙り出す。どの演奏もかなり切れ込みよくなるが、かと言って雰囲気ぶち壊しというわけでもない。優雅さも十分に表現できるのだが、それを保持するときの演奏者の緊張の入れ替えが脈実に伝わる では、モノラルでいけないワケは、どこにあるのだろうか? 実は何もないのである。演奏家のパフォーマンスを表現するにあたって、モノラルで十分である。いや、むしろモノラルであったほうが良いことも多いのだと、あえて言おう。今どき古い録音が「モノラルなので残念」なんて感想をいだいてる人は、装置を改めて欲しいと存じます。

ページ最初へ

|