гҖҗе®үдҝқд»ҘйҷҚгӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜжңӘжәҖгҒ®жҒӢж„ӣгӮ«гӮӘгӮ№гҖ‘

гҖҖжҒӢгҒЁгҒҜгҖҒжӮІгҒ—гҒҸгҒҰгҖҒиғёгҒ®з—ӣгҒ„гӮӮгҒ®гҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶжҷӮд»ЈгҒ®гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒд»ҠгҒ•гӮүгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰжҖқгҒ„еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮиЎЁеҗ‘гҒҚгҒҜгҖҒеҒҘж°—гҒ§дҪ•гӮӮгҒӘгҒ„гҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҢҜгӮӢиҲһгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеЈ°гҒ«еҮәгҒҷгҒ®гӮӮжҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒ„жҒӢеҝғгҒҜгҖҒеҶ…еҝғеөҗгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҗ№гҒҚиҚ’гӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®гҖҢжқұдә¬гғ©гғӮгғІгғ»гғҮгӮӨгӮәгҖҚгҖҢе’ҢгғўгғҺгҒЁгҒ„гҒөгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгӮ“гҒЁгҒҰгҖҚгҒ®й–“гҒ«дҪҸгӮҖгҖҒгӮігғҶгӮігғҶгҒ®жҳӯе’ҢгҒЁгҒ„гҒҶжҷӮд»Јж„ҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘи«Үзҫ©гҒ«иҠұгӮ’е’ІгҒӢгҒӣгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ гҒҢгҖҒд»ҠйўЁгҒ®жҒӢгғҗгғҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ‘гҒ—гҒҰиҸҜгӮ„гҒӢгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮдәәй–“гҒ®ж¬ІжңӣгҒҢжёҰе·»гҒҸзөҗж§ӢгғүгғӯгғүгғӯгҒ—гҒҹжҷӮд»ЈгҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҶгҒ®гҒ гҖӮгҒқгӮҢгҒҜжҲҰеүҚгҒ®ж¬ІгҒ—гҒҢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҖҒжҲҰеҫҢгҒҷгҒҗгҒ®иҮӘз”ұеҚҡж„ӣгҒ®зІҫзҘһгӮ’йҖҡгӮҠйҒҺгҒҺгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гғӘгӮўгғ«гҒӘжҲҰдәүгӮ’еүҚгҒ«жҲ‘ж…ўгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹж¬Іжғ…гҒҢгҖҒгғһгӮ°гғһгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҗ№гҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒ§гӮӮиЁҖгҒҠгҒҶгҒӢгҖӮжӯҢгҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠеҮәгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒе®үдҝқйҒӢеӢ•гҒ®е…ЁгҒҸгҒ®ж•—йҖҖгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе№іе’ҢйҒӢеӢ•гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгӮ·гғ©гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮжңҹгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҳгӮғгҒӮгҖҒгҒӘгҒ«гӮ’гҒ—гӮҲгҒҶгҒӢпјҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒиёҠгҒЈгҒҰжҒӢгҒ§гӮӮгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳӯе’ҢгҒЁгҒ„гҒҶжҝҖеӢ•гҒ®жҷӮд»ЈгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®йҖҡйҒҺзӮ№гӮ’жҲҰеҫҢеҫ©иҲҲгҒ®гӮөгӮҜгӮ»гӮ№гӮ№гғҲгғјгғӘгғјгҒЁгҒ—гҒҰи©ұгҒҷгҒ«гҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«гӮӮгҒҠгҒ“гҒҢгҒҫгҒ—гҒ„ж„ҹгҒҳгӮӮгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж¬Іжғ…гҒ«ж•¬ж„ҸгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰжҺҘгҒҷгӮӢгҒЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖжҲҰеҫҢгҒ®ж—Ҙжң¬гӮ’иӘһгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§гӮўгғЎгғӘгӮ«ж–ҮеҢ–гҒ®еҪұйҹҝгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ«гҒҜгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒжҳӯе’Ң33е№ҙгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹж—ҘеҠҮгӮҰгӮЁгӮ№гӮҝгғігғ»гӮ«гғјгғӢгғҗгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«ж¬§зұігғ’гғғгғҲжӣІгҒ®гӮ«гғҗгғјгҒ§зӣӣгӮҠдёҠгҒҢгӮҚгҒҶпјҒгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮжҲҰеҫҢгҒ®иӢҘиҖ…гҒҢеҸӨгҒ„дҫЎеҖӨиҰігҒ«зёӣгӮүгӮҢгҒӘгҒ„дё»ејөгҒЁгӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒйҮҺжҖ§зҡ„гҒӘгғӘгӮәгғ гҒ«д№—гҒЈгҒҰгҖҒеҢ…гҒҝйҡ гҒ•гҒҡж„ҹжғ…гӮ’иЎЁгҒҷгҒ®гҒҢгҖҒжҲҰеҫҢгҒ®иӢҘиҖ…гҒҢдә«еҸ—гҒ—гҒҹиҮӘз”ұгҒ®иұЎеҫҙгҒЁгӮӮгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

1981е№ҙгҖҢгӮөгғЁгғҠгғ©ж—ҘеҠҮгӮҰгӮЁгӮ№гӮҝгғігғ»гӮ«гғјгғӢгғҗгғ« пҪһ дҝәгҒҹгҒЎгҒҜиө°гӮҠз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢ!гҖҚгҒ®з«ӢгҒҰзңӢжқҝ

з«ӢгҒЎиҰӢгҒ§гҒ«гҒҺгӮҸгҒҶеҫҖжҷӮгҒ®гӮ№гғҶгғјгӮё

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиҲҹжңЁдёҖеӨ«дё»жј”гҒ®гҖҢй«ҳж Ўдёүе№ҙз”ҹгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒгғ•гӮ©гғјгӮҜгғҖгғігӮ№гҒ§жүӢгӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгҒ®гӮӮжҒҘгҒҳгӮүгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘзҙ”жғ…и·Ҝз·ҡгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒгҒҡгҒЈгҒЁеәғгҒ„е№ҙйҪўеұӨгҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮҲгҒҶгҖӮеҗҢгҒҳе№ҙгҒ®йқ’жҳҘжҳ з”»гҖҢжҹ”йҒ“дёҖд»ЈгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе…ғзҘ–гӮ№гғқгӮігғігҒ®гҒҷгҒҢгҒҷгҒҢгҒ—гҒ•гҒҜгҖҒеҠӣйҒ“еұұгҒӘгҒ©гҒ®гғҶгғ¬гғ“гҒ§гӮӮгҒҠйҰҙжҹ“гҒҝгҒ®гӮӮгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҖҢй«ҳж Ўдёүе№ҙз”ҹгҖҚгҒ§еҢӮгҒ„гҒҹгҒӨжҒӢеҝғгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгҒ иЁҖи‘үгҒ«гҒӘгӮӢеүҚгҒ®ж¬Іжғ…гҒҢгҒҝгҒҰгҒЁгӮҢгӮӢгҖӮе№іеҮЎгӮ„жҳҺжҳҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҠёиғҪиӘҢгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹд№ҷеҘігҒ®жҒӢж„ӣзӣёи«ҮгҒҢеҝ…гҒҡијүгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеҒҘе…ЁгҒ§гҒӮгӮҠгҒӨгҒӨжҒӢгӮ’жҲҗе°ұгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҖҒиҰӘгҒ«иЁҠгҒ‘гҒӘгҒ„жӮ©гҒҝгҒҢиЎҢгҒҚе ҙгӮ’жұӮгӮҒгҒҰеҪ·еҫЁгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ1970е№ҙд»ЈгҒ®е°‘еҘіжј«з”»гӮ’гҒҝгҒҹгӮүгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®дәәгҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҸҚеҝңгҒ—гҒҹгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒҜжҒӢж„ӣж„ҹжғ…гҒ®гҒҜгҒ‘еҸЈгӮ’гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҪўгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҒҘгҒҳгӮүгҒҶгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒзӨҫдјҡзҡ„гҒ«гӮӮзҰҒгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҖӮеҘіеӯҰз”ҹгҒҢеӯҰж ЎгҒ®её°гӮҠйҒ“гҒ§гҖҒд»Ҡе·қз„јгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰжӯ©гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гӮ’з”·еӯҗгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§жҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒдҪ•гҒЁгӮӮдёҚжҖқиӯ°гҒӘдё–з•ҢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮӮгӮ“гҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ•гҒҲгӮӮеӨ§еЈ°гҒ§д»–дәәгҒ«жү“гҒЎжҳҺгҒ‘гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ«гҒҜгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮжҒӢеҝғгӮ’д»–дәәгҒ«зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҖҒгӮӮгҒЈгҒҰгҒ®д»–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҖж–№гҒ§гҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ зөҢжёҲзҡ„гҒ«дёҚе®үе®ҡгҒӘзӨҫдјҡгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒеӨңгҒ®жӯ“жҘҪиЎ—гӮ’иғҢжҷҜгҒ«гҖҒзңҹе®ҹгҒӘжҒӢгҒ®еңЁгӮҠж–№гӮ’е•ҸгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгғҶгӮЈгғјгғігӮәгҒ®жӯҢжүӢгҒҢгӮ«гғҗгғјгғқгғғгғ—гӮ№гҒӘгӮүгҖҒ20д»ЈгҒ®еҘіжҖ§гҒҜгғҠгӮӨгғҲгӮҜгғ©гғ–гҒ®гғ–гғ«гғјгӮ№гҒҢжј”еҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгӮ„гҒҢгҒҰжј”жӯҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгҒҠиҢ¶гҒ®й–“гҒ®ж¬Іжғ…гӮ’жҲҗд»ҸгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒеҚҳгҒӘгӮӢж¬Іжғ…гҒҢзҙ”жғ…гҒ«жҳҮиҸҜгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гӮ’гҖҒи©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҙ”жғ…гҒЁж¬Іжғ…гҒ®дәӨйҢҜгҒ—гҒҹгӮ«гӮӘгӮ№гҒҢгҖҒжҳӯе’ҢгҒ®жҒӢеҝғгҒ®гӮҲгӮҠгҒ©гҒ“гӮҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгӮўгӮӨгғүгғ«гҒЁжј”жӯҢжӯҢжүӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжЈІгҒҝеҲҶгҒ‘гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгҒ•гӮҠгҒЁгҒҰгғҗгғ–гғ«жңҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҚеҖ«гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖдҪҷиЈ•гҒӘгҒ©гҒҜгҒҫгҒ гҒӘгҒ„гҖӮзөҗе©ҡгҒҫгҒ§гҒ®18жӯігҒӢгӮү25жӯігҒҸгӮүгҒ„гҒҫгҒ§гҒ®зҹӯгҒ„жҷӮжңҹгҒ«жҖҘжҝҖгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖҒиӢҰгҒ—гҒ„жҒӢеҝғгӮ’иғёгҒ«з§ҳгӮҒгҒҰгҖҒжң¬еҪ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜд»–дәәгҒ«гҒҜи©ұгҒӣгҒӘгҒ„гҖҒгҒ“гҒ®дёҚеҷЁз”ЁгҒӘдәәй–“еғҸгҒҢгҖҒ1е„„дәәгӮӮжҸғгҒ„гӮӮжҸғгҒЈгҒҰе·ЈйЈҹгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒжҳӯе’ҢгҒЁгҒ„гҒҶжҒӢж„ӣгӮ«гӮӘгӮ№гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮ«гӮӘгӮ№гҒ®еҮәзҸҫгҒҜгҖҒжқұдә¬гӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜгҒЁгҒ„гҒҶжҲҗжһңдё»зҫ©гҒ®еҮәзҸҫгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж®өгҖ…гҒЁи§Јж¶ҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж¬Іжғ…гҒ®гғқгғҶгғігӮ·гғЈгғ«гҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°70е№ҙд»ЈгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гӮӮдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒІгҒЁгҒЁгҒҚгҒ®е№іе’ҢгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«иҠҪз”ҹгҒҲгҒҹж¬Іжғ…гӮ’жҢҒгҒҰдҪҷгҒҷеӨ§дәәгӮ’гҖҒгғҖгӮөгӮӨгҒӘгӮ“гҒҰиЁҖгӮҸгҒӘгҒ„гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„гҖӮ

гҖҖ1960е№ҙд»ЈгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жӣёгҒҸгҒЁгҒҚгҖҒжј”жӯҢгҒЁгҒ„гҒҶжӯҢи¬ЎгӮёгғЈгғігғ«гҒ®иӘ•з”ҹгӮӮжӣёгҒ„гҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ1950е№ҙд»ЈгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒҜгҖҒжҲҰеҫҢгҒ®GHQжӨңй–ІгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҒӢиҘҝжҙӢйҹіжҘҪгҒЁгҒ®жҠҳиЎ·гғўгғҺгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒзөҗжһңзҡ„гҒ«ж—Ҙжң¬зҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬зҡ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰдҪңгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгӮҲгҒҶгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢ1955е№ҙд»ҘйҷҚгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒжҳҘж—Ҙе…«йғҺгҖҢеҲҘгӮҢгҒ®дёҖжң¬жқүгҖҚгҒӢгӮүгҒҜгҒҳгӮҒгҖҒжқ‘з”°иӢұйӣ„гҖҢз„Ўжі•жқҫгҒ®дёҖз”ҹгҖҚгҖҢзҺӢе°ҶгҖҚгҖҒгғҡгӮ®гғји‘үеұұгҖҢеҚ—еӣҪеңҹдҪҗгӮ’еҫҢгҒ«гҒ—гҒҰгҖҚгҖҒеі¶еҖүеҚғд»ЈеӯҗгҖҢжқұдә¬гҒ гғ§гҒҠгҒЈжҜҚгҒ•гӮ“гҖҚгҖҒж©Ӣе№ёеӨ«гҖҢжҪ®жқҘз¬ гҖҚгҖҒж°ҙеүҚеҜәжё…еӯҗгҖҢж¶ҷгӮ’жҠұгҒ„гҒҹжёЎгӮҠйіҘгҖҚгҖҒйғҪгҒҜгӮӢгҒҝгҖҢгӮўгғігӮіжӨҝгҒҜжҒӢгҒ®иҠұгҖҚгҖҒеҢ—еі¶дёүйғҺгҖҢгҒӘгҒҝгҒ иҲ№гҖҚгҖҢеҮҪйӨЁгҒ®еҘігҖҚгҖҒзҫҺз©әгҒІгҒ°гӮҠгҖҢжҹ”гҖҚгҖҢжӮІгҒ—гҒ„й…’гҖҚгҒӘгҒ©гҖҒж—Ҙжң¬зҡ„гҒӘйғ·ж„ҒгӮ’иӘҳгҒҶжӯҢгҒҢгғ’гғғгғҲгҒҷгӮӢгҖӮжңҖеҲқгҒҜжңӣйғ·жӯҢи¬ЎгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒйӣҶеӣЈе°ұиҒ·гҒЁгҒ„гҒҶзӨҫдјҡзҸҫиұЎгҒ§гҖҒз”°иҲҺгҒӢгӮүйғҪдјҡгҒ®е·Ҙе ҙгҒ«еӨ§йҮҸгҒ«е°ұиҒ·гҒ—гҒҹиӢҘиҖ…гҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒӘгҒӢгҖҒжңӣйғ·гҒҜдәәз”ҹгҒ®ж”ҜгҒҲгҒЁгҒ—гҒҰеӢҮж°—гӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ®ж—Ҙжң¬гғ¬гӮігғјгғүеӨ§иіһгҒ®ж–°дәәиіһгҒҜгҖҒд»ҠгҒ§гҒ„гҒҶжј”жӯҢгҒҢеҝ…гҒҡеҚ гӮҒгҒҹгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гғ¬гӮігғјгғүеӨ§иіһгҒ«гӮӮгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠйҒёгҒ°гӮҢгҖҒжј”жӯҢгҒҢеЈІгӮҠдёҠгҒ’гҖҒеҗҚеЈ°гҒЁгӮӮгҒ«гҖҢжӯҢгҒ®иҠұйҒ“гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеӯҳеңЁж„ҹгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгҖӮеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒ1952е№ҙгҒ®зҫҺз©әгҒІгҒ°гӮҠгҖҢгӮҠгӮ“гҒ”иҝҪеҲҶгҖҚгҒҢжј”жӯҢгҒ®иҚүеҲҶгҒ‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж°—гӮӮгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒз”°иҲҺгҒ®гғӘгғігӮҙиҫІең’гҒ§гҒ®гҒігҒ®гҒігҒЁиӮІгҒӨз„ЎеһўгҒӘе°‘еҘігҒЁгҒ„гҒҶиЁӯе®ҡгҒҢгҖҒжңӣйғ·гҒЁгҒҜгӮ·гғігӮҜгғӯгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҲгҒҶгҖӮиӢҰеҠҙгҒҢгҒ«гҒҳгҒҝгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒжј”жӯҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®дәәгҒ®ж„ҹиҰҡгҒҜгҒ©гӮҢгӮӮеҗҢгҒҳжөҒиЎҢжӯҢгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®йҹіжәҗгҒҢгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жӯҢжүӢгҒ«гӮҲгӮҠгӮ№гғҶгғ¬гӮӘеҶҚйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒ60е№ҙд»ЈгҒ®йҹігҒҜеҲӨгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒж®ӢгҒЈгҒҹгғўгғҺгғ©гғ«йҹіжәҗгҒҜж„ҸеӨ–гҒ«гӮӯгғғгғҒгғӘгҒЁйҢІгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӮгӮӢж„Ҹе‘ігҖҒ1950е№ҙд»ЈгҒ®Hi-FiйҢІйҹігҒ®гӮӨгғӯгғҸгҒҢгҖҒгҒҠжүӢжң¬йҖҡгӮҠгҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒ§гӮӮиүҜгҒҸйҖҡгӮӢеЈ°гҒ§йҹҝгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҜгғ©гӮёгӮӘгҒӢгӮүжөҒгӮҢгӮӢжӯҢгҒ«еЈ°гӮ’гҒӮгӮҸгҒӣгҒҹгӮҠгҖҒжӯҢеЈ°е–«иҢ¶гҒ«йҖҡгҒЈгҒҰжӯҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»ҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й‘‘иіһгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гҒҜгҖҒеҲқжңҹгҒ®жј”жӯҢгҒҢгҒӘгҒңеЈІгӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶжң¬жқҘгҒ®гҒ„гҒҚгҒҠгҒ„гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢжүӢгҒҢгҒӢгӮҠгҒЁгҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҢжҳҺжҳҹгҖҚжҳӯе’Ң36е№ҙ9жңҲеҸ·гҒ®жӯҢжң¬

еқӮжң¬д№қгҒЁжЈ®еұұеҠ д»Јеӯҗ |

гҖҢжңҲеҲҠе№іеҮЎгҖҚжҳӯе’Ң42е№ҙ2жңҲеҸ·гҒ®жӯҢжң¬

йғҪгҒҜгӮӢгҒҝгҒЁиҘҝйғ·ијқеҪҰ |

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒе№ҙд»Јзҡ„гҒ«жүұгҒ„гҒ®йӣЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгғ“гғјгғҲгғ«гӮәжқҘж—Ҙд»ҘеүҚгҒЁгҒ„гҒҶжӢ¬гӮҠгҒ«гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒгғ•гӮ©гғјгӮҜгғ«гҒ®гҖҢзҙҖе…ғејҗеҚғе№ҙгҖҚд»ҘеүҚгҒ«гҒҷгӮӢгҒӢгҖӮ1968е№ҙд»ҘйҷҚгҒ®гӮЁгғӯгғ»гӮ°гғӯгғ»гғҠгғігӮ»гғігӮ№и·Ҝз·ҡгҒҜгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„ж¬Іжғ…гҒҢз ҙиЈӮгҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҶҚз”ҹж©ҹеҷЁгӮ’йҒёгҒ¶еҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮе•ҸйЎҢгҒҜGSгғ–гғјгғ гӮ’еҗ«гӮҒгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ гҒҢгҖҒгӮ«гғҗгғјгғқгғғгғ—гӮ№гӮ’еҗ«гӮ“гҒ§гҒҠгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҜдёҚе№ізӯүгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒЁгҖҒгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒҢгғ©гғҗгғјгғ»гӮҪгӮҰгғ«гӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®еҘіеӯҗгҒҹгҒЎгҒҜйңІйӘЁгҒӘжҖ§иЎЁзҸҫгҒ«гғүгғіеј•гҒҚгҒ—гҒҰгҖҒгғ•гӮЎгғігӮҜгғ©гғ–гҒӢгӮүгӮӮе§ҝгӮ’ж¶ҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒҫгҒҒгҖҒ家гҒ§гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒиҰӘгҒӢгӮүдҪ•гӮ’иЁҖгӮҸгӮҢгҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҖӮеҸҚжҠ—гҒ—гҒҰгӮӮдёҚиүҜгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®иЎҢгҒҚе ҙгҒ®гҒӘгҒ„д№ҷеҘігҒ®зҙ”жғ…гҒЁж¬Іжғ…гҒ®гӮ«гӮӘгӮ№гӮ’еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒGSгғ–гғјгғ гҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒҢгҒҷгӮӢгҖӮеӨҡгҒҸгҒҜгғӯгғғгӮҜгғҗгғігғүгҒЁгҒ„гҒҶи·Ҝз·ҡгӮ’дҝқгҒЈгҒҰгҖҒиҝҪгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ®гғ•гӮЎгғігҒ®й»„иүІгҒ„еЈ°гҒ°гҒӢгӮҠзӣ®з«ӢгҒӨгҒ®гҒ гҒҢгҖҒдёҖж–№гҒ§гӮ№гғӯгғјгғҗгғ©гғјгғүгҒ«еҸӨиҮӯгҒ„зҙ”жғ…и·Ҝз·ҡгҒҢж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢгғ–гғ«гғјгғ»гӮ·гғЈгғҲгӮҰгҖҚгҖҢгӮ№гғҜгғігҒ®ж¶ҷгҖҚгҖҢиҠұгҒ®йҰ–йЈҫгӮҠгҖҚгҖҢгҒӮгҒ®жҷӮеҗӣгҒҜиӢҘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒӘгҒ©гӮ’гҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®еҰ–зІҫзү©иӘһгҒ«гӮӮдјјгҒҹе„ҡгҒ„жҒӢеҝғгҒҢгҒҝгҒҰгҒЁгӮҢгӮҲгҒҶгҖӮж„ӣгӮ’е‘ҠзҷҪгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜзӣҙжғ…зҡ„гҒӘгҖҢеҘҪгҒҚгҒ•еҘҪгҒҚгҒ•еҘҪгҒҚгҒ•гҖҚгҖҢеҗӣгҒ гҒ‘гҒ«ж„ӣгӮ’гҖҚгҒ§иҝ«гҒЈгҒҰгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒе®ҹгҒҜзҙ”жғ…гҒ•гҒҲгӮӮеӨ§еҲҮгҒ«иҰӢе®ҲгӮӢйЁҺеЈ«гҒҹгҒЎгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢжҒӢж„ӣгӮ«гӮӘгӮ№д»ҘеӨ–гҒ®дҪ•иҖ…гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶпјҹгҖҖгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®з„ЎиҢ¶жҢҜгӮҠгҒӘгӮӯгғЈгғ©иЁӯе®ҡгҒҜз©әдёӯеҲҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ®гӮӮж—©гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжөҒгӮҢжҳҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҖзһ¬гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«зҮғгҒҲе°ҪгҒҚгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒӢгҒҸгҒ—гҒҰгҖҢз§ҳгҒҷгӮҢгҒ°иҠұгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёӯдё–гҒ®зҫҺеӯҰгӮ’жҲҰеҫҢгҒ®еә¶ж°‘зӣ®з·ҡгҒ§иҖғгҒҲгҒҹзөҗжһңгҖҒж¬Іжғ…гҒЁзҙ”жғ…гҒ®жҒӢж„ӣгӮ«гӮӘгӮ№гҒҢеҮәзҸҫгҒ—гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®ж¬ІжңӣгҒ«иәҠиәҮгҒ®гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹ21дё–зҙҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдәәй–“гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгғ‘гғғгӮ·гғ§гғігҒҢдҪ•гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒҜеҚҒеҲҶгҒ«жңүж„Ҹзҫ©гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®еҪ№зӣ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиӨҮйӣ‘гҒӘгӮ«гӮӘгӮ№зҠ¶ж…ӢгӮ’зӣҙж„ҹзҡ„гҒ«ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғ„гғјгғ«гҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҗйӣ»и“„д»ҘдёҠгӮ№гғҶгғ¬гӮӘжңӘжәҖгҒ®иғёйЁ’гҒҺгҖ‘

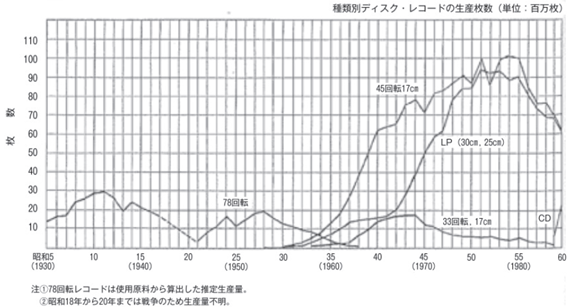

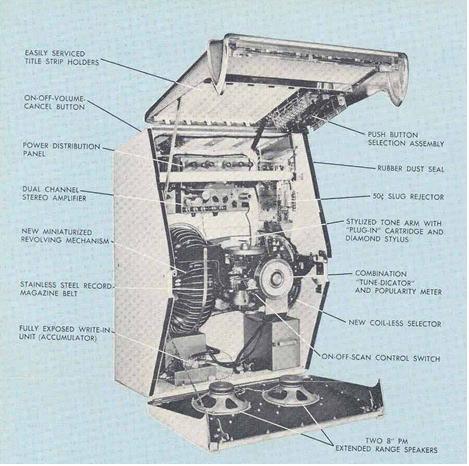

гҖҖ1960е№ҙд»Јжң«гҒҫгҒ§гҖҒгғ¬гӮігғјгғүгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иӘ°гҒ§гӮӮгҖҢйӣ»и“„гҖҚгҒЁе‘јгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹжҷӮд»ЈгҒ гҒЈгҒҹгҖӮжӯЈејҸеҗҚз§°гҒҢгҒқгҒҶгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгғҸгӮӨгғ•гӮЎгӮӨгҒҢгӮӮгҒҰгҒҜгӮ„гҒ•гӮҢгҒҰ10е№ҙд»ҘдёҠзөҢгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҗҚеүҚгӮ’еӨүгҒҲгҒҰеҝғж©ҹдёҖи»ўгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҫгҒ§гҒҜиҖғгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҖҚгҒҢ家еәӯгҒ«жөёйҖҸгҒ—гҒҰд»ҘйҷҚгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгғ¬гӮігғјгғүдјҡзӨҫгҒҜ1963е№ҙгҒ«ж—©гҖ…гҒ«78еӣһи»ўSPзӣӨгҒ®иЈҪйҖ дёӯжӯўгӮ’жұәгӮҒгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒдёӢгҒ®гғ¬гӮігғјгғүз”ҹз”ЈйҮҸгҒ®жҺЁз§»гӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеүҚгҒӢгӮүSPзӣӨгҒ®еЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒҜдёӢйҷҚгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒд»ЈгӮҸгҒЈгҒҰ45еӣһи»ўEPзӣӨгҒҢгҒқгӮҢгҒҫгҒ§д»ҘдёҠгҒ®еЈІгӮҠдёҠгҒ’гӮ’е‘ҲгҒ—гҖҒ1965е№ҙгҒҫгҒ§гҒҶгҒӘгҒҺзҷ»гӮҠгҒ§гҖҒгҒқгӮҢд»ҘйҷҚгӮӮ1980е№ҙгҒҫгҒ§й ҶиӘҝгҒӘдјёгҒігӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ең§еҖ’зҡ„жһҡж•°гӮ’иӘҮгҒЈгҒҹгӮ·гғігӮ°гғ«зӣӨгҒҜжөҒиЎҢжӯҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ33еӣһи»ўLPзӣӨгҒ®еӨ§еҚҠгҒҜгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮўгғјгғҲзі»йҹіжҘҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ§гҒ®гӮўгғҠгғӯгӮ°гғ¬гӮігғјгғүгҒ®е№ҙй–“з”ҹз”Јж•°йҮҸгҒ®жҺЁз§»

пјҲж—Ҙжң¬гғ¬гӮівҖ•гғүеҚ”дјҡиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢпјү

гҖҗгғҶгғ¬гғ“гҒ®жӯҢи¬ЎгӮ·гғ§гӮҰгҖ‘

гҖҖгҒ“гҒ®зҲҶзҷәзҡ„гҒӘдәәж°—гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒжҳӯе’Ң36е№ҙгҒӢгӮүж”ҫйҖҒй–Ӣе§ӢгҒӮгӮҢгҒҹгҖҢеӨўгҒ§йҖўгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖҚгҖҢгӮ·гғЈгғңгғізҺүгғӣгғӘгғҮгғјгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӯҢз•Әзө„гҒ§гҖҒиҸҜгӮ„гҒӢгҒӘгӮ«гғҗгғјгғқгғғгғ—гӮ№гҒ®гҒ»гҒӢгҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жӣІгӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒ«зҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҖҒгғҶгғ¬гғ“зҷәгҒ®жөҒиЎҢжӯҢгӮӮеў—гҒҲгҒҰиЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ

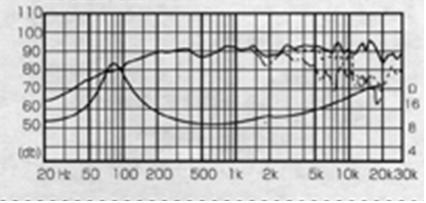

гҖҖгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹіеЈ°гҒҜгғўгғҺгғ©гғ«гҒӘгҒҢгӮүFMжіўгҒ§гҖҒгӮ№гғҡгғғгӮҜдёҠгҒҜ15kHzгҒҫгҒ§еҸҺйҢІгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгғ–гғ©гӮҰгғіз®ЎгғҶгғ¬гғ“гҒ®ж°ҙе№іиө°жҹ»еӣһж•°15,750HzгҒЁгҒ®е№ІжёүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе®ҹиіӘ10kHzзЁӢеәҰгҒ§дёёгӮҒгӮүгӮҢгҖҒгғҶгғ¬гғ“жҚ®д»ҳгҒ®жҘ•еҶҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®е®ҹеҠӣгҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°8kHzзЁӢеәҰгҒҢйҷҗз•ҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз”ҹж”ҫйҖҒгӮ’дё»дҪ“гҒ«гҒҷгӮӢеҪ“жҷӮгҒ®жӯҢз•Әзө„гӮ’гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гғ“гғҮгӮӘгғҶгғјгғ—гҒ®иЁҳйҢІгӮ’й јгӮҠгҒ«еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒе°‘гҒ—еҚ°иұЎгҒҢйҒ•гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒй•·еІЎйү„з”·ж°ҸгҒҢгҖҢйҹіжҘҪгҒ®еҸӢгҖҚиӘҢ1967е№ҙ4жңҲеҸ·гҒ«еҜ„зЁҝгҒ—гҒҹгҖҢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘеҚғдёҖеӨңгҖҚгҒ§гҖҒеҺҹйҹіеҶҚз”ҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹігҒ®еҗҲзҗҶжҖ§гӮ’иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ гҖӮгҒ„гӮҸгҒҸвҖҰ

- гҖҖгҖҢ家еәӯз”ЁгҒ®е®үзӣҙгҒӘгӮўгғігӮөгғігғ–гғ«еһӢйӣ»и“„гҒӢгӮүеҮәгҒҰгҒҸгӮӢеЈ°гӮ’гҖҒгғҠгғһгҒ®дәәй–“гҒ®еЈ°гҒЁиҒһгҒҚгҒЎгҒҢгҒҲгӮӢдәәгҒҜгҒҫгҒҡгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгӮ„гҒ‘гҒ«гғңгғігғңгғігҒ—гҒҹиғҙй–“еЈ°гҒЁзӣёе ҙгҒҢгҒҚгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгӮўгғігғ—йғЁеҲҶгҒ«гҒ—гӮҚгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒ—гӮҚгҖҒйӣ»и“„гӮҲгӮҠдёҖж®өгӮӮдәҢж®өгӮӮдёӢгҒ®гҒҜгҒҡгҒ®гғҶгғ¬гғ“пјҲеҚ“дёҠеһӢгҒ§гҖҒгҒ еҶҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј‘жң¬гҒ®гӮӮгҒ®пјүгҒ®йҹіеЈ°гҒҜж„ҸеӨ–гҒЁиӮүеЈ°гҒ«иҝ‘гҒҸгҖҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒ®йғЁеұӢгҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгғҠгғһгҒ®еЈ°гҒЁгҒҫгҒЎгҒҢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҲгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҚ

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹігҒҢиүҜгҒ„зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰд»ҘдёӢгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

- гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гғ»гӮҪгғјгӮ№пјҲйҹіеЈ°йӣ»жіўпјүгҒҢзҙ зӣҙ

- гӮўгғігғ—гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгӮӮдҪҺеҹҹгҒЁй«ҳеҹҹгӮ’гҒӮгҒҫгӮҠж¬ІејөгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„

- гӮўгғігғ—гҒҜдә”жҘөз®ЎгӮ·гғігӮ°гғ«гҒ§гӮ·гғЈгғӘгӮ·гғЈгғӘгҒ—гҒҹйҹігҒ«гҒӘгӮӢ

- гғҶгғ¬гғ“з”ЁгҒ еҶҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜжҜ”ијғзҡ„гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒfoгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ§гҒ®жӯҜеҲҮгӮҢгҒҢдәҲжғіеӨ–гҒ«гӮҲгҒ„

- дёҖиҲ¬гҒ«гҒӮгҒҫгӮҠгғңгғӘгғҘгғјгғ гӮ’дёҠгҒ’гҒҡгҒ«з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢ

гҖҖзөҗеұҖгҖҒгғӯгғјгӮігӮ№гғҲгҒ§еҗҲзҗҶзҡ„гҒӘжӢЎеЈ°иЈ…зҪ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ10пҪһ16cmгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ’0.4m2гҒ®е№ійқўгғҗгғғгғ•гғ«гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҖҒ80дёҮиӘ¬гҒ«гӮҲгӮҠ100пҪһ8,000HzгӮ’ж”ҜжҢҒгҒ—гҖҒдҪҺеҹҹгҒҜзөһгҒЈгҒҰгғҖгғігғ”гғігӮ°гӮ’иүҜгҒҸгҒ—гҖҒдёӯй«ҳеҹҹгҒ«жҳҺзһӯжҖ§гӮ’гӮӮгҒҹгҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’жҸҗжЎҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲгҒ“гҒ®й ғгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒҜгҒҳгӮғгҒҳгӮғйҰ¬гҒ§зҙ дәәгҒ«гҒҜз„ЎзҗҶгҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ пјү

1960е№ҙд»ЈгҒ®гғҶгғ¬гғ“гҒ®еәғе‘Ҡ

гҖҗLPзӣӨгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮиІҙйҮҚе“ҒгҖ‘

гҖҖдёҖж–№гҒ®LPзӣӨгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гғ¬гӮігғјгғүеҚ”дјҡгҒ®е№ҙиЎЁгҒ§гҒҜгҖҒжҳӯе’Ң36е№ҙгҒ«гҖҢ2гғҲгғ©гғғгӮҜгҒЁ4гғҲгғ©гғғгӮҜгҒ®гғ•гӮЈгғҮгғӘгғ‘гғғгӮҜгҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёиҰҸж јжұәе®ҡгҖҚгҒЁгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӣҪз”ЈгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒҢгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸиЈҪйҖ гҒ§гҒҚгӮӢдҪ“еҲ¶гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гғҶгӮіе…ҘгӮҢгӮӮеҸ¶гӮҸгҒҡLPзӣӨгҒ®еЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒҜжЁӘгҒ°гҒ„гҖӮзҗҶз”ұгҒҜдёҠиЁҳгҒ®жӯҢз•Әзө„гӮ„гҖҒжҳӯе’Ң38е№ҙгҒ«й–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҒҹFMгӮ№гғҶгғ¬гӮӘи©ҰйЁ“ж”ҫйҖҒгҒ§гҖҒгӮ«гғ©гғјгғҶгғ¬гғ“гҖҒFMеҸ—дҝЎж©ҹгҒ®иіје…ҘгҒ«гӮҲгӮӢдёҖзЁ®гҒ®иІ·гҒ„жҺ§гҒҲгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮжҳӯе’Ң41е№ҙд»ҘйҷҚгҒ«гӮҲгҒҶгӮ„гҒҸLPиІ©еЈІжһҡж•°гҒҢжҖҘдёҠжҳҮгҒ—е§ӢгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒGSгғ–гғјгғ гҒӘгҒ©гҒ§гғқгғғгғ—гӮ№гҒ®LPиЈҪдҪңгҒҢжң¬ж јеҢ–гҒ—гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒҜзЁјгҒҺй ӯгҒ®зҲ¶иҰӘгҒ®жүҖжңүзү©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеӯҗдҫӣгҒҢгҒҠгҒ„гҒқгӮҢгҒЁгҒ„гҒҳгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гӮ·гғӯгғўгғҺгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒGSгғ–гғјгғ гҒҜгҒ“гӮҢгӮ’гҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮиҮӘеҲҶгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶиЎқеӢ•гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ®ж„ӣеҘҪ家дәәеҸЈгҒҢгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘжүҖжңүиҖ…гҒ®15пј…зЁӢеәҰгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸеҰҘеҪ“гҒӘеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

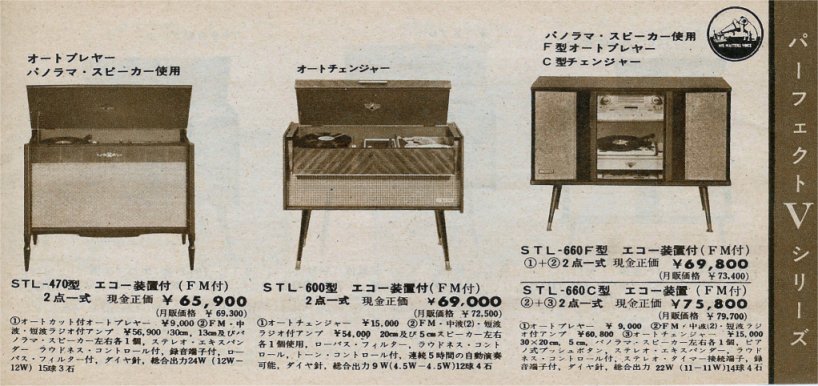

гҖҖгҒқгҒҶгҒ—гҒҹEPзӣӨгҖҒLPзӣӨгҒ®еҶҚз”ҹж©ҹеҷЁгҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®дәәгҒҜгғқгғјгӮҝгғ–гғ«йӣ»и“„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«дёҠдҪҚж©ҹзЁ®гҒЁгҒ—гҒҰгӮўгғігӮөгғігғ–гғ«еһӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғқгғјгӮҝгғ–гғ«йӣ»и“„гҒ®е…¬е‘ҠгҖҒгғҒгғ©гӮ·гҒҜгӮ«гғ©гғјеҲ·гӮҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеЈІгӮҢиЎҢгҒҚгҒ«жңҖеӨ§йҷҗгҒ®еҠ№жһңгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®й ғгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгӮ»гғ©гғҹгғғгӮҜеһӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғҒгғЈгғігғҚгғ«гӮ»гғ‘гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒҜзІҫгҖ…10dBгҖҒжј з„¶гҒЁгҒ—гҒҹгӮЁгӮігғјгҒ§гҒ®йҹігҒ®еәғгҒҢгӮҠж„ҹгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘе·®гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгӮ№гғ—гғӘгғігӮ°гӮЁгӮігғјиЈ…зҪ®д»ҳгҒҚгҒ®гӮўгғігӮөгғігғ–гғ«еһӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒҢгғ“гӮҜгӮҝгғјгҒӢгӮүиІ©еЈІгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒӢгӮүгҒ®з§»иЎҢжңҹгҒЁгҒ—гҒҰйҒҺеәҰзҡ„гҒӘзҠ¶жіҒгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠе®ҡдҪҚж„ҹгҒЁгҒӢеҘҘиЎҢгҒҚж„ҹгҒЁгҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҜиӘ°гӮӮзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҠгҒқгӮүгҒҸгғўгғҺгғ©гғ«гҒҢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖҒгҒҹгҒ гҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гғӘгғғгғҒгҒӘж°—еҲҶгҒ«жөёгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

жқҫдёӢйӣ»еҷЁгғҮгғҘгӮЁгғғгғҲпјҲжҳӯе’Ң39е№ҙпјүж—Ҙз«ӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘйӣ»и“„пјҲжҳӯе’Ң40е№ҙд»Јпјү

гғ“гӮҜгӮҝгғјгҒЁгӮігғӯгғігғ“гӮўгҒ®гӮўгғігӮөгғігғ–гғ«еһӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘпјҲе…ұгҒ«жҳӯе’Ң39е№ҙпјү

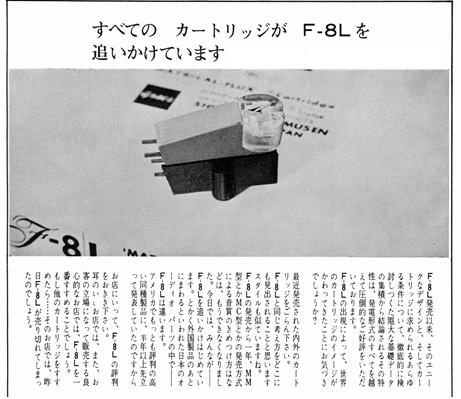

гҖҖ 1963е№ҙгҒ«FMгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®и©ҰйЁ“ж”ҫйҖҒгҒҢй–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒеҗҢгҒҳгғ¬гӮігғјгғүгҒҢжөҒгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гғ©гӮёгӮӘгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢйҹігҒҢгҒ„гҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§еҲқгӮҒгҒҰиҮӘеҲҶгҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ®йҹігҒ®жӮӘгҒ•гҒ«ж°—д»ҳгҒ„гҒҹдәәгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒҸгҖҒеӣҪз”ЈгҒ§гӮӮгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғҶгӮҜгғӢгӮ«

AT-3гҖҒгӮ№гӮҝгғғгӮҜгӮ№ CPS-4гҖҒгӮ°гғ¬гғјгӮ№ F-8LгҖҒгғҮгғігӮӘгғі D-103гҒӘгҒ©гҒҢе„Әз§ҖгҒӘгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒЁгҒ—гҒҰжіЁзӣ®гӮ’жөҙгҒігҒҹгҖӮ

гҖҖзҸҫеңЁгӮӮиЈҪйҖ гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгғҮгғігӮӘгғіD-103гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘеҸІгҒ®иІўзҢ®гҒ«жһҡжҢҷгҒ«жҡҮгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгғҮгғігӮӘгғігҒҜжҘӯеӢҷз”Ёж©ҹеҷЁгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹдјҡзӨҫгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒж°‘з”ҹж©ҹгҒёгҒ®йҖІеҮәгҒҜгҒ“гҒ®D-103гҒҢжңҖеҲқгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгӮӮNHKгҒӢгӮүжөҒгӮҢгӮӢгғ¬гӮігғјгғүгҒ®йҹігҒҢе„Әз§ҖгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒгғһгғӢгӮўгҒ®й–“гҒ§и©ұйЎҢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬еёӮе ҙгҒ§гҒ®йҮҸиІ©гӮ’и«ӢгӮҸгӮҢгӮӢгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҖҒ1970е№ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸе®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜMCеһӢгҒ®йҮқдәӨжҸӣгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘеӣ°йӣЈгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡе®ҹз”ЁеҢ–гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ®зҶұжғ…гҒҢеҪ“жҷӮгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘеёӮе ҙгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖе“Ғе·қйӣ»ж©ҹгҒ®F-8LгҒҜгҖҒNHKгҒЁеҚ”еҗҢй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹF-8DгҒ®ж°‘з”ҹзүҲгҒ гҒҢгҖҒгғ•гғ©гғғгғҲгҒӘе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ§гғҒгғЈгғігғҚгғ«гғ»гӮ»гғ‘гғ¬гғјгӮ·гғ§гғі30dBгҒЁгҒ„гҒҶй«ҳжҖ§иғҪгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒз„Ўе‘із„ЎиҮӯгҒ®йҹігҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®и©•и«–家гҒӢгӮүгҖҢгҒҠиҢ¶жј¬гҒ‘гҒ®йҹігҖҚгҒЁжҸ¶жҸ„гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮж—ўгҒ«F-7гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ§гҖҒNHKгҒ®гӮЁгғігӮёгғӢгӮўйҒ”гҒ«гғ–гғ©гӮӨгғігғүгғ»гғҶгӮ№гғҲгҒ§FMгӮ№гғҶгғ¬гӮӘи©ҰйЁ“ж”ҫйҖҒгҒ®гғӘгғ•гӮЎгғ¬гғігӮ№гҒ«йҒёгҒ°гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶе®ҹзёҫгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒF-8LгҒ§гӮӮ評論家гҒ«гғ–гғ©гӮӨгғігғүгғ»гғҶгӮ№гғҲгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒзөҗжһңгҒҜF-8LгҒ®ең§еӢқгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ»гӮўгғігӮ°гғ«гҒӘгҒ©е…ҲйҖІзҡ„гҒӘжҠҖиЎ“гҒҢгҖҒгӮ·гғҘгӮўгғјгҒ®V-15гҒ§зңҹдјјгҒ•гӮҢгҒҰгӮӮиҮҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒдҫЎж јгҒ§ең§еӢқгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒиҮӘзӨҫгҒ®е®ЈдјқгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶдҪҷиЈ•гҒҫгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҖҖгӮ°гғ¬гғјгӮ№ F-8LгҒ®еәғе‘ҠпјҲ1967е№ҙпјү

гҖҖдёҖж–№гҒ§гҖҒгҒ„гҒҸгӮүе„Әз§ҖгҒ§гӮӮзөҰж–ҷгҒ®1/4пҪһ1/3гӮ’гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ«иІ»гӮ„гҒӣгӮӢдәәгҒҜе°‘ж•°жҙҫгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ д»ҳеұһгҒ®гӮ»гғ©гғҹгғғгӮҜгғ»гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒҢдё»жөҒгҒ§гҖҒзөҰж–ҷ1гғ¶жңҲгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгӮӘгғ«гғҲгғ•гӮ©гғігӮ„гӮ·гғҘгӮўгғјгҒӘгҒ©гҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ й«ҳе¶әгҒ®иҠұгҖӮгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгӮ’дәӨжҸӣгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгӮўгғігӮөгғігғ–гғ«еһӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®иүҜгҒ•гӮ’еҚҒеҲҶиӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮең§йӣ»ејҸгҒҜгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгӮўгғігғ—гҒҢгҒ„гӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгӮ«гғјгғ–иЁӯе®ҡгӮӮгҒ„гҒ„еҠ жёӣгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ—гҖҒгғҒгғЈгғігғҚгғ«гғ»гӮ»гғ‘гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮӮ10dBеүҚеҫҢгҒ®гҒӨгҒҹгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҖӮгғ”гғігғқгғігӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«2chгҒҢжҳҺзўәгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҖҒиІ·гҒ„жүӢгҒҜгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒЁгғўгғҺгғ©гғ«гҒ®е·®гҒҢеҲӨгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮҜгғ¬гғјгғ гҒ®еҜҫиұЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒЁгҒҜиұҠгҒӢгҒ•гҒ®иұЎеҫҙгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғӘгғ“гғігӮ°гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гӮӨгғігғҶгғӘгӮўгҒЁгҒ—гҒҰжҳ гҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘжң¬жқҘгҒ®з«ӢдҪ“ж„ҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬гғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«зҗҶи§ЈгҒ•гӮҢгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒгғһгғ«гғҒгғҲгғ©гғғгӮҜгҖҒгӮөгӮҰгғігғүгӮ№гғҶгғјгӮёгҒӘгҒ©йҢІйҹіж–№ејҸгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒӢгӮүиҰӢзӣҙгҒ—гҒҰгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸжҷ®еҸҠгҒҷгӮӢгҒ«гҒ„гҒҹгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҖҶиӘ¬зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒҜгӮ№гғҶгғ¬гӮӘйҢІйҹігҒҢжң¬жқҘгҒ®гғўгғҒгғҷгғјгӮ·гғ§гӮӘгғігӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

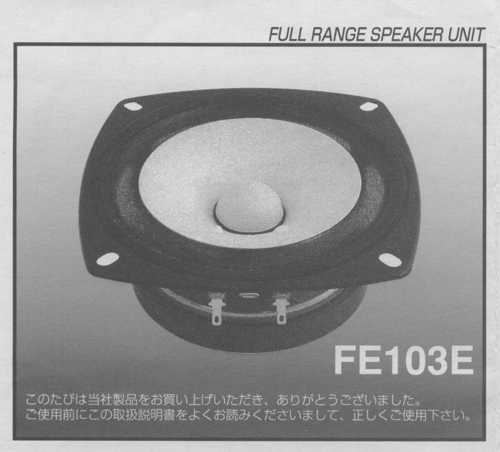

гҖҗгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжҠҖиЎ“гҒҜжҳ”гҒӢгӮүдёҖжөҒгҖ‘

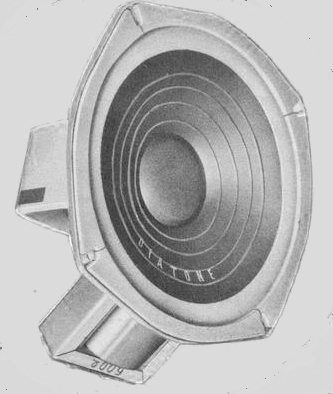

гҖҖе”ҜдёҖгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ гҒ‘гҒҜ1950е№ҙд»ЈгҒӢгӮүијёеҮәз”ЁгҒ«й–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹе®үдҫЎгҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиұҠеҜҢгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒҫгҒҹгҒҜеҗҢи»ёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«иҮӘдҪңз®ұгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒHi-FiиҰҸж јгӮ’еҚҒеҲҶжәҖи¶ігҒ§гҒҚгҒҹгҖӮж”ҫйҖҒеұҖгғўгғӢгӮҝгғјгҒ§гҒҜNHKгҒҠеўЁд»ҳгҒҚгҒ®P-610AгҖҒж°‘з”ҹе“ҒгҒ§гӮӮгғҠгӮ·гғ§гғҠгғ«гҒ®гӮІгғігӮігғ„пјҲ1954е№ҙпјүгҒӢгӮүгғ•гӮ©гӮ№гғҶгӮҜгӮ№FE-103пјҲ1964е№ҙпјүгҒҫгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜе®үдҫЎгҒ§зҙ зӣҙгҒӘйҹігӮ’еҮәгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжө·еӨ–гҒ§гӮӮдәәж°—гҒҢиЎ°гҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгӮўгғігғ—гҒҜEL82пјҲ6BM8пјүгҖҒEL84пјҲ6BQ5пјүгҖҒ6V6гҒҢдё»жөҒгҒ§гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮӮ10Wд»ҘдёӢгҒ®гӮўгғігғ—гҒ§еҚҒеҲҶгҒ«йіҙгӮүгҒӣгҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҫЎж јгҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®пјЁпҪү-пјҰпҪүз”ЁгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгӮҲгӮҠгӮӮгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«е®үгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒйҖҶгҒ«еҪ“жҷӮгҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒҢеҲӨгӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒ®зҙ зӣҙгҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјҡ

гӮІгғігӮігғ„пјҲ1954е№ҙпјүгҖҒдёүиҸұP-610пјҲ1960е№ҙпјүгҖҒгғ•гӮ©гӮ№гғҶгӮҜгӮ№FE-103пјҲ1964е№ҙпјү

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮ№гғҶгғ¬гӮӘиЈ…зҪ®гҒ®гӮӮгҒӨеҚ°иұЎгҒҜгҖҒ科еӯҰгҒ«иЈҸжү“гҒЎгҒ•гӮҢгҒҹеҒҘе…ЁгҒӘзІҫзҘһгӮ’зҸҫгӮҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ«дёҺгҒҲгҒҹеҪұйҹҝгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒ«жқҘж—ҘгҒ—гҒҹеӨ§зү©гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒ®иіӘгҒ®еӨүжҸӣгҒ«гӮӮжіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ1963е№ҙгҒ®гғһгғігғҲгғҙгӮЎгғјгғӢгғ»гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҖҒ1966е№ҙгҒ®гғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘи»ўжҸӣзӮ№гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ1963е№ҙгҒҜгӮ«гӮ№гӮұгғјгғүгғ»гӮ№гғҲгғӘгғігӮ°гҒҢйӣ»ж°—зҡ„гҒӘеҗҲжҲҗйҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶз–‘жғ‘гҒҢжү•гҒ—гӮҮгҒҸгҒ§гҒҚгҒҷгҒ«гҒ„гҒҰгҖҒзөҗеұҖгҒҜжј”еҘҸдјҡе ҙгҒ§гғ¬гӮігғјгғүгҒЁе…ЁгҒҸеҗҢгҒҳйҹігҒҢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«е…ҘеҝөгҒӘиӘҝж•ҙгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгғ¬гӮігғјгғүгҒ®еЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®жј”еҘҸиҖ…гҒ®е®ҹеҠӣгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹдҫӢгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒ®гҒ»гҒҶгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®GSгғ–гғјгғ гӮӮзүҪеј•гҒ—гҒҰгҖҒеҘігҒ®еӯҗгҒҢ競гҒЈгҒҰгғ¬гӮігғјгғүгӮ’иІ·гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢж–°гҒ—гҒ„зҸҫиұЎгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖе®ҹгҒҜгғһгғігғҲгғҙгӮЎгғјгғӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ гғјгғүйҹіжҘҪгҒҢеҪ“жҷӮгӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮ»гӮҜгӮ·гғјгҒ®жҰӮеҝөгҒҜгҖҒд»ҠгҒ§гҒҜиӘ°гӮӮзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮжҙӢз”»гҒ®гғӯгғһгғігӮ№гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзҫҺз”·зҫҺеҘігҒҢжҸҸгҒҸжҒӢж„ӣгҒ®зҗҶжғіеҪўгҒҜгҖҒгғҮгғјгғҲгҒ«еҝ…й ҲгҒ®гӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҘігҒ®еӯҗгҒҢзҗҶжғігҒ®з”·гҒ®еӯҗгӮ’иҝҪгҒ„еӣһгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮжңҖеҲқгҒҜгҒқгӮҢгҒҢзӨҫдјҡзҸҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӨ§дәәгҒӢгӮүгҒҜгӮ«гӮӘгӮ№гҒ«жҳ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®еӨ§дәәгҒҜгҖҒеӨ•й—ҮгҒ®жҪ®йЁ’гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҫҺгҒ—гҒ„гӮ№гғҲгғӘгғігӮ°гҒ®йҹҝгҒҚгҖҒе“Җж„ҒгҒӮгӮӢгӮӘгғјгғңгӮЁгҒ®з„ЎиЁҖгҒ®жӯҢгҒ«гҖҒиЎҢгҒҚе ҙгҒ®гҒӘгҒ„жҒӢж„ӣж„ҹжғ…гӮ’жҠ•еҪұгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз§ҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®з§ҳгӮҒгӮүгӮҢгҒҹж¬Іжғ…гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒгӮҲгҒЈгҒҪгҒ©гӮ«гӮӘгӮ№гҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгӮ’з”ҹгҒҚгҒҹдәәгҒӘгӮүиӘ°гӮӮгҒҢжҠұгҒ„гҒҹжҒӢеҝғгҒ®гӮ«гӮӘгӮ№гҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰеҶҚзҸҫгҒҷгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖеҒҘе…ЁгӮ’йҡ гӮҢи“‘гҒ«гҒ—гҒҹгӮЁгғӯгӮ№гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘еҮәгҒҷгҒ®гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®йӣЈйЎҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еүҚеҫҢгҒ®жҷӮд»ЈгҒ®дҫЎеҖӨиҰігҒ§гҒҜеҲ°еә•иЁҲгӮҠзҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮеҲҘгӮҢйҡӣгҒ«иЎЁжғ…гӮӮеӨүгҒҲгҒҡгҒ«гҖҒгҒ•гӮҠгҒЁгҒҰеҲҘгӮҢгӮ’жғңгҒ—гӮҖгӮҲгҒҶгҒ§гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгҒҹгҒ з„ЎиЁҖгҒ®гҒҫгҒҫгҒҳгҒЈгҒЁз«ӢгҒЎгҒҷгҒҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮжң¬еҪ“гҒ«еҲҮгҒӘгҒ„жҒӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒҹгӮҠгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҗгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҶгғјгғ—гҒЁгҒ„гҒҶе°ҸгҒ•гҒӘе·ЁдәәгҖ‘

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж©ҹеҷЁгӮ’1968е№ҙд»ҘеүҚгҒ«зөһгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®еҮәзҸҫгҒҢж¬Ўдё–д»ЈгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®еңЁгӮҠж–№гӮ’ж №жң¬зҡ„гҒ«еӨүгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гӮ«гӮ»гғғгғҲгғҶгғјгғ—гҒҜ1962е№ҙгҒ«гғ•гӮЈгғӘгғғгғ—гӮ№гҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҰгҖҒ1965е№ҙгҒ«зү№иЁұгӮ’з„Ўе„ҹжҸҗдҫӣгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒдёҖж°—гҒ«еәғгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮзү№гҒ«1966е№ҙй ғгҒҜгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ§гӮ«гӮ»гғғгғҲгғ¬гӮігғјгғҖгғјгҒҢгғ–гғјгғ гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гғЎгғјгӮ«гғјгҒҢOEMз”ҹз”ЈгҒ§жң¬е®¶гҒ®гғ•гӮЈгғӘгғғгғ—гӮ№гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸеј•гҒҚйӣўгҒ—гҒҹгҖҒ1967е№ҙгҒ«гғ‘гғҠгӮҪгғӢгғғгӮҜ гҒҢзұіеӣҪгҒ§гғ©гӮёгӮ«гӮ»RQ-231гӮ’зҷәеЈІгҖӮ1968е№ҙгҒ«гҒҜгӮўгӮӨгғҜгҒҢеӣҪеҶ…гҒ§гғ©гӮёгӮ«гӮ»TPR-101гӮ’зҷәеЈІгҒ—гҖҒгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒҜгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘе•Ҷе“ҒгҒ®е®ҡз•ӘгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгғ©гӮёгӮӘгҒҜAMгҖҒFMгҒЁгӮӮгҒ«гғўгғҺгғ©гғ«гҒ гҒҢгҖҒеҘҪгҒҚгҒӘз•Әзө„гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—иҒҙгҒҸгҒ®гҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

еӣҪеҶ…еҲқгҒ®гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҖҖгӮўгӮӨгғҜTPR-101гҒ®еәғе‘ҠпјҲ1968е№ҙпјү

гҖҖжңҖеҲқгҒ®гӮ«гӮ»гғғгғҲгғ¬гӮігғјгғҖгғјгҒ®жҖ§иғҪгҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдјҡиӯ°иЁҳйҢІгҖҒиӢұдјҡи©ұгғ¬гғғгӮ№гғігҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒйҹіжҘҪз”ЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгӮӘгғјгғ—гғігғӘгғјгғ«гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮеұӢеӨ–гҒ«ж°—и»ҪгҒ«жҢҒгҒЎйҒӢгҒ№гӮӢе°ҸеһӢгғ¬гӮігғјгғҖгғјгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гғҠгӮ°гғ©гӮ„гӮҪгғӢгғјгҒ®жҗәеёҜеһӢгӮӘгғјгғ—гғігғӘгғјгғ«гҒҢж—ўгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒеҚҒеҲҶгҒ«Hi-FiиҰҸж јгӮ’жәҖи¶ігҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮе°Ӯз”ЁйҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгӮ’гӮӮгҒҹгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеӨҡгҒҸгҒ®гғ¬гӮігғјгғүдјҡзӨҫгҒҜгҖҒйҹіжҘҪгғӣгғјгғ«гӮ’еҖҹгӮҠгҒҰгӮўгғігғҡгғғгӮҜгӮ№иЈҪгҒ®гғқгғјгӮҝгғ–гғ«йҢІйҹіж©ҹгҒ§еҮәејөйҢІйҹігҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖеҪ“жҷӮгҒҜAMж”ҫйҖҒгҒҢдё»жөҒгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҶгғјгғ—гҒҜгҒқгӮҢд»ҘдёӢгҒ®йҹіиіӘгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰиЁҖгҒҲгҒ°йӣ»и©ұеӣһз·ҡгҒӘгҒҝгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҶгғјгғ—гҒ®ж°—и»ҪгҒ«дәӨжҸӣгҒ§гҒҚгӮӢе …зүўгҒӘгғ‘гғғгӮұгғјгӮёж§ӢйҖ гҒҜгҖҒгҒқгҒ®е®үгҒ•гӮӮйҮҚгҒӘгҒЈгҒҰгӮўгғһгғҒгғҘгӮўгҒ®й–“гҒ§дәәж°—гҒҢеҮәгҒҹгҖӮгғ–гғјгғҲгғ¬гӮ°зӣӨгҒӘгҒ©гҒ§гғ•гӮЎгғігҒҢгғ©гӮӨгғ–гӮ’еҸҺйҢІгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҖҒеӨҡгҒҸгҒҜйҢІйҹізҠ¶ж…ӢгҒҢжҘөжӮӘгҒӘгҒ®гҒ§еёӮе ҙгҒ«гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҮәгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜе…¬ејҸзӣӨгҒЁгҒ—гҒҰгғӘгғӘгғјгӮ№гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҖҖ гҖҖгҖҖ

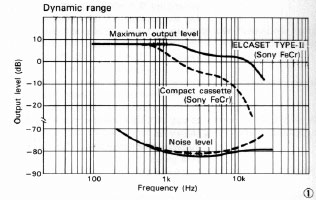

еҲқжңҹгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҶгғјгғ—гҒ®гғҖгғҠгғҹгғғгӮҜгғ¬гғігӮёпјҲ1976е№ҙпјүпјҡгӮЁгғ«гӮ«гӮ»гғғгғҲгҒЁгҒ®жҜ”ијғгҒ§гҒӢгҒӘгӮҠеҲҶгҒҢжӮӘгҒ„

гҖҖгӮ«гӮ»гғғгғҲгӮ’Hi-Fiз”ЁйҖ”гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгҒҠгҒҶгҒЁжңҖеҲқгҒ«зӣ®и«–гӮ“гҒ гҒ®гҒҜгҖҒ1968е№ҙгҒ«зҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹж—Ҙжң¬гҒ®TEAC A-20гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҮгғғгӮӯгҒ гҒЈгҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒҜй…ёеҢ–йү„гғҶгғјгғ—пјҲTYPE-IпјүгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—й«ҳеҹҹгҒҜ10kHzгҒҢйҷҗз•ҢгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҫҢгҒ®ж—Ҙжң¬иЈҪгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҮгғғгӮӯгҒ®е…ҲйһӯгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҶгғјгғ—гҒ®е“ҒиіӘгҒҜ1966е№ҙгҒӢгӮүиЈҪйҖ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹTDKгҒҢгҖҒ1968е№ҙгҒ«жҲёз”°е·ҘжҘӯгҒ®йҮқзҠ¶зІ’еӯҗжқҗж–ҷгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгҖҢSDпјҲгӮ№гғјгғ‘гғјгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜпјүгӮ«гӮ»гғғгғҲгҖҚгӮ’зҷәеЈІгҒ—гҖҒзҝҢе№ҙгҒ®гӮўгғқгғӯ11еҸ·гҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒдё–з•ҢгҒ§гғҲгғғгғ—гҒ®дҝЎй јгӮ’еӢқгҒЎеҫ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®й ғгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ§гҒ®ж—Ҙжң¬иЈҪе“ҒгҒ®гӮ№гғҶгӮӨгӮҝгӮ№гҒҜзўәз«ӢгҒ—гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒж—Ҙз«ӢгҒ®гғҗгғғгғҶгғӘгғјй§ҶеӢ•ејҸгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒӘгҒ©гҖҒиЈҪе“Ғй–ӢзҷәгҒ§гӮӮе…ҲйҖІзҡ„гҒӘзҷәжғігӮ’еҪўгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒLIFEиӘҢгҖҒPLAYBOYиӘҢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҖиҲ¬иӘҢгҒ§гӮӮи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

TEAC A-20гӮ№гғҶгғ¬гӮӘHi-FiгӮ«гӮ»гғғгғҲгғҮгғғгӮӯпјҲ1968е№ҙпјү |

ж—Ҙз«Ӣmini-stereo TRQ-222пјҲ1968е№ҙпјү |

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰгҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒ®гғ©гӮёгӮӘж–ҮеҢ–гҒҜгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒЁгҒ„гҒҶгӮўгӮӨгғҶгғ гҒ«е°ҒеҚ°гҒ•гӮҢгҖҒйҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§гҒ®гғўгғӢгӮҝгғјгҒ«гӮӮгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі 5CгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸеһӢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒҢйҮҚз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒҜгғ•гғ©гғғгғҲгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§иӘҝж•ҙгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғігҒ«гӮҲгӮҠгғӘгғҗгғјгғ–гӮ’дёҠе“ҒгҒ«гҒҫгҒ¶гҒ—гҒҹ1970е№ҙд»ЈгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒҢйҶёжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒзҙ йЎ”гҒҜеҗҢгҒҳгҒӘгҒ®гҒ«еҢ–зІ§гҒҢдёҠжүӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ1968е№ҙд»ҘеүҚгҒ®йҢІйҹігҒҜзӣ®йј»з«ӢгҒЎгҒҢгҒјгӮ„гҒ‘гҒҰеҸӨгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢеҺҹеӣ гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«жӯҢи¬ЎжӣІгҒҢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғһгғӢгӮўгҒӢгӮү敬йҒ гҒ•гӮҢгӮӢеҺҹеӣ гҒЁгӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҗжҳҘгҒ®гғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҒҜйіҙгҒӢгҒ¬гҒЁгҒӘгӮҠгҒ«гҒ‘гӮҠгҖ‘

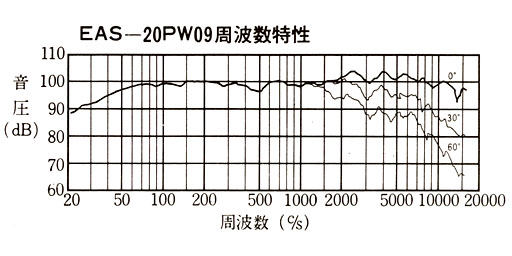

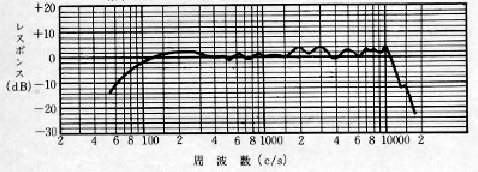

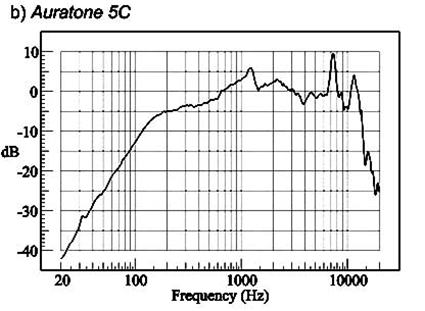

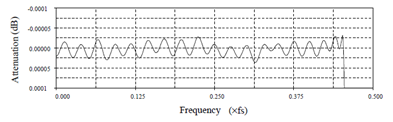

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒ®гӮөгӮҰгғігғүгҒ®зү№еҫҙгӮ’гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒйҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§еӨҡз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹе°ҸеһӢгғўгғӢгӮҝгғјгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖҒгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі5CгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ1958е№ҙгҒ®еүөз«ӢжҷӮгҒӢгӮүгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮҜгӮӨгғігӮ·гғјгғ»гӮёгғ§гғјгғігӮәгҒӘгҒ©еӨ§зү©гғ—гғӯгғҮгғҘгғјгӮөгғјгӮ’зӯҶй ӯгҒ«гҖҒгғҮгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒӘгғҖгғігӮ№гғ»гғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒ®гӮөгӮҰгғігғүгӮ’ж¬ЎгҖ…гҒЁз”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ®гӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғігҖҒе®ҹиіӘ150пҪһ15,000HzгҒ®гӮ«гғһгғңгӮізү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮ1.5kHzгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгғ”гғјгӮҜгӮ’гӮӮгҒӨзӢ¬зү№гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

Auratone 5CгҒЁе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§ |

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ®иЈҸиҝ”гҒ—гҒҜгҖҒгӮ·гғҘгӮўгғјзӨҫгҒҢе®ҡз•ӘгғңгғјгӮ«гғ«гғһгӮӨгӮҜSM58гҒ®зү№жҖ§гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгғ©гӮӨгғ–гӮ№гғҶгғјгӮёгҒ®гӮөгӮҰгғігғүгӮ’家еәӯз”ЁгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ§еҶҚзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж–№еҗ‘гҒ«еҗ‘гҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«ејҫгҒҝгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒҢд»®жғігғ©гӮӨгғ–гӮ№гғҶгғјгӮёгӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҹгҖҢгғһгӮёгӮ«гғ«гғ»гғҹгӮ№гғҶгғӘгғјгғ»гғ„гӮўгғјгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚжҖқиӯ°гҒӘйҢІйҹігҒ§гҖҒеҒ¶з„¶гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮӮгӮөгӮҰгғігғүгӮ№гғҶгғјгӮёгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгғҺгӮӨгғһгғізӨҫгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгғһгӮӨгӮҜгҒҜ1950е№ҙд»ЈгҒӢгӮүе®ҡз•ӘгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ·гғҘгӮўгғјзӨҫгҒ®гғңгғјгӮ«гғ«гғһгӮӨгӮҜгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҠјгҒ—гҒ®еј·гҒ„йҹігҒ«д»•дёҠгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж–№дҫҝгҒҢгҖҒгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғігҒ§гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ®з§ҳзӯ–гҒ гҒЈгҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

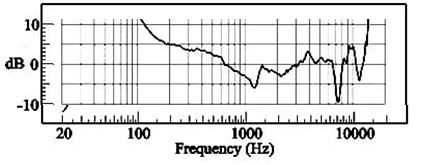

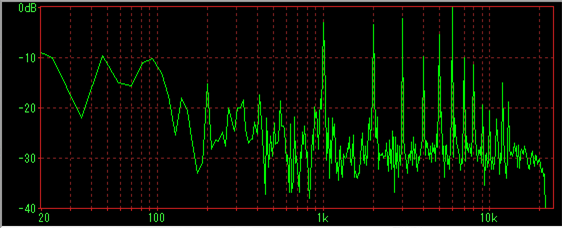

дёҠпјҡгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі 5CгҒ®йҖҶзү№жҖ§гҖҒдёӢпјҡShure SM58гғһгӮӨгӮҜгҒ®зү№жҖ§

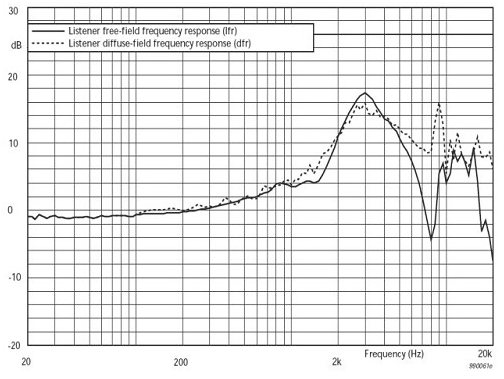

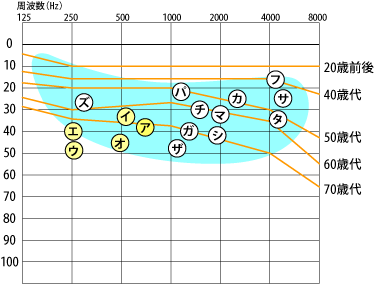

гҖҖгӮӮгҒҶгҒІгҒЁгҒӨйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғ”гғјгӮҜгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒдәәй–“гҒ®еӨ–иҖігҒ®е…ұжҢҜгҒӢгӮүжқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮеӨ–иҖігҒ®е…ұжҢҜгҒ®з ”究гҒҜгҖҒ1940е№ҙд»ЈгҒ«иЈңиҒҙеҷЁгҒ®еҲҶйҮҺгҒ§йҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮпјҲзұіеӣҪзү№иЁұ

US 2552800 Aпјү еӨ–иҖігҒ®й•·гҒ•гҒҜ25mmпҪһ30mmгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒй–Ӣз®ЎгҒЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜгҖҒ3kHzгҒЁ9kHzгҒ«гғ”гғјгӮҜгӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°гӮ’ж•Ҹж„ҹгҒ«иҒһгҒҚеҸ–гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзҸҫеңЁгҒ§гҒҜгғҖгғҹгғјгғҳгғғгғүгҒ§гғҳгғғгғүгғӣгғігҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’иЈңжӯЈгҒҷгӮӢжӣІз·ҡгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ1995е№ҙгҒ«гҒҜDiffuse

Field EqualizationгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚз§°гҒ§еӣҪйҡӣиҰҸж јIEC 60268-7гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮ·гғҘгӮўгғјзӨҫгҒ®гғңгғјгӮ«гғ«гғһгӮӨгӮҜгҒ«гҒҜгҖҒгӮ№гғҶгғјгӮёдёҠгҒ®жӯҢжүӢгҒ®еЈ°гҒҢгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮиҝ‘гҒҸгҒ§и©ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№гӮ’д»ҳеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгҖҖB&KзӨҫгҒ®гғҖгғҹгғјгғҳгғғгғү4128C HATSгҒЁDiffuse Field EqualizationиЈңжӯЈжӣІз·ҡпјҲеҸӮз…§гӮөгӮӨгғҲпјү

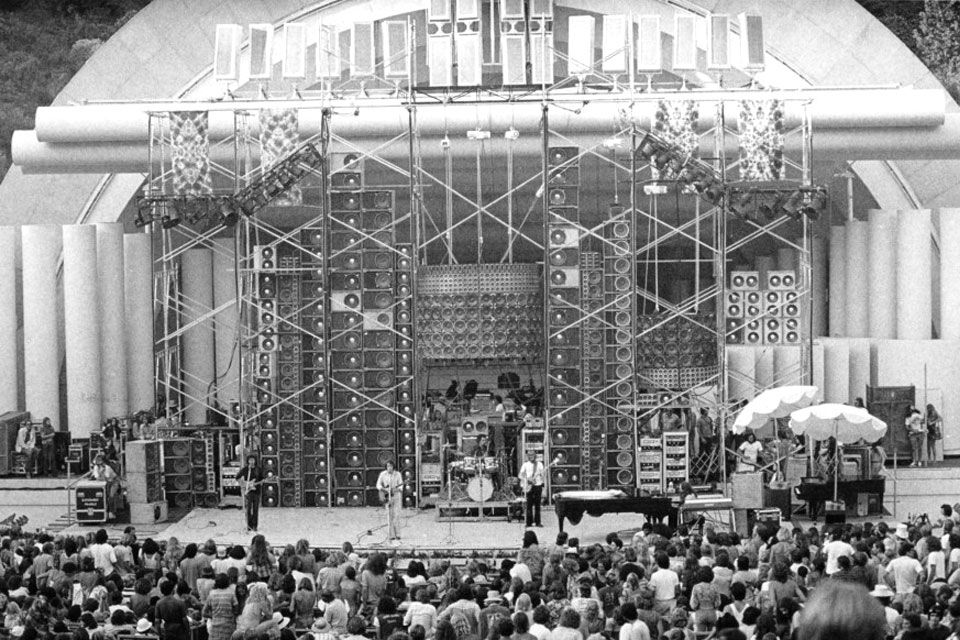

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ©гӮӨгғ–гӮ№гғҶгғјгӮёгҒ§гҒ®гӮ·гғҘгӮўгғјзӨҫгҒ®гғңгғјгӮ«гғ«гғһгӮӨгӮҜгҒ®еЁҒеҠӣгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹ1966е№ҙгӮ’еўғгҒ«гҖҒгғқгғғгғ—гӮ№гҒ®йҢІйҹігҒ«гӮӮеҝғең°гӮҲгҒ„иү¶гҒҢд№—гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠжүӢжң¬гҒЁгҒҷгҒ№гҒҚз”ҹйҹігҒҢгҖҒгғ©гӮӨгғ–гӮ№гғҶгғјгӮёгҒ§гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’д»ӢгҒ—гҒҹйӣ»ж°—зҡ„йҹійҹҝгҒ«зөұдёҖгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®д»•дёҠгҒ’гҒ®жҷӮжңҹгҒ«еҮәзҸҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒJBLгҒ®е·ЁеӨ§PAгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгҒ®гғӯгғғгӮҜгғ»гӮөгӮҰгғігғүгҒҢгҒ»гҒје®ҢжҲҗеҪўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгғўгғӢгғҘгғЎгғігғҲгҒЁгӮӮгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гӮӮгғһгӮӨгӮҜгҒ®з”ҹйҹігӮ’еҝ«йҒ©гҒ«жӢЎеЈ°гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒD130гҒ®гғ—гғӯд»•ж§ҳ2135гҒҜгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№гӮ’д»ҳеҠ гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®й ғгҒӢгӮүгғқгғғгғ—гӮ№гҒ®йҢІйҹігҒҜгҖҒйҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§гғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№гӮ’д»ҳеҠ гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

Grateful deadгҒ®Wall of Soundгғ©гӮӨгғ–пјҲ1974е№ҙпјүгҖҖJBLжҘӯеӢҷз”Ё2115гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§

гҖҖйҖҶгҒ«1965е№ҙгҒҫгҒ§гҒ®йҢІйҹігҒҜгҖҒи„ҡиүІжҠңгҒҚгҒ®гғһгӮӨгӮҜйҹігҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮеҪ“жҷӮгҒ®е°ҸеһӢPAгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгӮёгғҘгғјгӮҜгғңгғғгӮҜгӮ№гҒҜгҖҒгӮёгӮ§гғігӮ»гғігҒ®гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹеј·зғҲгҒӘгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№гӮ’д»ҳеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгҒӘгҒҸж—Ҙжң¬гҒ®гӮўгғігӮөгғігғ–гғ«еһӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒЁдјјгҒҰгҒӘгҒҸгӮӮгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҮәгҒҰгҒҸгӮӢйҹігҒҜгҒҡгҒЈгҒЁгғҜгӮӨгғ«гғүгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

Rock-olaзӨҫгҒ®Model 100 гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гӮёгғҘгғјгӮҜгғңгғғгӮҜгӮ№пјҲ1962е№ҙпјү

Jensen P8RгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҡеј·еҠӣгҒӘгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№

гҖҖеҗҢгҒҳеӮҫеҗ‘гҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„иЈҪеӨ§еһӢгғ©гӮёгӮӘгҒ«гӮӮиЁҖгҒҲгҖҒгӮ«гғӘгғғгҒЁд№ҫгҒ„гҒҹй«ҳеҹҹгҒ«зҷ–гҒ®гҒӮгӮӢгӮөгӮҰгғігғүгҒҜгҖҒеҫҢгҒ«гӮёгғЈгғјгғһгғігғ»гӮөгӮҰгғігғүгҒЁжҸ¶жҸ„гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®1940пҪһ60е№ҙд»ЈгҒ®гғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№иЈңжӯЈгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒ«йҢІйҹіеҒҙгҒ§гғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№гӮ„гғӘгғҗгғјгғ–гӮ’еҠ№гҒӢгҒӣгҒҹйҢІйҹігҒЁзӣёжҖ§гҒҢжӮӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜиЁҖгҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮй«ҳеҹҹгҒ®зҷ–гҒҜеҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ®еӨҡгҒ•гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй«ҳеҹҹгӮ’гғүгӮ№й»’гҒ„еўЁгҒ§еЎ—гӮҠгҒҹгҒҸгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ гҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒж–°гҒ—гҒ„зҙ зӣҙгҒӘзү№жҖ§гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒҜгҖҒеҢ–зІ§гҒ®гҒӘгҒ„1960е№ҙд»Јд»ҘеүҚгҒ®йҢІйҹігҒҢжӣҮгҒЈгҒҰиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒ гҖӮеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒйҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§гӮӮиө·гҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҢІйҹігғҹгӮӯгӮөгғјгҒҢзңҹз©әз®ЎгҒӢгӮүгғҲгғ©гғігӮёгӮ№гӮҝгғјгҒ«з§»иЎҢгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгғһгғ«гғҒгғҲгғ©гғғгӮҜеҢ–гҒ«гӮҲгӮӢгғҺгӮӨгӮәгҒҢжёӣгҒЈгҒҹд»ЈгӮҠгҒ«гҖҒйҹҝгҒҚгҒ®еӨ©дә•гҒҢдҪҺгҒҸгҒӘгӮҠгғ‘гғігғҒгӮӮз„ЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгӮҪгғӘгғғгғүгӮ№гғҶгғјгғҲгҒ®жҙ—зӨјгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹзҸҫиұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҗҶз”ұгҒҜзңҹз©әз®ЎгҒ®гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹе…ұжҢҜгҒҢйҮҚгҒҹгҒ„зҹігҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҖҒжғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒҹеҖҚйҹігҒҢе…ЁгҒҸеҮәгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзөҗеұҖгҖҒйіҙгҒӢгҒ¬гҒӘгӮүйіҙгҒӢгҒӣгҒҰгҒҝгҒӣгӮҲгҒҶгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҒгҒ®еӢўгҒ„гҒ§гғӘгғҗгғјгғ–гҒҢеӨҡз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еӨүгӮҸгӮҠж—§жқҘгҒ®е…ұжҢҜгҒ®еӨҡгҒ„гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж©ҹеҷЁгӮӮйӮӘйӯ”иҖ…жүұгҒ„гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮйӣ»и“„гҒӢгӮүгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«з§»иЎҢгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒҹгҒ з«ӢдҪ“йҹійҹҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүж¬Іжғ…гӮӮж¶ҲгҒҲгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒҢгӮҲгӮҠгӮ»гғігӮ»гғјгӮ·гғ§гғҠгғ«гҒӘжӯҢи©һгҒ§иүІд»•жҺӣгҒ‘гӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®жөҒгӮҢгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгӮӮжҷӮд»ЈгҒ®з”ігҒ—еӯҗгҒӘгҒ®гҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢиЁҖгҒҲгӮҲгҒҶгҖӮгҒқгҒ—гҒҰжөҒиЎҢжӯҢгҒ®гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹж¬Іжғ…гҒЁзҙ”жғ…гҒ®гӮ«гӮӘгӮ№гӮӮгҒҫгҒҹгҖҒгғүгғ–е·қгҒ«и“ӢгӮ’гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҝҳеҚҙгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҗжҒӢз…©гҒ„гҒ®зөҗжң«гҖ‘

гҖҖ1960е№ҙд»ЈгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҖҒгғ¬гӮігғјгғүгҒ®еЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒҢжҖҘдёҠжҳҮгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ®йҹіжҘҪгҒ®и©ҰиҒҙгҒҜгғ©гӮёгӮӘгҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®еҠӣгҒҢең§еҖ’зҡ„гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶиғҢжҷҜгҒ§иҖғгҒҲгӮӢгҒЁBTSиҰҸж јгҒ®гғӯгӮҜгғҸгғігӮ’гғ©гӮёгӮӘзҗғгҒ§йіҙгӮүгҒҷгҒ®гҒҢжҷӮд»ЈжҖ§гҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгғўгғӨгғўгғӨгҒ—гҒҹ漫然гҒЁгҒ—гҒҹйіҙгӮҠж–№гҒ§гғ”гғігҒЁгҒ“гҒӘгҒ„гҖӮ

жңҖеҲқгҒ«гӮӮгҒҸгӮҚгӮ“гҒ гғ©гӮёгӮӘйўЁгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖдҪ•гҒҢи¶ігӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢпјҹгҖҖгҒқгӮҢгҒҢд»ҠеӣһгҒ®гғҶгғјгғһгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгӮӢгҖҒжӯҢеЈ°гҒ®з«ҜгҖ…гҒ«иҰӢгҒҲйҡ гӮҢгҒҷгӮӢж¬Іжғ…гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҠгҒқгӮүгҒҸеҪ“жҷӮгҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹж¬Іжғ…гӮ’зҡҶгҒҢеҝғгҒ«з§ҳгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮӮгӮ„гӮӮгӮ„гҒ—гҒҹгҒҫгҒҫгҒ§дҪ•гӮӮиЁҖгӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒеҚҒеҲҶгҒ«ж°—жҢҒгҒЎгҒҜеҲӨгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгӮӮгҒҜгӮ„еҚҠдё–зҙҖгӮӮзөҢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒеҲәжҝҖгҒ®гҒӘгҒ„еҜЎй»ҷгҒӘдәәгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒд»ҠгҒ§гӮӮеҗҚжӣІгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢжӯҢгҒ«гҒҜгҖҒе°‘гҒ—еҲәжҝҖгҒ®еј·гҒ„жӯҢгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢеҘҪгҒҫгӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁиЁҖи‘үгҒ«гҒҜеҮәгҒ•гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒиЁҖи‘үгҒ®еҲҮгӮҠйҡӣгӮ„гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒ—гҒҹиЁҖгҒ„еӣһгҒ—гҒ§зңҹж„ҸгҒҢиҰӢгҒҲйҡ гӮҢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹдәӣзҙ°гҒӘгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҰеҶҚзҸҫгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮжҳӯе’Ңпј“пјҗпҪһ40е№ҙд»ЈгҒ®жҒӢеҝғгҒ®иӮүдҪ“зҡ„гҒӘиЎқеӢ•гӮ’гҖҒгӮӘгғјгғҮгӮӨгӮӘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе®ҹдҪ“еҢ–гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеЈ®еӨ§гҒӘгғ“гӮёгғ§гғігҒ®гҒӘгҒӢгҖҒжӮҹгӮҠгӮ’й–ӢгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ

- гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒҜгҖҒдәәй–“гҒЁзӯүиә«еӨ§гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиӮүдҪ“зҡ„гҒӘиЎқеӢ•гҒҜе®ҹдҪ“еҢ–гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

- иӮүдҪ“зҡ„гҒӘиЎқеӢ•гҒҜгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁеҮәгҒӘгҒ„гҖӮ

- жҷӮд»Јзҡ„гҒ«еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҖҒгғӘгғігӮ®гғігӮ°гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒйҢІйҹігҒ«жҪӨгҒ„гҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҖӮ

- гғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгӮ’дёӯеҝғгҒ«зөһгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғ©гӮӨгғігғҲгғ©гғігӮ№зӯүгҒ§100Hzд»ҘдёӢгҖҒ10kHzд»ҘдёҠгӮ’гӮ«гғғгғҲгҒҷгӮӢгҖӮ

- гғңгғјгӮ«гғ«еҶҚз”ҹгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’зөһгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒ«гғҹгғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҰи©ҰиҒҙгҒҷгӮӢгҖӮ

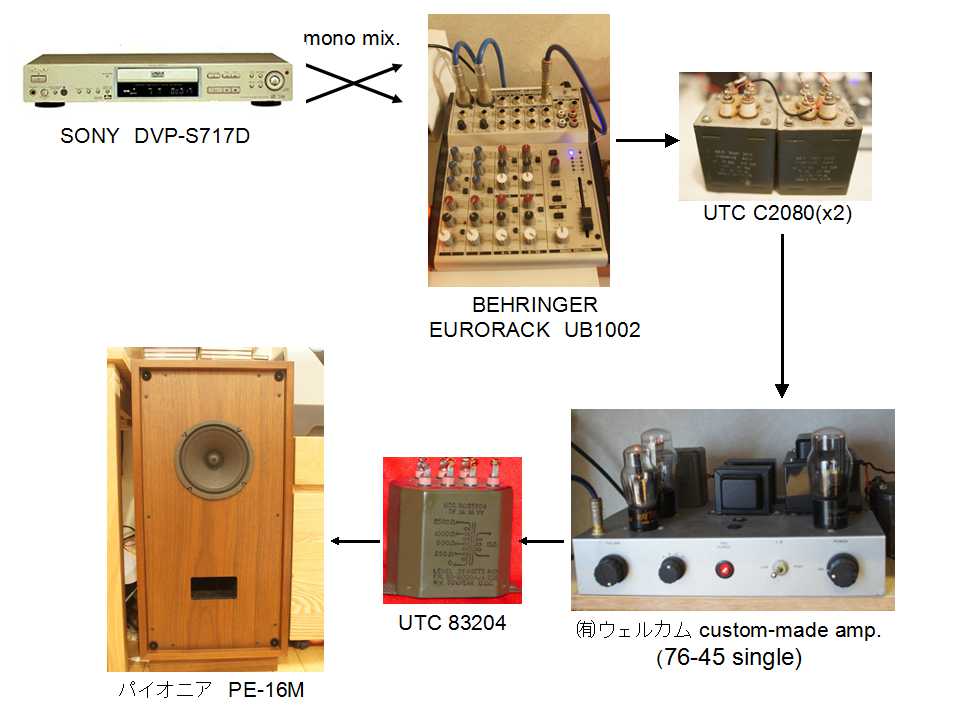

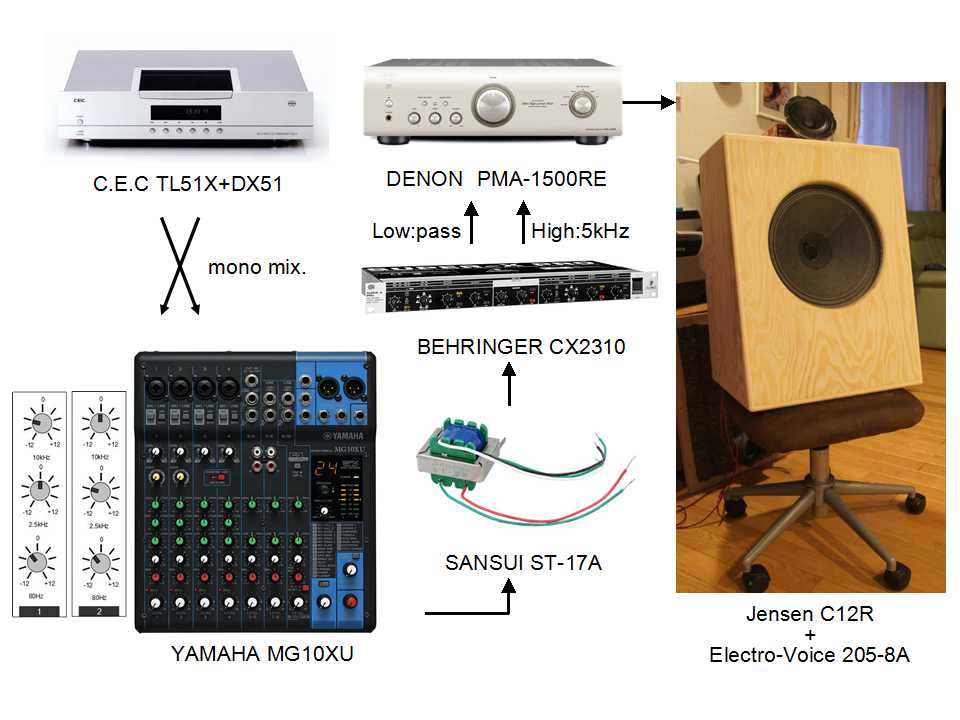

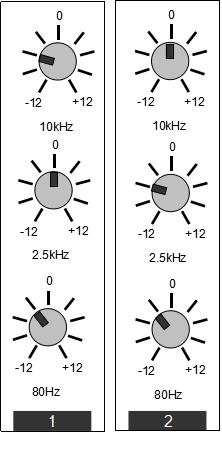

гҖҖзҸҫзҠ¶гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®жҰӮиҰҒгҒҜд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

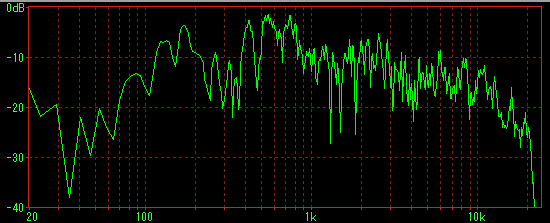

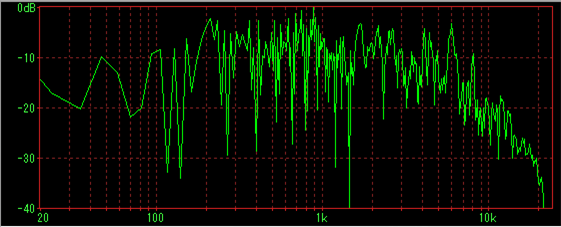

гӮ·гӮ№гғҶгғ е…ЁдҪ“гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒЁгғ‘гғ«гӮ№жіўеҝңзӯ”пјҲж–ңгӮҒ45еәҰгӮҲгӮҠиЁҲжё¬пјү

гҖҗгҒқгӮҢгҒЁгҒӘгҒҸгҒҹгӮҒжҒҜгҒЁе—ҡе’ҪгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ•гҒӣгӮӢгҖ‘

гҖҖдё»еҪ№гҒҜгҖҒ1947е№ҙй–ӢзҷәгҒ®гӮёгӮ§гғігӮ»гғізӨҫгҒ®30cmгӮЁгӮҜгӮ№гғҶгғігғҮгғғгғүгғ¬гғігӮёгғ»гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖӮзҸҫеңЁгҒҜгӮЁгғ¬гӮӯгӮ®гӮҝгғјгҒ®гӮўгғігғ—з”ЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ§гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№з”ҹз”ЈгҒ—гҒҰгӮӢеҫ©еҲ»зүҲгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ1дёҮеҶҶеүҚеҫҢгҒ§гғӘгғјгӮәгғҠгғ–гғ«гҒ«иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғҲгғјгӮӯгғјз”ЁгҒ®еҠұзЈҒеһӢгҒЁгҒҫгҒ§гҒҜгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰгҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮ№гғҶгғјгӮёгӮ’зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гҒҹз°Ўжҳ“PAгҒ®з«ҜгҒҸгӮҢгҒ§гҖҒгғ‘гғӘгғғгҒЁгҒ—гҒҹеҸҚеҝңгҖҒгӮёгғЈгғӘгӮёгғЈгғӘгҒЁгҒ—гҒҹеҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒӘгҒ©гҖҒд»ҠгҒ®жҷӮд»ЈгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢж–№еҗ‘жҖ§гҒ®гӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е…ғгҒ®гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҢ1960е№ҙеүҚеҫҢгҒ«иЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒҹгӮёгғҘгғјгӮҜгғңгғғгӮҜгӮ№гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҫ—ж„ҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгӮ·гӮ«гӮҙгғ–гғ«гғјгӮ№гҖҒгғӯгӮ«гғ“гғӘгғјгҒ®йЎһгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ„гӮёгғЈгӮәгҒ§гҒҜзІ—гҒҢзӣ®з«ӢгҒӨгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҸҚеҝңгҒ®ж©ҹж•ҸгҒ•гҖҒгғӘгғҗгғјгғ–гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҪӨгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢеҖҚйҹігҒӘгҒ©гҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҡ„гҒ«гҒҜдёҚзҙ”гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢиҰҒзҙ гҒҢеӨҡеҲҶгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢжөҒиЎҢжӯҢгҒ®з§ҳгӮҒгҒҹжҒӢеҝғгҒ®гӮӮгӮ„гӮӮгӮ„гҒ—гҒҹйңһгӮ’гҒҜгӮүгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰзҸҫеҮәгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒжҳӯе’ҢгҒ®жҒӢж„ӣгӮ«гӮӘгӮ№гҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«жӮ¶гҖ…гҒЁгҒ—гҒҹж°—жҢҒгҒЎгӮ’з§ҳгӮҒгҒҰжҡ®гӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҒЁгҖҒй©ҡгҒҸгҒ“гҒЁгҒ“гҒ®дёҠгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖ1940е№ҙд»ЈгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒҜгҖҒ2гҒӨгҒ®зү№еҫҙгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒҜиғёеЈ°гҒ®иәҚеӢ•ж„ҹгӮ’гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№ж—©гҒҸеҶҚз”ҹгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгӮӮгҒҶгҒІгҒЁгҒӨгҒҜй«ҳеҹҹгҒ®еҖҚйҹіжҲҗеҲҶгҒҢиұҠгҒӢгҒ§гҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҢжҘҪеҷЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йіҙгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ25пҪғпҪҚд»ҘдёҠгҒ®иҰҸжЁЎгҒ®гғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҖҒгғЎгӮ«гғӢгӮ«гғ«гҒӘгғҗгғҚгҒ®еӢўгҒ„гӮӮжүӢдјқгҒЈгҒҰгҖҒдёӯдҪҺеҹҹгҒ®еҸҚеҝңгҒҢгҒҷгҒ“гҒ¶гӮӢж—©гҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒҢиғёеЈ°гӮ’гҒ“гӮӮгӮүгҒӣгҒҡгҒ«гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®жҳҺзһӯгҒӘзҷәйҹігӮ’иҒҙгҒҚеҸ–гӮүгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮж·ұгҒ„гҒҹгӮҒжҒҜгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иғёеЈ°гҒ®жғ…ж„ҹгҒҢж»ІгҒҝеҮәгҒҰгҒҸгӮӢзһ¬й–“гҒҜгҖҒгҒқгҒ“гҒ§и©ұгҒ—гҒӢгҒ‘гҒҰгҒҸгӮӢгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҰӘеҜҶгҒӘе‘ҠзҷҪгҒ«жәҖгҒЎгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҪ“жҷӮгҒ®дё»гҒӘи©ҰиҒҙж©ҹеҷЁгҒҢгғ©гӮёгӮӘгҒ гҒӢгӮүгҒЁгҖҒзӣҶж ҪгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е°ҸгҒ•гҒҸгҒ—гҒЎгӮғгғҖгғЎгҒ гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚгҒ®йҖҡгӮҠгҖҒдәәй–“гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒЁзӯүдҫЎгҒ«иҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ10cmгҒ гҒЁе”ҮгҖҒ20cmгҒ гҒЁйЎ”йқўгҖҒ30cmгҒ гҒЁиғҙдҪ“гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶйўЁгҒ«гғӘгӮўгғ«гҒ•гҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҖӮд»Ҡеӣһ30пҪғпҪҚгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®и…°гҒ«дјқгӮҸгӮӢгӮ№гӮӨгғігӮ°ж„ҹгҒҫгҒ§еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҝ…й ҲжқЎд»¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰгҖҒгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгҒ®дёӯдҪҺеҹҹгҒ®еҸҚеҝңгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮзҙ ж—©гҒ„гҖӮгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®жҒҜйҒЈгҒ„гҒҢејҫгҒҝгҖҒз”ҹгғүгғ©гғ гҒҜгғүгӮ«гғғгҒЁйҹҝгҒҸгҖӮгҒ“гҒ®еҝ«ж„ҹгҒҜ10пҪғпҪҚгҒ§гҒҜеҮәгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮгғ•гӮЈгӮёгӮ«гғ«гҒӘдҪ“йЁ“гҒ гҖӮ

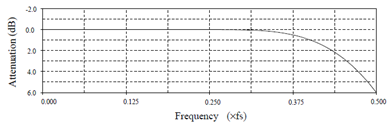

гҖҖгӮёгӮ§гғігӮ»гғі C12RгҒҜгҖҒж–ңгӮҒ45еәҰгҒӢгӮүгӮөгӮӨгғігӮ№гӮӨгғјгғ—жіўгҒ§жё¬гӮӢгҒЁе№іеқҰгҒӘзү№жҖ§гҒ гҒҢгҖҒгғ‘гғ«гӮ№жіўгҒ§иЁҲжё¬гҒ—гҒҹй«ҳж¬ЎеҖҚйҹігҒҜйқһеёёгҒ«еӨ§гҒҚгҒ„гҖӮгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©гғ—гғ¬гғјгғҲгғӘгғҗгғјгғ–гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹиғҪгҒҢгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиҮӘиә«гҒ«еӮҷгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдёҖиҰӢгҖҒгғүжҙҫжүӢгҒӘж„ҹгҒҳгӮӮгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒҫгҒ§гҒ®йҢІйҹігҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иүІиү¶гҒҢеҠ гӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒ«гӮөгӮҰгғігғүгӮ’жұәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒй«ҳж¬ЎеҖҚйҹіпјқеҲҶеүІжҢҜеӢ•з„ЎгҒ„гҒЁиҲҲиҰҡгӮҒгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

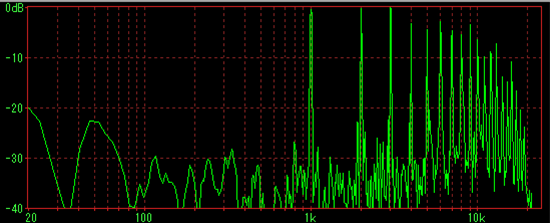

Jensen C12RеҚҳдҪ“гҒ®зү№жҖ§пјҲдёҠпјҡгӮөгӮӨгғігӮ№гӮӨгғјгғ—гҖҒдёӢпјҡгғ‘гғ«гӮ№жіўпјү

гҖҖй«ҳж¬ЎеҖҚйҹігҒ“гҒқгҒҢжҳ”гҒ®йҢІйҹігҒ«гҒҜеҝ…й ҲгҒӘиҰҒзҙ гҒ§гҖҒеҫҢгҒ®гғҸгӮӨгғ•гӮЎгӮӨгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӢгӮүжҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҲгҒҸеҸӨгҒ„йҢІйҹігҒҢй«ҳеҹҹдёҚи¶ігҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгҒ§иЈңжӯЈгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгҒ®иЈңжӯЈгҒҜжҘҪйҹігҒЁй–ўдҝӮгҒ®гҒӘгҒ„гғҺгӮӨгӮәгӮӮдёҖз·’гҒ«еў—еј·гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒй«ҳж¬ЎеҖҚйҹігҒҜдёӯеҹҹгҒ®жҘҪйҹігҒЁйҖЈеӢ•гҒ—гҒҹйҹігҒ«гҒ®гҒҝеҸҚеҝңгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҗгӮӯгғЈгғ©гғЎгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з”ҳгҒ„еҮәдјҡгҒ„гҖ‘

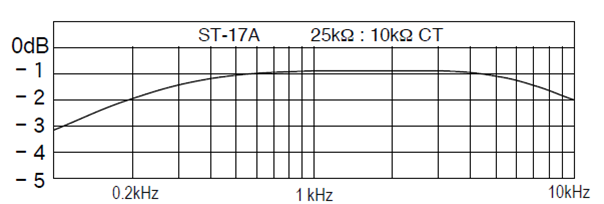

гҖҖгҒ“гӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҖҒжҳӯе’Ң32е№ҙгҒӢгӮүиЈҪйҖ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғігӮ№гӮӨгғ»гғҲгғ©гғігӮ№гӮ’еҷӣгҒҫгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҲқжңҹгҒ®гғҲгғ©гғігӮёгӮ№гӮҝгғјеӣһи·ҜгҒ«зө„гҒҝиҫјгӮҖгҒҹгӮҒгҒ«иЈҪйҖ гӮ’е§ӢгӮҒгҒҹе°ҸеһӢгғҲгғ©гғігӮ№гҒ§гҖҒзҸҫеңЁгҒҜж©Ӣжң¬гғҲгғ©гғігӮ№гҒҢиЈҪйҖ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮST-17AгҒҜгҖҒзөӮж®өгғ—гғғгӮ·гғҘгғ—гғ«гҒ®жүӢеүҚгҒ§дҪҚзӣёеҸҚи»ўгғ»еҲҶеүІгҒҷгӮӢгғүгғ©гӮӨгғҗгғјгғҲгғ©гғігӮ№гҒ§гҖҒгӮ«гӮҝгғӯгӮ°гҒ®зү№жҖ§гӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒдҪҺеҹҹгҒҜ500HzиҫәгӮҠгҒӢгӮүгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҖҒй«ҳеҹҹгҒҜ4kHzгҒӢгӮүеҫҗгҖ…jгҒ«жёӣиЎ°гҒҷгӮӢгҖӮжң¬еҪ“гҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гғ©гӮёгӮӘз”Ёзҙ еӯҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠиЁӯеӮҷз”ЁгҒ®дәӨжҸӣйғЁе“ҒгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғўгғҺгӮҝгғӯгӮҰгҒӘгӮ“гҒӢгҒ§еЈІгҒЈгҒҰгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒз№ӢгҒ’гҒҰгҒҝгҒҰгғ“гғғгӮҜгғӘгҖӮгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§гӮӮз”ҳгҒ„йҹіиүІгҒ«гӮҰгғғгғҲгғӘгҖӮгӮӯгғЈгғ©гғЎгғ«дёҖзІ’еӨ§гҒ®гғҲгғ©гғігӮ№гҒӢгӮүгҖҒдёӯеҹҹгҒ®гӮёгғҘгғҜпҪһгҒЁгҒ—гҒҹж—ЁгҒҝгҒҢгҖҒгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§гӮӮжәўгӮҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒҜдёӯеҹҹгҒҢгҒҪгҒЈгҒ“гӮҠзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢеҲӨгӮӢгҒҢгҖҒиӮқеҝғгҒӘгҒ®гҒҜгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҒ—гҒҰгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®й«ҳеҹҹгҒҜгҖҒгғҲгғ©гғігӮ№гҒӢгӮүзҷәгҒҷгӮӢзЈҒж°—жӯӘгҒҝгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠй«ҳж¬ЎеҖҚйҹігҒ§жәўгӮҢгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз”ҳзҫҺгҒӘйҹігҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҖҚйҹігҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖҒжҳ”гҖҒгӮӯгғігӮ°гғ»гғ¬гӮігғјгғүгҒҢгғ—гғ¬гӮ№гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгғӯгғігғүгғігғ»гғ¬гғјгғҷгғ«гҒ®йҹігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйЈҙиүІгҒ«еҢ…гҒҫгӮҢгҒҹй»„жҳҸгҒ®жҷӮй–“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳӯе’ҢгҒ®з”ҳзҫҺгҒӘгғ©гӮёгӮӘгҒ®йҹігҒ®еҝғиҮ“йғЁгҒҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒҜй©ҡгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜгҒ»гӮ“гҒЁгҒ«еҸӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҗйЁ’гҒҢгҒ—гҒ„йӣ‘иёҸгҒ§жғігҒ„дәәгҒ®еЈ°гҒ гҒ‘гӮ’гҖ‘

гҖҖе‘Ёжіўж•°гӮ’гғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгҒ«зөһгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒеҸӨгҒ„жөҒиЎҢжӯҢгҒ§гҒҜзө¶еҜҫгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғһгғӢгӮўгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгӮӨгғҗгғ©гҒ®йҒ“гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гғһгӮӨгӮҜгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ“гҒҫгҒ§еёҜеҹҹгҒҜеәғгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮдҪҺеҹҹгҒҜ100пјЁпҪҡд»ҘдёӢгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҖҒй«ҳеҹҹгҒҜ8пҪһ10kHzзЁӢеәҰгҒҫгҒ§гҒҢзІҫгҖ…гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒ«гғҸгӮӨгғ•гӮЎгӮӨгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҖӮиҰӢжҺӣгҒ‘гҒ®гӮ№гғҡгғғгӮҜ競дәүгҒ«иёҠгӮүгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ„гҒӨгҒ®гҒҫгҒ«гҒӢжҒӢдәәгҒ®гҒҹгӮҒжҒҜгӮ’иҒһгҒҚжјҸгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ®зөҗжң«гҒҜжҺЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮӢгҒ№гҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ гҖҖ

RCA 44гғӘгғңгғігғһгӮӨгӮҜгҒ®зү№жҖ§ |

Shure SM58гғһгӮӨгӮҜгҒ®зү№жҖ§ |

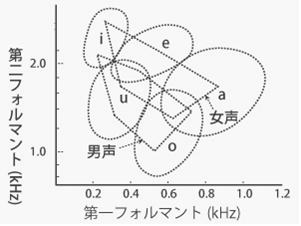

гҖҖж—Ҙжң¬иӘһгӮ’еҗ«гӮҖгӮўгӮёгӮўзі»гҒ®иЁҖиӘһгҒ§гҒҜгҖҒе–үйҹігҒЁгҒ„гҒҶжҜҚйҹігҒ§гҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒ«еӨҡж§ҳгҒӘж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гӮ’гӮӮгҒҹгҒӣгӮӢжҖ§ж јгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒе®ҹеЈ°гҒ®200пҪһ1,200пјЁпҪҡгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒе–үйҹігҒҜ500пҪһ2,500пјЁпҪҡгҒ«еҲҶеёғгҒҷгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠ2wayгҒ гҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еёҜеҹҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҒ„гҒҸгӮүй ‘ејөгҒЈгҒҰгӮӮгғҖгғЎгҒӘгҒ®гҒ гҖӮжҳ”гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢгҒ“гҒ®й ҳеҹҹгҒ«еј·гҒ„еҶҚз”ҹиғҪеҠӣгӮ’гӮӮгҒӨгҒ®гҒҜгҖҒPAж©ҹеҷЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҖҒгӮёгӮ§гғігӮ»гғігҒ®C12RгҒӘгҒ©гҒҜгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒҶгҒ„гҒҶгҒҹгӮҒгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖйҖҶгҒ«ж¬§зұіиЁҖиӘһгҒҜгҖҒеӯҗйҹігҒ§гҒ®дјқйҒ”гҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҖҒ2пҪһ6kHzгҒ«гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҢйӣҶдёӯгҒҷгӮӢгҖӮеҪ“然гҖҒжҘҪеҷЁгҒ®иЁҖиӘһзҡ„гҒӘгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮӮй«ҳеҹҹгҒ«йӣҶдёӯгҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгҒ®еј·иӘҝзӮ№гҒҢж—Ҙжң¬иӘһгҒ®дјқйҒ”ж©ҹж§ӢгҒЁгҒҡгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ„гӮёгғЈгӮәгҒ§гҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжҘҪеҷЁгҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘи©•дҫЎгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҷәеұ•еҸІгҒ®гҒҶгҒЎгҒ§иҰӢиҗҪгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹйғЁеҲҶгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгҒ®еӨ§еҸЈеҫ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’гғҷгғјгӮ№гҒ«гҖҒгӮўгғ«гғҶгғғгӮҜзӨҫгҒ®й–ӢзҷәгҒ—гҒҹе°ҸеһӢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ’гғ„гӮӨгғјгӮҝгғјд»ЈгӮҠгҒ«5kHzгҒӢгӮүи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮӮж§ӢеҶ…гӮўгғҠгӮҰгғігӮ№з”ЁгҒ®гӮӮгҒ®гҒ гҖӮе…ғгҒ®гӮўгӮӨгғҮгӮЈгӮўгҒҜгҖҒгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©Jensen

P12RгҒҢй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹ1940е№ҙд»ЈгҒ«гҖҒQ8PгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғјгғігғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢиЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜгҒ“гӮҢгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгӮҲгӮҠз№Ҡзҙ°гҒӘгғүгғјгғ гғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҖҒиҝ«еҠӣгҒӮгӮӢгғҲгғјгӮӯгғјз”ЁгҒ®еӨ§еһӢгғӣгғјгғігҒӘгҒ©гҖҒгӮҲгӮҠжҖ§иғҪгҒ®гҒ„гҒ„жқҗж–ҷгҒҜгҒ„гҒҸгӮүгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ иүІгҖ…гҒЁиҒһгҒҚжҜ”гҒ№гҒҰгҒҝгҒҰгҖҒзөҗеұҖгӮігғјгғігғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еёҜеҹҹгҒ®еҸҚеҝңгӮ’йҲҚгӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҜҚйҹігҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮ’гғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гҒ—гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдәәй–“гҒ®иҖігҒҜгҖҒдёӯй«ҳеҹҹгҒ«ж•Ҹж„ҹгҒ§гҖҒе…ҲгҒ«гҒқгҒЈгҒЎгҒ®йҹігҒҢеҮәгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒЈгҒЎгҒ«ж°—гӮ’еҸ–гӮүгӮҢгӮӢжҖ§иіӘгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮҲгҒҸгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮ’з№Ҡзҙ°гҒ«еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ2пҪһ6kHzгҒ®гӮ¶гғҜгӮ¶гғҜгҒ—гҒҹйҹігӮ’еј·иӘҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҘҪгҒҫгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒжөҒиЎҢжӯҢгҒ®иЁҖи‘үгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„ж¬Іжғ…гҒҜгҖҒжҜҚйҹігҒ®еёҜеҹҹгҒ§гҒӮгӮӢ200пҪһ2,500Hzд»ҳиҝ‘гҒ«йӣҶдёӯгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒи»ҪгҒ„жҢҜеӢ•жқҝгҒ®й«ҳеҹҹгҒ®еҸҚеҝңгӮ’гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгӮігғјгғізҙҷгҒ®дёӯдҪҺеҹҹгӮҲгӮҠгӮ„гӮ„йҒ…гӮҢгҒҰеҮәгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®жҜ”йҮҚгҒ®е·®гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒӮгҒ’гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҖҒж¬Іжғ…гҒҢиӮүдҪ“зҡ„гҒӘгғ¬гғҷгғ«гҒӢгӮүзҷәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй ӯгҒ§гҒҜеҲӨгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒӘгҒ„иЎқеӢ•гҒҢгҖҒгҒЎгӮғгӮ“гҒЁеҶҚзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢ第дёҖжқЎд»¶гҒ гҖӮ

гҖҗгҒӮгҒӘгҒҹгҒІгҒЁгӮҠгҒ«еҝғгӮ’еҗ‘гҒ‘гҒҰгҖ‘

гҖҖгғўгғҺгғ©гғ«и©ҰиҒҙгҒ§гӮ¬гғ©гғ‘гӮҙгӮ№еҢ–гӮ’жұәгӮҒиҫјгӮ“гҒ§5е№ҙгҒ»гҒ©зөҢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒдёҖз•ӘгҒ®еҸҺз©«гҒҜжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®еҶҚе…Ҙй–ҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғўгғҺгғ©гғ«гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§дёҖдәәз§°гҒ®иӘһгӮҠжүӢгҒЁгҒ—гҒҰжӯҢжүӢгҒҢйғЁеұӢгҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҖҒ30cmзҙҡгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еЈ°гӮ’зҷәгҒҷгӮӢгғңгғҮгӮЈгҒҢе®ҹдҪ“еҢ–гҒ—гҒҹгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹгӮҝгғ¬гғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰйғЁеұӢгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгӮ·гғҒгғҘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігӮ’ж§ӢзҜүгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«жҲ‘гҒҢ家гҒ®гғўгғҺгғ©гғ«гғ»гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҖҒгҒЎгӮғгӮ“гҒЁдёҖдәәеүҚгҒ«еӣһи»ўжӨ…еӯҗгҒ«еә§гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§жүӢгӮ’гҒ гҒ—гҒҰгҒҠй…ҢгӮ’гҒҷгҒҷгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгӮүгҖҒгҒЁжҖқгҒҶгҒЁдҪ•гҒ гҒӢжҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒ„гҖӮе®Ңе…ЁгҒ«гҒ©гҒҶгҒӢгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгӮӢгҖӮ

гҖҖ гҖҖ гҖҖ гҖҖ гҖҖ

иғҙдҪ“гҒЁе”ҮгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®жҰӮеҝөеӣігҖҖпјҲгҒ”гӮҒгӮ“гҒӘгҒ•гҒ„гҖҒгғ•гӮЈгғғгғ„гӮёгӮ§гғ©гғ«гғүж§ҳпјү

гҖҖжңҖеҲқгҒӢгӮүгғўгғҺгғ©гғ«гҒ§еҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҹйҹіжәҗгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘйҹіжәҗгӮ’гғўгғҺгғ©гғ«еҢ–гҒҷгӮӢпјҲгғҹгғғгӮҜгӮ№гҒҷгӮӢпјүгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүиүҜгҒ„гҒ®гҒӢпјҹгҖҖгҒ“гӮҢгҒҜиүІгҖ…гҒӘдәәгҒҢжӮ©гӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҘдёӢгҒ«гҒқгҒ®ж–№жі•гӮ’еҲ—жҢҷгҒҷгӮӢгҒЁ

1.еӨүжҸӣгӮігғҚгӮҜгӮҝгғјгҒӘгҒ©гҒ§дёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰ1жң¬еҢ–гҒҷгӮӢгҖӮ

2.гғ—гғғгӮ·гғҘгғ—гғ«еҲҶеүІгҒ®гғ©гӮӨгғігғҲгғ©гғігӮ№гҒ§зөҗеҗҲгҒҷгӮӢгҖӮ

3.гғҹгӮӯгӮөгғјгӮўгғігғ—гҒ§е·ҰеҸідҝЎеҸ·гӮ’еҗҲжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎпј‘гҒ®еӨүжҸӣгӮігғҚгӮҜгӮҝгғјгҒҜгҖҒдёҖз•Әе®үдҫЎгҒ§з°ЎеҚҳгҒӘж–№жі•гҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒиӘ°гӮӮгҒҢеӨұжңӣгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒй«ҳеҹҹгҒҢдёёгҒҫгҒЈгҒҰеҶҙгҒҲгҒӘгҒ„гҖҒйҹігҒ«жҪӨгҒ„гҒҢгҒӘгҒ„гҖҒи©°гҒҫгҒЈгҒҰиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгғҠгӮӨгҒ“гҒЁгҒҡгҒҸгӮҒгҒ§иүҜгҒ„дәӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢжҷ®йҖҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зҗҶз”ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁ

1.гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®йҹігҒ®еәғгҒҢгӮҠгӮ’иЎЁгҒҷйҖҶзӣёжҲҗеҲҶгӮ’гӮӯгғЈгғігӮ»гғ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒйҹҝгҒҚгҒҢз—©гҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

2.дәәе·Ҙзҡ„гҒӘгӮЁгӮігғјгҒҜй«ҳеҹҹгҒ«еҒҸгӮӢпјҲгғӘгғҗгғјгғ–гҒ®зү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢпјүгҒҹгӮҒгҖҒй«ҳеҹҹжҲҗеҲҶгҒҢжёӣйҖҖгҒҷгӮӢгҖӮ

3.гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§еҲҶж•ЈгҒ•гӮҢгҒҹйҹіеғҸгҒҢејұгҒҸгҖҒгғҹгғғгӮҜгӮ№гҒҷгӮӢгҒЁеҗ„гғ‘гғјгғҲгҒ®ејұгҒ•гҒҢйңІиҰӢгҒҷгӮӢгҖӮ

4.йҖҶгҒ«дёӯеӨ®е®ҡдҪҚгҒҷгӮӢйҹігҒҜйҹійҮҸгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеӨӘгҒЈгҒҹйҹігҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒпј’гҒ®гғ©гӮӨгғігғҲгғ©гғігӮ№гҒ§гҒ®зөҗеҗҲгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иҫәгҒ®еҗҲжҲҗгҒҢгӮігғҚгӮҜгӮҝгӮҲгӮҠгҒҜгӮўгғҗгӮҰгғҲгҒ§гҖҒйҖҶзӣёгҒ®жёӣйҖҖгӮ’иӢҘе№ІжҠ‘гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒгғ гғ©гғјгғүеҸҚи»ўеһӢеӣһи·ҜгҒҢеҮәеӣһгҒЈгҒҰд»ҘйҷҚгҒҜгғҲгғ©гғігӮ№гҒ®з”ҹз”ЈгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеҸӨгҒ„гғҲгғ©гғігӮ№гҒ«й јгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠзҠ¶ж…ӢгҒ®иүҜгҒ„гғ‘гғјгғ„гҒҜй«ҳдҫЎгҒ гҒ—гҖҒзӣёжҖ§гҒ®иүҜгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒҫгҒ§гҒ«ж–ӯеҝөгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ§гҖҒ第3гҒ®гғҹгӮӯгӮөгғјгӮўгғігғ—гҒ§гҒ®еҗҲжҲҗгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮе·ҰеҸігҒ®дҝЎеҸ·гӮ’еҚҳзҙ”гҒ«и¶ігҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§йҖҶзӣёжҲҗеҲҶгҒ®еҸ–гӮҠиҫјгҒҝгҒЁе‘Ёжіўж•°гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гҖҗBж–№жі•гҖ‘йҖҶ-擬似гӮ№гғҶгғ¬гӮӘж–№ејҸ

|

гҖҖй«ҳеҹҹгҒЁдёӯеҹҹгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’гҖҒВұ6dBгҒ§е·ҰеҸідә’гҒ„йҒ•гҒ„гҒ«гҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҖҒ擬似гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®еҸҚеҜҫгҒ®ж“ҚдҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1965е№ҙд»ҘйҷҚгҒ«4гғҲгғ©гғғгӮҜгғ»гғ¬гӮігғјгғҖгғјгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹй ғгҒӢгӮүгҒ®йҢІйҹігҒ«гӮӮзӣёжҖ§гҒҢиүҜгҒ„гҖӮ

гҖҖ2.5kHzд»ҳиҝ‘гҒҜйҹігҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігӮ№пјҲе®ҹдҪ“ж„ҹпјүгӮ’гӮігғігғҲгғӯпјҚгғ«гҒ—гҖҒ10kHzиҫәгӮҠгҒҜгӮўгғігғ“гӮЁгғігғҲпјҲз©әй–“жҖ§пјүгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢгҖӮ1970е№ҙгӮ’еүҚеҫҢгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®з©әй–“жҖ§гҒҢи‘—гҒ—гҒҸзҷәеұ•гҒ—гҖҒгҒӢгҒӨEMTгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғӘгғҗгғјгғ–гҒӘгҒ©гҒ§гғ–гғӘгғӘгӮўгғігӮ№пјҲе…үжІўж„ҹпјүгӮӮеҠ гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®еёҜеҹҹжҠңгҒҚгҒ§гғҲгғјгғігғ»гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’гҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдәәе·Ҙзҡ„гҒӘгғӘгғҗгғјгғ–гҒҜйҖҶзӣёгҒ§жү“гҒЎж¶ҲгҒ—гҒӮгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒй«ҳеҹҹгҒҢгӮ«гғһгғңгӮігҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒҶгҒІгҒЁгҒӨгҒҜеҚҳзҙ”гҒӘгғўгғҺгғ©гғ«еҢ–гҒҜгҖҒдёӯеӨ®е®ҡдҪҚгҒ•гҒӣгӮӢдёӯдҪҺеҹҹгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ«йҡ”гҒҹгҒЈгҒҰгҖҒе…ЁдҪ“гҒ«дёӢи…№гҒ®иҶЁгӮүгӮ“гҒ дёӯе№ҙеӨӘгӮҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҗгғ©гғігӮ№гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдҪҺеҹҹгӮ’дёЎпҪғпҪҲгҒЁгӮӮдёӢгҒ’гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒпјҰпјӯж”ҫйҖҒгҒ®жҒ©жҒөгҒ§гҖҒж®өгҖ…гҒЁгӮ№гғҶгғ¬гӮӘж©ҹжқҗгҒ®гӮ°гғ¬гғјгғүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдә‘гҖ…иЁҖгӮҸгӮҢе§ӢгӮҒгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйҢІйҹігҒ®гҒ»гҒҶгӮӮгҒқгҒ®гӮ°гғ¬гғјгғүгҒ«иҰӢеҗҲгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢиҰҒжұӮгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©гғҗгғігғүгҒ®жҘҪеҷЁгӮ’гҖҒгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹеҲқжңҹгҒ®ж®өйҡҺгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒе…ЁдҪ“гҒ®гғҲгғјгғігҒҢгӮөгӮҰгғігғүгғ»гғҗгғ©гғігӮ№гҒЁеҜҶжҺҘгҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҚҳзҙ”гҒ«е·ҰеҸігғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еҙ©гҒҷгҒЁгҖҒе…ЁдҪ“гҒ®гғҲгғјгғігҒҢе°‘гҒ—гҒҠгҒӢгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§е·ҰеҸігҒ®дёӯй«ҳеҹҹгҒ®гғҲгғјгғігӮ’гҒҡгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒ«гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®дәӨйҖҡж•ҙзҗҶгӮ’гҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒиҰӢйҖҡгҒ—гҒ®иүҜгҒ„йҹігҒ«д»•дёҠгҒҢгӮӢгҖӮ

|

гҖҗжҷ®ж®өгҒҜе …ж°—гҒӘгҒӘгӮөгғ©гғӘгғјгғһгғігҖ‘

гҖҖгғЎгӮӨгғігӮўгғігғ—гҒ«гғҮгғҺгғіPMA-1500REгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮ·гӮ№гғҶгғ е…ЁдҪ“гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҒҜе№іеёёеҝғгӮ’дҝқгҒӨеј•гҒҚз· гӮҒеҪ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҖҒгҒ“гҒ®гӮҜгғ©гӮ№гҒ®гғҮгғҺгғіиЈҪгӮўгғігғ—гҒҜиіӘе®ҹеүӣеҒҘгҒ§гҖҒз§ҒгҒ«иЁҖгӮҸгҒӣгӮҢгҒ°гҖҢNHKгҒ®йҹігҖҚгҖӮдҪҷиЁҲгҒӘдҪҺйҹігҒ®иҶЁгӮүгҒҝгҖҒиү¶гӮ„гҒӢгҒӘй«ҳйҹігҖҒиҮЁе ҙж„ҹгҒӮгҒөгӮҢгӮӢйҹігҒ®еәғгҒҢгӮҠгҒӘгҒ©гҖҒгҒЁгҒӢгҒҸгғҹгғүгғ«гӮҜгғ©гӮ№гҒ®ж°‘з”ҹз”ЁгӮўгғігғ—гҒ«жҠұгҒҚгҒҢгҒЎгҒӘжңҹеҫ…гӮ’еүҠгҒҺиҗҪгҒ—гҒҹгҖҒJISиҰҸж је“ҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйіҙгӮҠж–№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе–©гҒҲгҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгӮ№гғјгғ„е§ҝгҒ§гҒқгҒӨгҒӘгҒҸгғӢгғҘгғјгӮ№гӮ’иӘӯгҒҝдёҠгҒ’гӮӢгӮўгғҠгӮҰгғігӮөгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒ гҒҢгҖҒжӯҢи¬Ўз•Әзө„гҒ§гҒҜеҸёдјҡиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰжӯҢжүӢгҒ«иҸҜгӮ’гӮӮгҒҹгҒӣгӮӢеҗҚи„ҮеҪ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йҖІиЎҢеҪ№гҒ®гҒҠйҷ°гҒ§гҖҒеҖӢжҖ§зҡ„гҒӘгӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгӮ’йӣҶгӮҒгҒҹгҒӮгҒ’гҒҸгҒ«еҫЎгҒөгҒ–гҒ‘гҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖҒжҲ‘гҒҢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®еј•гҒҚз· гӮҒеҪ№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮўгғігғ—гӮ’гҖҒгғҒгғЈгғігғҮгғҗгҒ§еҲҶеүІгҒ—гҒҹгғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғһгғ«гғҒгӮўгғігғ—гҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ®иҙ…жІўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғһгғ«гғҒй§ҶеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢеҠ№жһңгҒҜгҖҒйҹігҒ®жҝҒгӮҠгҒҢгҒӘгҒҸжҫ„гҒҝжёЎгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒеҮәйҹігҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢеҙ©гӮҢгҒӘгҒ„е®үе®ҡж„ҹгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҖӮгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢеҗҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгӮ„гғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒ«гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒҢжөҒгӮҢйҒҺгҒҺгҒҹгӮҠгҒӣгҒҡгҖҒеҮәгҒҰгҒҸгӮӢйҹігҒ®гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒҢе®үе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҢгӮўгӮҝгғғгӮҜйҹігҒ«гҒ„гҒҹгӮӢгҒҫгҒ§жӯӘгҒҫгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«з№ӢгҒҢгӮӢгҖӮйҹігҒҢжҫ„гҒҝжёЎгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгҒҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒиҮЁе ҙж„ҹгҒЁгҒҜз„ЎзёҒгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®йҹіеғҸгҒҢеүҚйқўгҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖCDгғ—гғ¬гӮӨгғӨгғјгҒҜгҖҒCECзӨҫгҒ®гғҷгғ«гғҲгғүгғ©гӮӨгғ–ејҸгӮ’гҒҡгҒЈгҒЁдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҹігҒ®з«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠгҒҢиҮӘ然гҒ§гҖҒзҙ°йғЁгҒҢгҒ©гҒҶгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҖҒе…ЁйғЁгҒ®йҹігҒҢдёҖдҪ“ж„ҹгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰйіҙгӮӢгҒ®гҒҢиҮӘеҲҶгҒ®еҘҪгҒҝгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгғҮгӮёгӮҝгғ«гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгҒ«гӮ№гғӯгғјгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ§гҖҒгӮ·гғЈгғјгғ—гғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҒҢгғ”гӮ·гғғгҒЁз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠж„ҹгҒ®еј·гҒ„гҒҠзҘӯгӮҠзҠ¶ж…ӢгҒӘгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮ№гғӯгғјгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҒҜгӮ„гӮ“гӮҸгӮҠи«ӯгҒҷгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзёҒеҒҙгҒ®йқҷгҒ‘гҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжҒҘгҒҳгӮүгҒ„гҒ®жҒӢеҝғгҒ«еҗҲгҒЈгҒҰгӮӢгҒ®гҒҜеҫҢиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзү№жҖ§гӮ’гҒҝгҒҰгӮӮ14kHzгҒӢгӮүеҫҗгҖ…гҒ«гғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒ20пҪӢпјЁпҪҡд»ҳиҝ‘гҒ§пјҚ2dBгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒҜгғҮгӮёгӮҝгғ«гғҺгӮӨгӮәгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгғ‘гғ«гӮ№жҖ§гҒ®йҹігҒҢгғҺгӮӨгӮәгҒ§е’ҢгӮүгҒҗгҒ®гҒҢеҲӨгӮӢгҖӮгӮёгӮ§гғігӮ»гғігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҖҒгғҮгғігӮӘгғігҒ®гӮўгғігғ—гҒ§дёӯеҹҹгҒ®гӮҪгғӘгғғгғүгҒӘйғЁеҲҶгӮ’жӢ…дҝқгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢд»ҘдёҠйӘЁгҒЈгҒҪгҒҸгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒ„ж–№еҗ‘жҖ§гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гғҮгӮёгӮҝгғ«гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгҒ®гғӯгғјгғ«гӮӘгғ•зү№жҖ§пјҲNPC SM5843Aпјү

дёҠпјҡгӮ·гғЈгғјгғ—гғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҖҒдёӢпјҡгӮ№гғӯгғјгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•

гҖҖиүІгҖ…гҒЁжӣёгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжӯҢжүӢгҒ®жҒҜйҒЈгҒ„гҒҢеҲӨгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«дёӯдҪҺеҹҹгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ’й«ҳеҹҹгҒЁжҸғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰиғёеЈ°гҒҢжІҲгҒҫгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«й«ҳж¬ЎеҖҚйҹігӮ’гғ”гғӘгғғгҒЁеҲ©гҒӢгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«100Hzд»ҘдёӢгҖҒ10пҪӢпјЁпҪҡд»ҘдёҠгӮ’е®№иөҰгҒӘгҒҸеҲҮгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгӮ’гғҗгғ©гғігӮ№гӮҲгҒҸеҲ¶еҫЎгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҒжЎғжәҗйғ·гҒҢгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҖӮ

гҖҖжөҒиЎҢжӯҢгҒ®жҷӮд»ЈеҢәеҲҶгҒҢжҳӯе’Ң30е№ҙд»ЈгӮ’гҒҫгҒҹгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮ1960е№ҙд»ЈгҒ гҒ‘гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮз§ҒиҮӘиә«гҒҜиҘҝжҡҰгҒ§жҷӮд»ЈеҢәеҲҶгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜ1975е№ҙд»ҘйҷҚгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒҜжҳӯе’Ң10е№ҙй–“гҒ§еҢәеҲҮгӮӢгҒЁдҫҝеҲ©гҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘеҸІгҒҜиҘҝжҡҰгҒ®10е№ҙеҚҳдҪҚгҒ§зү©дәӢгҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иҫәгҒҢе°‘гҒ—дәӢжғ…гӮ’гӮ„гӮ„гҒ“гҒ—гҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҘдёӢгҒҜи©ҰиҒҙзӣӨгҖӮз§ҒиҮӘиә«гҒҜгӮўгғҠгғӯгӮ°зӣӨгҒҜйқўеҖ’гҒӘгҒ®гҒ§CDгҒ—гҒӢиҒҙгҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒӮгҒ—гҒӢгӮүгҒҡгҖӮ

|

жҳӯе’Ңгғ“гғғгӮ°гғ»гғ’гғғгғҲгғ»гғҮгғ©гғғгӮҜгӮ№пјҲжҳӯе’Ң37пҪһ42е№ҙпјү

ж—Ҙжң¬гӮігғӯгғ гғ“гӮўгҒЁж—Ҙжң¬гғ“гӮҜгӮҝгғјгҒҢе…ұеҗҢгҒ§з·ЁзәӮгҒ—гҒҹгӮӘгғ гғӢгғҗгӮ№гҒ§гҖҒгғ¬гӮігғјгғүеӨ§иіһгӮӮгҒ®гҒӘгҒ©гӮӮеӨ–гҒ•гҒҡе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒҢгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҒЎгӮғгӮ“гҒЁгғўгғҺгғ©гғ«йҹіжәҗгӮ’еҸҺйҢІгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҖӮйқ’жҳҘжӯҢи¬ЎгҒ«гҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҖҒжј”жӯҢгҖҒGSгҒҫгҒ§з¶Ізҫ…гҒ—гҒҰгҖҒеҖӢжҖ§зҡ„гҒӘжӯҢгҒ„еҸЈгҒ®жӯҢжүӢгҒҢжҸғгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгҒ§гҒ®иЈ…зҪ®гҒ®ејұзӮ№гӮ’зҹҘгӮӢдёҠгҒ§гӮӮгҖҒгҒ“гҒ®жүӢгҒ®йҢІйҹігӮ’еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғӘгғ•гӮЎгғігғ¬гғігӮ№гҒЁгҒ—гҒҰжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ гҖӮ |

|

гӮҰгӮЁгӮ№гӮҝгғігғ»гӮ«гғјгғӢгғҗгғ«гҒ®жҷӮд»ЈпјҲжҳӯе’Ң33пҪһ37е№ҙпјү

жқұиҠқгғ¬гӮігғјгғүгҒ®зңӢжқҝгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгӮҰгӮЁгӮ№гӮҝгғігғ»гӮ«гғјгғӢгғҗгғ«гҒ®иҲһеҸ°гӮ’еҪ·еҪҝгҒЁгҒ•гҒӣгӮӢгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒЎгӮүгӮӮгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«йҢІйҹігӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҰйҮҚе®қгҒҷгӮӢгҖӮеҫҢеҚҠгҒ«гҒҜи¶Ҡи·Ҝеҗ№йӣӘгҖҒжңқдёҳйӣӘи·ҜгҖҒж°ҙеі¶ејҳгҖҒеқӮжң¬д№қгҖҒгӮёгғҘгғӘгғји—Өе°ҫгҒӘгҒ©гҖҒжӯЈзөұжҙҫгҒ®жӯҢжүӢгӮӮгҒқгӮҚгҒҲгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒиҒҙгҒҚгҒ”гҒҹгҒҲгӮӮеҚҒеҲҶгҖӮ |

|

гҒӘгҒӨгҒӢгҒ—гҒ®жҳӯе’Ңгғ©гӮёгӮӘгғ»гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„дё»йЎҢжӯҢе…ЁйӣҶпјҲжҳӯе’Ң22пҪһ50е№ҙпјү

гғҶгғ¬гғ“гҒ®гӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜжҖ§иғҪгҒ®жӮӘгҒ„гғ“гғҮгӮӘгғҶгғјгғ—гҒ§дҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒйҹіиіӘзҡ„гҒ«и…җгҒЈгҒҰгӮӮйҜӣгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәәгӮӮеӨҡгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ®е®ҹеҠӣгҒҜгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҳгӮғгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҒгҒЁзўәдҝЎгҒ•гҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгӮӘгғ гғӢгғҗгӮ№зӣӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгҒ®й ғж„ҹгҒҳгҒҹгғҲгӮӯгғЎгӮӯгҒҜгҖҒжұәгҒ—гҒҰиӢҘгҒ„еӨҡж„ҹгҒӘгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮж”ҫйҖҒгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§е“ҒиіӘгҒ®иүҜгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜд»–гҒ®еӣҪгҒ§гӮӮзҸҚгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгғҶгғ¬гғ“иҮӘдҪ“гҒҜгҖҒе…ЁдҪ“гҒҢгғҗгғ©гӮЁгғҶгӮЈгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒең°ж–№гҒ®йӣ‘иІЁеә—гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дҪ•гҒ§гӮӮйҷіеҲ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеёёеҘ—гҒ гҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®дәәгҒҢжҖқгҒ„жҸҸгҒ„гҒҹжҶ§гӮҢгҒ®иЎЈгҒ«йҡ гӮҢгҒҹгҖҒж¬Іжғ…гҒ®гӮ«гӮӘгӮ№гӮ’зҹҘгӮӢгҒ«гҒҜгҒҶгҒЈгҒҰгҒӨгҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒ®дәәгҒ гҒЁгҖҢ11PMгҖҚгҒЁгҖҢжҷӮй–“гҒ§гҒҷгӮҲгҖҚгҒ®гғҶгғјгғһжӣІгҒ®гҒ©гҒЈгҒЎгӮӮгӮӘгӮ·гғЈгғ¬гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеҪ“жҷӮгҒҜгғҚгӮ°гғӘгӮёгӮ§гҒЁеүІзғ№зқҖгҒҸгӮүгҒ„гҒ®йҒ•гҒ„гҒ«ж„ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖӮгғҶгғ¬гғ“гӮӮжҷӮд»ЈгҒЁдёҖз·’гҒ«еҖ’йҢҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ |

|

ABCгғӣгғјгғ гӮҪгғігӮ°еӨ§е…ЁпјҲжҳӯе’Ң27пҪһ46е№ҙпјү

еӨ§йҳӘABCгғ©гӮёгӮӘгҒҢжҜҺжңҲ1жӣІгҒҘгҒӨж”ҫйҖҒгҒ—гҒҹгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жӣІгҒ§гҖҒNHKгҒ®гҒҝгӮ“гҒӘгҒ®гҒҶгҒҹгҒ«иҝ‘гҒ„и¶Јеҗ‘гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж°‘ж”ҫгҒёгҒ®иЁұеҸҜгҒҢгҖҒе ұйҒ“гҒЁж•ҷиӮІгҒЁгҒ„гҒҶеӨ§еүҚжҸҗгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҶ…е®№зҡ„гҒ«гҒҜеҒҘе…ЁгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒжӯҢгҒЈгҒҰгӮӢжӯҢжүӢгҒҢгҖҒж·Ўи°·гҒ®гӮҠеӯҗгҖҒгғ•гғ©гғігӮҜж°ёдә•гҖҒдёӯжқ‘гғЎгӮӨгӮігҖҒгӮ¶гғ»гғ”гғјгғҠгғғгғ„гҖҒгғңгғӢгғјгӮёгғЈгғғгӮҜгӮ№гҖҒеҠ еұұйӣ„дёүгҒӘгҒ©йҢҡгҖ…гҒҹгӮӢгғЎгғігғҗгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж”ҫйҖҒз”ЁгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«йҹіжәҗгҒ®гҒҹгӮҒе№ҙд»ЈгҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡе…ЁгҒҰгғўгғҺгғ©гғ«гҒ гҒҢгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰйҢІйҹіе№ҙд»ЈгҒ«гӮҲгӮӢгӮөгӮҰгғігғүгғқгғӘгӮ·гғјгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгҒӘгҒҸе®үе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж–°ж—§гҒ®жӯҢжүӢгҒ®иҠёйўЁгӮ’зҹҘгӮӢгҒ«гҒҜиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҖӮ |

|

зҫҺз©әгҒІгҒ°гӮҠгҖҖиҲ№жқ‘еҫ№гҒ®дё–з•ҢгӮ’е”„гҒҶпј‘пјҲжҳӯе’Ң31пҪһ39е№ҙпјү

дәҢеҚҒжӯіеүҚеҫҢгҒ®зҫҺз©әгҒІгҒ°гӮҠгҒ®гғһгғүгғӯгӮ№жӯҢи¬ЎгҒҢдёӯеҝғгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸеё°йӮ„е…өгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®дё»йЎҢгҒҢй »з№ҒгҒ«еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгҒӘгҒҸгғҸгғҜгӮӨгҖҒгғ–гғ©гӮёгғ«з§»ж°‘гҒЁгӮӮйҮҚгҒӘгӮҠгҖҒиЈҸеЈ°гӮ’еӨҡз”ЁгҒ—гҒҹгғҸгғҜгӮӨгӮўгғігҒ®еҪұйҹҝгҒЁгӮӮгҒЁгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®иЈҸеЈ°гӮ’иҮӘз”ұгҒ«ж“ҚгӮӢдёғиүІгҒ®еЈ°гҒҢгҖҒзҫҺз©әгҒІгҒ°гӮҠгҒ®зңҹйӘЁй ӮгҒЁгӮӮгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒқгҒ®дҝ®иЎҢжҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҖҢе“Җж„Ғжіўжӯўе ҙгҖҚгҒ§гҒ®е®ҢжҲҗгҒ«гҒ„гҒҹгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®иЁҳйҢІгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮиӢҘгҒ„еЁҳжҷӮд»ЈгҒ®зҫҺз©әгҒІгҒ°гӮҠгҒ®жӯҢеЈ°гҒҜгҖҒгҒ»гҒ®гҒӢгҒӘиүІйҰҷгҒҢжјӮгҒ„гҖҒгҒ“гҒ®е№ҙй ғгҒ«гҒ—гҒӢеҮәгҒӣгҒӘгҒ„йӯ…еҠӣгҒ«гҒҝгҒЎгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ |

|

гӮҙгғјгғ«гғҮгғігғҷгӮ№гғҲгҖҖиҘҝз”°дҪҗзҹҘеӯҗпјҲжҳӯе’Ң35пҪһ45е№ҙпјү

зҫҺдәәгҒ®жӯҢжүӢгҒҜеӨ§жҲҗгҒ—гҒӘгҒ„гҖҒиӢҘгҒ„жӯҢжүӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гӮ«гғҗгғјгғқгғғгғ—гӮ№гҒЁгҒ„гҒҶе®ҡз•ӘгӮ’иҰҶгҒ—гҖҒе®үдҝқй—ҳдәүжңҹгҒ®BGMгҒЁгӮӮгҒӘгҒЈгҒҹеҲ№йӮЈгҒӘгҖҢгӮўгӮ«гӮ·гӮўгҒ®йӣЁгҒҢгӮ„гӮҖгҒЁгҒҚгҖҚгҒӢгӮүгӮӯгғЈгғӘгӮўгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹз•°иүІгҒ®жөҒиЎҢжӯҢжүӢгҖӮеӨ§еҚҠгҒҜгғҠгӮӨгғҲгӮҜгғ©гғ–зі»гҒ®жӯҢгӮ’жӯҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒжё…ж¶јгҒӘж°—еҲҶгҒ«гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеӨүгҒ«иүІж°—гӮ’жҢҜгӮҠгҒҫгҒӢгҒӘгҒ„гҖҒгҒ“гҒ®дәәгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®ж°—е“ҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ |

|

гӮөгғігғ»гғ¬гғўгҒ®гӮҶгҒӢгӮҠпјҲжҳӯе’Ң40е№ҙпјү

дјҠжқұгӮҶгҒӢгӮҠгҒҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гӮөгғігғ»гғ¬гғўйҹіжҘҪзҘӯгҒ§е…ҘиіһгҒ—гҒҹгҒ®гӮ’иЁҳеҝөгҒ—гҒҰз·ЁгҒҫгӮҢгҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҖӮеӨ–еӣҪдәәжӯҢжүӢгҒ®жқҘж—ҘгҒҢжҜ”ијғзҡ„е®№жҳ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒгҒӮгӮ“гҒҫгӮҠеҸҚйҹҝгҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒЁгҖҒгҒ“гҒ®еҫҢгҒ®гҖҢе°ҸжҢҮгҒ®жғігҒ„еҮәгҖҚгҒ®еӨ§гғ’гғғгғҲгҒ«йҡ гӮҢгҒҢгҒЎгҒ гҒҢгҖҒжӯҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгӮўгғҠгғӯгӮ°ж„ҹгҒ«жәўгӮҢгҒҹиӮүеҺҡгҒӘж„ҹгҒҳгҒ§иүҜгҒҸйҢІгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӮгҒЈгҒ•гӮҠжӯҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒз«ҜгҖ…гҒ«жғ…ж„ҹгӮ’гҒҹгҒҹгҒҲгҒҹжӯҢгҒ„еҸЈгҒҜгҖҒе®ҹгҒ«еҶҚз”ҹгҒ®йӣЈгҒ—гҒ„йғЁйЎһгҒ«е…ҘгӮӢгҖӮж„ӣгҒҷгӮӢз”·гҒҜжҠјгҒ—еҖ’гҒ—гҒҰгҒ§гӮӮгғўгғҺгҒ«гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӨгӮҝгғӘгӮўеҘігҒЁгҒҜйҒ•гҒҶдҫЎеҖӨиҰігҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒЁгҖҒе®ҹгҒ«жҳӯе’Ңзҡ„гҒӘжӯҢгҒ„ж–№гҒ гҒЁзўәдҝЎгҒҷгӮӢгҖӮ |

|

гӮ¶гғ»гӮҝгӮӨгӮ¬гғјгӮ№ 1967-1968 -гғ¬гғғгғүгғ»гғҮгӮЈгӮ№гӮҜ-

GSгғ–гғјгғ гӮ’зүҪеј•гҒ—гҒҹгӮ¶гғ»гӮҝгӮӨгӮ¬гғјгӮ№гҒ®иөӨзӣӨгҖӮгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒ®еҫҢгҒ«з¶ҡгҒ‘гҒЁгҖҒгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгғҒгғЈгғ©гғҒгғЈгғ©гҒ—гҒҹгӮөгӮҰгғігғүгҒ§еҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮӨгғҹгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ®еәҰеҗҲгҒ„гӮӮеј·гҒ„гҖӮгғ•гғ©гғҜгғјгғ гғјгғ–гғЎгғігғҲгҒ®еӨүж…Ӣж„ҹиҰҡгҒҜгҒҡгҒЈгҒЁжҠ‘гҒҲгҒҹгҒҫгҒЁгӮӮгҒӘгғҗгғігғүгҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒ«гӮ«гӮӘгӮ№зҠ¶ж…ӢгҒҢжҺЁгҒ—гҒҜгҒӢгӮҢгӮӢгҖӮгғһгӮ№гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒҢжұӮгӮҒгҒҹз”·еӯҗгӮўгӮӨгғүгғ«гӮ°гғ«гғјгғ—гҒЁгҖҒеӨ§дәәгҒёгҒЁжҲҗй•·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгғӯгғғгӮҜгғҗгғігғүгҒЁгҒ®и‘ӣи—ӨгҒҢгҖҒеҲҮгҒӘгҒҸгӮӮз”ҳиҫӣгҒ„йҹҝгҒҚгӮ’еёҜгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғЎгғігғҗгғјгҒҹгҒЎгҒ®гҒқгҒ®еҫҢгҒ®иҠёиғҪз•ҢгҒ§гҒ®жҙ»иәҚгӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®жӮ¶гҒҲж–№гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒҰз„ЎиҰ–гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгғҶгғ¬гғ“дёӯз¶ҷгҒ®гӮўгғјгӮ«гӮӨгғҙгҒӘгҒ©гҖҒгӮҲгҒҸгҒҝгҒӨгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒйҖҡеёёгҒ®гғӯгғғгӮҜгғҗгғігғүгӮҲгӮҠгӮӮйңІеҮәеәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒгғҶгғ¬гғ“еұҖгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгӮӮиүҜеҘҪгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ®иЈҸд»ҳгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҪ“жҷӮгҒ®зҶұзӢӮзҡ„гҒӘзҠ¶жіҒгҒҜгӮ№гӮҝгӮёгӮӘйҢІйҹігҒ§гҒҜзө¶еҜҫгҒ«зҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгғӯгғғгӮҜгҒЁгҒҜдҪңе“ҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒӘгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„зҹҘгӮүгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ |

|

гӮёгӮ№гғ»гӮӨгӮәгғ»гғҹгӮ№гӮҝгғјгғ»гғҲгғӢгғји°·пјҲжҳӯе’Ң28пҪһ39е№ҙпјү

е•Ҹзӯ”з„Ўз”ЁгҒ®жҜ’иҲҢгғңгғјгғүгғ“гғӘгӮўгғігҒ®еЈ®зө¶гҒӘиЁҳйҢІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗҢгҒҳгҒҠгҒЎгӮғгӮүгҒ‘гҒ¶гӮҠгҒҜгӮЁгғҺгӮұгғігҒ«гғ«гғјгғ„гӮ’гҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгӮЁгғҺгӮұгғігҒҢгҒ„гҒЎгӮҲж”ҫйҖҒдҪң家гҒ®гӮ·гғҠгғӘгӮӘгӮ’з«ӢгҒҰгҒҰжј”гҒҳгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғҲгғӢгғји°·гҒҜзө¶еҜҫгҒ«иЈҸеҲҮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е°ҸжӮӘйӯ”зҡ„гҒӘжҢҜгӮӢиҲһгҒ„гӮ’гҖҒе…ЁгҒҸгғ–гғ¬гҒӘгҒҸгӮ№гӮҝгӮёгӮӘеҸҺйҢІгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒе®ҹгҒҜгҒҷгҒ”гҒҸй ӯгҒ®гҒ„гҒ„дәәгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳӯе’Ң39е№ҙгҒҜгҖҒгғҶгғ¬гғ“з•Әзө„гҖҢгӮўгғҷгғғгӮҜжӯҢеҗҲжҲҰгҖҚгҒ®еҸёдјҡгҒ§еҶҚгғ–гғ¬гғјгӮҜгҒ—гҒҹгҖҢгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®гҒҠеҗҚеүҚгҒӘгӮЎгӮ“гҒҰгӮ§гҒ®гҖҚгӮ’гғҚгӮҝгҒ«гҒ—гҒҹжӯҢгҒЁгҖҒеҫ“жқҘгҒ®иҠёйўЁгӮ’йқ’еі¶е№ёз”·гҒҢгҒҫгҒЁгӮҒгҒҹгҖҢгӮ¬гғғгғқгғӘзҜҖгҖҚгҖӮ |

|

гғ”гғјгӮҝгғјгҖҒгғқгғјгғ«&гғһгғӘгғјгғ»гғ©гӮӨгғҙгғ»гӮӨгғігғ»гӮёгғЈгғ‘гғі 1967

жқҘж—ҘгҒ—гҒҹжө·еӨ–гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒ§гҒҜгҖҒгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒҢгғҖгғігғҲгғ„гҒ®дәәж°—гҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғ•гӮ©гғјгӮҜгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ®ж—Ҙжң¬е…¬жј”гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгғҖгғігғҲгғ„гҒ«йқўзҷҪгҒ„гҖӮгҒІгҒЁгҒӨгҒҜгҖҒжј”еҘҸдёӯгҒ®иҰіиЎҶгҒ®й©ҡгҒҸгҒ»гҒ©гҒ®иЎҢе„ҖиүҜгҒ•гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰгӮ®гӮҝгғј1жң¬гҒ®ејҫгҒҚиӘһгӮҠгҒ гҒ‘гҒ§жҖқгҒҶеӯҳеҲҶжӯҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢз’°еўғгҒҢж•ҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҢзҙ зӣҙгҒ«3жң¬гҒ®гғһгӮӨгӮҜгҒ§и„ҡиүІгҒӘгҒҸеҸҺгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҗҢгҒҳгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ®гӮўгғЎгғӘгӮ«е…¬жј”гҒ®йЁ’гҖ…гҒ—гҒ•гҒ«жҜ”гҒ№гӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®гӮўгғғгғҲгғӣгғјгғ гҒ¶гӮҠгҒ«й©ҡгҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰжҘөгӮҒгҒӨгҒ‘гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬иӘһгҒ§гҒ®MCгӮ’еӢҷгӮҒгҒҹдёӯжқ‘е“ІгҒ®жёӢгҒ„еЈ°гҒ§гҖҒгӮ®гӮҝгғјеүҚеҘҸгҒ§иӘһгӮӢгғқгӮЁгғ гҒҢгҒҷгҒ§гҒ«гӮ«гӮӘгӮ№зҠ¶ж…ӢгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгғқгғјгғ«ж°ҸгҒ®еЈ°еёҜжЁЎеҶҷгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгғҗгғ©гӮЁгғҶгӮЈгғјжәҖијүгҖӮгӮӘгғһгӮұгҒҜиҲһеҸ°еҶҷзңҹгҒ§гҒ®жҜӣзіёгҒ®гғҜгғігғ”гғјгӮ№гҖӮгҒ©гӮҢгӮӮгҒҢеҲҘгҖ…гҒ®гӮўгӮӨгғҮгӮЈгӮўгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹж–ӯзүҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒ®зҸҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰиҰіиЎҶгҒҢеҸ—гҒ‘е®№гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзӨје„ҖжӯЈгҒ—гҒҸзҹҘжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢеӣҪж°‘жҖ§гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶеӨ–йқўгҒ гҒ‘гӮ’иҰӢгҒӨгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮ«гӮӘгӮ№зҠ¶ж…ӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜзЁӢйҒ гҒ„гҖӮиҮӘ然гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒиҮӘз”ұгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒдҪ•гҒӢгӮ’и„ұгҒҺжҚЁгҒҰгӮӢзһ¬й–“гҒҢи©°гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ |

|

й«ҳз”°жёЎ/дә”гҒӨгҒ®иөӨгҒ„йўЁиҲ№пјҲ1968пјү

гғ•гӮ©гғјгӮҜгӮҜгғ«гӮ»гғҖгғјгӮәгҒ®еҺҹзӣӨз®ЎзҗҶгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’е…ғжүӢгҒ«з«ӢгҒЎдёҠгҒ’гҒҹдјҡе“ЎеҲ¶гғ¬гӮігғјгғүй…ҚдҝЎгғ¬гғјгғҷгғ«гҖҢURCпјҲгӮўгғігғҖгғјгӮ°гғ©гӮҰгғігғүгғ»гғ¬гӮігғјгғүгғ»гӮҜгғ©гғ–пјүгҖҚгҒ®LP第дёҖеҸ·гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй«ҳз”°жёЎгҒ®йҢІйҹігҒҜгҖҒжҜҺж—Ҙж”ҫйҖҒгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§гҒ®гғ•гӮЎгғігӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ®гғҹгғӢгғ©гӮӨгғ–йўЁгҒ®еҸҺйҢІгҒ§гҖҒеҪ“жҷӮгҒ®иЎ—й ӯгҒ§гҒ®гғ•гӮ©гғјгӮҜгӮІгғӘгғ©гӮ’еҪ·еҪҝгҒЁгҒ•гҒӣгӮӢйӣ°еӣІж°—гҒҢж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзӨҫдјҡжҙҫгҒ®гғ•гӮ©гғјгӮҜжӯҢжүӢгӮҰгӮ§гӮ№гғ»гӮ¬гӮ№гғӘгғјгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢжө®гҒӢгҒідёҠгҒҢгӮӢгҒҢгҖҒгӮ¬гӮ№гғӘгғјгҒҢгҒЁгҒҰгҒӨгӮӮгҒӘгҒ„гҒҠгҒ—гӮғгҒ№гӮҠпјҲжӯҢгӮҲгӮҠгғҲгғјгӮҜгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢж•°еҖҚй•·гҒ„пјүгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒҫгҒ зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®й ғгҒ®гғ•гӮ©гғјгӮҜгҒҜгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒ®ж·ұеӨңж”ҫйҖҒгҒ§зӣ®иҰҡгӮҒгҒҹиӢҘиҖ…ж–ҮеҢ–гҒ®иұЎеҫҙгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҒҢгҖҒеҗҢгҒҳжҷӮй–“гҒ®гӮ№гғҠгғғгӮҜгҒ§йіҙгӮҠгҒІгҒігҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгғ гғјгғүжӯҢи¬ЎгҒ®гғҠгғігӮ»гғігӮ№гҒ•гҒЁжҜ”гҒ№гӮҢгҒ°гҖҒдё–з•ҢгҒ®е…ЁгҒҰгҒ®дәӢиұЎгҒ®иіҮжң¬еҢ–пјҲгӮ°гғӯгғјгғҗгғӘгӮјгғјгӮ·гғ§гғіпјүгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒ«д№—гӮӢгҒ®гҒӢеҸҚгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶжҖқиҖғгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгӮӮж”ҫйҖҒгҒ§гҒҜжөҒгҒӣгҒӘгҒ„еҸҚзӨҫдјҡзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ®еӨүж…Ӣи¶Је‘ігҒҢгӮ»гғғгӮҜгӮ№гӮ’еўғгҒ«еҲҶж–ӯгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮжј”жӯҢпјқдё–гҒ«жҠ—гҒҶж»‘зЁҪгҒӘгӮӮгҒ®гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҒҜгҖҒеҗҢгҒҳй…’е ҙгҒ®иЎЁзңӢжқҝгҒЁиЈҸи·Ҝең°гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®иЈҸи·Ҝең°гҒ«дҪҸгҒҫгҒҶгӮўгғ‘гғјгғҲгҒ®дҪҸдәәгҒҹгҒЎгҒ®еЈ°гҒ«иҖігӮ’еӮҫгҒ‘гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ |

гҖҖгҒӮгҒЁиІ·гӮҸгҒӘгҒҚгӮғгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгҖҢеӨўгҒ§йҖўгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖҚгҒ®гӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гҖҒгӮҜгғ¬гӮӨгӮёгғјгӮӯгғЈгғғгғ„гҒ®гғҷгӮ№гғҲзӣӨгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғ гғјгғүжӯҢи¬ЎгҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ дёҚеӢүеј·гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҡгғјгӮёжңҖеҲқгҒё

|