【AMラジオ音質が語るもの】

通常、オーディオの歴史を話すとき、進化論的な状況を原理的にとらえる。つまり、ローファイからハイファイへ、SP盤からLP盤へ、モノラルからステレオへ、AMからFMへ、という感じである。これを万人が共有できる理論と呼ぶ人もいる。しかし進化は淘汰を意味し、ステレオ装置は所有する人の虚栄心を表している。ハイレゾの流行する今どきに、ローファイ音源に狂ってる男は、まるでジャージ姿で高級レストランに迷い込んだのと同じ。ブランド・ストーリーが未だに有効な世界だ。ここでは、そうした数々の自慢話を糾弾することはしない。これも、オーデイオ・マニアを蔑視するレコード・マニアの得意分野である。私は目指すのは、ローファイなラジオ品質が、世界を結びつけていた時代への憧れと、その時代の空気を再生する方法である。

ローファイ音源の一番の面白さは、その分野のパイオニア(開拓者)の音源が多く残されていることだ。アイディアが閃いたときの興奮、それを多くの人と共有したいと思う尖った意志、宝石の原石に似たキラメキなど、けして真似事ではできない芸の深さ、面白さがある。このローファイ音源を通じて、草の根のようにアイディアは広まり、互いに刺激しあって響き合うのである。

困ったことに、普通のハイファイ機器は、ローファイ音源を汚く再生する。まるで汚れた雑巾で、ショウウィンドウを拭くと、かえって汚れがまだらに付くアレである。ハイファイは個人の感性に閉じていくが、ローファイは世論に広がっていく。なぜなら、誰もがその事実を確認できるからだ。そのアイテムこそ、AMラジオであった。しかし、そのローファイ音源をAMラジオで聴くという行為は、歴史的に死滅しようとしている。いや既に顧みられないのだ。そこで私としては、ラジオの音が博物館に行くのにふさわしい衣装を整えるべきだと思ってる。

では、AMラジオの音源をちゃんと再生しよう。

【ラジオ音声の解体新書】

ラジオ音声の再生には、色々とマナーがある。必要帯域、高次歪み、音のデフォルメ、これらが三位一体となって、バランスよく鮮度が保たれる。野菜を保存する冷蔵庫と同じように、保存には適度な温度と湿度があるのだ。暑くて乾いていると萎びるが、冷たすぎても、湿り過ぎてもいけない。

【四十万の法則】

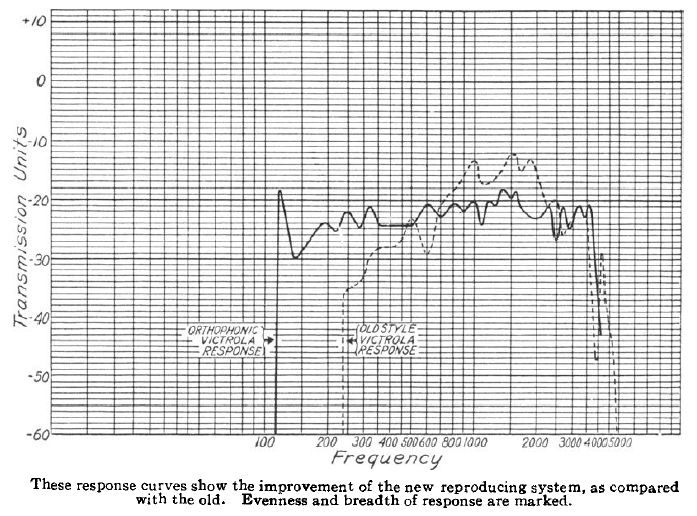

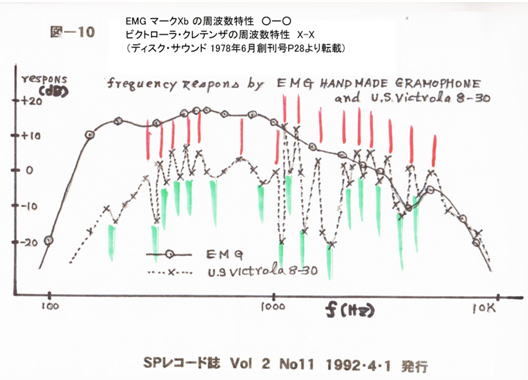

Hi-Fi録音がLPとなって市場に出た頃、当時の技術屋は本当に困った。どこまで周波数を伸ばせば良いんだろうか? そのとき議論の途上に出てきたのが「四十万の法則」である。曰く、蓄音機のクレデンザは100~4,000Hzしか出ないのに大変音が良い。これは高域と低音のバランスが大切なのだ、と。人間の可聴域は20~20,000Hz、電話なら200~2,000Hz、蓄音機とラジオは100~4,000Hz、トーキーは50~8,000Hzでバランスを取るというもの。実はローファイ音源の場合、ただ帯域が狭いだけではダメで、電話音声からトーキー音声まで、同心円上にバランスよく広がるのほうが重要なのである。

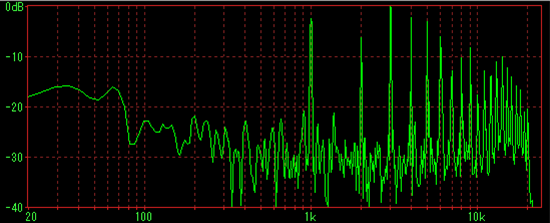

ビクター蓄音機の銘機クレデンザの周波数特性。確かに狭い。しかし音は良い。

【高次歪み】

ラジオ音源で最適な周波数特性を追い詰めるとき、見落としやすいのは高次歪みの量である。実は、真空管アンプだった1960年代までは、どのオーディオ機器も高次歪み=倍音が盛大である。スピーカーの分割振動をはじめ、アンプもLCRの負荷が少し違うだけでリンギングを引き起こす。針圧をしっかり掛けたカートリッジも針が鳴いてるのではないか? と思うような感じである。こうした付帯音を考慮した上でバランスを取っていたので、デジタルで低歪みという手法では生気が奪われるので通用しない。

ちなみに、蓄音機の女王クレデンザは、主要帯域は200~2,000Hzの電話なみで、それ以上は激しい倍音で補っていることが判る。つまり鉄板リバーブのような役割を自ら持っているのである。真空管の倍音でさえ、1960年代末にミキサーがトランジスターに変わっただけで、天井が低くなりパンチが無くなった、とロサンゼルスのエンジニアが嘆いたほどだ。高次歪みは、今では積極的に加えなければいけない要素になっている。

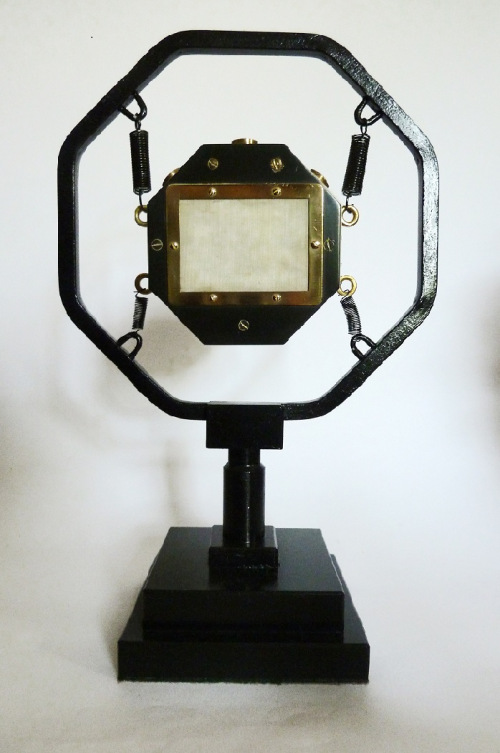

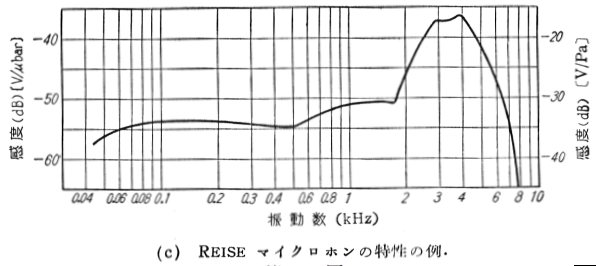

【音声収録用マイク】

古い真空管ラジオの音というと、ペナペナのマグネチック・スピーカーのほうの音色に強い印象をもっているだろう。しかし、12A、42などラジオ球の音は小出力ながら素直なもので、ラジオの収集家から言わせれば、オーディオマニアの使うEL**とか6*6の真空管は、低音が太すぎて声の通りが悪いとのこと。もともと帯域の狭いマグネチックスピーカーの特性に合わせると、200Hz以下は無いほうがバランスがいい。送信側のカーボンマイクも子音が立つように、かなり癖のある特性をもっていたので、フラットな特性の音声ではモゴモゴして使い物にならない。低域を切って、なおかつ中高域をシャリシャリにするのが、本来のラジオの音である。

REIS型のカーボンマイクと特性

【再生機器の規模】

古い録音の再生機器で最も苦慮するのが音響規模。それこそラジオ用マグネチック・スピーカーから、アルテックのシアター用VOTTまで、幅広く存在する。以下は、独クラングフィルムのスピーカーの配列表だが、一般的な家庭用オーディオの規模は1~10Wになる。もう少し絞れば3~7Wということになるだろうか。10Wまで行くと小劇場用となる。

ここで大きく立ちはだかるのは、多くの人が興味を抱くハイファイ初期の名盤たちである。モダンジャズ、クラシックなど、金に糸目なく最高の再生環境を整えるアレである。別にバカにしてるわけではないが、ラジオ用音源を再生するのに、低音も高音もそれほど必要なく、その手の本格的なシステムはむしろジャマになる。ここではピンキリのピンの録音に厳選して蒐集することを目的にしてはいないので、冷静になって考えてほしいのだ。

もうひとつの方向性は、ラジオと同様の規模に絞ったシングルコーンでの再生で、私も散々やってきた。16~20cmが中心的で、20年くらい粘って色々聴き込んできたが、結果的にはこれらのバランスが良いと言われるのはステレオ再生でのことで、モノラル再生は30cmが一番融通が利く。38cmだと立派すぎて、アンプの駆動力で音がコロコロ変わるので、成功したときと失敗したときの落差も大きく、それなりの覚悟が必要だ。結局システムのターゲットとして目論んだのは、アメリカで言うジュークボックスが、小店舗なみの広さで聴ける最適な音響規模で、ラジオ音源を大きな音で聴くのにしっくりいく。

【ローファイ音源のコレクション】

以下は試聴盤。十把一絡げで紹介するのが何だが、とりあえず以下のようなコレクションがある。ともかく聞き辛い音源が多いのだが、世界の片隅で何等かの事件が起きており、それがコッソリとローファイで録られていることが理解できよう。ちなみに私自身はアナログ盤は面倒なのでCDしか聴きません。あしからず。

|

ベニー・グッドマン カーネギーホール・ジャズコンサート(米CBS 1938)

スウィングジャズの歴史のなかで、その人気と芸術的な価値を決定づけたライブで、RCAビクターの縄張りで録音設備を使わせてもらえず、マイク音声を電話回線でコロンビア・スタジオまで回してのアセテート録音。存在するだけで貴重だが、なんとも貧弱な音声で萎える。しかし心配ご無用。ちゃんとシャリシャリの新鮮な音で再生できます。 |

|

チャイコフスキー ピアノ協奏曲

ホロヴィッツ(P)、トスカニーニ/NBCo(米NBC 1941)

カーネギーホールの実況はこちらが正式版で、フルオーケストラを天吊りのリボンマイクで収録する手法は、この頃に既に完成されていて、古いアセテート盤の収録ながら6kHzまでビッシリと詰まっている。この時代のNBCは、研究用にランシングのアイコニックも使われていた時代で、FM放送、LP盤などの次世代規格も準備していた。この録音とLP初期の1947年までの録音とは、基本的に同じ規格のものである。同じことはメルヒオールと共演したワーグナー・プログラムにも言える。 |

|

スクリアビン ピアノ作品集

ノイバウス(P)(ソ連Melodia 1946~47)

第二次世界大戦直後の録音で、ややナローレンジなところをみると、ドイツから接収したマグネトフォンによる録音と思われる。戦後にベルリンの放送局から、フルトヴェングラーのライブテープと一緒に持っていったもので、1950年代に新型と入れ替わる前のものである。やや霞掛かった音調が、淫靡なロマンティシズムを増長させるが、ピアノの高音2kHz辺りに焦点を合わせピンと鳴るように調整すると、トーキー風のサウンドに様変わりする。 |

|

アリストクラット ブルース・ストーリー(米Aristcrat 1947~1951)

シカゴ・ブルースがギターアンプでアンプリファイドされた初期の頃の録音集。まだSP盤でのリリースだった頃で、歪みだらけでダミ声で歌うブルースだけに、オーディオ的な美しさとは無縁の世界。しかしコツさえ掴めば、ちゃんと噛みついてくるようにリアルになります。 |

|

日曜娯楽版(日本NHK 1951~54)

三木鶏郎ひきいる冗談音楽集団によるコミックソングの集大成。GHQ時代を経て、政治批判などの問題で、政治家から睨みつけられていたせいか、録音はトリロー自身で購入したソニーのG型テープレコーダー(なんと第一号機!)での記録である。最初期はテープの伸び、剥がれなどが目立つが、次第に安定した音に変わる。カリカリに仕上げると、華やかなレビューの世界とコミカルな味わいが、甘酸っぱいソーダのように広がる。 |

|

シューベルト 交響曲9番ザ・グレート

フルトヴェングラー/BPO(独グラモフォン 1951)

最近は映画でしか見られなくなった、マッチョに鍛えられた男のロマンである。この録音は、オリジナルはVG(ヴァリアブル・グレード)という78rpmなのにRIAAに近いという、中途半端な規格のレコードで出されたが、LPの使用認可が連合軍側から出なかったことによる。英米にはLP販売の前後で起きた1947年問題と言われる録音品質の境目があるが、ドイツは5年ほど遅れたことになる。逆に言えば、旧ナチスのマグネトフォンの技術で録音された最後のものと考えられる。高域は伸びておらずナローレンジなのに、全体に響きが乾き気味で、フォルテになるに従い高域がギスギスして聞き辛くなる。ところが、管楽器の艶を中心にローファイ音調に整えると、ボケた音がシャキッとする。 |

|

メンフィス・レコーズ フロム・サン・スタジオ(米SUN 1952-57)

サム・クックが個人で始めたレーベル、サン・レコーズの独立レーベルとして活動を開始した頃のシングル全てを網羅しようとした企画CD。これはその第一部。初期の通過点にエルヴィスのデビューシングルが含まれるが、この時代はSP盤でのリリースであった。そしてラジオDJをしていたサム・クックが、面白い新人が出るたびにラジオで流していた。その地道な活動が、ロックの歴史に大きな足跡を残すことになるとは、誰も想像していなかっただろう。サム本人も少し変わったブルースを録ってたという認識で、ロカビリーっぽいサウンドが完成する前なのと、楽器構成が実験的で癖のあるものばかり。カリカリのトーストのようにして歪みたっぷりで聴こう。 |

|

グールド ゴルドベルク変奏曲(米コロンビア 1955)

別名グールドベルク変奏曲とも言われる、世紀の奇演にしてこの時代を代表する演奏である。まず面喰らうのは、カマボコ型のジャズ系の音。とてもスタンウェイとは思えない乾いて痩せた音である。一番の原因はマイク位置で、グールドの奇声を拾わないために、横から録らずにグールドの頭の真上から狙った。万事はじめが肝心で、全てのセッションを途切れさせず録ることを頑なに希望したため、奇声を発した箇所だけの録り直しも効かない。このジレンマのなかで生まれた録音は、まさにフランス風の実存主義の哲学を音楽に乗せたようなもの。ただシステムを見直して判ったのは、スピーカーの分割振動=倍音の出方で、音の印象がガラッと変わること。倍音の出ないスピーカーを、歪みのないトランジスターアンプで鳴らすと、単なるゲテモノだったのだ。 |

|

ハイドン 弦楽四重奏曲集

ウィーン・コンチェルトハウスSQ(墺ORF 1957年頃)

有名なウェストミンスター録音ではなく、地場ORFの放送用スタジオ録音で、ハイドン協会からの委嘱を受けて全集を目指していた。プライザーの録音は完全にカマボコ型のもので、デッカのような音をウィーン風と思ってると面喰らう。今回はアメリカン・ビンテージ・スタイルで試聴してるが、実はプライザーのスタジオのモニターはアルテック

604Eである。それで試聴すれば自然な音調なんだろうけど、一般のオーディオ機器はお手上げである。カンパーの甘く滴るバイオリンの音色は、それだけでウィーン情緒を感じさせる、特別な存在だ。 |

|

ジョン・ケージ 活動25周年記念コンサート(1958)

この時代のアヴァンギャルド芸術がこれほど熱狂的に受け入れられていたことに、少し動揺をおぼえる。最初期の12音階音楽を模した作品から、未来派指向の第1コンストラクションを経て、アクシデントの手法を用いた作品に至る過程は、周辺の音楽家よりも、アクションペイントなど美術史との関わりのほうがずっと大きいことが判る。そのままでも十分ハイファイだが、作品解釈そのものが追いついてなくて、漠然と舞台の音を録った感じのものもある。低音から積み上げるクラシック的な音響バランスよりも、スレンダーで直接的なジャズ風の音のほうが理解しやすいかもしれない。 |

|

ニューポート・フォーク・フェスティバル 1959

記念すべき第1回目の記録だが、民族音楽研究家アラン・ローマックスの監修もあり、いわゆる商業的なフォーク音楽ではなく、伝承的な民族音楽の祭典のような側面をもつ。基本的にボーカル域を大切にして良く録られたドキュメンタリーであるが、屋外コンサートであるため低音はきっちり切っておく必要がある。 |

|

ブルービート スカの誕生(ジャマイカBlue Beat 1960年代初頭)

スカというレゲエの前身になるダンス音楽の最初の頃の録音。ちょうどイギリスからの独立運動とも重なっていて、イギリスの不良たち(モッズ)が好んで聴いていた。ちょうどジャマイカでサウンドマシーンという街頭PA&即席ディスコが登場する頃でもあり、そのときの音源がこれ。第三諸国の金も物もない時代ということで、上から目線でみると痛い目にあう。キレの良い単調なリズムにいつのまにか髄液までやられる。そういう再生機器が必要だ。 |

|

ビートルズ BBCセッション(英BBC 1963~65)

ビートルズがまだアイドルだった時代のBBC放送音源で、レコードの曲とダブルのは禁止されていたので、主にロカビリー&ブルースのカバー曲が中心になる。基本的にはFM放送並の上質なものだが、正統にラジオ音調で絞って聴けばもっと迫力が出る。噛めば噛むほど味が出る貝柱の干物のような感じだ。 |

【ジェンセン導師の教え】

【基本的な音調】

今回のページを書くにあたり、三種の神器がある。

一種目はローファイ音源そのもの。これがないと始まらない。

二種目はジェンセンのPAスピーカー。1947年に設計されたユニットのイタリアでの復刻版(レプリカ)である。16~38cmまで色々あるが、個人的には30cmが迫力と鳴らしやすさのバランスが一番いいと思う。

三種目はヤマハの卓上ミキサー付属のデジタルエフェクターにある「No.22 ラジオボイス」である。

まずはジェンセンのPAスピーカーから。私の使ってるのはC12Rという30cmでも一番安い機種だが、その製造時期は1947年から1960年代初頭までに至る。このユニットの特徴は、狭い周波数帯域にも関わらず、倍音=分割振動を盛大に出すことで、マイクで拾った音をそのまま拡声して魅力的な音にするためのノウハウが詰まっている。今でいうとリバーブがスピーカーに備わっているようなもの。今のハイファイ理論の低歪み、広帯域とは全く正反対のもの。ビンテージ物ではよく見かける特性だが、新品で安く購入できるところがミソだ。

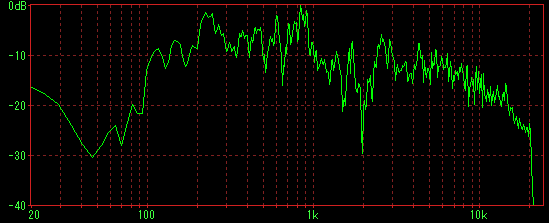

ジェンセンC12Rの斜め45度の特性とパルス応答。倍音の出方が半端ではない。

ラジオボイスは、電話音声をシミュレートしたもので、中心周波数の上下1オクターブを20dB持ち上げるもの。この中心周波数はパラメータのツマミで可変できて、ちょうどラジオのダイヤルをチューニングしている感覚がある。そのままだとだたのゲテモノだが、元音と50~70%の間で適度に混ぜると、800Hz中心の場合は200~900Hzの中域に10dBの小高い丘ができ、そこから同心円上に周波数が広がる、高品位なローファイ音声が出来あがる。昔の高級蓄音機とまではいかないが、低域、高域が少し背景にボケた感じに質感が整って聴きやすくなる。

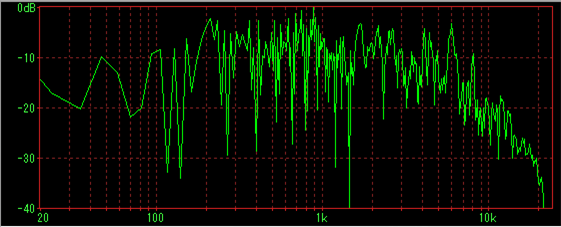

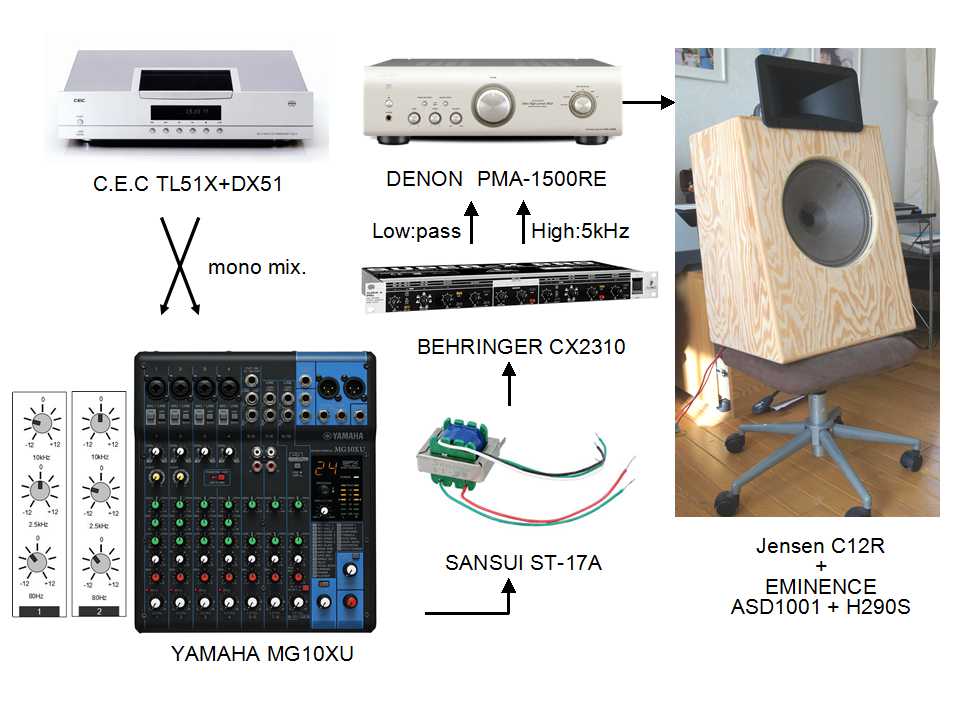

ラジオボイスを100%掛けたときの特性。800Hzを中心に両端に1オクターブだけに絞る。

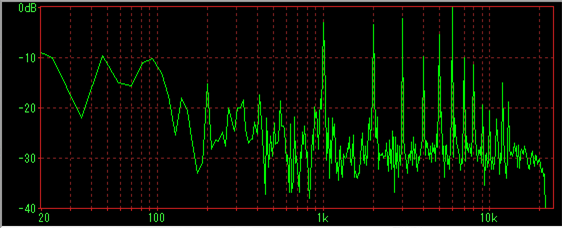

ラジオボイス70%、元音声30%の状態。200~900Hzまでをコアにして、あとは倍音のみ。

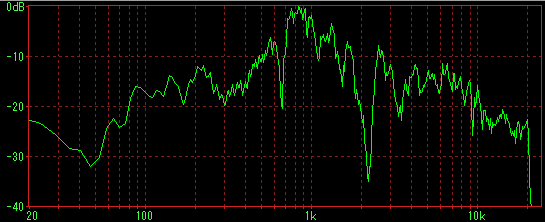

超高級蓄音機の周波数特性(200~2,000Hz中心に広がる音)

どうせ低音を切るのだから、30cmも要らないだろうと思うのは早合点で、30cmだからコーン紙のみで300Hzまでダイレクトに駆動できて、それがリアリティを生む。つまり、ローファイな帯域をフルレンジ・モーションでダイナミックに再生できる。

もうひとつは、ホーンドライバーの存在で、これも高域を切るのだからシングルコーンで十分なように思える。しかし、ジェンセンの高域を3kHzで切っておくことで、全体のノイズが少なくなる。つまりホーンドライバーは入力した信号にしか反応しないので、ラジオボイスで整えておいた後は、ライントランスから発する電子的な倍音しか出さない。

以上で、アコースティックな蓄音機の音調が整う。鋭い目で敵の刀を読み取り、肉を切り骨を切らせない。これがローファイ導師の極意なのである。

【モノラル音源を聴く耳の訓練】

モノラル録音は、基本的にスピーカー1本で聴くべきである。ただし、高域の指向性は90度以上必要で、スピーカー真正面から聴いてはならない。斜め45度から聴くのが基本。高音のバランスはスピーカーの角度で調整するといい。

こうして、モノラル試聴を何年も続けていると、「モノラル耳」ができあがる。ひとつの音源から聴いているのに、右耳から聴いて左耳で部屋の響きをディレイさせている。つまり頭のなかで、右脳で捉えた波形を左脳に伝達して、左耳で聴いている残響音の周波数バランスを補完しているのだ。音が頭の中をグルグル回りだすと、ステレオよりも楽しい。

ただシステムを揃えれば大丈夫というのではなく、ローファイ導師の下で修行も必要である。

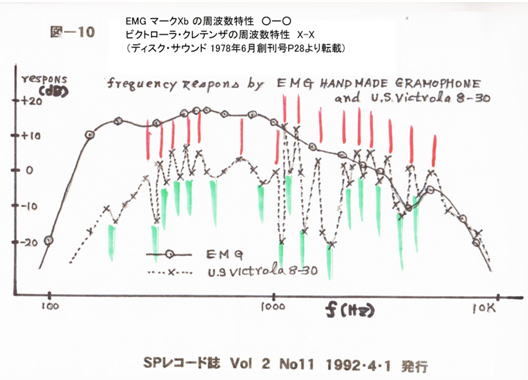

【現状のシステム】

私の現在のシステムの要件は以下のとおり。目指すは上質なローファイである。WE、アルテック、タンノイ、クラングフィルムなど、本格的なモノラル・システムの良さは十分理解できるが、私は普通の人がモノラル録音を楽しむにあたり、常識的な価格で済ませる方法を提案する。主軸はジェンセン社が1947年に開発したPAスピーカー(復刻版)で、強力な倍音を出す。CDの広すぎる音調はラジオボイス・フィルターで整えよう。

- 30cmフィックスドエッジのエクステンデッドレンジ・スピーカーを後面解放箱に入れた。エクステンデッドレンジは電蓄と同じ規格のスピーカーで、私は現在も製造されていて、一番安いJensen C12Rにしている。

- ホーンドライバーで高域の指向性と質感を確保した。5kHzカットなので、普通のドーム型でも良い感じはするが、これは好みである。

- チャンデバで周波数分割し、ステレオアンプはモノラル2wayでマルチアンプとして使用。

- エンクロージャーを回転椅子に載せて、角度振りを自由にでき、高域の指向性でバランス調整を可能にした。

- ライントランスで倍音を増やしつつ不要なパルス音をカット。

- ミキサーに付属の”ラジオボイス”エフェクターを使って音調を整える。

色々と機材を入れ替えてみると、意外にPA用途のものが使いやすいことに気が付いた。音質的にはストレートというか、味気ない感じもあるのだが、雑多な録音との相性を考えると、これが一番安心して聴ける感じがする。

ヤマハの小型ミキサーは、アマチュア用の一番安いシリーズだが、オペアンプのICに自社のカスタムチップを使い音質の点で安定している。個人的にモノラル・ミックスのために、3バンド・イコライザーは欠かせないのだが、この手のミキサーにしてはやっつけ感がなく、百戦錬磨というか音のまとめ方が巧い。それとボーカル用のエフェクターが色々と面白い効果が得られて、もともと味付けのない古い録音にはもってこいである。

普通のオーディオのシステム構成だと、CDプレイヤーのあとにプリメインアンプ、そしてスピーカーの組合せだが、これだけだとジェンセンはただの暴れん坊将軍である。しかし、間に2~3の機材を挟んで音調を整えてあげると、1950年代のステージを彩った本来のポテンシャルが炸裂する。生音と真剣勝負していた時代の名残である。このためのバックアップ機材は、例えばビンテージ品だとアルテック、ニーヴ、UREIなど色々とあるが、普通の機能性をもっていれば十分で、実用的なものを選ぶのは意外に難しい。色々と試してみると、こなれた価格でバランスを保って製造し続けているメーカーが良いことに気が付く。

ページ最初へ

|