гҖҗгғҶгғ¬гғ“гҒЈгҒҪгҒ„йҹігҖ‘

гҖҖйӮҰжҘҪгғқгғғгғ—гӮ№гҒ«жҳҺгҒ‘жҡ®гӮҢгҒҹеҫҢгҒ«и©ұйЎҢгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгҒқгҒ®иҝ‘жүҖгҒ«гҒӮгӮӢжӯҢи¬ЎжӣІгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгӮўгӮӨгғүгғ«гҖҒжј”жӯҢгҖҒгҒЁгҒҠиҢ¶гҒ®й–“гҒ®гӮҙгғјгғ«гғҮгғігӮҝгӮӨгғ гӮ’йЈҫгҒЈгҒҹгҒӮгҒ®жӯҢгҒҹгҒЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгӮӨгғүгғ«жӯҢжүӢгҒҜгҖҒ1971е№ҙгҒ®еҚ—жІҷз№”гҒӢгӮү1985е№ҙгҒ®жқҫз”°иҒ–еӯҗдј‘жҘӯгҒҫгҒ§гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢйҖҡиӘ¬гҒ гҒҢгҖҒеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгӮўгғҠгғӯгӮ°гғ»гғһгғ«гғҒйҢІйҹігҒ®жҷӮд»ЈгҒЁгҒ„гҒҶгҒ»гҒҶгҒҢгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ»гӮӘгӮҝгӮҜгӮүгҒ—гҒ„йҹҝгҒҚгҒҢгҒҷгӮӢгҖӮеүҚж®өгҒ®гҖҢе’ҢгғўгғҺгҖҚгҒҢиғҢдјёгҒігҒ—гҒҹгҒ„иӢҘиҖ…гҒ®йҹіжҘҪгҒ гҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒ家еәӯгҒЁгҒ„гҒҶжё©е®ӨгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§ж°—и»ҪгҒ«иҖігҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒйҖҡз§°гҖҢжӯҢи¬ЎжӣІгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгӮӨгғүгғ«гҒЁжј”жӯҢгҒЁгҒҜгҖҒеӯҗдҫӣгҒЁдёЎиҰӘгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒдёЎиҰӘгҒҢжҠұгҒ„гҒҹгҒӢгҒӨгҒҰгҒ®жҒӢеҝғгӮ’ж”№гӮҒгҒҰзўәиӘҚгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеӯҗдҫӣгҒҢгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶгӮӘгғҲгғҠгҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӢгӮ’гӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ‘гҒ—гҒҰж·ұеӨңж”ҫйҖҒгҒ§гӮӮжҗәеёҜгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒ§гӮӮгҖҒгғ‘гғјгӮҪгғҠгғ«гҒ«йҹіжҘҪгӮ’зӢ¬гӮҠеҚ гӮҒгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

в‘ гғҶгғ¬гғ“гҒЈгҒҪгҒ„йҹі

гҖҖгҒ©гҒ“гҒ®е®¶гҒ®гҒҠиҢ¶гҒ®й–“гҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒҜгғҶгғ¬гғ“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдёҖж–№гҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒҜгғ—гғҒгғ–гғ«пјҲдёӯжөҒ家еәӯпјүгҒ®иұҠгҒӢгҒ•гҒ®иұЎеҫҙгҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒҜгҖҒгғҶгғ¬гғ“гӮҲгӮҠгӮӮй«ҳйҹіиіӘгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгғҶгғ¬гғ“гҒҢ1978е№ҙгҒҫгҒ§гғўгғҺгғ©гғ«гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮӮдёҖйғЁгҒ®жӯҢи¬ЎгӮ·гғ§гӮҰгҒ®гҒҝи§ЈзҰҒгҒ•гӮҢгҒҹгҒ гҒ‘гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгғӢгғҘгғјгӮ№з•Әзө„гҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒгғҶгғ¬гғ“гӮўгғӢгғЎгҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҜ1990е№ҙд»ЈеҲқй ӯгҒҫгҒ§гғўгғҺгғ©гғ«йҹіеЈ°гӮ’жЁҷжә–гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҒ®гғӣгғјгғ гӮ·гӮўгӮҝгғјгҒ®еҲҮгҒЈжҺӣгҒ‘гӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1981е№ҙгҒӢгӮүиЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒҹгғ‘гӮӨгӮӘгғӢгӮўгҒ®гғ¬гғјгӮ¶гғјгғҮгӮЈгӮ№гӮҜпјҲLDпјүгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒ§гҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§PCMйҹіеЈ°гӮ’еҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгҒҹжҳ еғҸж©ҹеҷЁгҒЁгҒ—гҒҰе”ҜдёҖгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзҲҶзҷәзҡ„гҒ«еЈІгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜ1996е№ҙгҒ®DVDгҒЁгғүгғ«гғ“гғјгғ»гӮөгғ©гӮҰгғігғүд»ҘйҷҚгҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҒҜгғҶгғ¬гғ“гҒЁгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®й–“гҒ«гҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘи°·й–“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹвҖҰгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®д»®е®ҡгҒҢгӮӮгӮҚгҒҸгӮӮеҙ©гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1980е№ҙгҒ®зҖ¬е·қеҶ¬еҪҰгҒ®гӮігғ©гғ гҒ§гҖҒ1980е№ҙд»ЈгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гғ»гӮігғігғқгҒ®зҠ¶жіҒгӮ’гҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҫӣгҒҸгӮӮиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- гҖҖгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢйҮҸиІ©еә—пјҲеӨ§еһӢ家еәӯйӣ»еҷЁеә—гҖҒеӨ§йҮҸиІ©еЈІеә—пјүгҒ®еә—й ӯгҒ«з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’иҒҙгҒҚгҒ«гҒҸгӮӢдәәйҒ”гҒ®еҚҠж•°д»ҘдёҠгҒҜгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҖҒиү¶жӯҢгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜгғӢгғҘгғјгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒ®гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠж—Ҙжң¬гҒ®жӯҢгҒ®ж„ӣеҘҪ家гҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’иҒҙгҒҚгҒҸгӮүгҒ№гӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒҢй ӯгҒ«жө®гҒӢгҒ№гӮӢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҜгҖҒж—Ҙй ғгӮігғігӮөгғјгғҲгӮ„гғҶгғ¬гғ“гӮ„гғ©гӮёгӮӘгҒ§иҒҙгҒҚйҰҙгӮҢгҒҹгҖҒгҒ”гҒІгҒ„гҒҚгҒ®жӯҢгҒ„жүӢгҒ®еЈ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеә—й ӯгҒ§йіҙгӮүгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒҺгӮҠгҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиҖігҒ«гҒ—гҒҝгҒ“гӮ“гҒ гӮҝгғ¬гғігғҲжӯҢжүӢгҒҹгҒЎгҒ®еЈ°гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ«иҝ‘гҒ„йҹігҒҘгҒҸгӮҠгӮ’гҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢгҖҒгӮҲгҒҸеЈІгӮҢгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжү№и©•гӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҖҢжӯҢи¬ЎжӣІгҒҜжүҖи©®гҖҒйҹігҒҢжӮӘгҒ„гҖҚгҖҢжӯҢи¬ЎжӣІгҒ«гҒҜй«ҳзҙҡгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҜдјјеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгҒ«гҒ„гҒҹгӮӢдәәгӮӮеӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒЎгӮғгӮ“гҒЁиӘӯгҒҝжӣҝгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒЈгҒҪгҒ„йҹігҒҢжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®зңҹй«„гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҶгғ¬гғ“йҹіеЈ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ1967е№ҙгҒ«й•·еІЎйү„з”·гҒҢгҖҢеҺҹйҹіеҶҚз”ҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғ©гғ гҒ§гҖҒзңҹз©әз®ЎгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹійҹҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- гҖҖгҒ§гҒҜгғӯгғјгӮігӮ№гғҲгҒ§еҺҹйҹігҒ«гӮҲгҒҸдјјгҒҹж„ҹгҒҳгҒ®йҹігӮ’еҮәгҒҷгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒӢгҖҒе®ҹдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹіеЈ°гӮ’дёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ家еәӯз”ЁгҒ®е®үзӣҙгҒӘгӮўгғігӮөгғігғ–гғ«еһӢйӣ»и“„гҒӢгӮүеҮәгҒҰгҒҸгӮӢеЈ°гӮ’гҖҒгғҠгғһгҒ®дәәй–“гҒ®еЈ°гҒЁиҒһгҒҚгҒЎгҒҢгҒҲгӮӢдәәгҒҜгҒҫгҒҡгҒ„гҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгғңгӮҪгғңгӮҪгҒЁгҒ—гҒҹиғҙй–“еЈ°гҒЁзӣёе ҙгҒҜгҒҚгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгӮўгғігғ—йғЁеҲҶгҒ«гҒ—гӮҚгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒ—гӮҚгҖҒйӣ»и“„гӮҲгӮҠдёҖж®өгӮӮдәҢж®өгӮӮдёӢгҒ®гҒҜгҒҡгҒ®гғҶгғ¬гғ“пјҲеҚ“дёҠеһӢгҒ§гҖҒгҒ еҶҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғј1жң¬гҒ®гӮӮгҒ®пјүгҒ®йҹіеЈ°гҒҜж„ҸеӨ–гҒЁиӮүеЈ°гҒ«иҝ‘гҒҸгҖҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒ®йғЁеұӢгҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгғҠгғһгҒ®еЈ°гҒЁгҒҫгҒЎгҒҢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҲгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖеҠ гҒҲгҒҰгҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹіеЈ°йӣ»жіўгҒҢйҹігӮ’гҒӮгҒҫгӮҠгҒ„гҒҳгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸзҙ зӣҙгҒ гҒЁгӮігғЎгғігғҲгҒ—гҖҒ5жҘөз®ЎгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гҒ§гӮёгғЈгғӘгӮёгғЈгғӘйіҙгӮүгҒҷгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

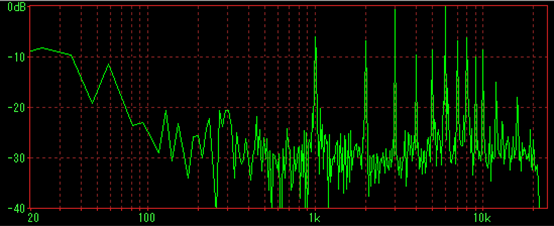

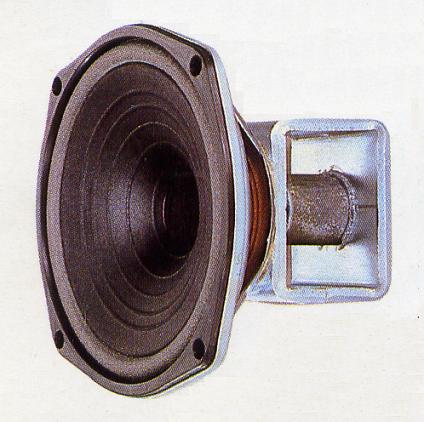

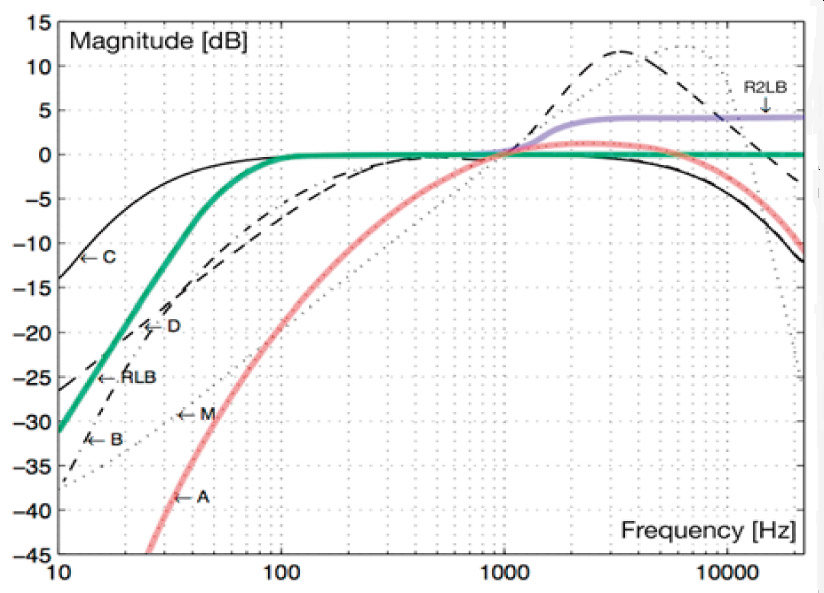

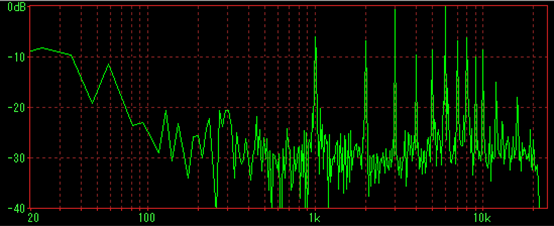

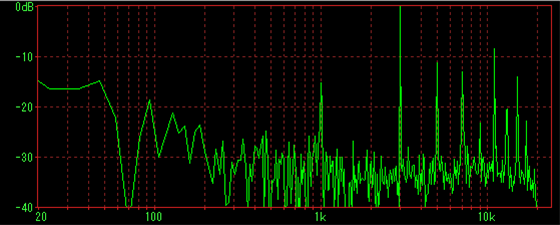

гҖҖгҒ§гҒҜгҖҢгғҶгғ¬гғ“гҒЈгҒҪгҒ„йҹігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶйҹігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгҒҶгҒ®гҒ гӮҚгҒҶпјҹгҖҖгғ’гғігғҲгҒҜгғҶгғ¬гғ“гҒ«еҶ…и”өгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғ»гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҖҒ10пҪһ16cmзӣёеҪ“гҒ®жҘ•еҶҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁ2пҪһ5WгҒ®е°ҸеҮәеҠӣгӮўгғігғ—гҒЁгҒ®зө„еҗҲгҒӣгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғҶгғ¬гғ“гӮӮFMйҹіеЈ°гҒ®з«ҜгҒҸгӮҢгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜ15kHzгҒҫгҒ§дјёгҒ°гҒӣгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒҜгғ–гғ©гӮҰгғіз®ЎгҒ®й«ҳе‘ЁжіўгғҺгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮӢ15,750HzгҒЁгҒ®е№ІжёүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒ10kHzд»ҳиҝ‘гҒ§еҲҮгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮйҖҶгҒ«гҖҒжҳҺзһӯгҒ•гӮ’жӢ…дҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдёӯй«ҳеҹҹгӮ’е°‘гҒ—еј·гҒҸеҮәгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢAMгғ©гӮёгӮӘгҒ®гҒқгӮҢгҒЁеӨ§гҒҚгҒҸгҒҜеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮжңҖиҝ‘гҒ®RadikoгҒ§иҒҙгҒҸAMгғ©гӮёгӮӘгҒ®йҹігӮӮгҖҒй«ҳйҹігҒ®гӮ¬гӮөгӮ¬гӮөгҒ—гҒҹж„ҹгҒҳгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒиЁҖи‘үгҒ®жҳҺзһӯеәҰгӮ’еӨұгӮҸгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«еӯҗйҹігҒ®2пҪһ6пҪӢпјЁпҪҡгӮ’еј·иӘҝгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

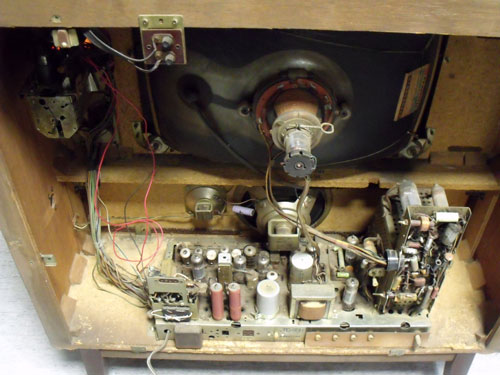

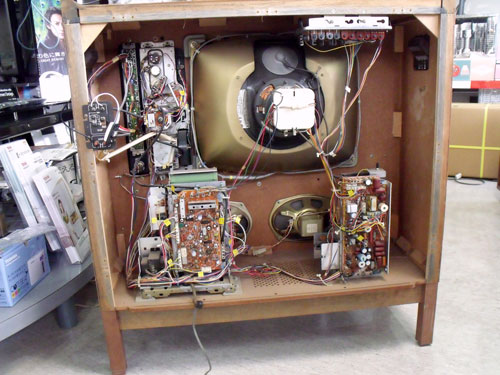

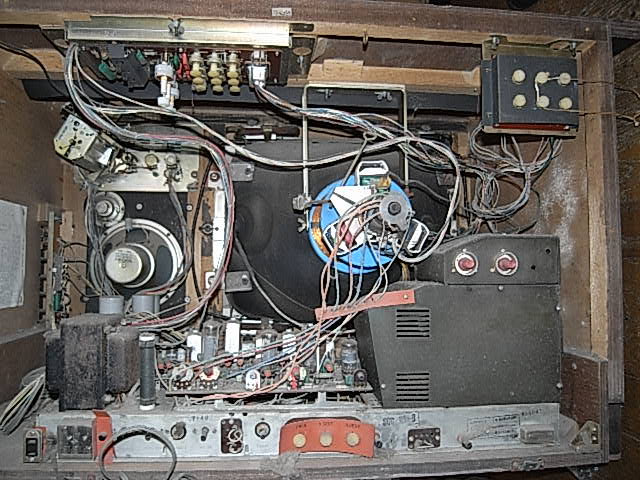

гғҶгғ¬гғ“гҒ®еҶ…йғЁж§ӢйҖ гҖӮе·ҰгҒӢгӮүгғҠгӮ·гғ§гғҠгғ«гҖҒж—Ҙз«ӢгҖҒгӮҪгғӢгғјгҖӮе°‘гҒ—еӨ§еһӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒ®ж”ҫйҖҒйҢІйҹігҒҜзҙ зӣҙгҒ гҒҢгҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгӮўгӮ¶гҒЁгҒ„йҹігҒ«еӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠгҒ®YoutubeгҒ§иҒҙгҒ‘гӮӢ1970е№ҙд»ЈгҒ®йҹіжҘҪз•Әзө„гҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҜгҖҒгғ“гғҮгӮӘгғҶгғјгғ—гҒ§гҒ®йҹіеЈ°гҒӘгҒ®гҒ§й«ҳйҹігҒҢгҒ“гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒ1980е№ҙгҒ«гҒ»гҒ©иҝ‘гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁе°‘гҒ—з”Ій«ҳгҒ„йҹігҒ«ж°—д»ҳгҒҸгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӢгҒӨгҒҰз”ҹж”ҫйҖҒгҒ§иҒҙгҒ„гҒҹжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®ијқгҒҚгҒҜгҖҒеҸӨгҒ„пјқгғӯгғјгғ•гӮЎгӮӨгҒЁгҒҜе°‘гҒ—гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҖӮзӢӯгҒ„еёҜеҹҹгҒӘгҒҢгӮүгҖҒй«ҳеҹҹгҒ®ејөгҒЈгҒҹйҹіеЈ°гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗҢгҒҳзҗҶз”ұгҒ«гҖҒCBSгӮҪгғӢгғјгҒ®гғ¬гӮігғјгғүгҒҢж—§гӮігғӯгғігғ“гӮўгғ»гӮ«гғјгғ–гҒ§гӮ«гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶйғҪеёӮдјқиӘ¬гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒзҸҫе®ҹгҒҜAMгғ©гӮёгӮӘгҒ§гҒ®гғ—гғӯгғўгғјгӮ·гғ§гғігҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгғҶгғјгғ—гӮҲгӮҠе°‘гҒ—гғүгғігӮ·гғЈгғӘгҒ«е‘ід»ҳгҒ‘гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒ§гҒҜжЁҷжә–зҡ„гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгғҶгғјгғ—гҒ®гҒҫгҒҫеҺҹйҹігҒ§CDеҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒжҳ”ж—ҘгҒ®ијқгҒҚгҒ®гҒӘгҒ„гҖҒгғ•гғ©гғғгғҲгҒ§гӮ«гғһгғңгӮіеёҜеҹҹгҒ®йҹіеЈ°гҒ«е№»ж»…гҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№й—ҳдәүгҒҜгӮӨгӮҝгғҒгҒ”гҒЈгҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжңҖеҫҢгҒҜJ-POPгӮөгӮҰгғігғүгҒ«гҒ„гҒҹгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®йҡӣгҖҒжҳӯе’ҢгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒ®гӮөгӮҰгғігғүгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮ’гҖҒгҒЎгӮғгӮ“гҒЁи©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

в‘ЎеӣҪе–¶ж”ҫйҖҒгӮөгӮҰгғігғүгҒ®еҺҡгҒ„еЈҒ

гҖҖж—Ҙжң¬еӣҪж°‘гҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж„ҹгҒҜгҖҒNHKгҒ®ж”ҫйҖҒгӮ°гғ¬гғјгғүгҒ§иӮІгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢBTSиҰҸж јгҒ§зөұеҗҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒNHKиҮӘиә«гҒ®иЈҪе“ҒгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮе…ЁгҒҰеӣҪеҶ…гғЎгғјгӮ«гғјгҒЁгҒ®е…ұеҗҢз ”з©¶гҒ§жҲҗгӮҠз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҮгғігӮӘгғігҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҖҒдёүиҸұйӣ»ж©ҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖҒгӮҪгғӢгғјгҒ®гғҶгғјгғ—гғ¬гӮігғјгғҖгғјгҒӘгҒ©гҒҢжңүеҗҚгҒ гҒҢгҖҒж”ҫйҖҒжҘӯз•ҢгӮүгҒ—гҒҸгғһгӮӨгӮҜгҒ«гӮӮеҗҚе“ҒгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮжқұиҠқгҒ®BгғҷгғӯгҖҒгӮҪгғӢгғјгҒ®жј«жүҚгғһгӮӨгӮҜгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒйҹіиіӘгӮ’е·ҰеҸігҒҷгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§еҚ°иұЎзҡ„гҒӘгӮөгӮҰгғігғүгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮBгғҷгғӯгҒҢиҝ‘жҺҘеҠ№жһңгҒ§жё©гҒӢгҒ„иғёеЈ°гӮ’еҗ«гӮҖгӮҜгғӘгғјгғҹгғјгҒӘйҹігҒӘгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжј«жүҚгғһгӮӨгӮҜгҒҜжҖ’еҸ·гҒ«иҝ‘гҒ„йҒҺе…ҘеҠӣгҒ«гӮӮгғ“гғ“гӮүгҒӘгҒ„жҳҺжң—гҒӘйҹігҖӮиЎЁзҸҫгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гӮӮеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮөгӮҰгғігғүгғ»гғҶгӮӨгӮ№гғҲгҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒBTSиҰҸж јгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°е…ЁгҒҰеҗҢгҒҳгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒҜй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гғҮгғігӮӘгғігҒ®DL-103гҖҒгғҖгӮӨгғӨгғҲгғјгғігҒ®P-610гҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒNHKгҒ®ж”ҫйҖҒиҰҸж јгӮ’еүҚйқўгҒ«еҮәгҒ—гҒҹе№іеқҮзӮ№гҒ®е„ӘгӮҢгҒҹиғҪеҠӣгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒҜгӮ„гӮ„йҒ•гҒҶжҖ§иіӘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮP-610гҒҜгғӘгғңгғігғһгӮӨгӮҜе…ЁзӣӣжңҹгҒ®гӮөгӮҰгғігғүеӮҫеҗ‘гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҹіеЈ°гғўгғӢгӮҝгғјгӮүгҒ—гҒҸгҖҒжҹ”гӮүгҒӢгҒ„дҪҺеҹҹгҖҒжҳҺзһӯгҒӘй«ҳеҹҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒе°ҸйҹійҮҸгҒ§гӮӮгӮ’иҒһгҒҚеҸ–гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«иӢҘе№ІгҒ®гғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№гӮ’еҲ©гҒӢгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮйҹійҹҝгҒ®дёӯеҝғгҒҜ150пјЁпҪҡд»ҳиҝ‘гҒЁ2.5пҪӢпјЁпҪҡд»ҳиҝ‘гҒ«гҒӮгӮӢиҶЁгӮүгҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҜҫгҒ—гҒҰDL-103гҒҜFMеёҜеҹҹгҒ§гҒӮгӮӢ70пҪһ15,000пјЁпҪҡгӮ’йҒҺдёҚи¶ігҒӘгҒҸгғҲгғ¬гғјгӮ№гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒRIAAгӮ«гғјгғ–гҒ®гӮҝгғјгғігӮӘгғјгғҗгғј500HzгҖҒгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•2120HzгҒ®д»ҳиҝ‘гҒ§иө·гҒ“гӮӢгӮҶгҒҢгҒҝгҒ«гҒӢгҒӘгӮҠзҘһзөҢгӮ’жіЁгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҒ“гҒ®еёҜеҹҹгҒ®йҒҺеәҰзү№жҖ§гӮ’жҠ‘гҒҲиҫјгӮ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиӢҘе№ІгҒҸгҒҷгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҒҙгҒ“гҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜP-610гҒ®жҷӮд»ЈгҒ®иЁӯиЁҲжҖқжғігҒЁгҒҜйҖҶгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒжҳӯе’Ң30е№ҙд»ЈгҒЁ40е№ҙд»ЈгҒ®иЁӯиЁҲжҖқжғігҒ®йҒ•гҒ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒBгғҷгғӯгҖҒжј«жүҚгғһгӮӨгӮҜгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„жҖ§ж јгҒ®йҒ•гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жҳӯе’Ң30е№ҙд»Ј

|

жҳӯе’Ң40е№ҙд»Ј

|

гҖҖ1960е№ҙд»ЈгҒҢзңҹз©әз®Ўгғ©гӮёгӮӘгҒӢгӮүFMгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒёгҒЁеӨ§гҒҚгҒҸйЈӣиәҚгҒ—гҒҹжҷӮжңҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒҜйҖҶгҒ«NHKгҒ®иіӘе®ҹеүӣеҒҘгҒ•гӮ’еҹәжә–гҒ«гҒ—гҒҹгӮөгӮёеҠ жёӣгҒ§гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгӮ’иӘһгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ1960е№ҙд»ЈгҒҜгҒҹгҒ гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°еЈІгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒҜ100Hzд»ҘдёӢгҒ®йҮҚдҪҺйҹігҖҒ10kHzд»ҘдёҠгҒ®и¶…й«ҳеҹҹгҒ®еҶҚз”ҹиғҪеҠӣгҒ«гғқгӮӨгғігғҲгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҹгҖӮгғ–гғ«гғ–гғ«йңҮгҒҲгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гғҶгғ¬гғ“гӮігғһгғјгӮ·гғЈгғ«гҒ«жӯ“е–ңгҒ—гҖҒгӮ№гӮәгғ гӮ·гҒ®йҹіеЈ°гҒҢгҒқгӮҢгӮүгҒ—гҒҸиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒӢгҒ«иҖігӮ’жёҲгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬дәәгӮүгҒ—гҒҸиЁҖгҒЈгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®иЈҸгӮ’жҺўгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ»гҒ©жҠҪиұЎзҡ„гҒӘиЁҖиӘһгҒ§еҹӢгӮҒе°ҪгҒҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжҘӯз•ҢгӮӮзҸҚгҒ—гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®еҹәжң¬гҒ§гҒӮгӮӢNHKгҒ®ж”ҫйҖҒиҰҸж јгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰзҪ®гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮеҖӢдәәзҡ„гҒ«дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҜгҖҒ150пҪһ6,000пјЁпҪҡгҖҒ40dBгҒ®AMгӮ°гғ¬гғјгғүгҒ§гҒ•гҒҲгҖҒгҒЎгӮғгӮ“гҒЁеҶҚз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзЁҖгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮи©ҰгҒ—гҒ«AMгғ©гӮёгӮӘгҒ®йҹіеЈ°гӮ’гӮӨгғӨгғӣгғігҒӢгӮүгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҶҚз”ҹгҒҷгӮҢгҒ°гҒҷгҒҗгҒ«еҲӨгӮӢгҖӮAMж”ҫйҖҒгҒ®йҹігҒҢжӮӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢйҮҚдҪҺйҹігҒЁи¶…й«ҳеҹҹжҠңгҒҚгҒ«гҒҜгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢеҸ–гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиЁҖгҒЈгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒеҢ–зІ§гҒӘгҒ—гҒ§гҒҜеӨ–гӮ’еҮәжӯ©гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮBTSиҰҸж јгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷгҒЁгҒҜгҖҒгӮ№гғғгғ”гғігҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгӮ’зҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒз”ҹйҮҺиҸңгӮ’гҒӢгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҒӣгҒҡгҖҒгӮөгғ©гғҖгҒ«гҒ—гҒҰйЈҹгҒ№гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзЁӢеәҰгҒ®гӮўгғ¬гғігӮёгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

③家еәӯз”ЁгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§гҒ®жӯЈи«–

гҖҖд»ҘдёҠгҒ®BTSиҰҸж јгҒҜгҖҒиӘ°гҒ§гӮӮдә«еҸ—гҒ§гҒҚгӮӢеӣҪж°‘зҡ„гҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж°ҙжә–гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬гҒ«еёӮиІ©гҒ•гӮҢгӮӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘиЈҪе“ҒгҒҜгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еӣҪе–¶ж”ҫйҖҒд»ҘдёҠгҒ®йҹіиіӘгҒЁгҒ„гҒҶи¬ігҒ„ж–ҮеҸҘгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒҜеЈІгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒҶгҒҜгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдҪҺдҫЎж јеёҜгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҜжӯҢи¬ЎжӣІгӮ’зңҹжӯЈйқўгҒӢгӮүзӣёжүӢгҒ«гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°жҙ»и·ҜгҒҢй–ӢгҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®гӮёгғ¬гғігғһгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®иЈҪе“ҒгҒ“гҒқгҒҜпјҲжӯҢи¬ЎжӣІгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰпјүй«ҳйҹіиіӘгҒ§иҒҙгҒ‘гҒҫгҒҷгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгӮөгғігӮ№гӮӨ AU-607гҒ®й–ӢзҷәиҖ…гҒҜгҖҒдәӢеүҚгҒ®д»ЈзҗҶеә—еҗ‘гҒ‘и©ҰиҒҙдјҡгҒ§гҖҒжЈ®йҖІдёҖгҒ®еҖӢжҖ§зҡ„гҒӘдёӯдҪҺеҹҹгҒ®е‘ігҒҢи¶ігӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжіЁж–ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒдёӯдҪҺеҹҹгҒ®гӮ№гғ«гғјгғ¬гӮӨгғҲгӮ’еў—гӮ„гҒҷж”№иүҜгӮ’жҖҘйҒҪиЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгғ“гӮҜгӮҝгғј

SX-3гҒ®й–ӢзҷәиҖ…гҒҜгҖҒжңҖиҝ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮҜгғӘгғ—гғҲгғігҒ§KXгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғјгӮ’3.5kHzгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгҒ§гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғјгӮ’зҪ®гҒӢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳеҹҹгӮ’ж»‘гӮүгҒӢгҒ«жёӣиЎ°гҒ•гҒӣгӮӢгҖҒгҒӘгҒ©гҒ®е·ҘеӨ«гҒҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғҮгғігӮӘгғі DL-103гҒҜBTSиҰҸж јгҒ®д»•ж§ҳгҒ§гҖҒдҪҺеҹҹгҒӢгӮүй«ҳеҹҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰж©ҹжў°гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гӮ’дёҖе®ҡгҒ«дҝқгҒӨгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮеҫҢгҒ«й«ҳеҹҹгҒ§гҒ®зү№жҖ§гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгӮ«гғігғҒгғ¬гғҗгғјгҒ®е…ұжҢҜзӮ№гӮ’дёҠгҒ’гҒӨгҒӨгҖҒгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гӮ’дёӢгҒ’гӮӢиЈҪе“ҒгӮӮеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒй«ҳеҹҹгҒ®з№Ҡзҙ°гҒ•гҒЁеј•гҒҚжҸӣгҒҲгҒ«гҖҒгӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒ®йҒ•гҒ„гӮӮе‘ід»ҳгҒ‘гҒЁгҒ—гҒҰеҠ гӮҸгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒ®е·®гҒҢгҖҒгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёйҒёгҒігҒ®йқўзҷҪгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒRIAAгӮ«гғјгғ–гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹеӢ•зҡ„гҒӘзҗҶи«–еҖӨгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҹиЈҪе“ҒгҒҜDl-103гҒ®д»–гҒ«гҒӮгҒҫгӮҠгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

|

|

| гғ“гӮҜгӮҝгғјгҖҖSX-3 |

гӮөгғігӮ№гӮӨгҖҖAU-607 |

гғҮгғігӮӘгғігҖҖDL-103 |

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжӯЈзөұзҡ„гҒ§ең°е‘ігҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҜгҖҒд»ҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°еҲӨгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒйЈҪгҒҸгҒӘгҒҚгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№й—ҳдәүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеёёиӯҳгҒЁгҒ—гҒҰжіЁзӣ®гҒ—гҒҰиүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠ150пҪһ6,000HzгҒЁгҒ„гҒҶеёҜеҹҹгҒЁжӯЈгҒ—гҒҸеҗ‘гҒҚгҒӮгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢйҚөгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гӮўгғігғ—гҒҜй«ҳеҹҹгҒ®дјёгҒігӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜ3wayгҒ§гғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгӮ’гӮ®гӮҝгӮ®гӮҝгҒ«еҲҮгӮҠеҲ»гӮ“гҒ гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҢдё»жөҒгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

в‘ЈйҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ®гғӯгғјгғ•гӮЎгӮӨеҮҰж–№з®Ӣ

гҖҖгҒ§гҒҜгҖҒжҳӯе’ҢжҷӮд»ЈгҒ®йҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§гҒҜгҒ©гҒҶгҒ гҒЈгҒҹгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖгҒ“гӮҢгҒҢж„ҸеӨ–гҒ«гҒҫгҒЁгӮӮгҒӘгғўгғӢгӮҝгғјз’°еўғгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзҸҫе®ҹгҒ®йҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§гҒҜгҖҒгғҖгӮӨгғӨгғҲгғјгғі2S-305гҒӢгӮүгӮўгғ«гғҶгғғгӮҜ604EпҪһGгҒ«еӨүгӮҸгӮӢйҒҺзЁӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжқұиҠқEMIгҖҒгӮҜгғ©гӮҰгғігҖҒгғўгӮҰгғӘгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒӘгҒ©гҒҜ604EгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒӘгҒңгҒӢгҖҒгӮҝгғігғҺгӮӨгҒҜ敬йҒ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«иӢұEMIгҒҜгҒ“гҒ®й ғгҒ«JBL

4325гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒЁгҖҒгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒҢ604EгҒ§жңҖзөӮгӮ»гғғгӮ·гғ§гғігӮ’гғўгғӢгӮҝгғјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹпјҲеҲқжңҹгҒҜ605AпјүгҒ®гӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгӮҝгғігғҺгӮӨгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гӮігғӯгғігғ“гӮўгҖҒзҙ°йҮҺж°ҸгҒ®LDKгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢеӨ§зҒ«зҒҪгҒ®гҒӮгҒЈгҒҹеҫҢгҒ®ж–°з”ҹгӮҝгғігғҺгӮӨиЈҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгғ»гғ•гӮЎгғігҒ®й–“гҒ§еҸ–гӮҠгҒ–гҒҹгҒ•гӮҢгӮӢгӮҝгғігғҺгӮӨгҖҖIIILzгҒҜгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚжқұиҠқEMIгҒ®гғҮгӮЈгӮ№гӮҜпјҲгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгҖҒгғӘгғҹгғғгӮҝжҠңгҒҚгҒ®е№ійқўзҡ„гҒӘгӮөгӮҰгғігғүпјүгҒёгҒ®еҸҚзҷәгҒӢгӮүгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҒ©гҒ“гҒ®гӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ«гӮӮдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ•гӮЎгғігҒҢйЁ’гҒҗгҒ»гҒ©JBL 4340гӮ·гғӘгғјгӮәгҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹе®ҹзёҫгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж—Ҙжң¬гғ“гӮҜгӮҝгғјгҒ§гҒҜ4325гӮ’гҒ„гҒЎж—©гҒҸе°Һе…ҘгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гӮӮ4331гҒҢгғһгӮ№гӮҝгғӘгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӮгҒЁгғӯгғғгӮҜеҗ‘гҒ‘гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§ең§еҖ’зҡ„гҒӘдәәж°—гӮ’иӘҮгӮӢJBL 4311гҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®гӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ§дҪҝз”Ёе®ҹзёҫгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮўгғ«гғ•гӮЎгғ»гӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒЁCBSгӮҪгғӢгғјгҒҜгҖҒгҒҫгҒ еүөиЁӯгҒ—гҒҰй–“гӮӮгҒӘгҒ„гӮҰгӮ§гӮ№гғҲгғ¬гӮӨгӮҜ TM2гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜ1980е№ҙд»ЈгҒ«гҒҜTADгҖҒгӮӯгғҺгӮ·гӮҝгҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«е…ұйҖҡгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒгғһгғӢгӮўгҒ®й–“гҒ§еҸ–гӮҠгҒ–гҒҹгҒ•гӮҢгӮӢгғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгҒӘ3пҪһ4wayгҒ§гҒ®дҪҝз”ЁгҒҜйҒҝгҒ‘гҒҰгҖҒдёӯеҹҹгҒ®еҜҶеәҰгӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒ2wayгҒ§й«ҳе“ҒиіӘгҒЁгҒ„гҒҶгӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒҢеҹәжң¬гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ®гӮ°гғ¬гғјгғүгҒ§жӯҢи¬ЎжӣІгӮ’иҒҙгҒ‘гҒ°гҖҒгӮўгғҠгғӯгӮ°жҷӮд»ЈгҒ®йҢІйҹігҒ®иүҜгҒ•гӮ’иҰӢзӣҙгҒҷеҲҮгҒЈжҺӣгҒ‘гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖ гҖҖ

гғҖгӮӨгғӨгғҲгғјгғі 2S-305гҖҒгӮўгғ«гғҶгғғгӮҜ604EгҖҒJBL 4325

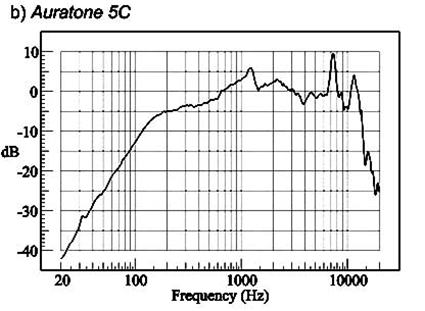

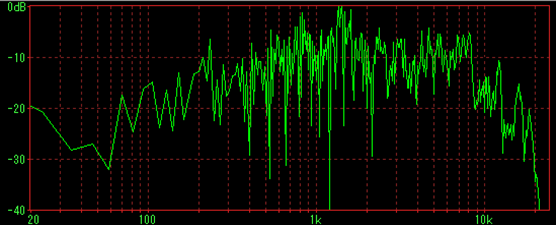

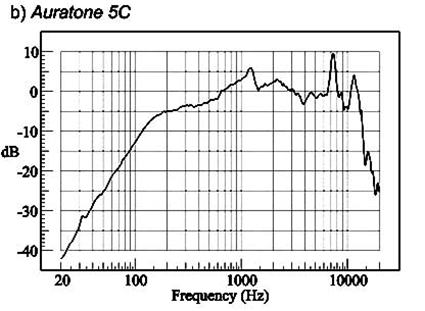

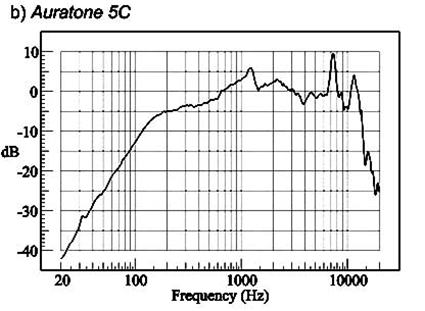

гҖҖгҒ§гҒҜгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒЈгҒҪгҒ„йҹігҒҜгҒ©гҒ“гҒ§дҪңгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖиүІгӮ“гҒӘдәәгҒ®иЁјиЁҖгҒ§гҖҒ1985е№ҙй ғгҒҫгҒ§гҒҜйҢІйҹігӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒ«гӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі5CгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸгҒ•гҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«йҹіеЈ°гҒ§гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҷгӮӢзҝ’ж…ЈгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮзҗҶз”ұгҒҜгҖҒжңүз·ҡж”ҫйҖҒгӮ„AMгғ©гӮёгӮӘгҒ®иҰ–иҒҙиҖ…гҒ«гӮӮгғҗгғ©гғігӮ№иүҜгҒҸиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгғҹгғғгӮҜгӮ№гӮ’зӣ®жЁҷгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒЁгҒ©гҒ®гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒйҹіжҘҪгҒ®ж ёеҝғзҡ„гҒӘйғЁеҲҶгҒҜгғўгғҺгғ©гғ«гҒ§дјқгӮҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«й…Қж…®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ®гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒҜ1970е№ҙд»ЈгҒ®еёёиӯҳгҒӢгӮүгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгҒҡгҒ°гӮҠгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

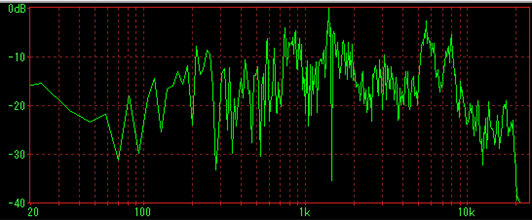

гҖҖгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғігҒҜе®Ңз’§гҒӘгӮ«гғһгғңгӮіеһӢзү№жҖ§гҒ§гҖҒйҒ©еәҰгҒӘгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№еҠ№жһңгӮ’иҮӘ然гҒ«дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢзү№ж®ҠгҒӘзү№жҖ§гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮд»ҘдёӢгҒ®гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒЁгҒ®зү№жҖ§гӮ’жҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁгғҮгӮігғңгӮігҒ®еұұгҒҢеҫ®еҰҷгҒ«еҸҚи»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

Auratone 5CгҒЁе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§ |

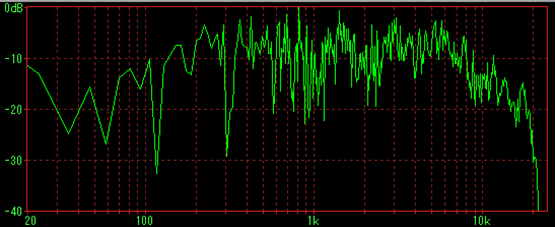

1970е№ҙд»ЈеҲқй ӯгҒ®гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®зү№жҖ§ |

гҖҖгғ©гӮёгӮӘгӮ„жңүз·ҡгҒ§гҒ®иҰ–иҒҙиҖ…гҒҢең§еҖ’зҡ„гҒ«еӨҡгҒӢгҒЈгҒҹжҷӮд»ЈгҒ§гҖҒгғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲгҒЁгҒ„гҒҶжүӢж®өгҒҢгғ’гғғгғҲгғҒгғЈгғјгғҲгҒ«зө„гҒҝе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгғ¬гӮігғјгғүеЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒЁйҖЈеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғ©гӮёгӮӘгҒ§жңҖеҲқгҒ«иҖігҒ«йЈӣгҒіиҫјгӮ“гҒ§гҒҚгҒҰгҖҒгҒЎгӮғгӮ“гҒЁиҒҙгҒ“гҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгғ¬гӮігғјгғүгӮ’иІ·гҒҶгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жүӢжі•гҒҢеӨ§гҒҚгҒӘжӯҜи»ҠгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮҲгҒҶгҒҷгӮӢгҒ«гғўгғҺгғ©гғ«еҶҚз”ҹгҒҜJ-POPд»ҘеүҚгҒ®гғҹгғғгӮҜгӮ№гғҗгғ©гғігӮ№гҒ®еҹәжң¬еҪўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒгғӢгғҘгғјгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒ®жңҖе…Ҳз«ҜгӮ’жӯ©гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹзҙ°йҮҺжҷҙиҮЈж°ҸгҒҜгҖҒгғҲгғӯгғ”гӮ«гғ«гғҖгғігғҮгӮЈгғјгҒ®иҫәгӮҠгҒӢгӮүгҖҒйҢІйҹігӮЁгғігӮёгғӢгӮўгҒ«гғўгғҺгғҹгғғгӮҜгӮ№гҒ§гҒ®зўәиӘҚгӮ’иҰҒи«ӢгҒ—гҒҰгҖҒе°‘гҒ—и–„гҒҸгӮҝгӮӨгғҲгҒӘгғүгғ©гғ гҒЁгғҷгғјгӮ№гӮ’еҘҪгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮж №гҒЈгҒӢгӮүгҒ®гғ©гӮёгӮӘжҙҫгҒ гҒЈгҒҹеӨ§зҖ§и© дёҖж°ҸгӮӮгҖҒжҷ©е№ҙгҒҜAMж”ҫйҖҒгҒ§гғўгғҺгғ©гғ«и©ҰиҒҙгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹе‘ігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©JBL

4330гӮ’жҸғгҒҲгҒҰгҖҒ1970е№ҙд»ЈйҹіжәҗгҒ®гғӘгғһгӮ№гӮҝгғӘгғігӮ°з’°еўғгӮ’ж•ҙгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹжҷӮжңҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒЁгҒ“гӮҢгҒЁгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒҜгғӘгғігӮҜгҒ—гҒҰгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒ«гҒқгҒ®й–“гӮ’еҸ–гӮҠжҢҒгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢгғҹгғғгӮ·гғігӮ°гғӘгғігӮҜгҒҢгҖҒгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі5CгҒЁгҒ„гҒҶгғўгғӢгӮҝгғјгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ гҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ гҖӮ

в‘ӨгӮЁгӮўгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒӢгӮүгҒҝгҒҹжӯҢи¬ЎжӣІ

гҖҖжҳ”гҖҒFMиӘҢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжң¬жқҘгҒ®зӣ®зҡ„гҒҜз•Әзө„иЎЁгҒ§гӮЁгӮўгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ®иЁҲз”»гӮ’гҒҹгҒҰгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ2йҖұй–“еҲҶгҒ®з•Әзө„иЎЁгӮ’жҺІијүгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгҖҒгғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігӮ„гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж©ҹеҷЁгҒ®и©ұйЎҢгҒӘгҒ©гӮ’иүІгҖ…гҒЁжҢҜгӮҠгҒҫгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒқгҒ®з•Әзө„иЎЁгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢеҮ„гҒҸгҒҰгҖҒж”ҫйҖҒгҒ—гҒҹжӣІгӮ’гғӘгӮ№гғҲгҒ—гҒҰгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮгҒқгҒ®гҒҫгҒҫеҲҮгӮҠеҸ–гҒЈгҒҰгӮ«гӮ»гғғгғҲгҒ®гӮӨгғігғҮгғғгӮҜгӮ№гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҫгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгҒ—гҒҰиӘ°гӮӮгҒҢгӮЁгӮўгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ«жңҖеҲқгҒ«дҪҝгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ1970е№ҙд»ЈгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°FMгӮ№гғҶгғ¬гӮӘж”ҫйҖҒгҒҢж ёгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒ—гҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§гҒӘгҒ„йҢІйҹігҒҜжҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®й ғгҒ«иҠёиғҪжҙ»еӢ•10е‘Ёе№ҙгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹжј”жӯҢжӯҢжүӢгҒ®зҸҫеңЁгҒ®йҹіжәҗгҒҜгҖҒжңҖеҲқгҒ«гғ’гғғгғҲгҒ—гҒҰгғӘгғӘгғјгӮ№гҒ•гӮҢгҒҹй ғгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҢгҖҢгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жӯҢжүӢгҖҚгҒ«гӮҲгӮҠгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«еҶҚеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжңҖеҲқгҒ«зңҹз©әз®Ўгғ©гӮёгӮӘгҒ§гӮӮе ӮгҖ…гҒЁйіҙгҒЈгҒҹжӯҢеЈ°гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҒһгҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҹгҒЁгҒҲпјҰпјӯж”ҫйҖҒгҒ§гӮӮгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҜгғўгғҺгғ©гғ«гҒ®гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ§иҒҙгҒ„гҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮAMж”ҫйҖҒгҒҢ6kHzгҒӘгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒFMгҒҜ10kHzгҒҜе№іж°—гҒ§еҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гӮӮйҹіиіӘгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢжҳҺзһӯгҒ«еҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒӮгҒЁгҖҒйӣ»жіўзҠ¶жіҒгҒҢжӮӘгҒ‘гӮҢгҒ°гғўгғҺгғ©гғ«гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢйӣ‘йҹігҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰеҗҢгҒҳFMйҹіеЈ°гҒ§гӮӮгғҶгғ¬гғ“гҒҜгғўгғҺгғ©гғ«ж”ҫйҖҒгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгғ«гғ‘гғідёүдё–гӮ„гғҷгғ«гҒ°гӮүгҒ®гғҶгғ¬гғ“гӮўгғӢгғЎгҒ®йҹіеЈ°гҒҜгҖҒе…ЁгҒҰгғўгғҺгғ©гғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж§ҳгҖ…гҒӘйҷҗз•ҢгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒгғўгғҺгғ©гғ«йҹіеЈ°гҒҜгҒҫгҒ з”ҹгҒҚж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒҢжң¬ж јзҡ„гҒ«еЈІгӮҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1977е№ҙгҒ«гӮҪгғӢгғјгҒҢеЈІгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгӮёгғ«гғҗгғғгғ— CF-6500гҒӢгӮүгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒҜжҷ®йҖҡгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиүІзү©гҒ§иҰӢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜ1968е№ҙгҒӢгӮүж—Ҙз«ӢгҒӘгҒ©гҒҢгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ§йӣ»жұ й§ҶеӢ•гҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гӮ«гӮ»гғғгғҲгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгӮ’зҷәеЈІгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒTIMEиӘҢгӮ„PLAYBOYиӘҢгҒ§зү№йӣҶгҒҢзө„гҒҫгӮҢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®жіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®еӨ§иЎҶеҢ–гҒҜ10е№ҙгҒ®жӯіжңҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮёгғ«гғҗгғғгғ—гҒҜдҝ—гҒ«гғҗгғ–гғ«гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢеӨ§еһӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®гҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҒ гҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸз«№гҒ®еӯҗж—ҸгҒҢжөҒиЎҢгҒ—гҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгӮЈгӮ№гӮігғ–гғјгғ гҒ®еҫҢжҠјгҒ—гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеұӢеӨ–гҒ§гҒ®з°Ўжҳ“PAиЈ…зҪ®гҒЁгҒ—гҒҰгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ гҖҖгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒҢжң¬ж јзҡ„гҒ«еЈІгӮҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1977е№ҙгҒ«гӮҪгғӢгғјгҒҢеЈІгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгӮёгғ«гғҗгғғгғ— CF-6500гҒӢгӮүгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒҜжҷ®йҖҡгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиүІзү©гҒ§иҰӢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜ1968е№ҙгҒӢгӮүж—Ҙз«ӢгҒӘгҒ©гҒҢгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ§йӣ»жұ й§ҶеӢ•гҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гӮ«гӮ»гғғгғҲгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгӮ’зҷәеЈІгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒTIMEиӘҢгӮ„PLAYBOYиӘҢгҒ§зү№йӣҶгҒҢзө„гҒҫгӮҢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®жіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®еӨ§иЎҶеҢ–гҒҜ10е№ҙгҒ®жӯіжңҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮёгғ«гғҗгғғгғ—гҒҜдҝ—гҒ«гғҗгғ–гғ«гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢеӨ§еһӢгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®гҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҒ гҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸз«№гҒ®еӯҗж—ҸгҒҢжөҒиЎҢгҒ—гҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгӮЈгӮ№гӮігғ–гғјгғ гҒ®еҫҢжҠјгҒ—гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеұӢеӨ–гҒ§гҒ®з°Ўжҳ“PAиЈ…зҪ®гҒЁгҒ—гҒҰгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖ1979е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒгӮөгғігғЁгғјгҖҢгҒҠгҒ—гӮғгӮҢгҒӘгғҶгғ¬гӮігҖҚгҖҒгӮҪгғӢгғјгҒ®гӮҰгӮ©гғјгӮҜгғһгғігҒҢгҖҒж–°гҒ—гҒ„гӮ№гғҶгғ¬гӮӘжҷӮд»ЈгӮ’зүҪеј•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮгҒқгҒ“гҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жҷӮй–“гҒҜFMгӮ№гғҶгғ¬гӮӘж”ҫйҖҒй–Ӣе§ӢгҒӢгӮү10е№ҙгҒ«жәҖгҒҹгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®жҷӮд»ЈгҒ“гҒқгҒҢ1970е№ҙд»ЈгҒ®зү№з•°гҒӘдҪҚзҪ®гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгӮ’еўғгҒ«гҖҒдёҖж°—гҒ«й«ҳеұӨгғ“гғ«иЎ—гҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢеӨ§йғҪдјҡгҒ®дҫЎеҖӨиҰігҒ«иӘҳе°ҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®зөҗжң«гҒЁгҒӘгӮӢгғҗгғ–гғ«жҷӮд»ЈгҒ®еҚ°иұЎгҒҢеј·гҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ1980е№ҙд»ЈгҒёгҒ®йҖІеҢ–и«–гҒЁгҒ—гҒҰ1970е№ҙд»ЈгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгӮ·гӮ°гғҠгғ«гӮ’е—…гҒҺеҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒ1980е№ҙд»ЈгҒ“гҒқгҒҢ1970е№ҙд»ЈгҒ®ж¬ІжңӣгҒ®жҲҗе°ұгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—1970е№ҙд»ЈгҒҜгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁеӨҡж§ҳгҒӘж¬ІжңӣгҒҢжёҰе·»гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж··жІҢгҒ•гӮ’гҒҫгҒЈгҒҷгҒҗгҒ«иҰӢжҚ®гҒҲгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«йҹіеЈ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

SONY ICF-1980гҒ®гӮ«гӮҝгғӯгӮ°пјҲ1975пјү |

гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгӮ’иҖғгҒҲеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҖҒ1978е№ҙй ғгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒҜгғўгғҺгғ©гғ«гҖҒгғ¬гӮігғјгғүгҒҜгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶжЈІгҒҝеҲҶгҒ‘гҒ®гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮзҸҫеңЁгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒҢгғ©гӮёгӮӘгҒ§жөҒгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеҝ…然зҡ„гҒ«гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§й‘‘иіһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒ®жөҒе„ҖгҒ«еҫ“гҒҶгҒЁгҖҒжңҖеҲқгҒ«иҖігҒ«йЈӣгҒіиҫјгӮ“гҒ§гҒҸгӮӢгҒ®гҒҜгғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮүгғ¬гӮігғјгғүеұӢгҒ•гӮ“гҒ§иІ·гҒҶгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«пјҡгӮ№гғҶгғ¬гӮӘпјқ10пјҡ1гҒЁгҒ„гҒҶеүІеҗҲд»ҘдёҠгҒ§гҖҒжҘҪжӣІгҒ®зү№еҫҙгӮ’иҒһгҒҚжөҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҸҜиғҪжҖ§гӮӮеҗҰе®ҡгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгғўгғӢгӮҝгғјгҒӢгӮүжғіеғҸгҒҷгӮӢз”ҹйҹігҒ®гҒ•гҒҸиЈӮгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдё–з•ҢгҒЁгҒҜеҜҫеұҖгҒ«гҒӮгӮӢгҖҒеӨ§иЎҶж–ҮеҢ–гҒ®е®ҹеғҸгҒҢгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ«и©°гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®гӮӯгғ©гӮӯгғ©гҒ—гҒҹйӣ°еӣІж°—гҒ«йЁҷгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒеәғеёҜеҹҹгҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгӮ»гғғгғҲгӮ’еҝ—еҗ‘гҒ—гҒҢгҒЎгҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгғ©гӮёгӮӘеҗ‘гҒ‘гҒ«гӮӯгғЈгғғгғҒгғјгҒӘйҹігӮ’еҮәгҒҷгғҮгғ•гӮ©гғ«гғЎгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгӮүгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҖӮйҖұеҲҠиӘҢгҒ®гғҜгғігӮ«гғғгғҲгҒ«дҪҝгҒҶеҶҷзңҹгӮ’гҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫзӯүиә«еӨ§гғ–гғӯгғһгӮӨгғүгҒ«еј•гҒҚ延гҒ°гҒ—гҒҹгҒҸгӮүгҒ„гҒ®йҒ•е’Ңж„ҹгҒҢеҮәгҒҰеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҸгӮӨгғ“гӮёгғ§гғігҒҢеҮәгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒдёҖз•Әеӣ°гҒЈгҒҹгҒ®гҒҜжҷӮд»ЈеҠҮгҒ§гҖҒгҒЎгӮҮгӮ“гҒҫгҒ’гҒ®гӮ«гғ„гғ©гҒ®д»ҳгҒ‘йҡӣгҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒгғЎгғјгӮҜгҒ«ж•°еҖҚгҒ®жҷӮй–“гҒҢжҺӣгҒӢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮүгҒ—гҒ„гҖӮеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒ®гғһгғ«гғҒйҢІйҹігҒ«гӮӮиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

гҖҖ1977е№ҙгҒ®гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ«е®ҹиЈ…гҒ•гӮҢгҒҹ2wayгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҖҒгӮ№гғҡгғғгӮҜдёҠгҒҜ50пҪһ18,000пјЁпҪҡгҒ§гӮӮгҖҒе®ҹйҡӣгҒҜ80пҪһ12,000HzгҒЁгҒ„гҒҶжҖ§иғҪгҒ«еҸҺгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮAMгғ©гӮёгӮӘз”ЁгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ«7kHzгӮҜгғӯгӮ№гҒ®гӮ№гғјгғ‘гғјгғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’иў«гҒӣгҒҹд»•ж§ҳгҒ гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒAMгғ©гӮёгӮӘгҒЁгҒ®дёӢдҪҚдә’жҸӣгӮ’дҝқжҢҒгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒHi-FiеҜҫеҝңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢ1950е№ҙд»ЈгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ1980е№ҙд»ЈгҒ«е·®гҒ—иҝ«гҒЈгҒҹжҷӮжңҹгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®иҫәгҒҢгҖҒFMгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘиҒҙиҰҡгҒ«гҒқгҒЈгҒҹжҖ§иғҪгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

1977е№ҙгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®зү№жҖ§еӣіпјҲгғ•гғ«гғ¬гғігӮё80пҪһ6,000HzпјӢгғ„гӮӨгғјгӮҝгғј7пҪһ12kHпҪҡпјү

в‘Ҙжңүз·ҡж”ҫйҖҒгҒ®иҒҙгҒҚжүӢ

гҖҖжңүз·ҡж”ҫйҖҒгҒҜгҖҒе•ҶжҘӯеә—иҲ—гҒ§гҒ®BGMгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӨ§йҳӘгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгӮ„гҒҢгҒҰе…ЁеӣҪгҒ«еәғгҒҢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒҢгҖҒе®ҹгҒҜгғ’гғғгғҲжӣІгҒ®гғӘгӮөгғјгғҒгҒ«ж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„еӯҳеңЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®BGMгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®иӮқгҒҜгҖҒж”ҫйҖҒгғӘгӮ№гғҲгӮ’йӣ»гғӘгӮҜпјҲйӣ»и©ұгғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲпјүгҒ«еҝңгҒҲгҒҰгӮўгғғгғ—гғҮгғјгғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸжүӢжі•гҒ§гҖҒж”ҫйҖҒеӣһж•°гӮ„гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲж•°гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгғ©гғігӮӯгғігӮ°гҒЁгҒ—гҒҰжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®з„ЎеҗҚгҒ®иҒҙгҒҚжүӢгҒҹгҒЎгҒ®и¶Јеҗ‘гҒҢгҖҒйқһеёёгҒ«гӮ»гғігӮ№иүҜгҒӢгҒЈгҒҹзӮ№гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮгҒҠгҒҠгӮҲгҒқжҳӯе’ҢгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒ®гғ¬гӮігғјгғүеЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒҜгҖҒжңүз·ҡгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒ§гҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғігҒ§жұәгҒҫгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢе®ҡз•ӘгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„жңүз·ҡгҒ§гҒ®иіһгҒҜгҖҒиҒҙгҒҚжүӢжң¬ж„ҸгҒ®еҗҚиӘүгҒӮгӮӢиіһгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖжңүз·ҡж”ҫйҖҒгҒ®иЁӯеӮҷгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҜ16cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹеӨ©дә•гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиүҜгҒҸгҒҰгӮӮйғЁеұӢгҒ®йҡ…гҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹгғ–гғғгӮҜгӮ·гӮ§гғ«гғ•гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖӮгҒқгҒ—гҒҰйғЁеұӢгҒ®гҒ©гҒ®дҪҚзҪ®гҒӢгӮүгҒ§гӮӮиҒҙгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғўгғҺгғ©гғ«йҹіеЈ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

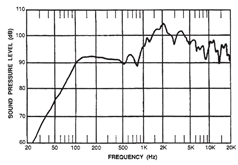

гҖҖгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁBGMгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®MUZAKгҒҢе§ӢгӮҒгҒҹгҒ®гҒҢжңҖеҲқгҒ§гҖҒгӮЁгғ¬гғҷгғјгӮҝгғјгғ»гғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӨ©дә•гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҶгғғгӮҜгҒ®409гҖҒ205гҒӘгҒ©гҒ§гҖҒзҸҫеңЁгӮӮеҫҢз¶ҷж©ҹзЁ®гҒҢгӮЁгғ¬гғңгӮӨгҒ§з”ҹз”ЈгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜйқһеёёгҒ«зү№ж®ҠгҒ§гҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒҜдёӯй«ҳеҹҹгҒ®жҢҮеҗ‘жҖ§гҒ®еәғгҒ•гҖҒгӮӮгҒҶгҒІгҒЁгҒӨгҒҜз©әжёҜгҒ®гӮёгӮ§гғғгғҲж©ҹгҒ®йЁ’йҹігҒ«иІ гҒ‘гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№иЈңжӯЈгҒ§гӮӮзү№еҲҘгҒӘDгӮ«гғјгғ–гҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҖӮгҒҠгҒқгӮүгҒҸж—Ҙжң¬гҒ®ж¶ҲйҳІжі•гҒ§гҒ®е ҙеҶ…гӮўгғҠгӮҰгғігӮ№иЁӯеӮҷгӮӮеҗҢгҒҳеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзү№жҖ§гҒҜе°ҸгҒ•гҒ„еҮәеҠӣгҒ§гӮӮгҖҒдәәй–“гҒ«зҹҘиҰҡгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«иӘҝж•ҙгҒ•гӮҢгҒҹгғҲгғјгғігҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

EV 409-8EгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒЁйҹіең§жё¬е®ҡгӮ«гғјгғ–гҒ®ж•°гҖ…пјҲзӮ№з·ҡгҒҢDгӮ«гғјгғ–пјү

гҖҖдёҖж–№гҒ§гҖҒ1990е№ҙд»Јд»ҘйҷҚгҒ®еә—иҲ—BGMгҒ§гҖҒдёҖз•ӘгҒ®еӢўеҠӣгӮ’иӘҮгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜBOSEгҒ§гҖҒзҸҫеңЁгҒ®жңүз·ҡж”ҫйҖҒгҒ§гӮӮгҖҒгҒҫгҒҡзӯҶй ӯгҒ«жҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢе•Ҷе“ҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢJ-POPгҒ®гӮөгӮҰгғігғүжҢҮеҗ‘гҒ«зӣёжҖ§гҒ®иүҜгҒ„зү№жҖ§гҒ§гҖҒд»–гҒ®ж—Ҙжң¬иЈҪгғЎгғјгӮ«гғјпјҲгӮӘгғјгӮ№гғҹйӣ»ж©ҹгҖҒгғ‘гғҠгӮҪгғӢгғғгӮҜгҒӘгҒ©пјүгӮӮгҒқгӮҢгҒ«иҝҪгҒ„гҒӨгҒ‘иҝҪгҒ„и¶ҠгҒӣгҒ®е•Ҷе“Ғеұ•й–ӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

в‘Ұйӣ»и»ҠгҒ®гҒӘгҒӢгҒ®гӮ·гғЈгӮ«гӮ·гғЈгӮ«йҹі

гҖҖгғ©гӮҰгғүгғҚгӮ№й—ҳдәүгҒ®гӮҜгғ©гӮӨгғһгғғгӮҜгӮ№гҒҜгҖҒгӮҰгӮ©гғјгӮҜгғһгғігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йӣ‘иёҸгҒ«иәҚгӮҠеҮәгҒҹгғ‘гғјгӮҪгғҠгғ«гғ»гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖеҲқгҒҜйҹіжҘҪгҒЁдёҖз·’гҒ«йӣ‘иёҸгҒёйЈӣгҒіеҮәгҒҹзһ¬й–“гҒ«гҖҒиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢйўЁжҷҜгҒҢгғ—гғӯгғўгғјгӮ·гғ§гғігғ»гғ“гғҮгӮӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶж–°й®®гҒӘж„ҸиҰӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜйӣ»и»ҠйҖҡгҒ„гҒ®й«ҳж Ўз”ҹгҒӢгӮүжјҸгӮҢгӮӢгӮ·гғЈгӮ«гӮ·гғЈгӮ«йҹігҒ§еҹӢгӮӮгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒйӣ»и»ҠгҒ®йЁ’йҹігҒ«еӢқгҒҰгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гғүгғігӮ·гғЈгғӘгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁгҖҒдҪ•гӮ’жӯҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢеҲӨгӮүгҒӘгҒ„гҒҸгӮүгҒ„гҖҒеҠЈжӮӘгҒӘжқЎд»¶гҒ§йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҚз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ1990е№ҙд»ЈгҒ®J-POPгҒ®гғҹгғӘгӮӘгғігӮ»гғ©гғјйҖЈз¶ҡгҒ®иғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒгғҶгӮЈгғјгғігӮәгҒ®иіјиІ·еҠӣгҒҢзүҪеј•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еЈІгӮҢз·ҡгҒ®йҹіжҘҪе…ЁдҪ“гҒҢгҖҒйЁ’йҹігҒ«жү“гҒЎеӢқгҒӨдәәе·Ҙзҡ„гҒӘйӣ»еӯҗйҹігҒ§еҹӢгӮӮгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§иҒҙгҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®еҹәжң¬и·Ҝз·ҡгҒҢеҙ©гӮҢгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬иЈҪгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘиЈҪе“ҒгҒҜжӯ»ж»…гҒ—гҒҹгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮжҷӮгӮ’еҗҢгҒҳгҒҸгҒ—гҒҰгҖҒгҒҠиҢ¶гҒ®й–“гҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгӮӮе§ҝгӮ’ж¶ҲгҒ—гҒҹгҖӮгӮ№гӮҝгғјиӘ•з”ҹгҖҒгӮ¶гғ»гғҷгӮ№гғҲгғҶгғігҒ®зӣёж¬ЎгҒҗз•Әзө„зөӮдәҶгҒҢиұЎеҫҙзҡ„гҒӘеҮәжқҘдәӢгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒиҰӘгҒЁдёҖз·’гҒ«гғҶгғ¬гғ“гҒ§йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒгғҖгӮөгӮӨгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгӮӨгғүгғ«гӮӮеҝңжҸҙгҒ—гҒҰиӮІгҒҰгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒж—ўгҒ«е®ҢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғігғ»гғўгғҮгғ«гҒҢж°—гҒ®еҲ©гҒ„гҒҹгғҲгғјгӮҜгӮ’гҒҷгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ«еӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰ家еәӯгҒ®гҒҠиҢ¶гҒ®й–“гҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеӯҗдҫӣеҗ‘гҒ‘гҒ®йҹіжҘҪгҒҜгӮўгғігғ‘гғігғһгғігҖҒгғҲгғҲгғӯгҒЁгҒ„гҒҶгҒөгҒҶгҒ«гҖҒгҒӢгҒӘгӮҠе®ҡз•ӘеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҰгҖҒиҰӘгҒ®гҒ»гҒҶгӮӮдҝқе®Ҳзҡ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҖҢгҒҠгӮҲгҒ’гҒҹгҒ„гӮ„гҒҚгҒҸгӮ“гҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҺгғҷгғ«гғҶгӮЈгғ»гӮҪгғігӮ°гӮ’дҪңгӮӢзІҫзҘһзҡ„гҒӘдҪҷиЈ•гҒҜгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮNHKгҒҢгҖҢз§ҳеҜҶзөҗзӨҫ

й·№гҒ®зҲӘгҖҚгҒҝгҒҹгҒ„гҒӘжҳӯе’ҢиҮӯгҒ„гӮ®гғЈгӮ°гғһгғігӮ¬гӮ’гҒӮгҒҲгҒҰгӮ„гӮүгҒӘгҒҚгӮғгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®жөҒгӮҢгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°зҡ®иӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«зҲәгҒ•гӮ“гҒЁеӯ«гҒ®гӮҙгғјгғ«гғҮгғігӮҝгӮӨгғ гӮ’зӢҷгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮ’иҰӢйҖҸгҒӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒҷгӮӢгҖӮиҰӘеӯҗгҒ®еӣЈгӮүгӮ“гҒҜж—ўгҒ«йҒҺеҺ»гҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

⑧гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж©ҹеҷЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүгӮҸгӮӢиҒһгҒ“гҒҲж–№

гҖҖд»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ гҒҢгҖҒгҒҹгҒӢгҒҢжӯҢи¬ЎжӣІгҒЁгҒ„гҒҲгҒ©гӮӮгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж©ҹеҷЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҒһгҒ“гҒҲж–№гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮдәӣзҙ°гҒӘйҒ•гҒ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиӘ°гҒ§гӮӮгғҸгғғгӮӯгғӘеҲӨгӮӢйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҢж–ҮеҢ–зҡ„гҒӘй ҳеҹҹгҒ«гӮӮеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒ¶гҒ“гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҒӨгӮӮгӮҠгҒ гҒҢгҖҒеҚҳзҙ”гҒӘй«ҳе“ҒиіӘгӮ’гҒҶгҒҹгҒЈгҒҹгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҗҶи«–гҒ§гҒҜжҠјгҒ—йҖҡгҒӣгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮеҲӨгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒҹгҒ гҖҒд»ҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒжҳӯе’ҢгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒЁгҒ„гҒҶжӢ¬гӮҠгҒ§йҒҺеҺ»гӮ’з·ҸжӢ¬гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзөұдёҖгҒ—гҒҹиҰӢи§ЈгҒҜзӨәгҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгӮ’йӣЈгҒ—гҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒж”ҫйҖҒжҘӯз•ҢгҒЁгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘжҘӯз•ҢгҒ®зўәеҹ·гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҶгғ¬гғ“гҒҜиӘ°гӮӮгҒҢеҝғең°гӮҲгҒҸиҒҙгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«е·ҘеӨ«гҒ•гӮҢгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҜзү№еҲҘгҒ«е„ӘгӮҢгҒҹжҖ§иғҪгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢ20дёҮеҶҶд»ҘдёӢгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгӮ»гғғгғҲгҒ§гҒҜгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒ®ж је·®гӮ’жңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒӘгӮүгҖҒеҲҘгҒ«гҒ„гҒ„гҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҖҒе№ёгҒӣгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶйўЁгҒ«жөҒгҒ—гҒҰгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒӘгӮүгӮӯгғғгғ‘гғӘгҒЁгҖҢгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹігҒҢиүҜгҒ„гҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°гҒ„гҒ„гҖӮ

гҖҗжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®е‘Ёиҫәдәәзү©гҖ‘

в‘ з·ЁжӣІе®¶гҒЁгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгғ»гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒ®еҮ„жҘӯ

гҖҖжӯҢи¬ЎжӣІгҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡжӯҢжүӢгҒ®еҗҚеүҚгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдҪңи©һ/дҪңжӣІгҒ®еҗҚеүҚгҒЁз¶ҡгҒҸгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜжӯҢи¬ЎжӣІгӮ’жӯҢи¬ЎжӣІгӮүгҒ—гҒҸйЈҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒз·ЁжӣІе®¶гҒЁгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгғ»гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒҹгҒЎгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖзү№гҒ«1970е№ҙд»ЈгҒ®з·ЁжӣІе®¶гҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®жҙӢжҘҪгӮігғігғ—гғ¬гғғгӮҜгӮ№гӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲе’ҢиЈҪгғқгғғгғ—гӮ№гӮӮжқҝгҒ«д»ҳгҒ„гҒҹжҷӮжңҹгҒ§гҖҒгҒ©гӮ“гҒӘйҹіжҘҪгӮёгғЈгғігғ«гӮӮгғ‘гӮҜгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶжҒҗгӮӢгҒ№гҒҚжүӢи…•гҒ§гҖҒгғһгғ«гғҒйҢІйҹігӮ’й§ҶдҪҝгҒ—гҒӘгҒҢгӮүеӣҪйҡӣиүІиұҠгҒӢгҒӘйҹіжҘҪгӮ’жј”еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзү№гҒ«зҘһзөҢгӮ’жіЁгҒ„гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгӮӨгғігғҲгғӯгҒ®йғЁеҲҶгҒ гҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒҸгҖҒз·ЁжӣІе®¶гҒҢиҮӘз”ұгҒӘзҷәжғігҒ§гӮўгғ¬гғігӮёгҒ§гҒҚгҒҹ4пҪһ8е°ҸзҜҖгҒ®зү©иӘһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӨгғігғҲгғӯгғ»гӮҜгӮӨгӮәгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҒ»гҒ©гҖҒгҒқгҒ®еҖӢжҖ§гҒҜйқһеёёгҒ«й«ҳгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҖӢжҖ§иұҠгҒӢгҒӘз·ЁжӣІе®¶гӮ’иӮІжҲҗгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгғӨгғһгғҸгҒ®гғқгғ—гӮігғігҒ§гҖҒзҙ дәәгҒ®дҪңжӣІйғЁй–ҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒжӯҢи©һгҒЁж—ӢеҫӢгҒ гҒ‘гҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жӣІгӮ’гҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ—гҒҸеҜ©жҹ»е“ЎгҒ«иҒҙгҒӢгҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дәӢеүҚдҪңжҘӯгҒ®йғЁзҪІгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гӮ’е…ҘгӮҠеҸЈгҒ«жҘӯз•ҢгҒёе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹдәәгӮӮеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮдёӯеі¶гҒҝгӮҶгҒҚгҖҒй•·жё•еүӣгҒӘгҒ©гҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҒҹгҒҠгӮҠгӮӮгҖҒгғҗгғғгӮҜгҒ§ж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘе№ҙй ғгҒ®иӢҘгҒ„гғқгғ—гӮігғігҒ®з·ЁжӣІе®¶гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгғҮгғўгғҶгғјгғ—гҒ®жј”еҘҸгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгӮӮгҖҒеҫҢгҒ«йү„еЈҒгҒ®гӮ№гӮҝгӮёгӮӘгғ»гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹдәәгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮжӯҢжүӢгӮӮгғңгғјгӮ«гғ«гғ»гӮ№гӮҜгғјгғ«гҒ«гҒ„гҒҹй ғгҒ®еә„йҮҺзңҹд»ЈгҒЁгҒӢгҒҢгӮЁгғігғҲгғӘгғјгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒй©ҡгҒҸгҒ»гҒ©гҒ®йҖёжқҗгҒҢгҒІгҒ—гӮҒгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶиӢҘгҒ„еҠӣгҒҢеҫҢжҠјгҒ—гӮ’гҒ—гҒҰгҖҒжҘӯз•Ңе…ЁдҪ“гҒҢжҙ»жҖ§еҢ–гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгӮ’зӣӣгӮҠз«ӢгҒҰгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгӮӮгҒ“гӮҢгӮӮгҖҒж—Ҙжң¬иӘһгҒ§гҒ®жӯҢгҒ®йңҖиҰҒгҒҢзө¶гҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮ«гғ©гӮӘгӮұгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢеӣҪйҡӣе…ұйҖҡиӘһгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«ж—Ҙжң¬дәәгҒ®жӯҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒёгҒ®ж„ӣжғ…гҒ®гҒӘгҒӣгӮӢгғҜгӮ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮ«гғ©гӮӘгӮұгӮ’з”ҹжј”еҘҸгҒ§гӮ„гҒЈгҒҰгҒҹгҒ®гҒҢ1980е№ҙд»ЈгҒҫгҒ§гҒ®жӯҢи¬Ўз•Әзө„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮ№гғҶгғјгӮёгҒ§гғ“гғғгӮҜгғҗгғігғүгӮ’еҫ“гҒҲгҒҰжӯҢгҒҶжӯҢи¬ЎжӣІгҒҜгҖҒе‘ЁеҲ°гҒӘжә–еӮҷгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«йҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҹдёҖеӨ§гӮЁгғігӮҝгғјгғҶгӮӨгғігғЎгғігғҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гғӘгғҸгғјгӮөгғ«гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҢе«ҢгҒ§гҖҒгғҶгғ¬гғ“еҮәжј”гӮ’жӢ’еҗҰгҒҷгӮӢгӮ·гғігӮ¬гғјгӮҪгғігӮ°гғ©гӮӨгӮҝгғјгӮӮеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гӮігғігӮөгғјгғҲгҒ«жқҘгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжң¬йҹігҒ гҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒ„гҖӮеҪ“然гҖҒгғ¬гӮігғјгғүеӨ§иіһгҖҒжӯҢи¬ЎеӨ§иіһгҒ«гӮӮйҒёгҒ°гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгғҜгӮұгҒ§гҖҒ1980е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠгҒ«гҒҜжҘӯз•ҢдәәгҒ®иҮӘз”»иҮӘиіӣгҒ®е ҙгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгӮ„гӮ„ж®ӢеҝөгҒӘж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжӯҢи¬ЎжӣІгҒӢгӮүJ-POPгҒ«еӨүгӮҸгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„гӮӘгғҲгғҠгҒҢеҸЈгӮ’жҢҹгӮҖдҪҷең°гҒӘгҒ©гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҗҚиӘүгӮҲгӮҠгӮӮеЈІгӮҠдёҠгҒ’гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҒҡгҒЈгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғҗгғ–гғ«жҷӮд»ЈгҒ®зҪ®гҒҚеңҹз”ЈгҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒз·ЁжӣІе®¶гӮ„гӮ№гӮҝгӮёгӮӘгғ»гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЈҸж–№гҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеҗҚиӘүгӮӮеЈІгӮҠдёҠгҒ’гӮӮгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®жөҒгӮҢгҒҢгӮўгғҠгғӯгӮ°гғ»гғһгғ«гғҒйҢІйҹігҒӢгӮүDTMдё»жөҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгғ»гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒ®еҪ№еүІгҒҜйҷҗе®ҡзҡ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮд»ҠгҒ•гӮүгҒӘгҒҢгӮүгҖҒз”ҹгғҗгғігғүгҒ§еҘҸгҒ§гҒҰгҒ„гҒҹжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®гҖҒдёҖжңҹдёҖдјҡгҒ®зһ¬й–“гӮ’ж„ӣгҒҠгҒ—гӮҖж„ҹиҰҡгҒ«й©ҡгҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

в‘ЎгӮўгӮӨгғүгғ«гҒЁгҒ„гҒҶиҠёиғҪгғүгӮӯгғҘгғЎгӮҝгғӘгғј

гҖҖгӮўгӮӨгғүгғ«гҒ«гҒҜиҠұгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮӮгҒЈгҒЁеӨ§еҲҮгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒеӨ§дәәгҒ®еҘіжҖ§гҒёгҒЁдёҖжӯ©дёҖжӯ©й§ҶгҒ‘дёҠгӮӢгҖҒгҒқгҒ®еҸҜжҶҗгҒӘе§ҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒ•гҒ—гҒҸеҝңжҸҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жҲҗй•·гҒҷгӮӢгғҶгғ¬гғ“гҒ®гҒӘгҒӢгҒ®гғ’гғӯгӮӨгғігҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒгғ–гғ©гӮҰгғіз®ЎгҒ®еҗ‘гҒ“гҒҶгҒ«гҒ„гӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒж„ӣе¬ҢгҒӮгӮӢгҒ—гҒҗгҒ•гӮ’жҢҜгӮҠгҒҫгҒҸгҒЁиӘ°гӮӮгҒҢеҝғе’ҢгӮ“гҒ гҖӮзӯүиә«еӨ§гғ–гғӯгғһгӮӨгғүгӮ’йғЁеұӢгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒйғҪдјҡгҒ®еӨ©дҪҝгҖҒжёҡгҒ®гғҙгӮЈгғјгғҠгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒеӯЈзҜҖгҒ”гҒЁгҒ«еҮәгӮӢгӮ·гғігӮ°гғ«зӣӨгӮ’иҒҙгҒҸгҒ®гӮӮжҘҪгҒ—гҒҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжҳҺжҳҹгҖҒе№іеҮЎгҒӘгҒ©гҒ®иҠёиғҪиӘҢгӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒе°‘еҘігғһгғігӮ¬йЎ”иІ гҒ‘гҒ®иЎЈиЈ…гҒ§гҖҒгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮе°‘е№ҙе°‘еҘігҒ®еҝғгҒ«еӨўиҰӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒ«гҒҜеҚҒеҲҶгҒ гҒЈгҒҹгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬еӣҪж°‘е…ЁдҪ“гҒҢгғӘгӮўгғ«гҒӘгғүгӮӯгғҘгғЎгғігӮҝгғӘгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮўгӮӨгғүгғ«гҒ®жҲҗй•·гӮ’иҰӢе®ҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮўгӮӨгғүгғ«гҒ®еӯҳеңЁгҒҜгҖҒгғһгӮ№гғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’з·ҸеӢ•е“ЎгҒ—гҒҹзөҗжһңгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҖҶгҒ«гғҶгғ¬гғ“гӮ„йҖұеҲҠиӘҢгҒ§гҒ®и©ұйЎҢгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹеҫҢгҒ«гҖҒжӯҢгҒ гҒ‘гҒ§и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§еӨүгҒ«йӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгҖҒгҒӮгҒ®ж„ӣгҒҸгӮӢгҒ—гҒ„д»•иҚүгҒ§жӯҢгҒЈгҒҰгӮӢе§ҝгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒеҸҜжҶҗгҒ•гҒ®ж„Ҹе‘ігҒҢеҚҠжёӣгҒҷгӮӢгҒ®гӮӮдәӢе®ҹгҒ гҖӮзҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒйҹіжҘҪжҙ»еӢ•гӮ’е°ӮжҘӯгҒ«гҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгӮ’гӮўгғјгғҒгӮ№гғҲгҒЁе‘јгҒ¶гҒҸгӮүгҒ„гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒӢгҒӨгҒҰгҒ®гӮўгӮӨгғүгғ«гӮҲгҒҶгҒӘжӯҢжүӢжҙ»еӢ•гҒҜгҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰиүҜгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮд»ҠгҒҜгӮҪгғјгӮ·гғЈгғ«гғ»гғЎгғҮгӮЈгӮўпјҲгғ–гғӯгӮ°гҖҒгғ„гӮЈгғғгӮҝгғјгҒӘгҒ©пјүгҒ§иҠёиғҪдәәгҒҢжғ…е ұзҷәдҝЎгҒҷгӮӢжҷӮд»ЈгҒ§гҖҒзөҗе©ҡе ұе‘ҠгӮӮзӮҺдёҠйЁ’гҒҺгӮӮе…ЁгҒҰгғҚгғғгғҲдёҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиЁҖи‘үгҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒҢиҠёиғҪдәәгҒ®еӯҳеңЁгӮ’гҒ“гӮҢгҒ»гҒ©е·ҰеҸігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҳӯе’ҢжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжҳӯе’ҢгҒ®гӮўгӮӨгғүгғ«гҒ®еҚ°иұЎгҒҜгҖҢжӯҢгҒЁжҢҜд»ҳгҖҚгҒ§еӨ§зӯӢиҰҒзҙ„гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҖӮ

гҖҖдҪңи©һ/дҪңжӣІе®¶гҒЁжӯҢжүӢгҒ®й–ўдҝӮгҒҜгҖҒе…Ҳз”ҹгҒЁз”ҹеҫ’гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеё«ејҹй–ўдҝӮгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰпјҲе®ҹйҡӣгҒ«е…Ҳз”ҹгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮўгӮӨгғүгғ«гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁжј”жӯҢжӯҢжүӢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁеӨүгӮҸгӮҠгҒӘгҒ„гҖӮдҪңи©һ家гҒ®е…Ҳз”ҹгҒҹгҒЎгҒ®жң¬гӮ’иӘӯгӮҒгҒ°гҖҒиҠёиғҪз•ҢгҒ§гҒ®гӮҝгғ¬гғігғҲжҢҜгӮҠгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҷәжҸ®гҒ•гҒӣгӮҲгҒҶгҒӢгҒЁгҖҒиүІгӮ“гҒӘгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гӮўгӮӨгғҮгӮЈгӮўгӮ’з·ҙгӮҠз¶ҡгҒ‘гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒжӯҢи©һгӮ’жӣёгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгӮўгӮӨгғүгғ«гҒ®гӮ·гғҠгғӘгӮӘгӮ’дҪңгҒЈгҒҹзӮ№гҒ§гҖҒж”ҫйҖҒдҪң家гӮ„з•Әзө„гғ—гғӯгғҮгғҘгғјгӮөгғјгҒЁдјјгҒҹж„ҹгҒҳгӮӮгҒӘгҒҚгҒ«гҒ—гӮӮгҒӮгӮүгҒҡгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ§гҖҒгӮўгӮӨгғүгғ«жӯҢи¬ЎгҒ®йҹіжҘҪзҡ„гҒӘиҰҒзӮ№гҒҜгҖҒжӯҢгҒҢгҒқгӮҢгҒ»гҒ©дёҠжүӢгҒҸгҒӘгҒҸпјҲгӮҖгҒ—гӮҚдёӢжүӢпјүгҖҒд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гғҗгғғгӮҜгҒ®гӮўгғ¬гғігӮёгҒҢж°—гҒ®еҲ©гҒ„гҒҹжј”еҘҸгӮ’гҒ—гҒҰж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹи§ҰгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮиҒҙгҒҚж§ҳгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒBGMгҒ«ијүгҒӣгҒҹгӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’жӯҢжүӢгҒҢиёҠгӮҠгҒӘгҒҢгӮүиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖгҒ„ж–№гӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгӮӮжҳ”гӮӮгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®дҪңжӣІгҒ®ж–№жі•гҒ«гҖҢгғЎгғӯе…ҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҘӯз•Ңз”ЁиӘһгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгӮ„гӮўгғ¬гғігӮёгӮ’е…ҲиЎҢгҒ—гҒҰдҪңгӮҠзөӮгҒҲгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«дҪңи©һ家гҒҢжӯҢи©һгӮ’дҪңгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®з·ЁжӣІе®¶гҒ®и©ұгҒ§гӮӮгҖҒгӮўгғ¬гғігӮёгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®йЎҢзӣ®гҒҜз„ЎйЎҢгҒ®еҲҶйЎһиЁҳеҸ·гҒ гҒ‘гҒ®гӮӮгҒ®гӮӮеӨҡгҒҸгҖҒгҒқгҒ®жӣІгҒҢдё–гҒ«еҮәгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜж•°гҒӢжңҲгӮӮеҫҢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒ©гҒ®жӣІгӮ’гҒ©гҒҶгҒ„гҒҶгҒөгҒҶгҒ«гӮ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶжҖқгҒ„еҮәгҒҢгҒӘгҒ„пјҲгҒқгӮҢгҒ»гҒ©еӨҡеҝҷгҒ гҒЈгҒҹпјүгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶжӯҢжүӢгҒҢжӯҢгҒЈгҒҰгӮӮжҘҪжӣІгҒ®йӘЁеӯҗгҒҢеҲӨгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮўгғ¬гғігӮёгҒҢж–ҪгҒ—гҒҰгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮеҪ“жҷӮгҒ®ж„ҹиҰҡгҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒжҘҪжӣІгӮўгғ¬гғігӮёгҒҜгӮўгӮӨгғүгғ«жӯҢжүӢгҒ®BGMгҒЁгҒ„гҒҶеҚ°иұЎгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®жҘҪжӣІж§ӢйҖ гҒҜйҖҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

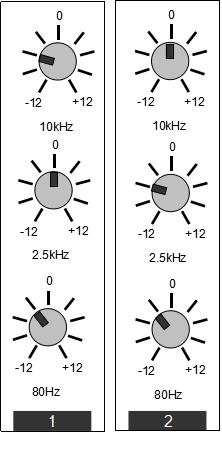

гҖҖгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒе·§гҒҝгҒӘгғҗгғғгӮҜгғ»гғҗгғігғүгҒ®жј”еҘҸгӮ’гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ«йіҙгӮүгҒҷгҒ®гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒйқһеҠӣгҒӘжӯҢжүӢгҒ®и©ұгҒ—иЁҖи‘үгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӣзҙ°гҒӘгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮ’жӢҫгҒ„дёҠгҒ’гӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶзҹӣзӣҫгҒ—гҒҹиӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгғҶгғ¬гғ“гҒЈгҒҪгҒ„йҹігҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ«гғ’гғігғҲгҒҢйҡ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ200HzгҒЁ2.5kHzгҒ®д»ҳиҝ‘гӮ’гғүгғігӮ·гғЈгғӘгҒ«гҒ—гҒҹгӮ«гғһгғңгӮіеһӢзү№жҖ§гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶжһ зө„гҒҝгӮ’е®ҲгҒЈгҒҹгҒӘгҒӢгҒ§й«ҳйҹіиіӘеҢ–гӮ’еӣігӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеәғеёҜеҹҹгҖҒй«ҳеҮәеҠӣгҒ®иҰҸж јз«¶дәүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзӢӯеёҜеҹҹгҒ§дҝҠж•ҸгҒЁгҒ„гҒҶеӢ•зҡ„гҒӘгӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒӮгҒЁгҖҒCDгҒЁгҒ„гҒҶй•·е°әгғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ§гғӘгғӘгғјгӮ№гҒ•гӮҢгҒҰжӮ©гҒҫгҒ—гҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«гғ»гғҷгӮ№гғҲзӣӨгҒӢгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гғ»гӮўгғ«гғҗгғ гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶйҒёжҠһиӮўгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®жң¬жқҘгҒ®гӮ№гӮҝгғігӮ№гҒҜгӮ·гғігӮ°гғ«зӣӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒқгҒ®жӯҢжүӢгҒҢгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶгӮҝгғ¬гғігғҲгҒ гҒЈгҒҹгҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁгҒ®йЎ”гҒҜгӮ·гғігӮ°гғ«зӣӨгҒ§гҒ»гҒје…ЁгҒҰз¶Ізҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜйҢІйҹіжҷӮгҒ®жҷӮд»ЈгҒ®йӣ°еӣІж°—гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҶгҒҲгҖҒжң¬еҪ“гҒ®гғ•гӮЎгғігҒ гҒ‘гҒҢжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгҖҒгғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгҒӘйҒҠгҒігҒҢеӨҡгҒҸеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҲҶгҖҒгҒқгҒ®жӯҢжүӢгҒ®жҲҗй•·гҒ®йҒҺзЁӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮҪгғ•гғҲиІ»з”ЁгҒ®зӮ№гҒ§гӮӮгӮҲгӮҠдёҖеұӨгҒ®еҮәиІ»гӮ’иҰҡжӮҹгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®зӮ№гҒ§гӮӮгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгғҷгӮ№гғҲзӣӨгӮ’гҒЎгӮғгӮ“гҒЁиҒҙгҒ„гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒеҖӢгҖ…гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ«еұ•й–ӢгҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгғӢгғҘгғјгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒ§гҒҜйҖҶи»ўгҒ—гҒҰгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚгӮігғігӮ»гғ—гғҲгғ»гӮўгғ«гғҗгғ гҒӢгӮүгӮ·гғігӮ°гғ«гӮ«гғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮўгғ«гғҗгғ гҒҢжң¬жқҘгҒ®гғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гҒҢгҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«зӣӨгҒ§е…ҲиЎҢзҷәеЈІгҒ•гӮҢгӮӢжӯҢи¬ЎжӣІгҒЁгҒ®е·®гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҲҗй•·гҒҷгӮӢгӮўгӮӨгғүгғ«гҒ®е§ҝгӮ’зҹҘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«гғ»гғҷгӮ№гғҲзӣӨгҒҢжңҖгӮӮгҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„гғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ гҖӮ

в‘ўгғ©гӮёгӮӘгғ»гғ‘гғјгӮҪгғҠгғӘгғҶгӮЈгғј

гҖҖж·ұеӨңж”ҫйҖҒгҒ®дәәж°—гғ‘гғјгӮҪгғҠгғӘгғҶгӮЈгғјгӮӮгҖҒеҚіиҲҲгҒ§еҮәгӮӢи©ұиЎ“гҒ®е·§гҒҝгҒ•гҒ§гғ©гӮӨгғ–гҒЁдёҰгҒ¶еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒFMгҒҢгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒж—ўгҒ«гғ’гғғгғҲгҒ—гҒҹжӣІгҒ«йҷҗе®ҡгҒ—гҒҰжөҒгҒҷгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҒҫгҒ гҒӮгҒҫгӮҠзҹҘгӮүгӮҢгҒӘгҒ„жӣІгҒҜAMгҒ®гғӘгӮ№гғҠгғјгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гӮўгғігғҶгғҠгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮйҹіжҘҪгҒ®иіӘгӮ’йҒёгҒ№гҒ°гҖҒAMгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒAMгғ©гӮёгӮӘгҒ®йҹігҒҜйҖҡеёёгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘж©ҹеҷЁгҒ§иҒҙгҒҸгҒЁгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮеӨүгҒӘйҹігҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҖӮиғёеЈ°гҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгғңгӮҪгғңгӮҪи©ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒгҒҷгӮ“гҒӘгӮҠиҮӘ然гҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гғ©гӮёгӮӘйўЁгҒ®йҹігӮ’гҖҒйҖҡеёёгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„гҖҒгҒЎгӮғгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹйҹійҮҸгҒ§иҒҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«йҷәгҒ—гҒ„йҒ“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮжҷ®йҖҡгҒ®дәәгҒӘгӮүгҖҒAMгҒ®йҹігҒҢжӮӘгҒ„гҒ§жёҲгҒҫгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгҒқгҒҶиҖғгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

в‘Јж—Ҙжң¬иӘһгҒ®гӮӮгҒӨзү№ж®ҠгҒӘдәӢжғ…

гҖҖжңҖеҫҢгҒ«гҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®жң¬еҪ“гҒ®дё»еҪ№гҖҒж—Ҙжң¬иӘһгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжӯҢи¬ЎжӣІгҒҢгҖҒж—ўеҫҖгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҗҶи«–гҒ«йҰҙжҹ“гҒҝгҒ«гҒҸгҒ„зү№ж®ҠгҒӘдәӢжғ…гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮўгӮёгӮўзі»иЁҖиӘһгҒ®иіӘж„ҹгҒҢгҖҒе–үйҹігҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒ«й јгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒ200пҪһ1,.000HzгҒ«йӣҶдёӯгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒ欧зұізі»гҒҢеӯҗйҹігҒ®2пҪһ5kHzгҒ«гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҢйӣҶдёӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮӮгҖҒдёӯй«ҳеҹҹгҒ®гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒ§йҹіиүІгӮ’иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҖҒдјқзөұзҡ„гҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҗҶи«–гҒЁд№–йӣўгҒҷгӮӢеҺҹеӣ гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҶгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠ欧зұігҒ®жӯҢжүӢгҒҜгҖҒжҘҪйҹігҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жӯҢгҒЁгҖҒиЁҖи‘үгҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҜеҲҶйӣўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬иӘһгҒҜжҘҪйҹігӮӮиЁҖи‘үгҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮӮзӢӯгҒ„еёҜеҹҹгҒ§йҮҚиӨҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҖҒж—Ҙжң¬иӘһгҒ®жӯҢгҒ«е…ЁиҲ¬гҒ«иЁҖгҒҲгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгӮўгғ¬гғігӮёгҒҢгғҳгғҶгғӯгғ•гӮ©гғӢгғјпјҲгғҰгғӢгӮҫгғігҒ«иҝ‘гҒ„е№ізӯүгҒӘйҹідҫЎгҒ§еҗ„жҘҪеҷЁгҒҢжүұгӮҸгӮҢгӮӢгӮўгғ¬гғігӮёпјүгҒ«иҝ‘гҒҸгҖҒдҪҺйҹіжҘҪеҷЁгҒЁй«ҳйҹіжҘҪеҷЁгҒ®иіӘж„ҹгҒҢжҳҺзўәгҒ«еҲҶйӣўгҒ•гӮҢгҒҡгҒ«гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгғҺгғһгғҲгғҡпјҲ擬йҹіпјүгҒ«дјјгҒҹгҖҒгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®иЁҖиӘһж„ҹиҰҡгҒҢгҖҒгҒ©гҒ®жҘҪеҷЁгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гӮӮд»ҳгҒҚгҒҫгҒЁгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгҒҢгӮЁгӮӯгӮҫгғҒгғғгӮҜгҒЁи©•гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®иЁҖиӘһгҒ«еҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮж•ЈиҰӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҖҒдҪҺйҹігҒЁй«ҳйҹігҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢгҖҒгғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«жҸғгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгҖҒгҒ©гҒ®жҘҪеҷЁгҒ®йҹігӮӮзӯүдҫЎгҒ«жүұгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«ж…ЈгӮҢиҰӘгҒ—гӮ“гҒ гҒ®гҒҢжҳ з”»жҘӯз•ҢгӮ„ж”ҫйҖҒжҘӯз•ҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠиЁҖи‘үгӮӮеҠ№жһңйҹігӮӮдёҖз·’гҒ®жүұгҒ„гҒ§жөҒгҒ•гӮҢгҖҒгҒ©гҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ§гӮӮгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮ’иҰіе®ўгҒҫгҒ§еұҠгҒ‘гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒгӮўгғ«гғҶгғғгӮҜгҒ®VOTTгҖҒRCAгҒ®е®¶еәӯз”Ёгғ©гӮёгӮӘгҒҜгҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹиЎЁзҸҫгҒ«й•·гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮҲгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гӮҢгҒ•гҒҲгӮӮгҖҒ1940е№ҙд»ЈгҒ®йҹійҹҝзҗҶи«–гҒ®йӣҶеӨ§жҲҗгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ1950е№ҙд»Јд»ҘйҷҚгҒ®гғҸгӮӨгғ•гӮЎгӮӨжҠҖиЎ“гҒҜгҖҒгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ®гӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’е®ЈдјқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еёӮе ҙгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгӮҢгҒҜзңҹе®ҹгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖгҒ“гӮҢгҒҢе…ЁгҒҸйҒ•гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҶгҒ®гҒ гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒзөҢйЁ“е·ҘеӯҰзҡ„гҒ«гғӘгӮўгғӘгғҶгӮЈгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒҚгҒҹ1940е№ҙд»ЈгҒ®йҹійҹҝзҗҶи«–гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒйӣ»еӯҗе·ҘеӯҰзҡ„гҒ«еҲҶжһҗгҒ•гӮҢгҒҹ1970е№ҙд»ЈгӮҲгӮҠгӮӮж №жң¬зҡ„гҒӘдәӢжҹ„гӮ’з…®и©°гӮҒгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҹіжҘҪгҒЁгҒ—гҒҰеҗ‘гҒҚеҗҲгҒҶгҒ№гҒҚиӘІйЎҢгӮ„ж јй—ҳгҒҜгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘжҘӯз•ҢгҒҢжҠ•гҒ’гҒӢгҒ‘гӮӢгӮ№гғҡгғғгӮҜ競дәүгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгӮҲгӮҠеҠ№жһңзҡ„гҒӘйҹійҹҝжҠҖиЎ“гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒжӯЈгҒ—гҒҸиЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®иЎЁзҸҫгҒ®зҹӣе…ҲгҒҢгҖҒгғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгҒ«йҡ”гҒҹгҒЈгҒҹгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒ®йӣҶз©ҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒЁзӯүдҫЎгҒ«дёҰеҲ—гҒ•гӮҢгӮӢжҘҪйҹігҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй«ҳйҹіжҘҪеҷЁгҒЁдҪҺйҹіжҘҪеҷЁгҒ®еҪ№еүІгҒ®иӘҚиӯҳгҒЁгҒ„гҒҶжҘҪе…ёзҡ„гҒӘзҗҶи§ЈгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҢжӯҢи¬ЎжӣІгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҡ„гҒӘзҗҶи§ЈгӮ’йҳ»гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгҒҰгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҗз§ҒгҒӘгӮҠгҒ®и§ЈжұәжүӢж®өгҖ‘

в‘ гғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гӮ’е·ЁеӨ§еҢ–гҒ—гӮҚпјҒ

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®ж јй—ҳгҒ§еҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘз’°еўғгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮеёӮиІ©гҒ•гӮҢгҒҹж—Ҙжң¬гҒ®B&KзӨҫиЈҪгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§гҒҜиЎЁйқўзҡ„гҒ«гҒ—гҒӢзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰеҫҢгҒ®J-POPйҖІеҢ–и«–гҒӢгӮүгҒҜеҲҮгӮҠйӣўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжҘҪжӣІгҒҢгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«еӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гғқгғғгғ—гӮ№гҒҢгӮўгғҠгғӯгӮ°йҢІйҹіе…ЁзӣӣжңҹгҒ«ж®ӢгҒ—гҒҹи¶іи·ЎгӮ’гҖҒжј”еҘҸгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгҒ®йӯ…еҠӣгҒЁе…ұгҒ«и©•дҫЎгҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢеӨұгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖ1975е№ҙй ғгҒ®йҢІйҹігӮЁгғігӮёгғӢгӮўгҒҜиҮӘе®…гҒ§гҖҒJBLгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰLE8TгҒӢгӮүL88гҖҒ4311гҖҒL200гҒЁзөҢжёҲзҠ¶жіҒгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣе№…еәғгҒҸдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеҪ“гҒ®JBLгӮ’жүұгҒҶй«ҳзҙҡгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘиӘҢгҒҜжӯҢи¬ЎжӣІгӮ’е…ЁгҒҸи©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгғҶгғ¬гғ“гӮ„гғ©гӮёгӮӘгҒ§з„Ўж–ҷгҒ§иҒҙгҒ‘гӮӢжӯҢи¬ЎжӣІгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒзү№еҲҘгҒӘгҒҠйҮ‘гӮ’жҺӣгҒ‘гӮӢзҗҶз”ұгҒҢгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ—гҖҒеҚҳзҙ”гҒ«гҒҜгҖҒгғ–гғ©гғігғүеҗҚгӮ’ж°—е®үгҒҸе‘јгҒ°гҒӘгҒ„гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖйҖҶгҒ«гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғһгғӢгӮўгҒЁгҒ„гҒҶз”ЁиӘһгҒҜгҖҒд»ҠгҒ§гӮӮгғ¬гӮігғјгғүгғһгғӢгӮўгҒӢгӮүи»Ҫи”‘гҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’иҫјгӮҒгҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮж„ҹжҖ§гҒҢжӯЈеёёгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒӢгӮүгҒ§гӮӮжҘҪжӣІгҒ®иүҜгҒ•гҒҜзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶжңҖгӮӮгҒӘзҗҶз”ұгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жҘҪжӣІи§ЈиӘ¬гӮ’иҝ°гҒ№гҒҹи‘—дҪңгӮӮиҶЁеӨ§гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒйҹіжҘҪгҒҜе®ҹйҡӣгҒ«иҒҙгҒ„гҒҰгғҠгғігғңгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“жҷӮгӮ’иі‘гӮҸгҒ—гҒҹе‘ЁеӣІгҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒӢгӮүеҲҮгӮҠйӣўгҒ•гӮҢгҒҰеҫҢгҖҒгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰйҹіжҘҪгҒ гҒ‘гӮ’й‘‘иіһгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒзӣҙж„ҹзҡ„гҒ«еҲӨгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж©ҹеҷЁгҒҜеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гӮ“гҒӘгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгҒёгҒ®гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒз§ҒгҒӘгӮҠгҒ«жҖқгҒ„д»ҳгҒҸжүӢжі•гӮ’иүІгҖ…гҒЁжӣёгҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒзөҗеұҖгҒҜгғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹігӮ’гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«гӮ°гғ¬гғјгғүгӮўгғғгғ—гҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®дәәгҒҢиә“гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзөҗи«–гҒ«йҒ”гҒ—гҒҹгҖӮгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гҒ®и©ҰиҒҙгҒҜгҖҒе®ҹгҒ«гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®еҹәжң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮAMгғ©гӮёгӮӘгҒ®гғ¬гғігӮёж„ҹпјҲ150пҪһ6.000HzгҖҒ40dBпјүгӮ’гҒЎгӮғгӮ“гҒЁжүӢдёӯгҒ«гҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁгҖҒгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢж¬ЎгҒ®гӮ№гғҶгғғгғ—гҒ«гҒҜйҖІгӮҒгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ гҖӮжңҖеҲқгҒӢгӮү2wayгҖҒ3wayгҒ«йҖІгӮҖгҒЁгҖҒиҮӘ然гҒӘйҹігҒ®гӮўгӮҝгғғгӮҜгӮ„гӮЁгӮігғјгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢеҲӨгӮүгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҒ§йҒҺгҒ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮдҪҺеҹҹгҒҢгҖҒй«ҳеҹҹгҒҢгҒЁгҖҒиҳҠи“„гӮ’иҝ°гҒ№гӮӢгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғһгғӢгӮўгҒ®иҖігҒҢиӮІгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖд»ҘдёӢгҒҜгҖҒи©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгҒ§зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҹгғўгғҺгғ©гғ«еҶҚз”ҹж©ҹжқҗгҖӮгӮҲгҒҶгҒҷгӮӢгҒ«е·ЁеӨ§гҒӘгғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒ®гӮёгғҘгғјгӮҜгғңгғғгӮҜгӮ№гҒ®жҠҖиЎ“гӮ’еҹәзӨҺгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиІ»з”ЁгҒ§иЁҖгҒҲгҒ°CDгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒ гҒ‘гҒҢгғҗгӮ«й«ҳгҒ„гҒҢгҖҒд»–гҒҜе®үгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’жҺ»гҒҚйӣҶгӮҒгҒҰгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ»гғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгӮ“гҒӢ2гҒӨгҒ§9,000еҶҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйқһеёёгҒ«гӮігӮ№гғ‘гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮгӮўгғ«гғҶгғғгӮҜгӮ„JBLгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҖҒгғӣгғјгғігҒ«гҒҜжүӢгҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиІ гҒ‘жғңгҒ—гҒҝгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒӢгҒҫгӮҸгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеҝ…иҰҒз„ЎгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

в‘Ўе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§

гҖҖд»ҘдёҠгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҖҒеҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°гҒҜ70пҪһ12,000HzгҖҒ45еәҰж–№еҗ‘гҒӢгӮүиҒҙгҒ„гҒҰ70пҪһ8,000HzгҒ§гғ•гғ©гғғгғҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬гҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгғ»гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢгғҒгғЈгғігғҚгғ«гғ»гӮ»гғ‘гғ¬гғјгӮ·гғ§гғідҝқжҢҒгҒ®гҒҹгӮҒ5kHzиҫәгӮҠгҒӢгӮүгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒй«ҳеҹҹгҒҜеҮәйҒҺгҒҺгӮӢгҒҸгӮүгҒ„еҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёӯдҪҺеҹҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгғүгҒҢй«ҳеҹҹгҒ«еӢқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҹәйҹігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҖҚйҹігҒ®д№—гӮҠж–№гҒҢиҮӘ然гҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгӮҖгҒ—гӮҚдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘ2пҪһ3wayгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒдҪҺйҹігҒ®гӮ№гғ”гғјгғүгҒҢгҒҡгҒЈгҒЁйҒ…гҒҸгҖҒй«ҳйҹігҒ®гғ‘гғ«гӮ№жҲҗеҲҶгҒ§йҹігҒ®з«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠгҒ§иЈңгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒдҪҺеҹҹгҒҢдјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡгғҷгғјгӮ№гҒ®йҹізЁӢгҒҢжӮӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй«ҳеҹҹгҒЁдҪҺеҹҹгҒ®гғ’гӮЁгғ©гғ«гӮӯгғјгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгғҸгғјгғўгғӢгғјгҒ®ж§ӢжҲҗгҒҢйҖҶи»ўгҒ—гҒҰгҖҒй ӯгҒ§гҒЈгҒӢгҒЎгҒӘгӮөгӮҰгғігғүгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгҒӢгҖӮ

гҖҖйқўзҷҪгҒ„гҒ®гҒҜ70пҪһ1,500HzгҒҫгҒ§+3dB/octгҒ§з·©гӮ„гҒӢгҒ«дёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜйҹігҒҢеүҚгҒ®гӮҒгӮҠгҒ«гҒӘгӮӢе…ёеһӢзҡ„гҒӘгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮёгғігӮ°гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ70е№ҙд»ЈгҒ®гғӯгғғгӮҜгӮ№гғҶгғјгӮёгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹJBL

D130гӮӮеҗҢгҒҳзү№жҖ§гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ500пҪһ1.000пјЁпҪҡгҒ®жҠңгҒ‘еҮәгҒ—гҒ®иүҜгҒ•гҒ§гҖҒдёӯеҹҹгҒ®е®ҹдҪ“ж„ҹгҒҜеӢқиІ гҒҢжұәгҒҫгӮӢгҖӮз§ҒиҮӘиә«гҒҜгҖҒ1950е№ҙд»ЈгҒ®JBL D130гҒ®зү№жҖ§гӮ’зҹҘгҒЈгҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒ家еәӯз”ЁгҒ®гҒҹгӮҒе®үдҫЎгҒӘж–°е“ҒгӮ’иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢJensen C12RгӮ’гҒӮгҒҲгҒҰйҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғігӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘдёӯдҪҺеҹҹгҒ®зү№жҖ§гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ„гӮҸгҒ°гғҹгғӢгғҒгғҘгӮўеҢ–гҒ—гҒҹгғ©гӮӨгғ–PAгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮҲгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ®йҹійҹҝжҠҖиЎ“гҒҜ1940е№ҙд»ЈгҒӢгӮүж—ўгҒ«гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгӮёгғЈгӮәгғҗгғігғүгҒ®з”ҹжј”еҘҸгҒЁеҜҫжҠ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғңгғјгӮ«гғ«гҒЁгӮ®гӮҝгғјгҒ®жӢЎеЈ°з”ЁгҒ«й–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҜгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°еҜҶй–үеһӢгғҳгғғгғүгғӣгғігҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒдҪҺйҹігҒҢиӢҘе№ІйҒ…гӮҢгҒҰиҶЁгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®гӮӮгҒ®гҒӢзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒҢ30cmеҫ„гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӢгӮүгҒӮгҒөгӮҢеҮәгҒҷгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹйҹійҹҝжҠҖиЎ“гҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®еӨүйҒ·гҒ§гғ©гӮёгӮӘгҒ«е®ҹиЈ…гҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢHi-FiзҗҶи«–гҒ§гҒҜгғҚгӮ°гғ¬гӮҜгғҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ1970е№ҙд»ЈгҒ®гғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ§гҒҜеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ«е®ҹиЈ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ10пҪһ16cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒҜгҖҒгҒқгҒ®е®ҹиЎҢеҶҚз”ҹиғҪеҠӣгҒҜ150пҪһ6,000HzгҒ§гҖҒгҒқгҒ®еёҜеҹҹгҒ гҒ‘гӮ’еҮәгҒҷгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜзҸҫеңЁиЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮJensen

C12RгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еёҜеҹҹгӮ’гӮ№гғҶгғјгӮёдёҠгҒ§еҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’иӘҮгӮӢеҺҹеҷЁгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ гҒЁ12cmгҒҢжЁҷжә–гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ30cmгҒ§6еҖҚгҖҒ38cmгҒ§10еҖҚгҖҒгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјж„ҹгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢеҮәгҒҰгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгӮүгҒ—гҒ„иҝ«еҠӣгҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒӮгҒЁжҷ®йҖҡгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ гҒЁгғңгғјгӮ«гғ«гҒҢгғ“гғғгӮ°гғһгӮҰгӮ№гҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒҢгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«еҶҚз”ҹгҒ®еҠ№жһңгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжӯҢжүӢгҒҢйғЁеұӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§иҮӘ然гҒ«иӘһгӮҠгҒӢгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒиғёеЈ°гҒЁеӯҗйҹігӮ’еҲҶйӣўгҒ—гҒҰгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢгӮәгғ¬гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘ然гҒӘзҷәйҹігҒ§йіҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҺеҹҹгҒЁй«ҳеҹҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҢжҸғгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғүгғ©гғ гҒҢгӮ№гӮҝгӮ№гӮҝжұәгҒҫгӮҠгҖҒгғҷгғјгӮ№гҒ®гғҶгғігғқгҒ®гӮӨгғігҒЁгӮўгӮҰгғҲгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢжӯЈзўәгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжӯҢгҒ®гғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгҒҜгҒ»гҒҗгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«жөҒгӮҢгӮӢгҖӮгғӯгғғгӮҜгғігғӯгғјгғ«гҒЁRпјҶBгӮ’з”ҹгӮ“гҒ гӮёгӮ§гғігӮ»гғігҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®жј”еҮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

Jensen C12RпјӢElectro-voice 205-8AгҒ®зү№жҖ§пјҲж–ңгӮҒ45еәҰгҒӢгӮүгҒ®жё¬е®ҡпјү

гҖҖе·ҰпјҡJBLжҘӯеӢҷз”Ё2135гҒ®зү№жҖ§гҖҒеҸіпјҡгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі5CгҒ®зү№жҖ§

в‘ўгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮё

гҖҖгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгҒЁгҒҜгҖҒгӮігғјгғізҙҷгҒ®зҙ жқҗгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гӮЁгғғгӮёгӮ’дҪңгҒЈгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖӮеёғгӮ„гӮҙгғ гҒ§гҒ§гҒҚгҒҹгғ•гғӘгғјгӮЁгғғгӮёгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰгҖҒQoгҒҢй«ҳгҒҸдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҖҒгӮЁгғғгӮёгҒ®е…ұжҢҜгҒҢжҝҖгҒ—гҒҸ2kHzд»ҳиҝ‘гҒ«гғҮгӮЈгғғгғ—гҒҢеҮәгӮ„гҒҷгҒ„гҖҒгҒӘгҒ©гҒ®ж¬ зӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒд»ҠгҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠиЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮйҖҶгҒ«QoгҒҢй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдҪҺйҹігҒ®гғҖгғігғ”гғігӮ°гҒҢеҠ№гҒ„гҒҰгҖҒгғүгғ©гғ гӮ„гғҷгғјгӮ№гҒ®ејҫгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҢгғ”гӮҝгғғгҒЁеҸҺгҒҫгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲ©зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҘҪгҒҝгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°еҘҪгҒҝгҒ гҒҢгҖҒдҪҺйҹігҒ®иіӘж„ҹгҒҢжҹ”гӮүгҒӢгҒҸеӨӘгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гҒӢгҖҒз—©гҒӣгҒҰдҝҠж•ҸгҒӘгҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶйҒ•гҒ„гҒ§гҖҒеҫҢиҖ…гҒҢгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгҒ®дҪҺйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖJensen C12RгҒҜи¶…гҒ®д»ҳгҒҸгҒ»гҒ©гғҸгӮӨгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒ§гҖҒQoпјқ1.84гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҖҡеёёгҒҜQoпјқ0.3зЁӢеәҰгҖҒеҸӨгҒ„гғӯгӮҜгғҸгғігҒ§гӮӮQoпјқ0.7гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒFoд»ҘдёӢгҒ®йҹігҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҮәгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒд№—гӮҠгҒ“гҒӘгҒ—гҒ«гӮігғ„гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеҜҶй–үгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒеҫҢйқўи§Јж”ҫгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢдҪҺйҹігҒҢдјёгҒігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮ

| гҖҖгҖҖ |

иЈёзү№жҖ§ |

еҫҢйқўй–Ӣж”ҫ |

еҜҶй–ү

618B |

SBH

Ultraflex |

гғҰ

гғӢ

гғғ

гғҲ |

fo(Hz) |

90 |

90 |

90 |

90 |

| Qo |

- |

- |

1.88 |

1.88 |

| mo(g) |

- |

- |

24.6 |

24.6 |

| a(cm) |

- |

- |

12.5 |

12.5 |

| з®ұ |

H(cm) |

30 |

56 |

56 |

74 |

| W(cm) |

30 |

43 |

43 |

54 |

| D(cm) |

0 |

29 |

29 |

39 |

| V(в„“) |

- |

- |

55 |

150 |

| foc(Hz) |

283 |

84 |

120 |

102 |

гғҗ

гӮ№

гғ¬

гғ• |

S(cm2) |

- |

- |

- |

367 |

| L(cm) |

- |

- |

- |

20 |

| fd(Hz) |

- |

- |

- |

45.3 |

гҖҖ30cmгҒЁгҒ„гҒҶеҸЈеҫ„гҒҢдҪҺйҹігҒ«гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҠҹгӮ’еҘҸгҒ•гҒӘгҒ„гҖҒгҒЁжҖқгҒ„гҒҢгҒЎгҒ гҒҢгҖҒз®ұгҒ«е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒ®дҪҺйҹізү№жҖ§гҒҜ280HzгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢдёӯдҪҺеҹҹгҒ®дёӢйҷҗеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҲгғјгӮҝгғ«гҒ§гҒ®гӮ№гғҡгғғгӮҜдёҠгҒҜ5cmгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёзЁӢеәҰгҒ®гӮӮгҒ®гҒ гҒҢгҖҒдёӯдҪҺйҹігҒ®гӮ№гғ”гғјгғүгҒҜеҚҠз«ҜгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮдёҖз•ӘгҒ®еҠ№з”ЁгҒҜгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®иғёеЈ°гҒ§гҖҒ10cmгҒҢе”ҮгҖҒ20cmгҒҢйЎ”гҒӘгӮүгҖҒ30cmгҒҜиғёеғҸгҒ§гҒ®е®ҹдҪ“ж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®з„Ўз”ЁгҒ®й•·зү©гҒ“гҒқгҒҢгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®йҶҚйҶҗе‘ігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒ«гҒ“гҒқеҝ…иҰҒгҒӘгӮ№гғҡгғғгӮҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

в‘Јй«ҳж¬ЎжӯӘгҒҝпјқеҖҚйҹі

гҖҖзңҹз©әз®ЎгғҳгғғгғүгғӣгғігӮўгғігғ—гҒҜгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгғҗгғғгғ•гӮЎгғјгӮўгғігғ—гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгғҹгӮӯгӮөгғјгҒӢгӮүйҒҺе…ҘеҠӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҒ¶ж•°гҒ®еҖҚйҹіпјҲгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢй«ҳиӘҝжіўжӯӘпјүгҒҢеў—гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғҮгӮёгӮҝгғ«гӮӮгғҲгғ©гғігӮёгӮ№гӮҝгғјгӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒ«еҘҮж•°еҖҚйҹігҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮҪгғӘгғғгғүгҒӘ5еәҰгҒ®йҹҝгҒҚгҒҢеј·иӘҝгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒдёүжҘөз®ЎгҒ®зңҹз©әз®ЎгҒҢй–“гҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз¶әйә—гҒ«гғҸгғјгғўгғӢгғјгҒҢгҒқгӮҚгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮзңҹз©әз®ЎгҒ®гғҗгғғгғ•гӮЎгғјгӮўгғігғ—гҒ«йҒҺе…ҘеҠӣгҒ—гҒҹеҲҶгҒҜгҖҒжңҖзөӮж®өгҒ®гғҮгӮёгӮўгғігҒ®гғңгғӘгғҘгғјгғ гҒ§зөһгҒЈгҒҰгҒӮгҒ’гӮҢгҒ°еёіе°»гҒҢеҗҲгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁеҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ®еј·гҒҸеҮәгӮӢJensenгҒ®гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгғ»гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢзӣёд№—еҠ№жһңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгғҶгғјгғ—гҒ®зЈҒж°—еҠЈеҢ–гҒ§еӨұгӮҸгӮҢгҒҹијқгҒҚгҒҢеҸ–гӮҠжҲ»гҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжүӢжі•гҒҜгҖҒгӮ®гӮҝгғјгӮўгғігғ—гҒ§гҒҜеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ§гҒҜжҺ’йҷӨгҒҷгӮӢж–№еҗ‘гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒӮгӮӢжҷӮжңҹгҒӢгӮүгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ«йҖҸжҳҺж„ҹгӮ„еҘҘиЎҢгҒҚгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒҜйӮӘйӯ”гҒ гҒ—гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮжё¬е®ҡгҒ—гҒҰгғ•гғ©гғғгғҲгҒӘйҹігӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжӯӘгҒҝгҒ«гҒ—гҒӢиҰӢгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еҖҚйҹігҒ“гҒқгҒҢжҘҪеҷЁгҒ®з”ҹе‘ҪгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«йҹігӮ’зӘҒгҒЈиҫјгҒҝгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгҖҒеҖҚйҹігҒҜеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒҢгҖҒгғүгғ©гғ гҒ®гӮўгӮҝгғғгӮҜгҒҢжҪ°гӮҢгӮӢгҖӮй«ҳж¬ЎеҖҚйҹігӮ’еҸ–гӮӢгҒӢгҖҒеҮәйҹігҒ®гӮўгӮҝгғғгӮҜгӮ’еҸ–гӮӢгҒӢгҒ§гҖҒе№ҫеҲҶгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮйҹігҒҢиҸҜгӮ„гҒӢгҒ§гӮӯгғ¬гӮӨгҒ§гӮӮгҖҒйҹіжҘҪгҒ®иәҚеӢ•ж„ҹгҒҢжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮўгӮҝгғғгӮҜгҒҢгӮ№гғһгғјгғҲйҒҺгҒҺгҒҰгӮӮгҖҒз©әжҢҜгӮҠгҒ—гҒҰгҒӨгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®иҫәгҒҜиүІгҖ…гҒЁиҒҙгҒҚиҫјгӮ“гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҒ®ж„ҹиҰҡгҒ§жұәгӮҒгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮ

зңҹз©әз®Ўгғҗгғғгғ•гӮЎгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹ1kHzгғ‘гғ«гӮ№еҝңзӯ”зү№жҖ§пјҲеҘҮж•°гҒЁеҒ¶ж•°гҒ®еҖҚйҹіпјү

гғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—гҒ®гҒҝгҒ§гҒ®1kHzжіўгғ‘гғ«гӮ№жіўеҝңзӯ”пјҲеҘҮж•°жіўгҒ®гҒҝзҷәз”ҹгҒ§гӮҪгғӘгғғгғүпјү

в‘ӨгғўгғҺгғ©гғ«и©ҰиҒҙ

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгғўгғҺгғ©гғ«еҶҚз”ҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«йҢІйҹігӮ’гғўгғҺгғ©гғ«ж©ҹеҷЁгҒ§еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгҒҶгҖӮжңҖеҲқгҒ«жҖқгҒ„жө®гҒӢгҒ¶гҒ®гҒҜгӮёгғЈгӮәгҒ§гҖҒ1950е№ҙд»ЈгҒ®гғўгғҖгғігӮёгғЈгӮәе…ЁзӣӣжңҹгӮ’еҝ е®ҹгҒ«еҶҚз”ҹгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜжҳ”гҒӢгӮүгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҠйҷ°гҒ§гғўгғҺгғ©гғ«гғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒгӮёгғЈгӮәеҗ‘гҒҚгҒ®гӮўгӮ°гғ¬гғғгӮ·гғ–гҒӘгӮөгӮҰгғігғүгӮ’жҖқгҒ„жө®гҒӢгҒ№гӮӢдәәгӮӮеӨҡгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖжңҖиҝ‘гҒ§гҒҜгҖҒгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒ®гӮӨгӮ®гғӘгӮ№зӣӨгҒҢгғўгғҺгғ©гғ«гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгғўгғҺгғҹгғғгӮҜгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢи©ұйЎҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒ®1960е№ҙд»ЈгғӯгғғгӮҜгҒҜгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғ–гғјгғ гҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢд»ҘеүҚгҒӢгӮүгҖҒгӮҰгӮ©гғјгғ«гғ»гӮӘгғ–гғ»гӮөгӮҰгғігғүгҒ®еүөе§ӢиҖ…гғ•гӮЈгғ«гғ»гӮ№гғҡгӮҜгӮҝгғјгҒҢгҖҒгҖҢгғҗгғғгӮҜгғ»гғҲгӮҘгғ»гғўгғҺгғ©гғ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғігғ”гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігғ»гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еҮәгҒ—гҒҹиҫәгӮҠгҒӢгӮүгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒ“гҒқ1960е№ҙд»ЈгҒ®дё»жөҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®иӘҚиӯҳгҒҢеҫҗгҖ…гҒ«еәғгҒҢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜгғ“гғјгғҲгғ«гӮәгҒ§гҒ“гҒ®жөҒгӮҢгҒҜжұәе®ҡзҡ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ®еҶҚз”ҹиЈ…зҪ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒҫгҒ гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®дәәгҒҢиҖғжЎҲгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜ1960е№ҙд»ЈеүҚеҫҢгҒ®гӮёгғҘгғјгӮҜгғңгғғгӮҜгӮ№гҒ®гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒҢжңҖйҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ§гҒҜгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒҜпјҹгҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒдёҠгҒ§иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒ1978е№ҙгҒҸгӮүгҒ„гҒҫгҒ§гҒҜгғўгғҺгғ©гғ«и©ҰиҒҙгҒ®ж©ҹдјҡгҒҢйқһеёёгҒ«еӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ1985е№ҙгҒҸгӮүгҒ„гҒ§гӮӮгҖҒпјЎпјӯгғ©гӮёгӮӘгӮ„жңүз·ҡж”ҫйҖҒгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгғ’гғғгғҲжӣІгҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒ гғўгғҺгғ©гғ«и©ҰиҒҙгҒҜж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒҢгғўгғҺгғ©гғ«гӮҲгӮҠгӮӮй«ҳе“ҒиіӘгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®еёёиӯҳгҒЁгҒ„гҒӢгҒ«еҜҫеіҷгҒҷгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮгҖҒпј¬пј°гӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ§и©ҰиҒҙгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮ№гғҶгғ¬гӮӘйҢІйҹігӮ’гғўгғҺгғ©гғ«еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҜжү№еҲӨгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгғҶгғ¬гғ“гӮ„гғ©гӮёгӮӘеҗ‘гҒ‘гҒ®йҹіеЈ°гҒҢгҒ”гҒЎгӮғж··гҒңгҒ®жӯҢи¬ЎжӣІгӮ’гҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫжӢЎеӨ§и§ЈйҮҲгҒ—гҒҰз«ӢжҙҫгҒ«иҒҙгҒӢгҒӣгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒ®ж–№гҒҢеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮеҪ“жҷӮгҒҜгғҸгӮӨгӮЁгғігғүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгғўгғӢгӮҝгғјгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі5пҪғгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮөгғ–гғўгғӢгӮҝгғјгҒҢдёҰиЎҢгҒ—гҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгҖҒ1985е№ҙгҒҸгӮүгҒ„гҒҫгҒ§гҒҜжңүз·ҡгӮ„AMж”ҫйҖҒгҒ§гҒ®иҒҙгҒҚжҳ гҒҲгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гҒ§гҒ®и©ҰиҒҙз”ЁгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮиҰҒгҒҜ1985е№ҙй ғгҒҫгҒ§гҒ®J-POPд»ҘеүҚгҒ§гҒҜгҖҒжҘҪжӣІгҒ®гӮЁгғғгӮ»гғігӮ№гҒҜгғўгғҺгғ©гғ«гғҹгғғгӮҜгӮ№гҒ«иЁ—гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘйҹіеЈ°гӮ’гғўгғҺгғ©гғ«гҒ§иҒҙгҒҸгҒЁгҒ„гҒҶиЎҢзӮәгҒҜгғқгғғгғ—гӮ№гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒӢгҒҺгӮҠгҒҜжӯЈзөұжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ гӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғігҒҜгғ©гӮёгӮӘзҡ„гҒӘгғҗгғ©гғігӮ№гҒ®еә•иҫәпјҲгғңгғјгғҖгғјгғ©гӮӨгғіпјүгҒ гҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒJensenгҒҜ1940е№ҙд»ЈгҒӢгӮүгӮ№гғҶгғјгӮёгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒ§еҹ№гҒЈгҒҹеҺҹеҷЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮJensen C12RгҒҜгӮ®гӮҝгғјгӮўгғігғ—гҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгӮёгғҘгғјгӮҜгғңгғғгӮҜгӮ№гҒ«гӮӮдҪҝгӮҸгӮҢгҒҹжұҺз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҖҒгҒқгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гӮӮз§ҒгҒ®д»ҠеӣһгҒ®ж–№жі•гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ»гҒ©й–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгғ©гӮёгӮӘзҡ„гҒӘгӮөгӮҰгғігғүгӮ’иҝ«еҠӣгҒӮгӮӢйҹійҮҸгҒ§жҘҪгҒ—гҒҝгҒҹгҒ„гҒЁгҒҚгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еӢқгӮӢж–№жі•гҒҜгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮ№гғҶгғ¬гӮӘйҹіеЈ°гҒ®гғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғҹгғғгӮҜгӮ№гҒҜгҖҒе·ҰеҸігҒ®дҝЎеҸ·гӮ’еҚҳзҙ”гҒ«и¶ігҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ2.5kHzд»ҳиҝ‘гҒҜйҹігҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігӮ№пјҲе®ҹдҪ“ж„ҹпјүгӮ’гӮігғігғҲгғӯпјҚгғ«гҒ—гҖҒ10kHzиҫәгӮҠгҒҜгӮўгғігғ“гӮЁгғігғҲпјҲз©әй–“жҖ§пјүгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢгҖӮ1970е№ҙгӮ’еүҚеҫҢгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®з©әй–“жҖ§гҒҢи‘—гҒ—гҒҸзҷәеұ•гҒ—гҖҒгҒӢгҒӨEMTгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғӘгғҗгғјгғ–гҒӘгҒ©гҒ§гғ–гғӘгғӘгӮўгғігӮ№пјҲе…үжІўж„ҹпјүгӮӮеҠ гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®еёҜеҹҹжҠңгҒҚгҒ§гғҲгғјгғігғ»гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’гҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдәәе·Ҙзҡ„гҒӘгғӘгғҗгғјгғ–гҒҜйҖҶзӣёгҒ§жү“гҒЎж¶ҲгҒ—гҒӮгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒй«ҳеҹҹгҒҢгӮ«гғһгғңгӮігҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ гҖҖгӮ№гғҶгғ¬гӮӘйҹіеЈ°гҒ®гғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғҹгғғгӮҜгӮ№гҒҜгҖҒе·ҰеҸігҒ®дҝЎеҸ·гӮ’еҚҳзҙ”гҒ«и¶ігҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ2.5kHzд»ҳиҝ‘гҒҜйҹігҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігӮ№пјҲе®ҹдҪ“ж„ҹпјүгӮ’гӮігғігғҲгғӯпјҚгғ«гҒ—гҖҒ10kHzиҫәгӮҠгҒҜгӮўгғігғ“гӮЁгғігғҲпјҲз©әй–“жҖ§пјүгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢгҖӮ1970е№ҙгӮ’еүҚеҫҢгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®з©әй–“жҖ§гҒҢи‘—гҒ—гҒҸзҷәеұ•гҒ—гҖҒгҒӢгҒӨEMTгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғӘгғҗгғјгғ–гҒӘгҒ©гҒ§гғ–гғӘгғӘгӮўгғігӮ№пјҲе…үжІўж„ҹпјүгӮӮеҠ гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®еёҜеҹҹжҠңгҒҚгҒ§гғҲгғјгғігғ»гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’гҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдәәе·Ҙзҡ„гҒӘгғӘгғҗгғјгғ–гҒҜйҖҶзӣёгҒ§жү“гҒЎж¶ҲгҒ—гҒӮгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒй«ҳеҹҹгҒҢгӮ«гғһгғңгӮігҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖз§ҒгҒҜгғҹгӮӯгӮөгғјгҒ§гғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғҹгғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒе·ҰеӣігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе·ҰеҸігҒ®дҝЎеҸ·гҒ®й«ҳеҹҹгҒЁдёӯеҹҹгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’дә’гҒ„йҒ•гҒ„гҒ«гҒ—гҒҰж··гҒңгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдёҠиЁҳгҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©и§ЈжұәгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮй«ҳеҹҹгҒЁдёӯеҹҹгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’гҖҒВұ6dBгҒ§е·ҰеҸідә’гҒ„йҒ•гҒ„гҒ«гҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҖҒ擬似гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®еҸҚеҜҫгҒ®ж“ҚдҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»®гҒ«гҒ“гӮҢгӮ’гҖҒйҖҶ-з–‘дјјгӮ№гғҶгғ¬гӮӘж–№ејҸгҒЁе‘јгҒ¶дәӢгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮӮгҒҶгҒІгҒЁгҒӨгҒҜеҚҳзҙ”гҒӘгғўгғҺгғ©гғ«еҢ–гҒҜгҖҒдёӯеӨ®е®ҡдҪҚгҒ•гҒӣгӮӢдёӯдҪҺеҹҹгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ«йҡ”гҒҹгҒЈгҒҰгҖҒе…ЁдҪ“гҒ«дёӢи…№гҒ®иҶЁгӮүгӮ“гҒ дёӯе№ҙеӨӘгӮҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҗгғ©гғігӮ№гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдҪҺеҹҹгӮ’дёЎпҪғпҪҲгҒЁгӮӮдёӢгҒ’гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮёгӮ§гғігӮ»гғізҲәгҒ•гӮ“гҒ®гӮ№гӮҙгӮӨгҒЁгҒ“гӮҚгҒҜгҖҒ30cmгҒЁгҒ„гҒҶе·ЁдҪ“гҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡгғ©гӮёгӮӘгҒ®гғҲгғјгӮҜгҒҢе…ЁгҒҸиҮӘ然гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гғҲгғјгғігӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒҫгҒҡгӮ„гҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒ®гҒҢгҖҒrajikoгҖҒгӮүгҒҳгӮүгӮӢзӯүгҒ®гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгғ©гӮёгӮӘгҒ§гҒ®AMж”ҫйҖҒгҒ®и©ҰиҒҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгӮёгӮ§гғігӮ»гғігҒ®гӮЁгғ¬гӮӯз”ЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢйӣ»ж°—йҹійҹҝгҒ®PAз”ЁгҒ«й–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгғ©гӮёгӮӘдёҰгҒҝгҒ®е°ҸйҹійҮҸгҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘдёҰгҒҝгҒ®еӨ§йҹійҮҸгҒ§гӮӮгҖҒдҪҺйҹігҒҢиў«гҒЈгҒҹгӮҠеӯҗйҹігҒҢгӮӯгғ„гӮҜгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒӣгҒҡгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§еў—е№…гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮAMж”ҫйҖҒгҒ®йҹіеЈ°гҒҜFMгҒ®гҒқгӮҢгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰгҖҒжҳҺзһӯгҒӘйҹіеЈ°гӮ’дҝқгҒӨгҒҹгӮҒе°‘гҒ—й«ҳеҹҹгҒҢеј·гӮҒгҒ«еҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒ30cmеҚҳзҷәгҒ§гҒ®гғҲгғјгӮҜгҒ®йҹігӮ’жӯЈеёёгҒ«гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’е°‘гҒ—ијүгҒӣгҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒ®гҒҢжң¬жқҘгҒ®Hi-FiгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮжҷ®ж®өжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ»гҒ©дҪҺйҹігҒҜйҮҚйҮҸж„ҹгҒҢгҒӘгҒ„д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒгӮӯгғғгӮҜгғүгғ©гғ гҒЁгӮ№гғҚгӮўгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢгҒ°гҒЈгҒЎгӮҠжұәгҒҫгӮӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰгғңгғјгӮ«гғ«гҒҢжІҲгӮҖгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮйҖҡеёёгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҢгғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгҒ®дёЎз«ҜгҒ§иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«еҹҹгҒ гҒ‘гҒ®еҝңзӯ”гҒ§иҮӘ然гҒӘгӮҝгғғгғҒгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒдёЎз«ҜгҒ®еёҜеҹҹгҒ«дјёгҒ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒӮгҒЁгҖҒгғўгғҺгғ©гғ«иҖігҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢиӮІгҒӨгҒҫгҒ§гҒ«2е№ҙд»ҘдёҠгҒҜжҺӣгҒӢгӮӢгҖӮиҰҒгҒҜж–ңгӮҒ45еәҰпјқзүҮиҖігҒ гҒ‘гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҸҚеҜҫгҒ®иҖігҒ§йғЁеұӢгҒ®йҹҝгҒҚгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶй ӯеҶ…гҒ§гҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№еҮҰзҗҶгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҖҒзөҗеұҖгҖҒдёӯдҪҺеҹҹгӮ’дёӯеҝғгҒ«дҪ“гҒ§иҒҙгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“й«ҳеҹҹгӮӮиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҜгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒҜгҒ»гҒјзӣҙжҺҘйҹігҒӘгҒ®гҒ§гҖҒиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢзүҮиҖігҒ§гӮӮгҖҒеҸҚеҜҫеҒҙгҒ®гҒ»гҒҶгӮӮй ӯгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§еӢқжүӢгҒ«гғҹгғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§й ӯгҒ®дёӯгҒ§гғӘгӮәгғ гӮ’еҲ»гӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгғӘгӮәгғ гҒЁгҒҜиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгӮўгӮҝгғғгӮҜйҹігҒ гҒ‘гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮ№гғҲгғӘгғігӮ°гӮ№гҒҢжөҒгӮҢгӮҢгҒ°гҒқгҒ®гғңгӮҰгӮӨгғігӮ°гӮ’й ӯгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§иҝҪгҒ„гҒӢгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғӘгӮәгғ гҒ®е·ҰеҸігҒ®дәӨж„ҹгҒҢе®ҹгҒ«ж°—жҢҒгҒЎгҒ„гҒ„гҒ®гҒ гҖӮжңҖиҝ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгғўгғҺгғҹгғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҹйҹігӮ’гғҳгғғгғүгғӣгғігҒ§и©ҰиҒҙгҒ—гҒҹгӮүгҖҒй«ҳеҹҹгҒҢй ӯгҒ®гҒӘгҒӢгӮ’гӮ°гғ«гӮ°гғ«е·ЎгҒЈгҒҰй ӯеҶ…е®ҡдҪҚгҒҢе…ЁгҒҸж°—гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮйҖҶгҒ«гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ гҒЁеј·еҲ¶зҡ„гҒ«йҹігҒҢеҲҘгҖ…гҒ«иҒһгҒ“гҒҲгҒҰж°—жҢҒгҒЎжӮӘгҒ„гҖӮгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒҢеҲӨгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒ“гӮҢгҒ§иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгӮӢд»Ҡж—ҘгҒ“гҒ®й ғгҒ§гҒҷгҖӮ

в‘Ҙгғ©гӮёгӮӘгҒЈгҒҪгҒ„йҹігҒ«зЈЁгҒҚгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢ

гҖҖгғӨгғһгғҸгҒ®гғҹгӮӯгӮөгғјгҒҜгҖҒгӮ«гғ©гӮӘгӮұеӨ§дјҡгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘPAзҸҫе ҙгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘгӮЁгғ•гӮ§гӮҜгӮҝгғјгҒҢгӮӘгғһгӮұгҒ§иЈ…еӮҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғӘгғҗгғјгғ–гӮ’жҺӣгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒ1970е№ҙд»ЈгҒ®йҢІйҹігӮӮ1980е№ҙд»ЈгҒ®йғҪдјҡйўЁгҒ«ж§ҳеӨүгӮҸгӮҠгҒҷгӮӢгҒ—гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеҢ–зІ§гҒ«гӮҲгӮӢгғҶгӮӨгӮ№гғҲгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’йҒҠгҒ¶гҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§ж„ҸеӨ–гҒ«ж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгғ©гӮёгӮӘгғ»гғңгӮӨгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгӮ„гҒӨгҒ§гҖҒ750HzгҒ®дёҠдёӢгӮ’еҲҮгҒЈгҒҰгҖҒйӣ»и©ұеӣһз·ҡгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҹігӮ’жј”еҮәгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®гӮЁгғ•гӮ§гӮҜгғҲйҹігӮ’е…ғйҹігҒ«40пҪһ60пј…гҒҸгӮүгҒ„гҒ§ж··гҒңгӮӢгҒЁгҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒЈгҒҪгҒ„дёӯй«ҳеҹҹгҒ®ејөгҒЈгҒҹйҹігҒ«ж§ҳеӨүгӮҸгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮйқўзҷҪгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі5пҪғгҒЁгҒқгҒЈгҒҸгӮҠгҒ®зү№жҖ§гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ30cmгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ«гғӯгғјгғ•гӮЎгӮӨгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гғҳгғғгғүгғӣгғігӮҲгӮҠгӮ№гғ”гғјгғүгҒ®йҖҹгҒ„дҪҺйҹігҒ®иҝ«еҠӣгҒҢеҠ гӮҸгӮӢгҖӮгғӘгғһгӮ№гӮҝгғјеүҚгҒ®еҹғгҒЈгҒҪгҒ„CDгҒ§гӮӮгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгӮүгҒ—гҒ„гӮӯгғ©гӮӯгғ©ж„ҹгҒҢеў—гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®жҠңгҒ‘гӮӮиүҜгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҒ»гӮ“гҒ®гӮҠиүІж°—гӮӮеў—гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜжң¬еҪ“гҒ«еҸӮгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гғ©гӮёгӮӘгғңгӮӨгӮ№гғ»гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгӮ’100пј…жҺӣгҒ‘гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®зү№жҖ§

дёҠиЁҳгҒ®зү№жҖ§гӮ’50пј…и¶ігҒ—гҒҹзү№жҖ§пјҲ30cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјӢ10cmгғ„гӮӨгғјгӮҝгғјпјү

гӮӘгғјгғ©гғҲгғјгғі5пҪғгҒ®зү№жҖ§пјҲ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјӢе°ҸеһӢз®ұпјү

гҖҖзҗҶз”ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиүҜгҒҸиҒҙгҒҸгҒЁй«ҳеҹҹгҒҢгӮ·гғҘгғҜгӮ·гғҘгғҜгҖҒдҪҺеҹҹгҒҢгғңгғҜгғңгғҜгҒЁгҖҒеҲҮгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҒ®еёҜеҹҹгҒ§дҪҚзӣёгҒ®д№ұгӮҢгҒҹгғҺгӮӨгӮәгҒҢе…ҘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғҺгӮӨгӮәгҒҢFMйҹіеЈ°зү№жңүгҒ®гӮЁгғігғ•гӮЎгӮ·гӮ№гҒЁдёүи§’йӣ‘йҹігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҹігҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ гҖӮйҖҡеёёгҒ®гӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгҒ гҒЁжҢҒгҒЎдёҠгҒ’гҒҹй ҳеҹҹгҒ гҒ‘еј·иӘҝгҒ•гӮҢгҒҰгӮӯгғігӮӯгғігҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгғ©гӮёгӮӘгғңгӮӨгӮ№гҒҜе°‘гҒ—гӮӘгғһгӮұгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒҚгҒҰе‘ЁеӣІгҒ®дёӯй«ҳеҹҹгҒ®гғҸгғјгғўгғӢгӮҜгӮ№гӮ’жӣ–жҳ§гҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®д№ұгӮҢгҒҢйҹіеЈ°гғ¬гғҷгғ«гҒЁйҖЈеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®йҹійҮҸгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹеҝғең°гӮҲгҒ„гӮігғігғ—гғ¬гғғгӮ·гғ§гғігҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ гҖӮзөҗжһңзҡ„гҒ«гҒҜгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®жҠңгҒ‘гҒ®иүҜгҒ•гӮ’зӨәгҒҷ2kHzд»ҳиҝ‘гҒ®жҠјгҒ—еҮәгҒ—гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒжӯҢжүӢгҒ«гғ”гғігғҲгҒҢеҗҲгҒЈгҒҰиғҢжҷҜгҒҢгғңгӮұгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҳӯе’ҢйўЁгҒ®гғ”гғігғҠгғғгғ—еҶҷзңҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖйҖҶгҒ«гғҗгғғгӮҜгғҗгғігғүгҒ®жҠјгҒ—еҮәгҒ—гҒҢејұгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғӯгғғгӮҜгҒ гҒЁиҝ«еҠӣгҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҒ§гҒ“гҒҳгӮ“гҒҫгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иҫәгҒҢгӮЁгғ•гӮ§гӮҜгӮҝгғјйҹігҒ®гӮҰгӮ§гғғгғҲеҠ жёӣгӮ’40пҪһ60пј…гҒ§иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«пҪһгғҗгғғгӮҜгғҗгғігғүгҒ®жҜ”зҺҮгӮ’иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гғҺгғјгғһгғ«гҒ«жҲ»гҒҷгҒЁгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ гҒЁжҷ®йҖҡгҒ®гғӢгғҘгғјгғҲгғ©гғ«гҒӘйҢІйҹігҒ«еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгӮ№гӮӨгғғгғҒгҒІгҒЁгҒӨгҒ§дёҠиЁҳгҒ®гғӯгғјгғ•гӮЎгӮӨеҜҫеҝңгҒ«еӨүгӮҸгӮӢгҒ®гҒ§дҫҝеҲ©гҒ гҖӮ

гғ©гӮёгӮӘгғңгӮӨгӮ№гӮ’еҲҮгҒЈгҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒ®гғҺгғјгғһгғ«гҒӘзү№жҖ§

гҖҖгҒҫгҒ•гҒӢгҒ®гғӯгғјгғ•гӮЎгӮӨгғ»гӮігғігғҲгғӯгғјгғ©гғјгҒ®зҷ»е ҙгҒЁзӣёжҲҗгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ§жӯҢи¬ЎжӣІгҒҢијқгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮд»ЈгҒ®гғҶгғ¬гғ“гҒ®йҹігӮ’еҸ–гӮҠжҲ»гҒӣгҒҹгҖӮ

в‘Ұзөҗжһңи«–

гҖҖгғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгғ»гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖҒзңҹз©әз®Ўгғҗгғғгғ•гӮЎгӮўгғігғ—гҖҒгғўгғҺгғ©гғ«гғ»гғҹгғғгӮҜгӮ№гҖҒгғ©гӮёгӮӘгғ»гғңгӮӨгӮ№гғ»гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгҖҒгҒЁжҖқгҒҶгҒҫгҒҫгҒ«з№ӢгҒ’гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹзөҗжһңгҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒ§иҒҙгҒҚгҒӘгӮҢгҒҹгғҶгғ¬гғ“гҒЈгҒҪгҒ„йҹігӮ’гӮ№гӮұгғјгғ«гӮўгғғгғ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҖӮзөҗжһңзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒй«ҳзҙҡгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®зӣ®жҢҮгҒҷдҪҺжӯӘгҒҝгҖҒеәғеёҜеҹҹгҒЁгҒҜе…ЁгҒҸз•°иіӘгҒ®гҖҒгғӯгғјгғ•гӮЎгӮӨгҒ§й«ҳжӯӘгҒҝгҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮжҳ”гҒӘгӮүгғ©гӮёгӮ«гӮ»1еҸ°гҒ§жёҲгӮ“гҒ гӮӮгҒ®гӮ’гҖҒгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘иүІгҖ…гҒӘгғҺгӮҰгғҸгӮҰгӮ’жҠ•е…ҘгҒ—гҒҰгҖҒгӮ„гҒЈгҒЁжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹе®қзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖзөҗеұҖгҖҒз§ҒгҒҢгӮ·гӮ«гӮҙгғ–гғ«гғјгӮ№гҒ®еӨ§еҫЎжүҖгӮёгӮ§гғігӮ»гғізҲәгҒ•гӮ“гҒӢгӮүж”№гӮҒгҒҰиҒһгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгғӯгӮ«гғ“гғӘгғјгҒ®иӘ•з”ҹгҒӢгӮүеӯҳеңЁгҒҷгӮӢиӮүдҪ“зҡ„гҒӘиЎқеӢ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҝғжғ…йўЁжҷҜгҒ°гҒӢгӮҠжҸҸгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹжӯҢи¬ЎжӣІгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®иЎқеӢ•гӮ’иҒҙгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒжӯЈзӣҙгҒЁгҒҫгҒ©гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҝғгҒ®еҘҘеә•гҒ«з§ҳгӮҒгӮүгӮҢгҒҹжҖқгҒ„гҒҢжӯҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ»гҒЁгҒ°гҒ—гӮӢгҒЁгҒҚгҖҒиӮүдҪ“зҡ„гҒ«гӮӮе‘»гҒҚгӮӮгҒ гҒҲгӮӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶзһ¬й–“гҒ«еӨҡгҒҸеҮәдјҡгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ1970е№ҙд»ЈгҒ®жӯҢгҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶиӮүдҪ“зҡ„гҒӘгӮӮгҒ гҒҲгӮ’зӣҙжҺҘиЁҖи‘үгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҒҘгҒҳгӮүгҒ„гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒиҰӢиҗҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮӮгҒҜгӮ„дәәз”ҹгҒ®еҘҘгҒҫгҒ§еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢзЁҖжңүгҒӘйҹійҹҝгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҒЁиҮӘиІ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҗгҒҢгӮ“гҒ°гӮҢжӯҢи¬ЎжӣІгҖ‘

гҖҖеҘіжҖ§жӯҢжүӢгҒ®гҒҝгӮ’иүІгҖ…гҒЁйӣҶгӮҒгҒҰгҒҝгҒҹгҒҢгҖҒеҗҢгҒҳжҷӮд»ЈгҒ®з©әж°—гӮ’еҗёгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮёгғЈгғігғ«гӮ’и¶…гҒҲгҒҹе…ЁгҒҸеҖӢжҖ§зҡ„гҒӘжӯҢгҒҢйӣҶгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«з§ҒиҮӘиә«гҒҜгӮўгғҠгғӯгӮ°зӣӨгҒҜйқўеҖ’гҒӘгҒ®гҒ§CDгҒ—гҒӢиҒҙгҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒӮгҒ—гҒӢгӮүгҒҡгҖӮ

|

гғҲгғҜгғ»гӮЁгғ»гғўгӮўгҖҖгғҷгӮ№гғҲ30пјҲ1969-73пјү

гҒ“гҒ®гғҷгӮ№гғҲзӣӨгҒҜгҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«ABйқўгӮ’гғӘгғӘгғјгӮ№й ҶгҒ«дёҰгҒ№гҒҰеҸҺйҢІгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮўгғ«гғҗгғ гҒЁгҒҜйҒ•гҒЈгҒҹгӮўгғҠгғӯгӮ°гҒЈгҒҪгҒ„йҹіиіӘгӮ’дјқгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒЁгҒӢгҒҸжӯҢи¬Ўгғ•гӮ©гғјгӮҜгҒЁжҸ¶жҸ„гҒ•гӮҢгҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒгғңгӮөгғ»гғҺгғҙгӮЎгҒ®гғҶгӮӨгӮ№гғҲгӮ’гҒ„гҒЎж—©гҒҸеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҹжҙ’и„ұгҒӘйӣ°еӣІж°—гҒҢйӯ…еҠӣгҒ®гғҮгғҘгӮӘгҖӮзҷҪйіҘиӢұзҫҺеӯҗгҒ®гӮҜгғӘгғјгғҹгғјгҒӘеЈ°гҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒиҠҘе·қжҫ„еӨ«гҒҢж„ҸеӨ–гҒ«дҪҺгҒ„еЈ°гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒиҝ‘жҺҘеҠ№жһңгҒ§иғёеЈ°гҒҢејөгӮҠеҮәгҒҷгҒЁгҒҚгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҖҚйҹігҒҢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠдјҙгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁгғҮгғҘгӮӘгҒ®йӯ…еҠӣгҒҢеҚҠжёӣгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮдҪҺйҹігҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒ®ејұгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜдёҚиҮӘ然гҒ«ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒJensenгҒҜгҒ“гҒ®иҫәгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢе·§гҒҝгҒ гҖӮ

|

|

жҒӢдәәгӮӮгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ«/гӮ·гғўгғігӮәпјҲ71е№ҙпјү

еӨ§йҳӘеҮәиә«гҒ®жё…жҪ”гҒ•1000пј…гҒ®еҘіжҖ§гғ•гӮ©гғјгӮҜгғ»гғҮгғҘгӮЁгғғгғҲгҖӮжңүеҗҚгҒӘиЎЁйЎҢжӣІгҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гҖҒзҖ¬е°ҫдёҖдёүгҖҒи°·жқ‘ж–°еҸёгҒҢжӣІгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒ—гҒӢзӮәгҒ—гҒҲгҒӘгҒ„иҙ…жІўгҒӘеёғйҷЈгҒ§пј’дәәгӮ’гғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҢІйҹігҒҜгӮёгғЈгӮұзөөгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ®гҖҢгҒҠиҠұз•‘гҖҚзҠ¶ж…ӢгҒ®гӮҪгғ•гғҲгғ•гӮ©гғјгӮ«гӮ№гҒ§гҖҒгғһгғігӮ·гғјгғӢйўЁгҒ®з”ҳгҒ„гӮ№гғҲгғӘгғігӮ°гӮ№гҖҒгғқгғјгғ«гғ»гғўгғјгғӘгӮўйўЁгҒ®гғҒгӮ§гғігғҗгғӯгҒҫгҒ§зҷ»е ҙгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮЁгӮігғјж„ҹгӮҝгғғгғ—гғӘгҒ®йҹіе ҙгҒҜгҖҒд»ҠгҒ®гӮ№гғҶгғ¬гӮӘж©ҹеҷЁгҒ§иҒҙгҒҸгҒЁгҖҒгғңгғјгӮ«гғ«гҒҜеҘҘгҒ«еј•гҒЈиҫјгҒҝгҖҒзӣҙеҫ„пј‘пҪҚгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгғ“гғғгӮҜгғһгӮҰгӮ№гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеҲқжӯ©зҡ„гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§иә“гҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ гҒҢгғўгғҺгғ©гғ«гҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®йӣЈжүҖгӮ’и»ҪгҖ…гҒЁд№—гӮҠи¶ҠгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒқгӮӮгҒқгӮӮе–«иҢ¶еә—йўЁгҒ®йўЁеҗҲгҒ„гҒҢеҫ—ж„ҸгҒӘзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒ“гӮҢгҒ§иҖігҒҢиҮӘ然гҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ |

|

гӮўгғүгғӯ гӮөгғҗгҒ®еҘізҺӢ/гӮ°гғ©гӮ·гӮ§гғ©гғ»гӮ№гӮөгғјгғҠпјҲ1973,75пјү

еҪ“жҷӮгҒҜеӨ–гӮҝгғ¬гҒЁгӮӮиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеӨ–еӣҪдәәжӯҢжүӢгҖӮгӮўгғ«гӮјгғігғҒгғіеҮәиә«гҒ®гӮ°гғ©гӮ·гӮ§гғ©гғ»гӮ№гӮөгғјгғҠгҒҜгҖҒдёҖе№ҙгҒ«ж•°дәәгҒ—гҒӢгҒ„гҒӘгҒ„йҒёгҒ°гӮҢгҒҹеӯҳеңЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжӯҢе”ұеҠӣгҒҢж—Ҙжң¬дәәйӣўгӮҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜеҪ“еүҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҠӣгҒ§жҠјгҒ—иІ гҒӢгҒҷгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢиӘ°гӮӮгҒ„гҒӘгҒ„жө·гҖҚгҒ§йӯ…гҒӣгӮӢйқҷи¬җгҒӘжӯҢгҒ„еҸЈгҒҜгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚж—Ҙжң¬дәәд»ҘдёҠгҒ«ж—Ҙжң¬иӘһгҒ®зҫҺиіӘгҒ«гҒӮгҒөгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜе„Әз§ҖйҢІйҹігҒ®е…ёеһӢгҒ§гҖҒгӮўгӮігғјгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜзі»гҒ®гғҗгғігғүгҒ®еҝғжҶҺгҒ„еҘҪгӮөгғқгғјгғҲгӮӮзӣёгҒҫгҒЈгҒҰгҖҒгҒ©гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгӮӮж·ұгҒҸз ҙ綻гҒ®гҒӘгҒ„йҹігҒҢиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒJensenгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ“гғігғҶгғјгӮёиЁӯиЁҲгҒ®гғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ№гғүгӮЁгғғгӮёгҒ®дҝҠж•ҸгҒӘеҸҚеҝңгҒҜгҖҒйҒҺеү°гҒӘгҒ»гҒ©гҒ®з·Ҡиҝ«ж„ҹгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиҝ«гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ |

|

GOLDEN J-POP/THE BEST еұұеҸЈзҷҫжғ пјҲ1973пҪһ80пјү

гҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒгҒҹгҒ гҒ®гӮўгӮӨгғүгғ«гҒ§гҒҜгҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒӘгҒ„еҪ№иҖ…гҒ¶гӮҠгҒҢгҖҒзҷҫжҒөгҒЎгӮғгӮ“гҒ®гҒҷгҒ”гҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҘіеӯҗдёӯеӯҰз”ҹгҒӢгӮүгғ„гғғгғ‘гғӘеҘігҖҒгӮ·гғғгӮҜгҒӘеҘіжҖ§гҒёгҒЁеӨүеҢ–гӮ’йҒӮгҒ’гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒе®ҹгҒ«гӮўгғғгғ‘гғ¬гҖӮж”№гӮҒгҒҰиҒҙгҒҸгҒЁгҖҒCBSгӮҪгғӢгғјгҒ®NEVEгӮігғігӮҪгғјгғ«гҒ®йҹіиіӘгҒЁгҖҒзҷҫжҒөгҒЎгӮғгӮ“гҒ®дҪҺйҹіеҜ„гӮҠгҒ®еЈ°гҒЁгҒҢеҫ®еҰҷгҒ«гғһгғғгғҒгҒ—гҒҰгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гғҗгғғгӮҜгғҗгғігғүгҒ®еҘ®й—ҳгҒ¶гӮҠгҒҢгӮҙгғјгӮёгғЈгӮ№гҒӘжӯҢи¬ЎжӣІгҒ«иҠұгӮ’ж·»гҒҲгӮӢгҖӮз”ҹгғүгғ©гғ гҒҢгҒ•гҒҸиЈӮгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гӮ·гғЎгӮҝгғўгғҺгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзҷҫжҒөгҒЎгӮғгӮ“гҒ®еЈ°гҒҜгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ§гҒҜж„ҸеӨ–гҒ«еҶҚз”ҹгҒ®йӣЈгҒ—гҒ„еЈ°гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒиғёеЈ°гҒҢзӣ®з«ӢгҒЈгҒҰгғўгӮҙгғўгӮҙиЁҖгҒЈгҒҰеҘҘгҒ«еј•гҒЈиҫјгӮҖгҒЁгҒҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иҫәгӮ’гғҗгғ©гғігӮ№гӮҲгҒҸжҠңгҒ‘иүҜгҒҸеҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҖҒд»–гҒ®жӯҢжүӢгҒ§гӮӮеӨ§жҠөгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶи©ҰйҮ‘зҹігҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ |

|

гӮҙгғјгғ«гғҮгғігғҷгӮ№гғҲ/е…«д»ЈдәңзҙҖпјҲ1974пҪһ81пјү

жј”жӯҢгҒ®еҘізҺӢгҒЁгҒ—гҒҰеҗӣиҮЁгҒ—гҒҹгҖҒжҳӯе’ҢгҒ®еҗҚжӯҢжүӢгҒ®гғҶгӮӨгғҒгӮҜжҷӮд»ЈгҒ®йҢІйҹійӣҶгҖӮ1жһҡзӣ®гҒҢгғҷгӮ№гғҲзӣӨгҖҒ2жһҡзӣ®гҒҢгӮ«гғҗгғјжӣІйӣҶгҖӮзӢ¬зү№гҒ®гғҸгӮ№гӮӯгғјгҒ§з”·гҒЈгҒҪгҒ„зҜҖеӣһгҒ—гҒҜгҖҒд»ҠгӮӮеҒҘеңЁгҒ®зҫҺиІҢгҒЁгҒ®гӮ®гғЈгғғгғ—гҒҢгҖҒгҒҷгҒ”гҒ„еӯҳеңЁж„ҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҡгҒ„гҒ¶гӮ“гҒЁгғҷгғҶгғ©гғігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜдёҠиЁҳгҒ®зҷҫжҒөгҒЎгӮғгӮ“гҒЁеҗҢгҒҳжҷӮжңҹгҒ«иў«гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иҫәгӮҠгҒҢжҳӯе’ҢжӯҢи¬ЎгҒ®гғ‘гғ©гғүгғғгӮҜгӮ№гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҸӨиіҖж”ҝз”·йўЁгҒ®дјҙгӮӘгӮұгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮжҳӯе’ҢгҒ®иөӨгҒЎгӮҮгҒҶгҒЎгӮ“иЎ—гӮ’жј”еҮәгҒҷгӮӢгҖӮ2жһҡзӣ®гҒ®гӮ«гғҗгғјжӣІйӣҶгҒҢжӯҢгҒ®гғ„гғңгӮ’жҠјгҒ•гҒҲгҒҹеҗҚе”ұжҸғгҒ„гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®е·ЎжҘӯгғӘгӮөгӮӨгӮҝгғ«гҒ§гӮӮгғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲгҒ«еҝңгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгҒ§жҘҪгҒ—гҒҫгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮ |

|

40/40гғҷгӮ№гғҲгӮ»гғ¬гӮҜгӮ·гғ§гғі/гғҶгғ¬гӮөгғ»гғҶгғіпјҲ1974пҪһ94пјү

жңүз·ҡгҒ®еҘізҺӢгҒЁгҒ—гҒҰеҗӣиҮЁгҒ—гҒҹгӮўгӮёгӮўгҒ®жӯҢ姫гҖӮгғҶгӮӨгғҒгӮҜжҷӮд»ЈгҒ®иү¶гҒЈгҒҪгҒ„еЈ°гҒӢгӮүгҖҒгғҲгғјгғ©гӮ№жҷӮд»ЈгҒ®и»ҪгҒ„жӯҢгҒ„еӣһгҒ—гҒҫгҒ§гҖҒ2гҒӨгҒ®жҷӮд»ЈгӮ’еҸҺгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзү№гҒ«еҶҚз”ҹгҒ®йӣЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒҜгҖҒзө¶й ӮжңҹгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгғҲгғјгғ©гӮ№жҷӮд»ЈгҒ§гҖҒдјҙеҘҸгҒ«йӣ»еӯҗйҹігҒҢеӨҡгҒ„е…ёеһӢзҡ„гҒӘгӮ«гғ©гӮӘгӮұгғ»гӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҖҒжҷӮд»ЈгҒҢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®зҷ–гҒҢеҮәгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮгҒ•гӮүгҒ«гғңгғјгӮ«гғ«гҒ®гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҢ500пҪһ1,000HzгҒ«и–„гҒҸеҲҶеёғгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӢ¬зү№гҒӘгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§гҖҒе…ЁгҒҸеҠӣгӮҖгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸиҮӘ然гҒ«жӣІгҒ®ијӘйғӯгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгғҶгғ¬гғ“гҒ®жӯҢз•Әзө„гҒ§гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁз•°ж§ҳгҒ§гҖҒд»–гҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®жӯҢжүӢгҒҢгҖҢеҝғгӮ’гҒ“гӮҒгҒҰжӯҢгҒҶгҖҚгҒ®гҒ«еҝ…жӯ»гҒӘгҒ®гҒ«гҖҒе…ЁгҒҰе·Ұи„ігҒ§иЁҲз®—гҒ•гӮҢгҒӨгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹе®Ңз’§гҒӘгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§жӯҢгҒ„гҒҚгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖӮжңүз·ҡгҒ§гҒ®гғ’гғғгғҲгҒҜгҖҒеӨ©дә•гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ„гҒҶйҹійҹҝзҡ„гҒӘеҲ¶йҷҗгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гӮӮгҖҒйҹігӮ’гҒӢгҒӘгӮҠи©°гӮҒиҫјгӮ“гҒ зөҗжһңгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ300пҪһ2,000пјЁпҪҡгҒЁгҒ„гҒҶеёҜеҹҹгҒ§гҒ®гӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒ§еӢқиІ гҒҢжұәгҒҫгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҡ„гҒ«гҒҜжңҖгӮӮеҺігҒ—гҒ„жқЎд»¶гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮйҹійҮҸгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮҢгҒ°гҒҷгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒгғ©гӮёгӮӘгғ»гғңгӮӨгӮ№гҒ®гғҹгғғгӮҜгӮ№йҮҸгӮ’еў—гӮ„гҒ—гҒҰиҮӘ然гҒ«гҒӘгӮӢпјҲгӮҲгҒҶгҒҷгӮӢгҒ«гғҗгғғгӮҜгғҗгғігғүгҒ®йҹігӮ’жҠ‘гҒҲгҒӘгҒ„гҒЁгғҖгғЎпјүгҒЁгҒ„гҒҶдёҚжҖқиӯ°гҒӘгӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ |

|

пјіпҪүпҪҺпҪҮпҪҢпҪ…пҪ“/дёӯеі¶гҒҝгӮҶгҒҚпјҲ1975пҪһ86пјү

гғқгғ—гӮігғігҒӢгӮүгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҹж—Ҙжң¬гӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢеҘіжҖ§гӮ·гғігӮ¬гғјгӮҪгғігӮ°гғ©гӮӨгӮҝгғјгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮӯгғЈгғӘгӮўгҒ®еүҚеҚҠгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гӮ’йӣҶгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮжңҖеҫҢгҒ®гҖҢгӮ„гҒҫгҒӯгҒ“гҖҚгҒӮгҒҹгӮҠгҒҜJ-POPгҒ«е·®гҒ—жҺӣгҒӢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®йҢІйҹігҒҜгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгғ©гӮёгӮӘгҒЈгҒҪгҒ„йҹігҒ§зөӮжӯўгҒҷгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮеЈ°гӮӮжӯҢи©һгӮӮжҡ—гҒ„еҪұгҒҢе°ҫгӮ’еј•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®дәәгҒҜгғҶгғјгғ—пјҶгғ©гӮёгӮ«гӮ»гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒҹгҒ»гҒҶгҒҢе№ёгҒӣгҒЁжҖқгҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®иҫәгҒ®жҲҰз•ҘгҒ®з«ӢгҒҰж–№гҒҢгҖҒжӯҢжүӢжң¬дәәгҒ®иҝ·гҒ„гҒ«гӮӮзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгӮӮжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзөҗжһңгҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеҲҘгҒ«гғ©гӮёгӮӘгҒЈгҒҪгҒ„йҹігҒ§гӮӮгҒ„гҒ„гҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶй–ӢгҒҚзӣҙгӮҠгҒ§иүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ |

гҖҖгғҡгғјгӮёжңҖеҲқгҒё

|