�y�Êy���20���I�z

�@�N���V�b�N�ɂ�����Êy��̕��y�́A1950�N�ォ��͂��܂�A����E���ōr�p�������[���b�p�����ɂ��āA�����ƍ����I�Ȗ₢���Ȃ��ꂽ�̂��ŏ��ł��B�P�Ȃ�I�[�Z���e�B�b�N�Ƃ����Ӗ������łȂ��A�^�Ƀ��[���b�p�I�Ȃ��̂Ƃ́H�Ƃ����₢�����ł��B

�@��ꎟ�u�[���́A��O���璆�����y�ɋ���������Ă����A�I���t�A�q���f�~�b�g�Ȃǂ̍�ȉƂ̂��ƁA�o�b�n�ȑO�̃o���b�N���y�̏㉉����n�܂�܂����B�Ⴆ�A�q���f�~�b�g���w�����������e���F���f�B�u�I���t�F�I�v�̏㉉�ɂ́A�A�[�m���N�[���Ȃǎ�����̌Êy�t�҂��Q�����Ă���A�h�C�c�ƃI�����_���甭�������[�������g��1960�N��ɊJ�Ԃ������̂ł��B���I���n���g�A�N�C�P���Z��A�u�����b�w���Ƃ��������肪���X����W�܂�A���̊y�h�̂悤�ȑ̍ق������܂����B�����ăC�M���X�ŁA�J�E���^�[�e�i�[�̃f���[�A�Êy��}�j�A�Ƃ�������}�����[�Ȃǂɂ��A�����E���l�T���X���y�̑��`���[�܂邱�ƂɂȂ�܂��B����Ƀt�����X���Ƃ��Ȃ�ƁA�N���}���V�b�N�A���F���[���Ȃǂ��Ñォ�璆���܂ők��A���y�j�Ƃ����W�������̌`���Ɍ������Ȃ����݂Ƃ��Ȃ�܂����B

�@��u�[����1980�N�ォ��ŁA�C�M���X�𒆐S��18���I���̌Êy��I�[�P�X�g��������ɂȂ�A�I�[�Z���e�B�b�N�Ƃ������t���蒅���܂����B�����ČÊy��̑t�@�����Ɗy�ȗ����́A���Ă��藣���Ȃ����̂Ƃ��Ę_������悤�ɂȂ����̂ł��B�����h���A���g���q�g�A�~�����w���A�o�[�[���A�{���[�j���ȂǁA�Ï���~�������w�⌤�������Êy����I�ɋ�����悤�ɂȂ�A�w���I�ȏ������ɓ��ɍX�V����Ă����ɂȂ��Ă��܂��B

�@���āA�����̌Êy��u�[���ƃI�[�f�B�I�Z�p�͖��ڂȊW�ɂ���܂��B����́A���y���o�ł���ۂɂ́A�y���Ɖ��t���ɂȂ��Ă͂��߂ė����������̂ƂȂ������߁A���R�[�h���o�Ŏ��Ƃɉ�����ꂽ����ł��B��ꎟ�u�[�����O����n�܂��Ă����O�����t�H���n��Archiv���A�W�{�̂悤�ȑf���Ș^���ł������A��ꎟ�u�[���̑䕗�̖ڂɂȂ���Teldec�ASeon�͋��Ƀe���t���P������h���������[�x���ŁA�����n���̂��鍂�����Ș^���ŌÊy��Ƃ͉����H�Ƃ��������������N�����̂ɏ\���Ȃ��̂ł����B

�@����ɑ�u�[�������������I���]���[���̓f�b�J�P���̃��[�x���ŁA�P�Ɋy��̉������ł͂Ȃ��A���t������ƋK�͂Ƃ�������z�N�����邱�ƂŁA�Êy��̉��t�`�Ԃɂ܂œ��ݍ��̂ł��B����̓f�W�^�����̕����ɂ���܂������A�Êy��͎c������]�C�Ƃ���SN�䂪����Ɍ����Ă�����̂ɑ��A�f�W�^�����̉��b�����̂ł����B�܂��f�W�^���^���͈ʑ��̋��������Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��A����̒�ʊ��Ȃǂ̍Đ��ɂ��ċc�_���[�܂����̂ł��B

�@�����ŌÊy��Đ��ɗv�������I�[�f�B�I�̋@�\�����グ���

�@�L�ш�Ńt���b�g�ȍĐ�

�A�ʑ��̐��m�ȃX�e���I�Đ�

�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�Ƃ��낪�A1980�N��ɂ͂����������Ƃ��I���Č��ł���X�s�[�J�[�����Ȃ��������߁A�����̘^���G���W�j�A��STAX�Ђ̃R���f���T�[�^�w�b�h�z�����g�p���Ă��܂����B���̂ق����A�Â�����₨��Ƃ������P�[�V�����^�̘^���ɂ͍œK�������A�Ƃ������ۓI�ȗ��R������܂����A�}�C�N�ŏE�������𒉎��ɍĐ�����Ƃ����͈̂ӊO�ɓ���̂ł��B�ЂƂ̗��R�́A�I�[�f�B�I�̔��W�j�Ɗ֘A������A��������g�������W�̊g��H�����蒅�������ŁA�����{���̓����I�ȕȂ��������邱�ƂŁA����炵����������悤�ɂ���Ƃ����A�I�[�f�B�I�@��ɓ��L�̃e�N�j�b�N��������Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�Êy��ɂ͂�������������m��肪���肪���Ȃ��̂ł��B�ʏ�悭�������@�C�I�����̉��ł͂Ȃ��A1700�N��̃��v���J�Ƃ����Љ�������ƁA���ꂪ�ǂ��������̓���������̂��H�Ƃ������Ƃ̏�ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ�܂��B����͎��͘^�����_���炻���Ȃ̂ł����āA����Ŏ��ۂɎ��ŕ��������ł����A���P�[�V�����̈Ⴂ�܂ʼn�����Ă���ƁA�����Ă���ꏊ�ɂ���ẮA���ꂪ�B��̐��������f�ޗ��ɂ͂Ȃ�܂���B�X�e���I�ł̃~�b�N�X�������l�H�I�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B

�@�����ŌÊy�퉉�t�̍Đ����@�Ŗ��ƂȂ�̂��A���P�[�V�����ɂ���Ċy��̕����������Ⴂ�A���̕Ȃ��X�s�[�J�[�ƍ��v���Ȃ��ƁA�{���̉��t�̈Ӑ}���������Ȃ��A�Ƃ��������ϔO�����܂�邱�ƂɂȂ�܂��B���i�͂���ƂȂ������Ă���悢�Êy�퉉�t�ł��A�܂��߂ɒ����������Ǝv���ƈĊO�A��{�I�Ȗ��ɂԂ���̂ł��B����Ɋւ��閜�S�ȉ������Ă���l�͌��\���Ȃ����A������߂ĉ��t���Ɍ��������ق����ǂ̂���������܂���B�������������t�ƃI�[�f�B�I���ꏏ�ɂ݂邱�Ǝ��̂��i���Z���X�A�Ƃ����̂��炠�铚���ɍs�������̂ł��B�������A����ł͔����I�ȏ���ςݏd�˂Ă������R�[�h�̏o�Ŏ��Ƃ��̂��̂�ے肷�邱�ƂɂȂ�܂��B�d�q�����玩�R�ɂ�����Ƃ������ƂŁA�܂��͗ǂ������̂ł��傤���H

�y���肦�����łȂ��������́z

�@�����Ŏ��Ȃ�̔��ł����A�@�L�ш�Ńt���b�g�ȍĐ��A�A�ʑ��̐��m�ȃX�e���I�Đ��A�Ƃ����Q�̉ۑ�����Z�b�g���܂��傤�I�@�Ƃ�����Ăł��B���̓������y��p�X�s�[�J�[�Ń��m�����Đ��B

�@�y��p�X�s�[�J�[�Ƃ����I��

�@�܂��A�y��p�X�s�[�J�[�Ƃ����ƁA�N�����G���L�M�^�[��V���Z�T�C�U�[�̂悤�Ɏ��F�̉����o���Ǝv�������ł����A�{���͍����{���i�����U���j�𑽂��o���Ƃ������̂ł��BJensen�̃M�^�[�A���v�p�X�s�[�J�[���g���Ă݂Ĕ������̂́A�{�[�J���ƌ��y��Ƃ̑����̗ǂ��ł��B1947�N�ɊJ�����ꂽ���̃��j�b�g�́A�W���Y�o���h�̂Ȃ��łƂ�킯���ʂ̏����Ȋy��ł���{�[�J���ƃM�^�[�̉������āA�z�[����h�����ɑR������Ƃ������̂ł����B���̂��߂ɒʏ�̃I�[�f�B�I�@��ł͕s���������ȁA�{���������������čĐ�����@�\��������Ă��܂��B�܂�A�}�C�N�Ŏ��^�������������̏�ŗ������ĉ��₩�ɕ�����������e�N�j�b�N�́AJensen�Ђ̃M�^�[�A���v�p�X�s�[�J�[���ŏ��̃I���W�l�[�^�[�������̂ł��B����ɂ���āA�@�ׂȃN���[�����@�A�X���C�h�t�@�Ȃǂ��A�\����ɏo�邱�ƂɂȂ����̂ł��B

�@���������̌Â��v�̃��j�b�g���ǂ��̂́A�ቹ���獂���܂ŗ��̑����������ł��B�ቹ���u�J�u�J�ō������\���b�h�A�Ƃ����]���̃I�[�f�B�I�I�O���}�[�̒�`�Ƃ͈����u���Ă��܂��BJensen�̏ꍇ�́A�ቹ���\���b�h�ō��������̕⏕�ɉ����A�Ƃ����y��{���̔{���̏o�������P����Ă���̂ł��B���̕ӂ̈Ⴂ�ɔ[���ł���̂́A�y���g�߂ɒ����Ă���l�A�܂艉�t�҂̗���łȂ��Ɣ���Â炢���̂�����܂��B�܂�A�y������������Ƃ��̏����삪�͂����蕷��������ɁA�y���������Ƃ����������������Đ��ł��Ă��܂��B���ʂ́A�\�ʓI�ɃO���}���X�ȉ��̋����ł͂Ȃ��A���t�̍��i���͂����肷��悤�ȍĐ��ł��B

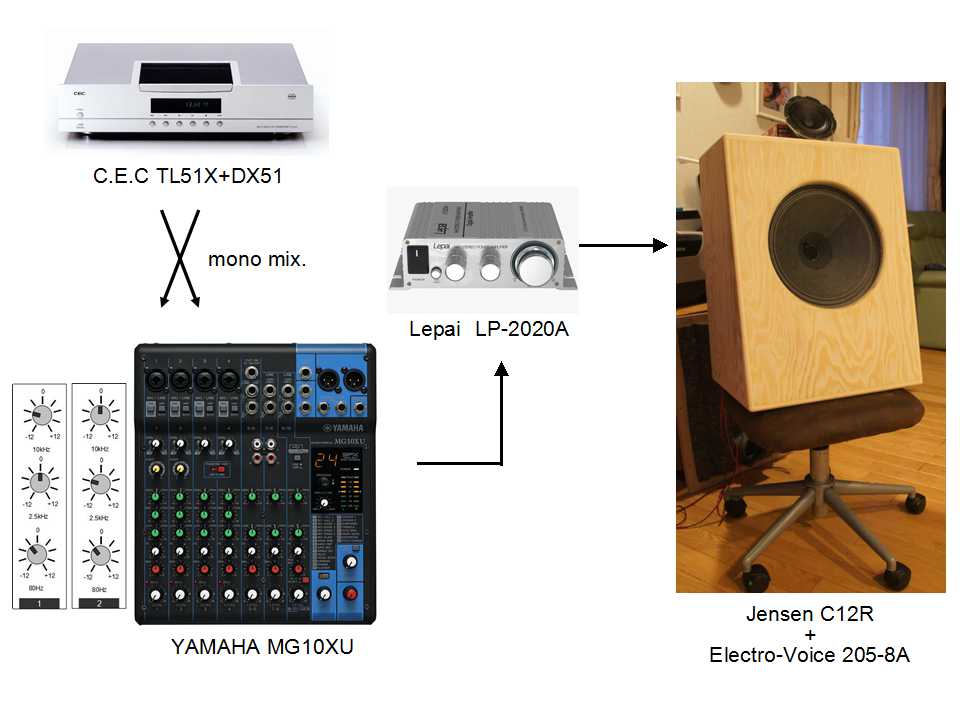

�@�ȉ��̓��m�����Đ��@�ނł��B�b�c�v���[���[�̏o�͂����m�����E�~�b�N�X���A���f�W�A���ő������AJensen C12R�ƃG���{�C 205-8A����ʉ�����ɓ��ꂽ����X�s�[�J�[���o�C�A���v�Ŗ炵�Ă��܂��B

�@���g�������͒���̒��悢����オ��ƃV���L�[�ȍ��悪�����ł��B

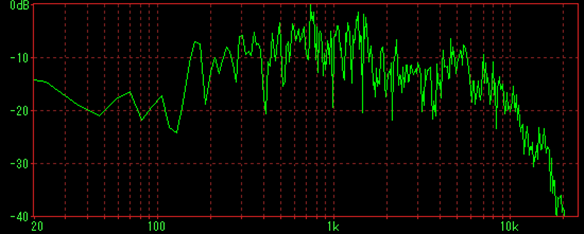

Jensen C12R�{Electro-voice 205-8A�̓����i��45�x����̑���j

�@�Ƃ���ŁA�����̃��j�b�g�͐ݔ�PA�Ƃ�������̔ėp�X�s�[�J�[�ł����BJensen C12R�͌����قŎg���悤�ȉߔʌ^PA�A�G���{�C205-8A�͓V�䖄�ߍ��^�̍\�������p�̂��̂ł��B�ǂ�����{�[�J����𒆐S�ɖ��ĂɍĐ�����悤�ɐv����܂����B���̂��߉�����h�����߂ɒ��͂��܂�o���A�q���̎��g���ł���2�`5kHz�ɓƓ��ȃL�����N�^�[������Ƃ����ӂ��ɁA���݂�Hi-Fi�̗������痣�ꂽ�Ƃ���ɂ���܂��B�ʏ�̎��g�������ł̓t���b�g�ł��A�����c�݂ō���ɋP����^���邱�ƂŁA���̋P�����������o�����@������Ă��܂��B1kHz�̃p���X�g�̌v���ł́A��������15dB����3�������g�i�f�W�^���A���v�̐�����o�Ă�����́j������ɏo�Ă��āA���Ȃ�u���C�g�ȉ����ł��邱�Ƃ��A�f�[�^���������܂��B����������������A�M�^�[�A���v�p�Ƃ��Ă̊��H�����o�����Ƃ݂�ׂ��ł��傤�B

C12R�{205-8A�ł̃p���X�g�����i1kHz�g�j

�A���m�����Đ��̂��߂̂R�̎��

�@�����ŁA�Êy�^���̗��h���ďЉ��ƁA�h�C�c�n�̋ߐڃ}�C�N�ŃL�b�`�����^����^�C�v�A�C�M���X�`�t�����X�n�̃z�[���̎c�����𑽂��������^�C�v�A�Ƃɑ傫������܂��B����͒P���ɐ������y�Ƌ���y�Ƃ̓�̓`���ɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A�o���b�N���y�ƌ����Ί�{�I�ɂ͐����̊�y�Ȃ��w�����Ƃ������A���l�T���X���y�ƌ�������ł̃��e�b�g��~�T�ȂƂ�����ۂ������̂́A���������n���Ř^�����Љ��Ă�������ł��B�������A�X�e���I�^���ł̃I�[�P�X�g���A��y�ȁA���y�ȂƂ����U�蕪���Ŕ��W���Ă����I�[�f�B�I�Z�p�ł����A�Êy�̘^���ł͂��������Z�p�����Z�b�g���邱�ƂŐV�K����_�����ʂ�����܂��B�܂�����Ȃ͎����y�̂悤�ɋٖ��ȃA���T���u�����������A���y�Ȃ̓G�R�[�����Ղ�ɃJ�e�h�������̉�������������悤�ɂȂ����̂ł��B

�@������������ɑ��j���[�g�����ɑΉ����邽�߂ɁA���F�Ɖ���̐��m�ȍČ��Ƃ����I�[�f�B�I�̉ۑ���A��x���Z�b�g����K�v���������̂ł��B�����ŁA�Êy�����m�����ōĐ����邽�߂ɁA���j�����y�A���j�V���t�H�j�[�A���j����y�A�Ƃ����R�̃V�`���G�[�V�����ɂ��čl�@���Ă݂܂����B

���j�����y

�@���m�����ł̍Đ��ł����A�����̐l�̓X�e���I�łȂ��Ɖ��ꊴ���o�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�������A�Êy��^���̔����ȏ�͎����y�A�܂藣�ꂽ�Ƃ��납����^���郍�P�[�V�����^�ł͂Ȃ��A�W���Y�Ɠ����悤�ȋߐڃ}�C�N�ɉ��̎c����D��������悤�Ș^���ł��B�������āA��ō��������P�[�V�������L�̏�\�ɏo�Ȃ��ق����A�^���Ԃ̕Ȃ��o�ɂ����̂ł��B���̕��A�{���̉��t�ɏW���ł���Ƃ������̂ł��B

�@�ł�����₷���̂��AS.�N�C�P���̃o�b�n�����t�ŁA���^���̃M�X�M�X�����������̂Ƃ����l�������������Ƃł��傤�B���������ۂ́A�o���b�N�t�@�̉̂��܂킵�̖��m���ł́A���^���̂ق����܂����Ă��܂��B��������m�����Ŏ�������ƁA�w��̎c�����Ɗy��̗]�C�Ƃ����ԓI�ȉ��s���Ƃ��ĕ�������̂ŁA���̃^�C�~���O��҂��ĉ̂��܂킵����������Ă����̂�����܂��B�܂�A�G�R�[���L����ł͂Ȃ����ԍ��Ƃ��ĔF�����邱�ƂŁA�y��̂Ȃ��̋����ƊO���璵�˕Ԃ�G�R�[�Ƃ̈Ⴂ���A���m�����Ȃ炷���ɔ���̂ł��B�������Ē����N�C�P���̃o�b�n�����t�́A�C�^���A�o���b�N�̑t�@���o�b�n���č\�z�����|���t�H�j�b�N�ȉ��y�\���������o�Ă���̂ł��B�ʔ����̂́A���̍\����`���V�Q�e�B�̘^���Œ����Ă݂�ƁA�|���t�H�j�b�N�Ȑ��̈Ⴂ���f�t�H�������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�V�Q�e�B�̓��A�q���剺�̃��}���h�̖���Ǝv���Ă��܂����A���̓o�b�n�����t���㉉�������{�l�ł���A1955�N�̘^���͕č��o�b�n������I���n���g�Ȃǂƕ���őI�C�������̂ł����B���̕ӂ̃I�[�Z���e�B�b�N�ȑO�̃o���b�N���߂̃c�{�����߂ė����ł���̂ł��B �@�ł�����₷���̂��AS.�N�C�P���̃o�b�n�����t�ŁA���^���̃M�X�M�X�����������̂Ƃ����l�������������Ƃł��傤�B���������ۂ́A�o���b�N�t�@�̉̂��܂킵�̖��m���ł́A���^���̂ق����܂����Ă��܂��B��������m�����Ŏ�������ƁA�w��̎c�����Ɗy��̗]�C�Ƃ����ԓI�ȉ��s���Ƃ��ĕ�������̂ŁA���̃^�C�~���O��҂��ĉ̂��܂킵����������Ă����̂�����܂��B�܂�A�G�R�[���L����ł͂Ȃ����ԍ��Ƃ��ĔF�����邱�ƂŁA�y��̂Ȃ��̋����ƊO���璵�˕Ԃ�G�R�[�Ƃ̈Ⴂ���A���m�����Ȃ炷���ɔ���̂ł��B�������Ē����N�C�P���̃o�b�n�����t�́A�C�^���A�o���b�N�̑t�@���o�b�n���č\�z�����|���t�H�j�b�N�ȉ��y�\���������o�Ă���̂ł��B�ʔ����̂́A���̍\����`���V�Q�e�B�̘^���Œ����Ă݂�ƁA�|���t�H�j�b�N�Ȑ��̈Ⴂ���f�t�H�������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�V�Q�e�B�̓��A�q���剺�̃��}���h�̖���Ǝv���Ă��܂����A���̓o�b�n�����t���㉉�������{�l�ł���A1955�N�̘^���͕č��o�b�n������I���n���g�Ȃǂƕ���őI�C�������̂ł����B���̕ӂ̃I�[�Z���e�B�b�N�ȑO�̃o���b�N���߂̃c�{�����߂ė����ł���̂ł��B

�@�L�c���O���f���I���Ř^�������e���}���l�d�t�Ȃ��A�t�����X�̎c���̑�������ł̃����|�C���g�^���Ƃ������������P�[�V�����ŁA�ʏ�̃X�e���I�������ƁA�g�����F���\�̉������c��݁A�`�F���o�����ׂ��Ȃ�A�Ƃ�����ʓI�ȋߐژ^���Ƃ͋t�̉��o�ɕ������܂��B���̓K���o�����R�ɂ����邽�߁A�`�F���o���͒ʑt�ቹ�����Ɉ�����킯�ł����A���̕ӂ̍\���I�Ȏx��������ɂ����̂ł��B���m�����������ƁA�S�Ă̊y��̉����������ɂȂ�A�y�Ȃ̂��\�������͂����肵�܂��B���Ƃ����Ďc�������s������Ƃ������Ƃ��Ȃ��̂ł��B�ł��傫�ȈႢ���������̂́A�W�����A�[�j�̃M�^�[���t�ȂŁA�X�e���I����18���I�M�^�[�̕n��ȋ������A�I�[�P�X�g�����������Ԃ����Ă��������Ă��܂��Ƃ������z�Ɋׂ�̂ł����A���m�������Ɖ����̏���������������邽�߁A�{���̃o�����X���X�b�L���ƌ���܂��B�����炭�w�b�h�z�����Ɩ��̂Ȃ����̂ł����A�X�e���I�X�s�[�J�[���Ɖ����̈Ⴂ���v���I�ɂȂ�₷���̂ł��B �@�L�c���O���f���I���Ř^�������e���}���l�d�t�Ȃ��A�t�����X�̎c���̑�������ł̃����|�C���g�^���Ƃ������������P�[�V�����ŁA�ʏ�̃X�e���I�������ƁA�g�����F���\�̉������c��݁A�`�F���o�����ׂ��Ȃ�A�Ƃ�����ʓI�ȋߐژ^���Ƃ͋t�̉��o�ɕ������܂��B���̓K���o�����R�ɂ����邽�߁A�`�F���o���͒ʑt�ቹ�����Ɉ�����킯�ł����A���̕ӂ̍\���I�Ȏx��������ɂ����̂ł��B���m�����������ƁA�S�Ă̊y��̉����������ɂȂ�A�y�Ȃ̂��\�������͂����肵�܂��B���Ƃ����Ďc�������s������Ƃ������Ƃ��Ȃ��̂ł��B�ł��傫�ȈႢ���������̂́A�W�����A�[�j�̃M�^�[���t�ȂŁA�X�e���I����18���I�M�^�[�̕n��ȋ������A�I�[�P�X�g�����������Ԃ����Ă��������Ă��܂��Ƃ������z�Ɋׂ�̂ł����A���m�������Ɖ����̏���������������邽�߁A�{���̃o�����X���X�b�L���ƌ���܂��B�����炭�w�b�h�z�����Ɩ��̂Ȃ����̂ł����A�X�e���I�X�s�[�J�[���Ɖ����̈Ⴂ���v���I�ɂȂ�₷���̂ł��B

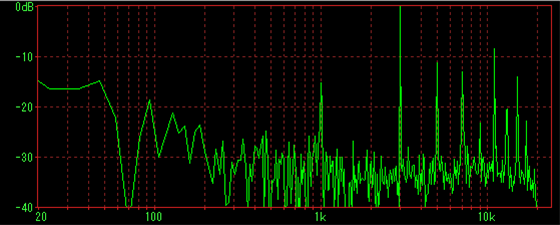

�x�������̃t���[�h���q�剤�̋{��R���T�[�g

�i�����b����������قNj߂��ꏊ�Œ����Ă���j

�@���m�����ł̌Êy�^���̐��ʂ�

�@�c�������y���̔w��ɕ�������̂Ŗ{���̉��s�������o��

�A�����̑召�Ɋւ�炸�y�����ɍĐ�����

������ʂ��ĉ��t�Ƃ̎��̂����ނ��Ƃ��ł���A�Ƃ������̂ł��B

���j�V���t�H�j�[

�@�����ÓT�h�̃V���t�H�j�[�Ɉڂ��ƁA�o���b�N�t�@�̔g�������邱�ƂŁA��莺���y�̂悤�ȌX�������������o�����悤�ɂȂ�܂����B�ŏ��ɌÊy��I�[�P�X�g�������l�̊��z�́A�]���̃I�[�P�X�g���ɑ������I�ɕn�����Ƃ������̂ł����B����ŁA���y���@�\�I�ŃL�r�L�r���Ă���Ƃ������_������A�ÓT�h���y�̉��t�ɂ́A�Êy��̂��f���i�[�~�N�̃R���g���X�g���������Ȃ��Ƃ������̂ł����B�����̂��Ƃ𑍍�����ƁA�Êy��I�[�P�X�g���̓��������^���́A�����y�I�Ȋ����������ł���Ƃ������߂��łĂ��܂��B�������A���}���h����ɖc�ꂽ�l�������ڂ��āA���ٖ��ȃA���T���u�������o���Ƃ����_��������܂����A���ꂾ���ł̓��_���y��̎����I�[�P�X�g���ƈႤ���ʂ������������ɂȂ�̂ł��B����́A���R�ɋ��������Ƃ����V���t�H�j�[���L�̌����ƁA���y�{���̃G���[�V�����Ƃŋύt�̂Ƃꂽ��i���̒ł��B

�@���̂悤�Ɏ����y�I�ɋٖ��ȉ��y��t�ł�悤�ɕ��������������Êy��I�[�P�X�g���ł����A18���I�����͋���ł��V���t�H�j�[�͉��t����Ă��܂����B�܂莺���y�����W���ăV���t�H�j�[�ɂȂ����Ƃ����i���_�I�Ȍn�}�ł͂Ȃ��A�������������悭�����ꏊ�ŃV���t�H�j�[�͔��W�����̂ł��B���y�̏�������@�ւ������C�G�Y�X��Ȃǂ̏C����Ȃǂ́A�{�w�~���y�h����E�B�[���y�h�ւ̔��W�𑣂��܂����B�C�^���A�A�t�����X�Ƃ����������̓�吨�͂̊y�����Œ��������̂ł��B���B���@���f�B��L���ɂ����̂́A�Ԗт̎i�Ղٖ̈��̂Ƃ���A���q�C�����̎��݃I�[�P�X�g�������F�l�`�A�̏j�T�O���ɑg�ݓ����ꂽ����ł����B�w���f���̃I���g���I�����A�����h���̌���ŃX�^�[�g���܂������A�^�̐����͎̎q�{��@�̎q���������������`�����e�B�[�R���T�[�g�ɂ���Ăł����B���t�ꏊ�́A�p�C�v�I���K�������ǒ����ɐݒu���ꂽ�w����q���ł��B���̎q�������́A����̋���Ő��̑����\�����A�p�C�v�I���K���̎��͂ɏW�܂��q���̈�p���߂Ă��܂����B�����������Ԃ��ɂ��ČÓT�h�͌��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@�R���T�[�g���ł̌|�p�ӏ܂Ƃ����g�g�݂���O��Ȃ�������A�苿�����y�Ƃ��ẴV���t�H�j�[�̐^�̎p�͔���h���̂ł��B

�@ �@

���F���F�l�`�A ���s�G�^���q�C���@�A�E�F�����h�� Foundling�̎q�{��@�̗�q��

�i�ߑ�I�Ȏl�p����A�V��̍��������̓R���T�[�g�z�[���̌��^�ƂȂ�j

�@�����ŌÓT�h�̃V���t�H�j�[�ɏœ_�Ă�ƁA�P���Ɏ����y�I�ŋ@�q�Ȃ��Ƃ����ł͂Ȃ��A���ꂪ���������Ƃ������������Ȃ���Ȃ�܂���B�`���I�ȃX�e���I�̌�@���ƁA�@�q����\������Ƃ��ɂ́A�c����}���ĉ������i�邱�Ƃ��s���Ă��܂������A���͌Êy��I�[�P�X�g���ɂ͂��ꂪ�ʗp���Ȃ��B�܂�L���Ȏc�����������Ă��A���̏œ_���ڂ₯�Ȃ��A�Ƃ��������������������Ȃ��Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ń��m�����Đ��ɗ����߂�ƁA�����̃V���[�v���͈ێ����Ȃ���A�G�R�[�͒P���Ɍ�ǂ����邾���Ȃ̂ŁA���̂ӂ��̋��������������i�s����̂ł��B

�@���̂��Ƃ̓X�e�[�W�ɗ����ĉ��t�������Ƃ̂���l�ɂ͔���̂ł����A��x�茳���痣�ꂽ���́A�z�[�����璵�˕Ԃ��Ă���܂łɏ����x��Ă��܂��B�Ȃ̂ŋ����̂Ȃ��ɉ�����蓊����悤�Ƀ��[�V�������|������ɁA�z�[���̎c�����X���X���ƕt���Ă���̂ł��B���傤�ǒ����t�����̃E�F�f�B���O�h���X�����������Ĉ����������R�肾�������ł��B�ӊO�ɃX�^�X�^�����Ȃ��ƁA�h���X�̐���ł��܂����Ƃł��傤�B���̂悤�ɌÊy��I�[�P�X�g���̋@�q���Ƃ́A�����̂Ȃ��Ő₦�������߂���Ԃł���A�������܂��������Ƃ͑S���قȂ邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B���������̈Ⴂ�ł͂Ȃ��A�G�R�[�Ƃ̃^�C�~���O�̋삯�����̈Ⴂ�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃ����m�����Đ��̋ɈӂȂ̂ł��B

�@���m�����ł̌Êy��I�[�P�X�g���̍Đ���

�@�y�����c���������ԍ��݂̂ŕ\������A�y���̋��������\��������₷��

�A�c�����̑召�Ɋւ�炸�A�y��̉��̐c�͎���ꂸ�ɖ��Ăɕ�������

�Ƃ������̂ł��B����̓��I�ȕ\�������A�P���Ȏ��Ԏ��݂̂̃p���b�g�̂ق����K�Ɏv���܂��B

���j����y

�@���P�[�V�����^�^���ł����Ƃ���ւƎv���鋳��y�����m�����Ŏ������錏�ɂ��ẮA����͉��ꊴ�����������ŗǂ��Ƃ��镗����ے肷�邱�Ƃ���n�܂�܂��B�Ⴆ�A�o�[�[���E�X�R���E�J���g�����̐��̘^�����ɂƂ�ƁA�ʖ{�����̐��ʂƈꏏ�ɘ^�����s���邽�߁A�r�F�̏��Ȃ��j���[�g�����ȉ��t�����߂��܂��B����ŁA�̏��@�̌��r�����X�s���Ă��邽�߁A���̕��ʂ̕ω��ɂ��Ă��A����Ȃ�ɃE�H�b�`���ĂȂ���10�N�o�ƑS�����߂̈قȂ邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B����������������̂ɁA���P�[�V�����̈Ⴂ�A����̍Č��Ƃ����o�����[�^�́A���܂��܂��̂Ƃ��ɘ^�����ɑI���̂ł����āA���̉��ʼn��t����ΈႤ�悤�ɕ�������A�Ƃ������Ƃ͓��R�̂��ƂƂ��ĐD�荞��ł��܂��B�܂�A�����ׂ��͎ʖ{���牽��ǂݎ�艉�t�ɐ������Ă��邩�̍��q�ł����āA���P�[�V�����̋ᖡ�ł͂Ȃ��̂ł��B������炵�������̍Č��ɏI�n����ƁA�ĊO���������ȗ����ŏI��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂ł��B���ۂɈႢ������Â炭�n���Ȃ̂Ől�C������܂���B�ŐV�^����1�������Ă���Ώ\���ƍl����̂����ʂł��傤�B�������A����������y�̗��Ƃ����Ȃ̂ł��B

�@����ɉ��t�̈Ⴂ����ׂ邽�߁A�����p���̃m�[�g���_���y�h�Ɏ����X���Ă݂܂��傤�B�Â��̓}�����[�̉��t����A�q�����[�h�E�A���T���u���A�r���N���[/�o�[�[���E�X�R���E�J���g�����Ȃǂ���ׂ�ƁA���t�̈Ⴂ�����A���̘^�����j�̈Ⴂ�ɋ����ł��傤�B�}�����[�̂���͉��o���I�݂ŌÓT�I�Ȗ����ƌ����܂����A�q�����[�h�͎c���̊C�̂Ȃ��Ő_�鐫�������A�r���N���[�̓~�T�ɓT�猀�̗v�f��������邽�߉��t�̏�ɉ����ĉ��ڂ̃}�C�N�ݒu�Ŏ��^���܂��B���͉��t���Ƃ����Ӗ��ŁA�O�҂̘^���̓X�e���I����ł͈Ⴂ���傫�����āA�Γ��Ȕ�r�����ɓ���̂ł��B�����ČÓT�I�ȃI�[�f�B�I�ɓ���݂₷���}�����[�𐄂����������Ă��܂��̂ł��B����̓I�[�f�B�I���u�̋@�\�Ƃ��đS�����������܂���B �@����ɉ��t�̈Ⴂ����ׂ邽�߁A�����p���̃m�[�g���_���y�h�Ɏ����X���Ă݂܂��傤�B�Â��̓}�����[�̉��t����A�q�����[�h�E�A���T���u���A�r���N���[/�o�[�[���E�X�R���E�J���g�����Ȃǂ���ׂ�ƁA���t�̈Ⴂ�����A���̘^�����j�̈Ⴂ�ɋ����ł��傤�B�}�����[�̂���͉��o���I�݂ŌÓT�I�Ȗ����ƌ����܂����A�q�����[�h�͎c���̊C�̂Ȃ��Ő_�鐫�������A�r���N���[�̓~�T�ɓT�猀�̗v�f��������邽�߉��t�̏�ɉ����ĉ��ڂ̃}�C�N�ݒu�Ŏ��^���܂��B���͉��t���Ƃ����Ӗ��ŁA�O�҂̘^���̓X�e���I����ł͈Ⴂ���傫�����āA�Γ��Ȕ�r�����ɓ���̂ł��B�����ČÓT�I�ȃI�[�f�B�I�ɓ���݂₷���}�����[�𐄂����������Ă��܂��̂ł��B����̓I�[�f�B�I���u�̋@�\�Ƃ��đS�����������܂���B

�@�ł̓��m�����Ŏ�������Ƃǂ��Ȃ邩�H�Ƃ����ƁA�r���N���[�̘^���Ŗ��ƂȂ�̂́A�����̏������ƃ_�C�i�~�b�N�����W�̒Ⴂ���Ƃł����A���m�����ł͉����̏������͒P�ɉ��ʂ̏������ƂȂ�̂ŁA���ʂ��グ�Ă���������傷�邱�Ƃ͂���܂���B�c���͎��R�ŁA���ۂ�����������邱�Ƃ͂Ȃ��B�������Đ������ĂŐc��ۂ��Ă��āA�ʏ�~�T�̃I�t�B�V�����Ȑ��̂��̂��m���ƁA���̉̎�ɂ��̂��߂̃��e�b�g�̈Ⴂ�����m�ɂȂ�̂ł��B�ł��̐S�ȉ��t�̗����ł����A�}�����[�̉��߂��m�[�g���_���y�h���J���~�i�E�u���[�i�Ɠ��l�̍r����҂̎���Ƃ��Ă���̂ɑ��A�r���N���[�̉��߂̓A�x���[����x���i�[���̂悤�Ȓm�I�Ő_�鐫�����˔������l�X���A�J�������O�E���l�T���X�̂Ȃ��œƎ��̓T�當����W�J�������Ƃ��ؖ����悤�Ƃ��Ă��܂��B�܂�X�R���w�̊�b�̂����ɁA�T��̐_�鐫�����藧���Ƃ��A��莞�Ԃ������đ̌������悤�Ƃ��Ă���̂ł��B���ꂪ�ÓT�I�ȃX�e���I�̉������x�����ƁA�{���������ׂ����t�̎��̂����������ƂɂȂ�̂ł��B���̎��_�ł͂����肷��̂́A��������y�ł��A�ŋ߂̃��[�P�V�����哱�̘^���́A�ʏ�̃X�e���I���u�Ɍ����������I�ȃf�t�H������ے肵�Ă��邽�߁A�I�[�f�B�I���u�����@�\�Ƀ~�X�}�b�`��������Ƃ������Ƃł��B

���F�m�[�g���_���吹���̉����ɂ�������A�E�F�N�������H�[�̃x���i�[��

�@���m�����ł̋���y�̍Đ���

�@�c�����̂Ȃ��Ɋy����������邱�Ƃ��Ȃ�

�A�����̑召�Ɖ��ʂ̑召�������N���Ȃ�

�����ɂ���āA�������ł̉��t�҂̃p�[�X�t�F�N�e�B�u����������邠�܂�A�̐S�̉��t������ɂ����Ƃ������ۂ�����ł���̂ł��B����͖L���ȋ����̂Ȃ��ł��A�������ĂŐc���c���Ă�����ۂ̉��ɋ߂����̂ł�����܂��B�n�C���]�Œ�������������Ă��A�����������ʂɂ͌��x������܂��B

�B���m�����Đ��̂܂Ƃ�

�@�������y��p�X�s�[�J�[�����m���������Ē������Ƃ̈Ӌ`���܂Ƃ߂�ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�y���Ǝc�������A����̍L����ł͂Ȃ��A���Ԏ��̈Ⴂ�łƂ炦�Ȃ���

�A���P�[�V�����̈Ⴂ���o�₷�������̑召���A���ʂ̑召�Ő�������

�B�}�C�N�ŏE�����܂܂̐����ɁA�{��������t�����ĉ��₩������������

�@�X�e���I�Z�p�ŗ{���Ă����A���ꊴ�A��ʊ��A�t���b�g�Đ��Ƃ������̂��A���͐l�H�I�ȉ����Z�p�ł���A���������Z�p�̂ł���ȑO�ɐv���ꂽ�y��p�X�s�[�J�[���瓾������́A�X�s�[�J�[�����y��ƑΛ���������̖��c���Ƃǂ߂Ă���_�ŁA�ƂĂ������[�����ʂƂȂ�܂����B

�y���m�����w��z

�@2012�N�����炩�B�����̘e�Ƀ��m������p�t�������W��u���Ĉȗ��A�I�[�f�B�I�̓��m�����ł��������Ă��܂���B�ŏ��͑��u�̉\����T��ׂ����m����������~���W�߂Ă����̂ł����A�a���I�ǂɒB���ăX�e���I���������m�����ɂ��Ē�������l�B���m�����ł̍Đ��͋�肾�Ǝv���Ă����Êy��̘^�������̂��́A���\�����܂����Ă��܂��B���̕a���ǂ���������Ηǂ��̂��H �@2012�N�����炩�B�����̘e�Ƀ��m������p�t�������W��u���Ĉȗ��A�I�[�f�B�I�̓��m�����ł��������Ă��܂���B�ŏ��͑��u�̉\����T��ׂ����m����������~���W�߂Ă����̂ł����A�a���I�ǂɒB���ăX�e���I���������m�����ɂ��Ē�������l�B���m�����ł̍Đ��͋�肾�Ǝv���Ă����Êy��̘^�������̂��́A���\�����܂����Ă��܂��B���̕a���ǂ���������Ηǂ��̂��H

�@�����������m�����Ƃ����p��́A�X�e���I�i�܂��̓o�C�m�[�����j�ɑ���l�K�e�B�u�Ȍ��t�ł��B���ɍL�����F�ʂ��Ȃ��A���f�Ō����C���[�W���t���܂Ƃ��܂��B�f��̃T���E���h��������O�ɂȂ�Ȃ��ŁA2�{�̃X�s�[�J�[�����ōĐ��Ȃ�ďC�s�̂悤�Ɋ����邩������܂���B���m�����Đ��Ƃ��Ȃ�ΐ�l�������B�������A�����SR���u���������ԃR���T�[�g�����قƂ�ǂ̓��m��������ł���A���m�����Ƃ������t�ɂ͕ʂ̑��������K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B

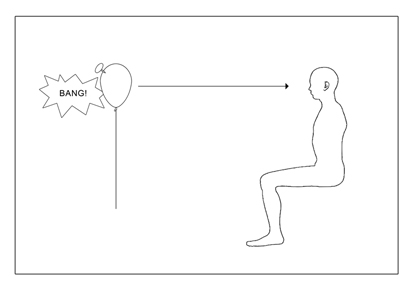

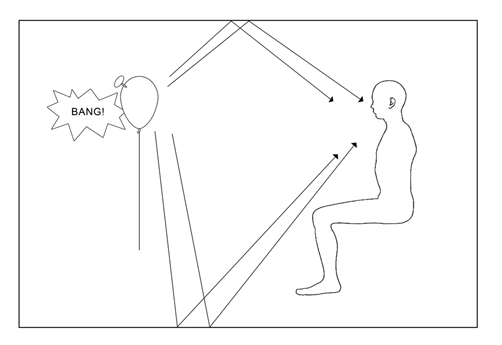

�@�P�{�̃X�s�[�J�|�ł̃��m�����Đ����A���͂������_�����g�U�����iOne Point Spreading Sound�j�ƌĂ�ł݂悤�Ǝv���܂��B�ȉ��̐}�́A�_�����̌����I�ȓ`�B�̃C���[�W�ł��B���m��������C���[�W���鉹�͍��̂悤�Ȋ����ł����A���ۂɂ͉E�̂悤�ȉ��̒��˕Ԃ���Ă��܂��B�������͂��̔����̉��ŁA�����̉��߁A�ꏊ�̍L���ӎ��̂����ɔF������̂ł��B���D�̊���鉹�ł��Ƃ���ƁA�����ꏊ�ŋ߂��Ŗ�ƕ|���A�L���ꏊ�ʼn����Ŗ�ƈ��S�Ɋ�����̂ł��B

���G���������ł̃��m���������@�E�F�����̋��������m�������� |

�@�����������ӎ��Ɋ�����鉹���̎��́A���E�̉��̈ʑ��������ł͂Ȃ����Ƃ͖����ł��B�܂�A�ǂ�V��̔���������ɓ��ꂽ�������������R�ȉ��ł���A�����̋�������ɂ��Ę^�����̉����������邱�ƂŁA�����̈Ⴂ�ɖ��ĂȐ��������\�ƂȂ�̂ł��B���̐��������K�v�Ȃ̂́A���o�I�v�f���Ȃ����̋߂��L���Ƃ����̂��B���Ȃ��߂ŁA�����炭�^�����Ă���G���W�j�A������⍑���ɂ���Ċ�����ꂼ��Ⴄ�Ǝv���܂��B�Ⴆ�f�b�J�ƃt�B���b�v�X�̃E�B�[���E�t�B���̉��̈Ⴂ�ȂǁA���߂镨��\���̎�i�Ƃ��ăX�e���I�������݂���悤�ɂȂ�̂ł��B

�@���m�����O���̌��ʁA���Ȃ�ɗ��������̂́A�l�Ԃ̓G�R�[���L����ł͂Ȃ����ԍ��Ƃ��ĔF�����Ă������Ƃł��B�Ⴆ�o���b�N�E���@�C�I�����̊y����̋����ƊO���璵�˕Ԃ�G�R�[�Ƃ̈Ⴂ���A���m�����Ȃ炷���ɔ���܂��B���̍��̍ł��傫���͔̂{���̎��ŁA�y��̋����͔{�����傫���s������A�G�R�[�͂ӂ���Ƃ��Ċۂ��̂ł��B�܂��������ŋ����P�������̂��A�X�e���I���Ɖ��z��������܂�ɂ����c�����̌�Ɍ��t�����悤�ɕ�������̂ł����A���m�������Ƌ�������ݍ��ނȂ��Őc�̂��鐺���o�Ă��܂��B����̓}�C�N�ݒu���̂��̂̎��ԍ��𐳊m�ɏo���Ă��邩��ŁA������ƁA�P�������̂́A���������邱�ƂȂ���A���Ȃ�}�g���R���g���[�����Ȃ��ƁA�c�����Ƃ̃n�[���j�[������đ��邱�Ƃ�����܂��B

�@�܂�A�N���V�b�N���y�ɂƂ��ăG�R�[�͕s���ł��邪�A���R���ۂ̂悤�ɒ�܂������̂Ȃ̂ŁA���t�Ƃ̂ق��ŃR���g���[������^�C�~���O��}���ĉ���t�łĂ���A�Ƃ���������O�̌��_�������яオ���Ă��܂��B���m�������ƁA���̑Θb�����ԍ��Ƃ��Ė��ĂɍĐ������̂ŁA���t�̎�@����Ɏ��悤�ɔ���̂ł��B����͉��t�Ƃ̘e�ɗ����ē������_�ɂ����Ē����悤�Ȋ����ɂȂ�܂��B�t�ɃX�e���I�́A���t���ł̍\�}���p�[�X�t�F�N�e�B�u�ɒ��߂邱�Ƃ�D�悷��̂ŁA�Ȃ��Ȃ��X�̉��t�Ƃ̃f�B�e�[���ɋ߂Â����Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B�Êy��̃f�B�e�[����͂ނ��߁A�����ɐl�͍���ɑ@�ׂȕ\�������߂܂����A���̕��@�͉��F�̈Ⴂ��`�������邾���ŁA�����ƒႢ�ш�ɂ������y�̃G���[�V���i���ȕ�������邱�Ƃ��ł��܂���B���͌Êy��̑t�҂��ł��厖�ɂ��Ă���̂́A���̑ш�ł̕\���Ȃ̂ł��B

�@ �@

18���I�̋{��R���T�[�g�͊�{�I�Ɋy��̋߂��œƐ�I�ɒ����Ă���

�@����͌ÓT�h�̍�ȉƂ����𑵂��Č����Ă���̂ł����A�`�F���j�[���s�A�m���t�Ȃ̗��z�I�ȕ������Ƃ��āA�w���҂����C����s�A�j�X�g�̌��ɍ����Ē������ƂƏ،�������A�f�B�b�^�[�X�h���t�j�݂����y�l�d�t���y���ލŗǂ̕��@�́A�q�̂��Ȃ������ŒS���p�[�g�����ւ��Ȃ��畷�����Ƃł���Ƃ��������ƁA������C.P.E.�o�b�n�ȂǑ����̍�ȉƂ��s�A�m��`�F���o�������N�����B�R�[�h���D��ŁA�w�̊��o�������ĉ��y���y�����ƁA�Ȃǂ��������܂��B

�@���Ƃ��Ēm�肽���̂́A���t�҂̃p�t�H�[�}���X���̂��̂Ȃ̂ł����A�X�e���I�I�ȕ\���Ƃ́A��ԕ\���Ƃ����t�B���^�[��ʂ����^���G���W�j�A�̈ӌ����܂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����I�`�ɂȂ�̂ł��B�V�Ղ�̃R�������͂����ĉ��t�Ƃ̖{���̃e�C�X�g��m�邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B�{���͓V�Ղ�����g�̎|�݂��ݍ��ޕ��@�Ȃ̂ł����A�R�������傫���Ȃ��Ē��g���������G�r�V�����Ȃ��Ȃ��̂ł��B�����ŃX�e���I�̉��ς�����āA�f��̉��t�҂ƑΛ��������@�Ƃ��āA���m�����Ƃ����I�����͂ǂ��ł��傤���H

�@�ł́A�X�e���I�����̃��m�������͂ǂ̂悤�ɂ�������̂ł��傤���H�@�ŏ����烂�m�����Ŏ��^���ꂽ�����Ɋւ��ẮA���̂܂܂Ƃ��āA�X�e���I�̃��m�������͂���܂ŐF�X�Ȑl���Y��ł������Ƃł��B�ȉ��ɂ��̕��@������

- �ϊ��R�l�N�^�[�Ȃǂŕ���ڑ�����1�{������B

- �v�b�V���v�������̃��C���g�����X�Ō�������B

- �~�L�T�[�A���v�ō��E�M������������B

�@���̂����P�̕ϊ��R�l�N�^�[�́A��Ԉ����ŊȒP�ȕ��@�����A�N�������]����̂́A���悪�ۂ܂��čႦ�Ȃ��A���ɏ������Ȃ��A�l�܂��ĕ�������ȂǁA�i�C���Ƃ����߂ŗǂ����Ȃ��̂����ʁB���̗��R�ɂ��čl���Ă݂܂���

- �X�e���I�̉��̍L�����\���t���������L�����Z�����Ă��邽�߁A�����������Ă��܂��B

- �l�H�I�ȃG�R�[�͍���ɕ�i���o�[�u�̓����ł���j���߁A���搬�������ނ���B

- �X�e���I�ŕ��U���ꂽ�������キ�A�~�b�N�X����Ɗe�p�[�g�̎コ���I������B

�@�Q�̃��C���g�����X�ł̌����́A���̕ӂ̍������R�l�N�^���̓A�o�E�g�ŁA�t���̌��ނ���}���邱�Ƃ��ł��܂��B����ŁA�����[�h���]�^��H���o����Ĉȍ~�́A���C�����x���ŕ�������g�����X�͂قƂ�ǐ��Y����Ȃ��������߁A���Ȃ�Â��g�����X�ɗ���Ȃ�������Ȃ��̂ł��B�܂��Ԃ̗ǂ��p�[�c�͍��������A�����̗ǂ����̂�������܂łɒf�O���邱�Ƃ��ւ̎R�Ȃ̂ł��B

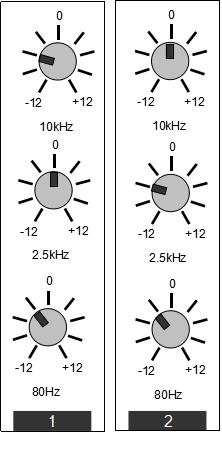

�@�����ŁA��R�̃~�L�T�[�A���v�ł̍����ł����A��������E�̐M����P���ɑ������킹�邾���ł́A���܂�Ӗ�������܂���B���}�̂悤�ɁA���E�̐M��������ƒ���̃o�����X���݂��Ⴂ�ɂ��������邱�ƂŁA��L�̖��͂قƂ�lj�������邱�Ƃ�����܂����B����ƒ���̃o�����X���A�}6dB�ō��E�݂��Ⴂ�ɂ�����@�ŁA�[���X�e���I�̔��̑���ł���B���ɂ�����A�t-�^���X�e���I�����ƌĂԎ��ɂ��܂��傤�B �@�����ŁA��R�̃~�L�T�[�A���v�ł̍����ł����A��������E�̐M����P���ɑ������킹�邾���ł́A���܂�Ӗ�������܂���B���}�̂悤�ɁA���E�̐M��������ƒ���̃o�����X���݂��Ⴂ�ɂ��������邱�ƂŁA��L�̖��͂قƂ�lj�������邱�Ƃ�����܂����B����ƒ���̃o�����X���A�}6dB�ō��E�݂��Ⴂ�ɂ�����@�ŁA�[���X�e���I�̔��̑���ł���B���ɂ�����A�t-�^���X�e���I�����ƌĂԎ��ɂ��܂��傤�B

�@2.5kHz�t�߂͉��̃v���[���X�i���̊��j���R���g���|�����A10kHz�ӂ�̓A���r�G���g�i��Ԑ��j���x�z����B1970�N��O�サ�āA���̋�Ԑ������������W���A����EMT�̃v���[�g���o�[�u�ȂǂŃu�����A���X�i���j��������悤�ɂȂ������߁A���̑ш攲���Ńg�[���E�o�����X���Ƃ邱�Ƃ�����Ȃ��Ă��܂��B�l�H�I�ȃ��o�[�u�͋t���őł����������̂ŁA���悪�J�}�{�R�ɕ�������̂ł��B�������Ƀf�W�^���^���ȍ~�̌Êy�ɂ͐l�H�I�ȃ��o�[�u�͂��@�x�ł����A�A���r�G���g�̕⏕�}�C�N�͈Ñ����̑����ቹ�̓J�b�g���A�����̃u�����A���X��L���ɒ���������@����邱�Ƃł��傤�B���������v�f�����Ȃ��Ƃ���炵���������Ȃ��X�s�[�J�[�������ȏ�A�t������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B10kHz�ӂ�̃A���r�G���g�i��Ԑ��j���S�̂̃g�[�����T�E���h�E�o�����X�Ɩ��ڂɊւ���Ă���̂ŁA�P���ɍ��E�o�����X������ƁA�S�̂̃g�[�����������������Ȃ�悤�ł��B�����ō��E�̒�����̃g�[�������炷���ƂŁA���m�����ɂ����Ƃ��̌�ʐ��������Ă�����ƁA���ʂ��̗ǂ����Ɏd�オ��܂��B

�@�����ЂƂ͒P���ȃ��m�������́A������ʂ����钆���̃o�����X�Ɋu�����āA�S�̂ɉ����̖c����N����̂悤�ȃo�����X�ɂȂ�܂��B���̂��߁A���𗼂����Ƃ�������K�v������̂ł��B

�@���Ȃ݂Ƀ��m�����̕������́A�X�s�[�J�[�̐��ʂł͂Ȃ��A�߉����畷���̂������ȕ������B���Ẵ��m�����Đ��͂ǂ��������̂��H �^����������Ă݂܂��傤�B

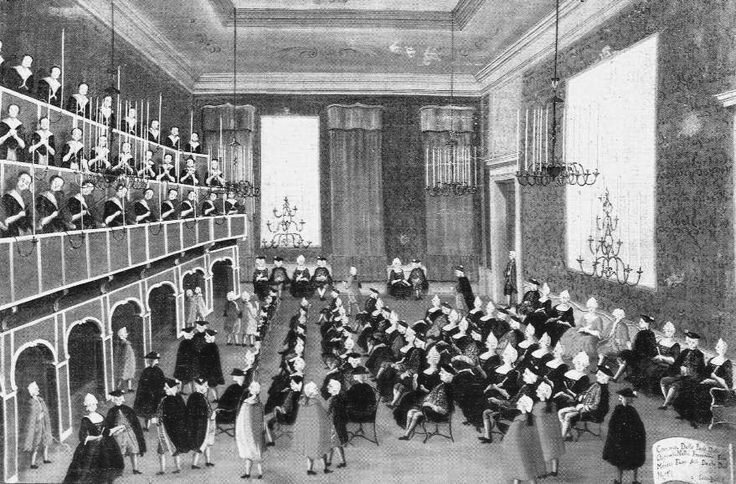

���X�|�[���̎���X�^�W�I |

�@�܂����̓G���L�̊J���҂Ƃ��ėL���ȃ��X�|�[�����̎���X�^�W�I���i�B�ǂ����Ɩ��p�^�[���e�[�u����LP���Đ����Ă���悤�ł����A���ɂ݂���̂̓����V���O��Iconic�V�X�e���B���ʔz�u�ł͂Ȃ��A���ɒu���Ē����Ă��܂��B

�@�����悤�Ȓ������́A1963�N�ł�Altec�ЃJ�^���O�ABBC�X�^�W�I�ɂ������܂��B

605Duplex���j�^�[�� |

BBC�ł�LSU/10�̔z�u�� |

|

�@�ȏ�A���m���������郁���b�g���������

- �����ʒu�ł̉����̗��ꂪ�Ȃ��A�D���Ȏp���Œ�����B

- ���̍��i���������肵�āA�y��̎�]�W������₷���Ȃ�B

- �y��̏o���ƃG�R�[���悭�������āA�y��̃j���A���X������₷���Ȃ�B

�@�����̌��ʂ́A���y�̕\������荎���ɂȂ�����ł���A�X�e���I���ʂɂ�镵�͋C�ɗ�����Ȃ��ŁA���t�Ƃ��i������p���t��o���悤�ł��B�ǂ̉��t���ꍞ�݂��悭�Ȃ邪�A���ƌ����ĕ��͋C�Ԃ��Ƃ����킯�ł��Ȃ��B�D�낳���\���ɕ\���ł��邪�A�����ێ�����Ƃ��̉��t�҂ْ̋��̓���ւ��������ɓ`���̂ł��B�ł́A���m�����ł����Ȃ����P�́A�ǂ��ɂ���̂��낤���H�@���͉����Ȃ��̂ł��B���t�Ƃ̃p�t�H�[�}���X��\������ɂ������āA���m�����ŏ\���B����A�ނ��냂�m�����ł������ق����ǂ����Ƃ������̂��ƁA�����Č���������Ȃ��ł����B

�@�y�[�W�ŏ���

|